「インターネット広告創世記〜Googleが与えたインパクトから発展史を読み解く~」シリーズ第44話。前回の記事はこちらです。

前回のお話では、GoogleでAdWordsを成功に導いたシェリル・サンドバーグがFacebook(現Meta)に移籍したことをきっかけに、Googleの「Page Rank」「Ad Rank」を参考にして、Facebookに「Edge Rank」「Total Value」を導入し、収益化に成功した話を元Facebook執行役員の黒田俊平さんにお聞きしました。

Facebookの成功は、Googleが「品質スコア」(第25話参照)の概念を導入して実証された、「ユーザー」「広告主」「広告媒体」の3者のバランスを取る、というインターネット黄金律がFacebookでも実証されたように見て取れました。

徹底的なユーザーファーストがサービス成功の鍵

佐藤:「ユーザーと広告主のバランスを取る」という点で、やはりGoogleは凄かったです。エンジニアがユーザーエクスペリエンス向上のためのテストを行うとき、営業の僕にも「こうするけど、どう?」と確認してくれますが、「僕たち(エンジニア)の試算だと売上の増加はゼロだけど」と平気で言ってきます。逆に、「売上が上がるからこうしない?」という話は一切聞いたことがありませんでした。

Googleのユーザーファーストの視点は、本当に徹底していましたよね。FacebookもGoogle同様に、徹底したユーザーファーストでした。Facebookでは、ニュースフィードの中に広告を出す本数などを常にテストしていますが、ユーザーエクスペリエンス向上のためのテストであって、売上を上げるためだけの変更は一切ありませんでした。

言葉にすると当たり前のように聞こえますが、インターネットでサービスを提供している企業の中で、そもそもユーザーファーストを掲げ、徹底して実践している企業は相当珍しく、かつ、凄いことだと思います。数あるSNSの中でFacebookが勝ち残ることができたのは、まさにこうした「哲学」によるものだったと思います。

「Facebookピクセル」でFacebookの外の情報を補完

黒田:ニュースフィードにユーザーの興味・関心に合った広告を配信する、という意味では「Facebookピクセル」(現「Metaピクセル」)を広告主のウェブサイトに実装するということを徹底していました。

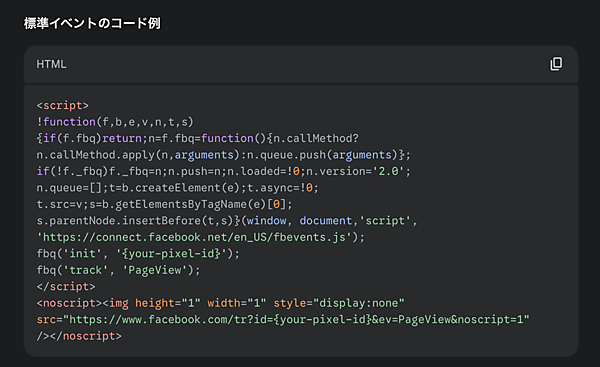

「Facebookピクセル」とは?

「Facebookピクセル」とは、ウェブサイトに埋め込むイメージピクセルのことで、Facebook広告の効果測定や最適化を可能にする無料のツールです。ユーザーがウェブサイトのどのページにアクセスしたか、買い物かごに商品を入れたのか、などがわかるようになります。現在はJavaScriptを併用して、商品IDやウェブページのカテゴリなど、より高度なデータを取得できるようになっています。

Facebookピクセルの実装は一義的には広告主がコンバージョンを計測するための機能なのですが、FacebookのユーザーがFacebookの外でどのような行動を取っているかを把握するためでもあったと思います。Facebookピクセルが導入されればされるほど、Facebookが把握できる情報が多くなります。こうして補完した情報をFacebookは広告の配信に利用してユーザーに有益な広告を配信できるようにしたわけです。

杓谷:Facebookピクセルは、コンバージョン計測のためのツールというよりもGoogleアナリティクスのタグの機能に近く、言ってしまえばFacebookのアクセス解析ツールのような機能と言えますね。

佐藤:一方で、Facebookは実名制のSNSです。実名にひもづいた膨大な個人情報を持つFacebookがウェブサイトのデータを収集することは、広く公開されている情報を集めているGoogleとは大きく意味が異なります。ユーザー体験を向上させるために開発した機能であっても、プライバシーの観点からは火種となってしまった印象を受けました。

Googleと縁の深いTwitterの創業者たち

佐藤:続いて、Twitterの話に移りたいと思います。

第42話でも少し紹介しましたが、Twitterの創業者兼出資者のエヴァン・ウィリアムズは、かつてPyra Labs(パイララボ)という会社で「Blogger(ブロガー)」というコードを書かずにブログ記事を書けるツールを開発し、2003年にGoogleに売却しました。

その後Googleを退職し、2006年に設立した会社のプロジェクトの1つとしてTwitterの原型が誕生し、2007年4月にTwitterとして法人化されます。当初Twitterは自らを「マイクロブログ」と呼んでいましたが、長い文字を入力しづらいスマートフォンの普及を見据え、「スマートフォン時代の『Blogger』」を作ろうとしていたのではないかと思います。

出典:Ev-Williams-2013.jpg is under CC BY-SA 3.0

GoogleによるBloggerの買収後、Bloggerの開発を担当していたビズ・ストーンもエヴァン・ウィリアムズの後を追ってTwitterに移籍しています。Googleの巨額のストックオプションを蹴ってTwitterの開発に携わったと言われています。

出典:Biz Stone.jpg is under CC BY-SA 2.0

また、Googleに在籍した経験はありませんが、Twitterの初期のプロトタイプを開発したのが後にCEOを務めることになるジャック・ドーシーです。

出典:Jack Dorsey David Shankbone 2010.jpg is under CC BY 3.0

Facebookはシェリル・サンドバーグの移籍をきっかけに多くのGoogle出身者が移籍して収益化を成功させましたが、TwitterもまたGoogleに縁のある人物が創業に携わっていたと言えます。その後、日米ともに多くの人材がGoogleからTwitterに移籍しました。その中で触れておきたいのが「FeedBurner(フィードバーナー)」です。

「インフィード広告」の先駆け的存在「FeedBurner」

佐藤:PCに比べて小さなディスプレイのスマートフォンが普及し始める中で、Facebookのニュースフィードのように、1つのページが無限にスクロールする形式のコンテンツが増えていきました。

ニュースや投稿などの間に、通常のコンテンツと同じ形式で表示される広告のことを「インフィード広告」と呼びますが、スマートフォンの登場によって多くの企業が「インフィード広告」の開発を迫られることになりました。

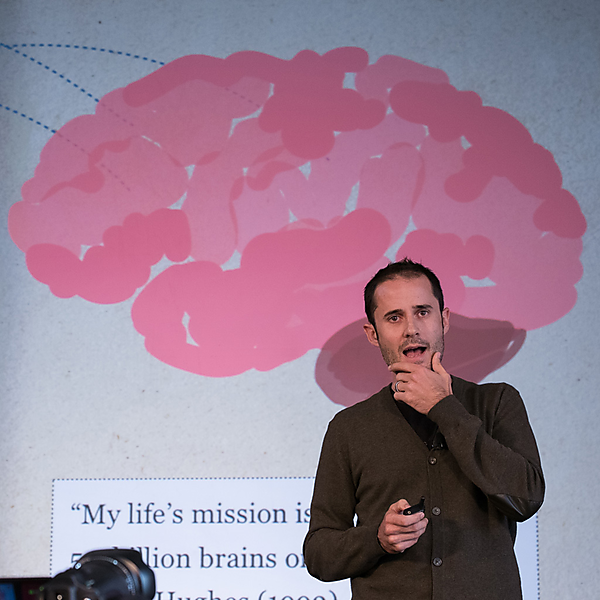

こうした「インフィード広告」の先駆け的存在の1つが「FeedBurner」でした。FeedBurnerのCEO ディック・コストロは、もともとは舞台のコメディ俳優という異色の経歴の持ち主で、後にTwitterのCEOを務める人物です。彼は持ち前の交渉力で2007年1月にFeedBurnerをGoogleに売却しました。

出典:Dick Costolo.jpg is under CC BY 2.0

日本ではGMOインターネットグループ(以下GMO。第8話で登場したインターキューが源流)傘下のGMOアドネットワークスがFeedBurnerの販売権を持っていました。GMOのオフィスは、Google日本法人が入居していた渋谷のセルリアンタワーにあり、買収後の日本のビジネスの諸条件を話し合うために、1日に何度も同じビルの中でフロアを行き来した記憶があります。

スマートフォン時代のSNSにおける「インフィード広告」の源流という意味で、当時GMOアドネットワークスでFeedBurnerの日本市場のビジネスを統括し、ディック・コストロと直接仕事をしていた井上祥士郎さんにお話を聞くと良いと思います。

はじめまして、ご紹介にあずかりました井上祥士郎と申します。現在は、インフルエンサーマーケティング事業を展開しているC Channel株式会社に所属しています。当時私はGMOインターネットグループ傘下のGMOアドネットワークス株式会社でFeedBurnerの日本市場におけるビジネス全般を統括していました。GoogleのFeedBurner買収に伴い、2008年2月にGoogle日本法人に移籍しました。

「RSS」を管理・配信するためのツールが「FeedBurner」

井上:FeedBurnerは、ウェブサイトの「RSS」(Really Simple Syndication の略)を管理・配信するための無料サービスでした。

「RSS」とは?

「RSS」とは、ブログ記事やニュース、ポッドキャストなどのウェブサイトの更新情報を効率的に配信・購読できる技術です。

RSSを使用すれば、ユーザーは毎回ウェブサイトを訪問しなくても、「RSSリーダー」という専用のアプリケーションやサービスで、複数サイトの最新情報をまとめて確認できます。

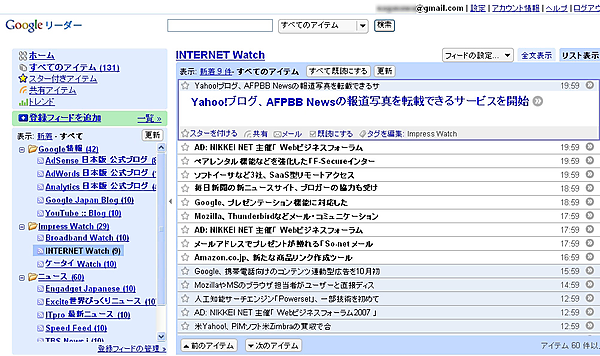

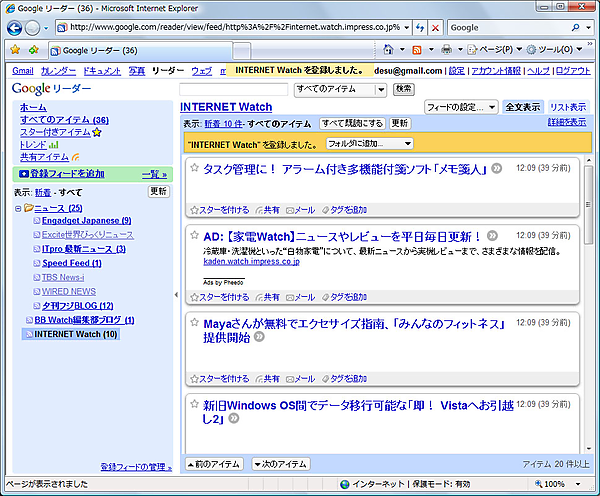

今ではRSSリーダーはあまり使われていませんが、人気があったRSSリーダーとしては「Feedly(フィードリー)」「Inoreader(イノリーダー)」がありました。Googleも下の画像のような「Google リーダー」というRSSリーダーを提供していました。

出典:Internet Watch「Googleのフィードリーダー正式版公開、日本語にもしっかり対応」(2007年9月19日付け)

杓谷:RSSリーダーは現在のサービスでいうと、「SmartNews」や「Gunosy」などのサービスに近いかもしれませんね。

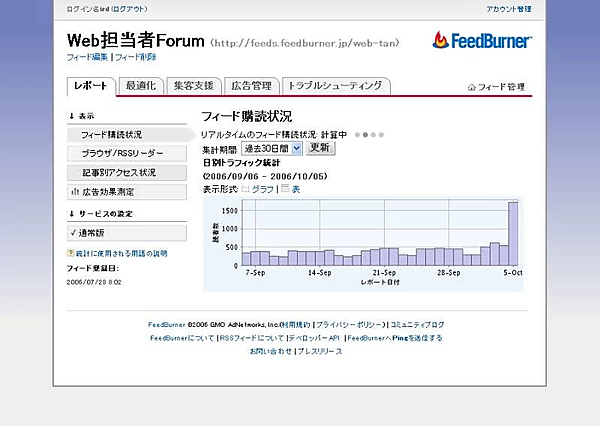

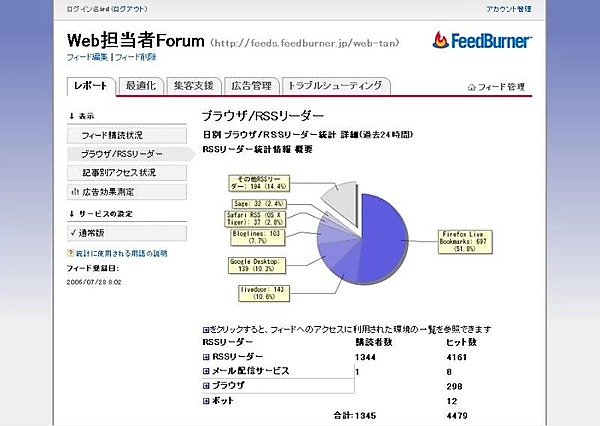

井上:ニュースサイトやブログなどのパブリッシャー向けには、フィードの購読者数の増減や、記事の読了状況などを無料で分析できる機能を提供していたので、多くのパブリッシャーが採用する人気サービスでした。

出典:Web担当者Forum「一歩進んだ情報発信に効果的なRSS配信・管理ツール」(2007年1月24日付け)

シカゴFeedBurner本社にアポ無しで直接会いに行く

井上:私は元々トランス・コスモスに在籍し、そこからソフトバンクの出版部門であるソフトバンクパブリッシングに移籍。M&Aプロジェクトで渡米し、アメリカ企業との合弁会社のローカライズを担当していました。その後GMOに移り、新規のビジネス開発を任されたのですが、テーマがなく「とにかく何かやろう」という状況でした(笑)。

当時、ソフトバンク時代に知り合ったアメリカの友人から「最近、おもしろい会社ができた」と紹介されたのがFeedBurnerでした。サービス内容を見て「これはおもしろい」と思い、公式サイトに載っていたメールアドレスに連絡すると、すぐにCOOから返信がありました。そこで次の日に会社を休んで、なんとアポなしでシカゴ本社を訪ねてしまったんです。「こんにちは」と挨拶すると、社員の方々はとても驚いていましたね(笑)。当時の社員はまだ12〜13人ほどでした。

その時点では「どう作っているのか知りたい」という興味だけで、日本で事業をやる話まではしませんでした。半年ほどやり取りを続けるうちに「アジア担当としてFeedBurnerをやらないか」と誘われましたが、その時はGMOとバリューコマースの合弁で「GMOアフィリエイト」を立ち上げ、代表を務めていたため、一旦は保留しました。

出典:Internet Watch 「GMOアフィリエイト、記事に関連した広告などを自動で表示する技術」(2005年4月25日付け)

その後、GMOの熊谷代表から「もう一つ会社を作っていいよ」と言われ、私は「GMOアドネットワークス」を設立。FeedBurner本社から日本の独占販売権を取得し、事業を始めました。

下の写真はCEOのディック・コストロとCTOのスティーブ・オルチョウスキ来日時のものです。一番右に写っている村井説人さんは、のちに『Pokémon GO』で知られるナイアンティック日本法人の社長を務めました。

出典:Web担当者Forum「米国No.1実績のRSS配信・管理・広告サービスFeedBurnerに注目!」(2007年1月15日付け)

GoogleがFeedBurnerを買収後、発表された「フィード向けAdSense」

井上:FeedBurnerは2007年にGoogleに買収され、その技術をもとに「フィード向けAdSense(AdSense for feed)」が開発されました。

下の画像は当時のサンプルですが、RSSリーダーで表示される記事と記事の間に、AdSenseの広告が挟み込まれています。

出典:Inside AdSense 「フィード向け AdSense が利用可能になりました」(2008年8月18日付け)

この例はPC画面ですが、もしスマートフォンの無限スクロール形式のページに置き換えると、Facebookのニュースフィードに表示される広告やTwitterのプロモツイートに近いイメージだとわかると思います。

当時、GMOには「まぐクリック」というメディアレップがあったため、同じグループとしてFeedBurnerの広告枠を買い切りで販売する話もありました。同様にCCIやDACとも協議しましたが、アメリカではメディアレップというビジネスモデルがなかったため、独占販売は実現しませんでした。

「ブランディング」を志向したFeedBurner広告

井上:第12話でも佐藤さんが触れていますが、広告を「ブランディング目的(認知重視)」にするか、それとも「コンバージョン目的(獲得重視)」にするかは大きな論点でした。また、広告をフィードとフィードの間に挟み込むか、フィードそのものとして広告を表示させるかでも議論が分かれましたね。

当時日本で競合だったRSS広告社(現Unipos)は、FacebookやTwitterと同じようにフィードの1つとして広告を出す方式を採用していました。

一方FeedBurner本社は、どちらかといえば「ブランディング重視」で、ユーザーが読んでいる記事に沿った「見せる広告」を配信したいと考えていました。そのため方式は、フィード記事の下にバナー広告を貼るスタイルでした。

出典:Internet Watch「ネットが新しいデスクトップになる! 仕事に使えるGoogle入門

第5回 Googleリーダー編」(2008年5月13日付け)

結果的に、その後のFacebookやTwitterも「ブランディング」を意識していたように思います。毎日読む新聞に広告があるのと同じ位置づけにし、広告単価を上げたかったのではないでしょうか。

「RSSリーダー」の役割がSNSに引き継がれた

佐藤:最終的に、FeedBurnerおよび「フィード向けAdSense」は2012年12月にサービスを終了します。また、2013年7月にはRSSリーダーの「Googleリーダー」のサービスも終了しました。

背景にはスマートフォンの普及とFacebookやTwitterなどのSNSの台頭があったと思います。また、パブリッシャー側からすると、RSSリーダーで読まれるよりも、自社サイトで読んでもらった方が広告の収益性が高いというビジネス上の理由もあったと思います。

2026年1月15日をもちまして、本連載は無事に完結いたしました。これまで温かく見守り、並走してくださった読者の皆様に、心より感謝申し上げます。連載中に設けておりました情報提供フォームも、あわせて受付を終了いたしました。

現在、2026年6月の刊行を目指して書籍化の準備を進めております。さらにパワーアップした内容を皆様にお届けできる日を、どうぞ楽しみにお待ちください!