マーケティング担当者が考える「生成AI活用とプロンプトづくりのコツ」

マーケターによるリレーコラム、今回は花王の辻本光貴氏。今回は、辻本さんがどのように考えて生成AIを活用するかを事例をまじえて紹介します。

2025年10月7日 7:00

こんにちは。花王株式会社の辻本です。

毎週のように生成AIの新情報が飛び交っていますが、皆さんは生成AIを業務に活用していますか? まだ使っていない人がもしいるならば、ぜひ使ってください。

使わないとどんどん周囲の人たちに置いていかれてしまいますし、人々が作り上げた“デジタル集合知”をうまく活用できれば効率的に仕事が進むだけではなく、どんな仕事であっても、1人で及第点くらいの仕事の質を担保できるようになります。私は、絵を描いたりゲームアプリを作ったりするのに苦労していましたが、生成AIを活用することで自分なりに満足できるようものができるようになりました。

今回は、私がどう考えて生成AIを活用するかを、「今回のコラム記事の制作過程」を事例にChatGPTの画面をお見せしながら紹介します。

私の生成AI活用方法

私は、次のような理由から、生成AI時代になってもマーケターの仕事がなくならないと考えています。

- 責任の所在:生成AIは責任を取れないが、マーケターは成果や判断の責任を負う。

- 戦略選択の判断:生成AIは戦略・戦術案を出せても、「どれを選ぶか」は人間が決める必要がある。

- 体験設計:生成AIは戦術を呈示するが、マーケティングの各ファネルにおいて、何をどのように採用して顧客体験を設計するかは、人間の役割。MAツールがあれば自動化できる等の反論はあり得るが、どのような条件に対して何をするかという論理構成は、結局のところ人間が“責任”をもって決める必要がある。

- 人間同士の交流と集合知:生成AIがどれほど優秀でも、データベースが同じ場合、アウトプットの違いはプロンプトの巧拙でしか発生しない。また、最近はプロンプトの巧拙を気にする必要がなくなるほど、生成AIが進化したため、アウトプットの差は埋まりつつある。よって、企業間の戦略や戦術に違いを出すためには、個人や企業の知見(教師データ)を生成AIに学習させるだけではなく、生成AIを活用する組織内人財交流によって、知識・経験を共有し合うことで質の高いアウトプットになる。

- 生成AIの限界:ハルシネーション(誤情報)リスクがあるため、最終判断には人間の知識と経験が必要となる。

これらの5点をふまえたうえで、マーケターは生成AIをどのように使うと良いでしょうか。私は、次の2点を意識しています。

- 自分のアウトプットを及第点レベルに早くもっていく

- 及第点レベルのアウトプットをもって、他部署や異業種の専門家から良い意見を引き出せるように相談しにいく

マーケターは目的をもって戦略策定し、戦術立案および実行します。限られた時間のなかで事業を成功に導くには、及第点レベルの叩き台を早く作り上げて、多くの専門家たちと意見交換しながらブラッシュアップすることが重要です。そのために私は「情報を仕入れる」「情報を整理する」「情報を出力する」という3段階で生成AIを使います。各段階での私の具体的な行動例は次のとおりです。

情報を仕入れる

- 他企業との交渉前に、IR情報の要点をまとめる

- トレンドや市場規模などを調べる など

情報を整理する

- 自分の考えがMECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)か、生成AIに壁打ちする

- あえてズラしたプロンプトを投げかけて、アイデアの幅を広げてもらう

情報を出力する

- コンセプト案を作り出す

- 広告素材やSNSのデザイン案を作り出す

- 分析自体を依頼するのではなく、分析の方法を提示してもらう など

どのような姿勢で生成AIを活用すべきか

生成AIが進化することで自分だけで仕事が完結し、人によっては独立もできます。個人の仕事の幅が広がって良いことだと思います。しかし、生成AIの出力通りのままでは及第点レベルですし、その場しのぎで知識と経験が身につかず、一生生成AIの指示に従う人間になってしまいます。

生成AIがあれば大丈夫と思っていては危ないです。少し視点を変えましょう。そもそもあなたが今使っている生成AIは誰のものでしょうか。仮に生成AIのサービスに費用を払っていたとしても、その生成AIは開発企業の手のひらの上です。もしも仮に企業Aが生成AIサービス提供の終了を告げたのならば、やり取りを重ねて最適化されたあなたの生成AIは消えてなくなります。これはあり得ない話ではありません。

実際、たとえばX(旧Twitter)はイーロン・マスク氏の言動によって、公式バッジの扱いが変わったり、最近では#タグを活用した広告が打てなくなったりするという変更がありました。生成AIだって、今は誰しもが自由に使っていますが、コスト面で提供価格が変わる、また経営者の判断でサービス内容が変わる可能性はあります。そこで、生成AI時代のマーケターが心がけるべきことは3つあります。

- “デジタル集合知”である生成AIの力を借りて得た知見をもとにPDCAを回し、個人をエンパワーメントする

- 主体的に他部署や他社と関わり合い、“リアル集合知”でアウトプットの質を高める

- 自分の思考回路を固定せずにあえてズラしたり、他者の思考回路を学んで取り入れたりする

生成AIが進化するほど、人間はより人間的なアクションが大事になっていくと思います。生成AI時代は、人との交流は絶対に必要で、今まで以上に主体的に動かないといけない時代といえるでしょう。

「生成AIの力を借りながら、相撲界でいうならば各分野の“前頭”になって、他部署や社外と同じ土俵の上で質の高い議論をして策を練り、実行に移す。実行によって得た知見は、社内で形式知化しつつ己の糧にして次に活かす」 これをハイスピードで繰り返しながらエンパワーメントしていくのです。

つまり、個人の成長や組織の成長として当たり前のことを、これまで以上にハイスピード・高頻度でサイクルを回すことになります。便利になったが故に、なんと苦しい問いの設計と解決の日々でしょう。全部生成AIに任せたくなりますが、彼らは責任が取れないので人間が頑張るしかありません。

そして結局、”指示”を出すということは、ハルシネーションが発生しうる生成AIよりも、知識と経験をもっていなければならないわけで、生成AIがあれば大丈夫だというわけではありません。生成AIだけではなく、人間も学習しなきゃダメです。

生成AIとの対話は大きく収束と発散の2種類があります。自分の思考回路だけで対話を続けると収束していき、あえて思考回路からハズした対話すると発散します。

たとえば、生成AIに悩みをぶつけることで、生成AIが自分を理解して解を出す気がするのは、自問自答を生成AIにサポートしてもらえているからです。ある程度自分が想定しているような答えがくる、つまり“近しい自分”とのラリーを続けているから、自分が納得できる解決策に収束します。

反対に、自分の思い付かない回答を生成AIからもらうためには、あえてズラす対話が必要です。生成AIにアイデアを求めるならば、自分の思考回路にとらわれず、枠から外れる意識づけや他の人の考え方をプロンプトに取り入れるべきです。

今回の記事を書く上での生成AI活用

では最後に、この記事をどう書いたのか触れながら、私がどう指示文を出したのか紹介したいと思います。これは、記事を作るだけではなく、普段のマーケティング業務にも当てはまります。

たとえば、デスクリサーチで市場を調査する時も、商品のコンセプトを探索する時も、広告素材の案を作る時も、生成AIに指示を出す時には“適切な回答を出してもらうための手順”があります。もちろん、生成AIの進化で指示者の意図を汲み取ることもできてはいますが、ざっくりとした指示ではわかりにくく、それは、人間も生成AIも変わりません。

この記事を思いついたきっかけは、「生成AIでマーケターの仕事がなくなるか」という問いをたてて自問自答したのがきっかけです。iPhoneのメモに、文の流れを考えずに思いついたまま書き散らしたところから始まりました。

一通り自分の意見をiPhoneに書き終えた私は、自分が思い付かない多様な意見を収集したいと考え、ChatGPTに指示文を書きました。でもいきなり、問いかけるのではありません。自分がやりたいことを列挙して、問いかけるプロセスを考えます。たとえば、この時の私は2点が必要でした。

- 「生成AIでマーケターの仕事がなくなるか」という問いに対する多様な意見を知りたい

- 自分がメモした内容をわかりやすく整理して欲しい

おおよそのプロセスとしては、以下になります。

- 前提となる思考プロセスの学習

- 全体像の網羅によるテーマ学習

- 私の意見の整理および、私の意見に対する反論の抽出

- ここまでの議論には出てこなかった内容の確認

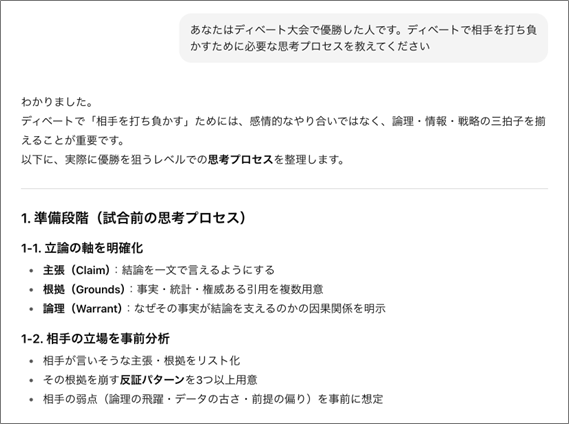

1.前提となる思考プロセスの学習

まずは、下図のように指示しました。

ここでの工夫は、まずChatGPTにどのような思考プロセスでアウトプットを出してほしいかを学ばせるとともに、情報が網羅できるようにするため、「ディベートで相手を打ち負かすために必要な思考プロセスを教えてほしい」と指示しました。これによって、「生成AIでマーケターの仕事がなくなるか」の賛成意見と反対意見の両方を出す下準備をしたわけです。

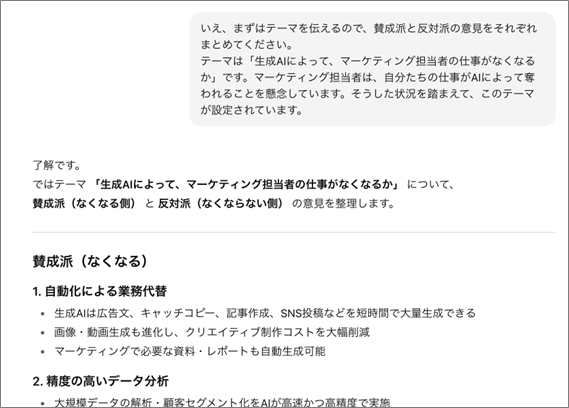

2.全体像の網羅によるテーマ学習

その後、賛成派と反対派の意見を抽出して欲しいと考えて、次のように指示しました。

先ほど下準備した思考プロセスがあるため、賛成と反対の両方を書いてもらうだけではなく、議論内容の背景も伝えることによって、どういった回答が求められているのかをより理解してもらうようにしました。

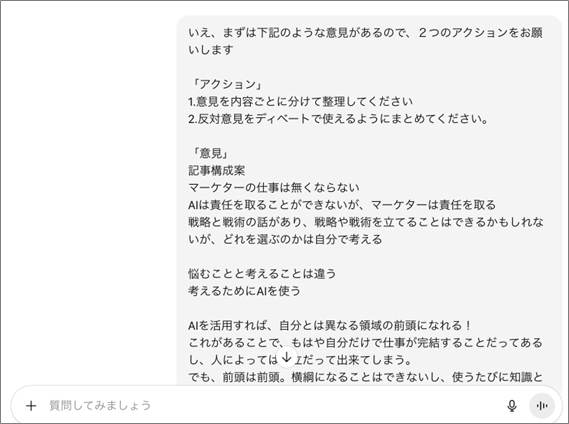

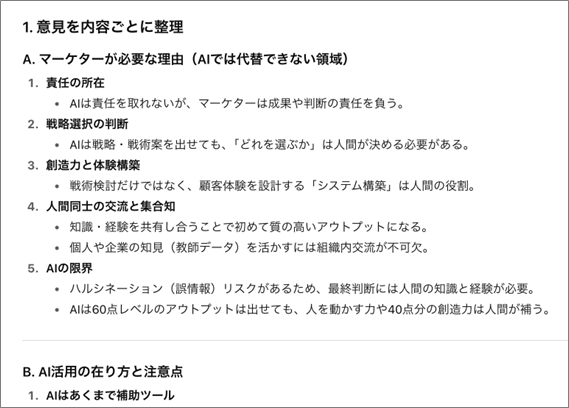

3.私の意見の整理および、私の意見に対する反論の抽出

生成AIからの回答で、世の中の意見の大枠を掴んだ私は、自分の意見を整理してもらいつつ、どのような反対意見がくるかを生成AIに出してもらいました。この時、自分の殴り書きメモを入れています。

こうして、「生成AIでマーケターの仕事がなくならない」という自分の意見がまとまり、そのうえで、今回の記事「マーケターの生成AI活用」について考えをまとめていきました。

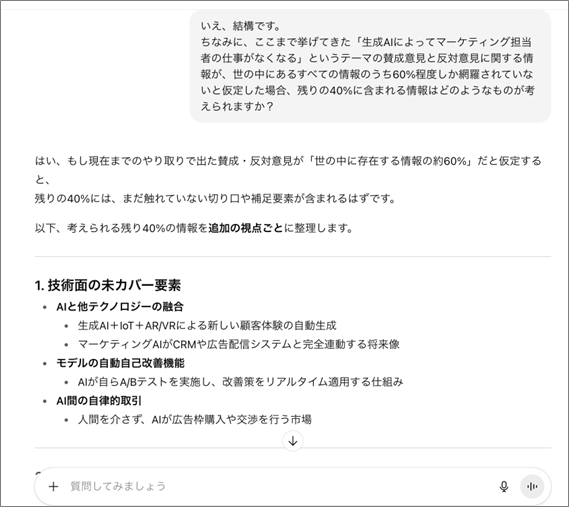

4.ここまでの議論には出てこなかった内容の確認

自分の意見を箇条書きでわかりやすくまとめてもらい満足しました。最後に、これまでの生成AIとの対話で出てきていないトピックがないのか確認してみたくなったので、次のように質問をしました。

この質問のポイントは数値表現です。今までの議論が世の中全体の60%しか情報網羅できていないとすれば、全力で40%分の情報が何かを生成AIは考えてくれます。これによって、今までに出なかった視点が浮き彫りになります。

自分の意見を殴り書きして生成AI活用を完了するまでは、30分程度でした。この30分で記事の方向性を整理し、自分の伝えたいことも明確になったので、その後PCに向かって記事を書くのが非常に楽でした。

ちなみに、生成AIを理解するうえで、一般社団法人 日本ディープラーニング協会が主催するG検定の受験はお勧めです! 皆さんも生成AIをうまく活用して自分の業務を効率化していってください! 次回の記事もお楽しみに!