マーケティング現場において「AIエージェント」の活用が本格化している。セールスフォース・ジャパンでは、2025年6月に新製品「Marketing Cloud Next」を発表。国内初の事例となる富士通では、顧客向けのメール配信作業時間が平均83%削減したという。AIエージェントの導入により、マーケティング業務はどう変わるのか。有効活用のポイントとはーー。セールスフォース・ジャパンの製品発表会に参加し、製品統括本部 Head of Marketing Cloudの島田崇史氏に聞いた。

「同僚と協業」から「専門性を持つAIエージェント」との協業へ

セールスフォース・ジャパン(以下、セールスフォース)は、Marketing Cloud Nextと富士通の導入事例を紹介するイベントを9月17日に開催した。冒頭、島田氏は「マーケティングの歴史において転換点となる製品で、『従業員体験』と『顧客体験』のどちらも大幅に変わる」と説明。まず、従業員体験は、「働き方」「情報」「専門性」の3つの観点で変化があるという(顧客体験は後述)。

従業員体験では、人間の同僚に加え、AIエージェントと協業するようになり、部門ごとに分断されていた情報を横断的に活用できるようになります。さらに、専門性を持ったAIエージェントをワークフローに融合することで、専門家と同様の質の高いアウトプットが可能になり、劇的な業務効率化にもつながります(島田氏)

AIエージェントと協業することにより、マーケティング業務は具体的にどう変わるのか。

たとえば、これまでダッシュボードにアクセスして、1つ1つデータを確認していた分析や売上高などの情報確認、各施策における成功や失敗の要因分析、商品・サービスを販売するためのキャンペーンの素案作成、メールの文面作成など、幅広い業務がAIエージェントとの自然言語による会話ですばやくできるようになります。さらに、AIエージェントはSlackなどのプラットフォームや日常業務で使うアプリ上で使用できるため、使用するたびに画面を切り替える手間もかかりません(島田氏)

Marketing Cloud Nextでは、セールスフォースの製品だけでなく、SlackやMicrosoft Teamsなどのチャットツールや各種CRMシステム、クラウド上のデータなどを容易に接続できるため、さまざまな場所に散らばった情報を横断して、適切なアクションを実行するという。

たとえば、「とある商品のキャンペーンを実施したい」と指示した場合、あらかじめ自社のコンセプトや商品概要、過去の販売状況などを理解した状態で、AIエージェントが複数案を提示する。素案の決定後は、配信するメールの文面作成、セグメント化、配信、トラッキングまでの一連の作業をAIエージェントが自律的に行う。人間がやるべき作業は、AIエージェントへの指示出しと成果物のブラッシュアップ、最終確認のみで済む。従来よりも創造性を発揮する作業に集中しやすいイメージだ。

AIエージェントの有効活用には、「コンテキスト」が重要

AIエージェントを活用する際、その精度を上げるためには「コンテキストが肝になる」と島田氏は説明した。

AI活用において、これまではプロンプトが重要だと言われていましたが、米国を中心に「コンテキストが重要」だという認識に変わってきています。要は、プロンプトを正確に入力しようとしても限界があります。そこで、AIが推論する際の「前提」となる情報(コンテキスト)をあらかじめインプットしておくことで、曖昧になりがちな人間のプロンプトを補完し、精度の高い回答を導き出すことが可能になります(島田氏)

ここでいうコンテキストとは、「施策の目的」「ターゲット」「評価基準」「制約」「参照データ」「競合情報」「過去のマーケティング施策で得たノウハウ」「属人的な知見」などを指すという。

コンテキストを設定しない場合、AIエージェントは一般的な知識をもとに推測します。それでも活用は可能ですが、より専門性の高さを求めるのであればコンテキストの設定が欠かせません。設定には業務の棚卸しのようなプロセスが発生し、属人的な知見をいかに形式知化できるかがポイントです。暗黙知をAIが学習しやすいようにデータ化ができれば、それが競合優位性になる可能性があります(島田氏)

さらに、AIエージェントを使いながら“育てていく”取り組みもまた重要だという。現場でAIエージェントを活用した際、会話のログや実行の成果を振り返り、改善点を見つけて、都度最適化していくことで、AIエージェントの精度が上がっていくそうだ。

富士通では、約3ヵ月でメール配信準備時間を平均83%削減

本イベントでは、国内最速でMarketing Cloud Nextを導入して成果をあげている富士通の事例も紹介された。富士通はセールスフォース製品のライセンスを販売するリセラーであり、自社でも該当製品を導入・活用している。そうした背景から、国内最速でMarketing Cloud Nextを導入したという。

導入したのはマーケティング部署ではなく、「お客様総合センター」や「富士通Salesforceサポートデスク」を担うカスタマーサクセスの部署だが、顧客向けのメール配信業務の効率化を図り、コンテンツ作成の作業時間において平均83%削減を達成。マーケティング部署でも応用できそうな事例だ。

さかのぼると、同部署では、2024年に問い合わせ対応に特化したセールスフォースの自律型AIエージェント「Agentforce for Service」をパイロット検証として導入。従来のボットよりも複雑な対応を可能とし、ボットと比較して平均応答時間は71.5%減、有人との比較では67.0%減となった。2025年7月には、Agentforce for Serviceの正式導入と共に電話基盤を廃止、AIエージェントを軸とした対応に切り替え、業務効率化につなげているという。

さらに、2025年7月にはMarketing Cloud Nextも導入。セールスフォース製品のカスタマーサクセスを担う「富士通Salesforceサポートデスク」において活用したところ、顧客向けのメール配信業務において、大幅な効率化を達成している。導入準備としては、初期セットアップやCRM・Data Cloudのデータの整備、テストなどのタスクがあり、約2ヵ月を要したという。

「富士通Salesforceサポートデスク」は3〜4名の少数で担当しており、製品のバージョンアップ情報をお客様にとってわかりやすいように編集して、毎月メール配信しています。この際、情報が画一的である点が課題でした。お客様はそれぞれ使用製品が異なりますが、情報の詳細な出し分けをせず、製品情報をまとめて発信していました。つまり、お客様にとって不要な情報も含まれていたのです。この課題に対して、顧客ニーズ・環境に応じた有力なアップデート情報の提供を実現するためにAIエージェントを導入しました(塩田氏)

具体的な課題は2つあり、1つ目はマーケティングオートメーションツール(MA)以外のデータ活用が不十分であること。顧客情報が登録されているMAと、CRMや契約システム、アンケートデータの情報は接続されておらず、各々のツールからデータをダウンロードして、エクセルで結合してセグメント分けの配信リストを作成していた。そして、2つ目は複数パターンのコンテンツ作成に時間を要することだ。この2つの課題を、AIエージェントで解決に導くことができたという。

7月から約3ヵ月の活用により、効率化や属人化の解消を達成できているという。従来のMAでは配信実行以外の事前準備や配信後の作業は、ほぼ人間が担っていたが、Marketing Cloud Next導入後は、ほとんどのタスクをAIエージェントが代替できるため、人間はより付加価値の高い業務に集中できるようになった。また、エクセルでの結合は職人技が必要であり、セキュリティの課題もあったが、それらも解消されたという。

今後の展開として、メール配信後の顧客対応に「Agentforce for Service」を連携、結果分析にはセールスフォースの分析プラットフォーム「Tableau Next 」を活用することで、さらなる効率化と顧客体験の向上につなげたいねらいだ。

顧客体験の変化により、コンバージョン率向上も見込める

続いて、「顧客体験」における変化について聞いた。

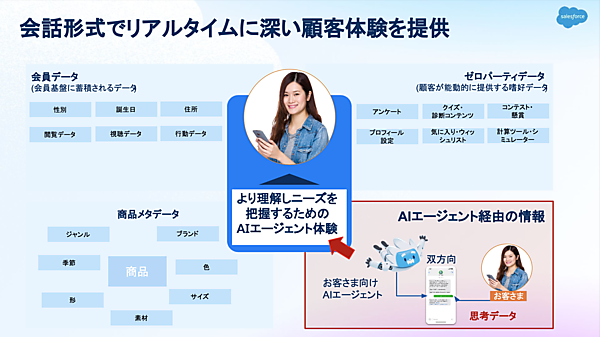

これまでは一方通行だったコミュニケーションが自然言語の会話による双方向になり、ユーザーの質問やリクエストに対してAIエージェントが自律的に情報を検索して提示できるようになります。また、チャネルごとに異なっていた体験が一貫性のある体験に変わります(島田氏)

たとえば、顧客が企業のホームページを閲覧する際、従来は能動的に情報を検索するアクションが必要だった。ここにAIエージェントを導入すると、チャットボットに自然言語で質問やリクエストを投げかけることにより、AIが自律的に情報を検索して提示する。

もし、会員サイトにログインしている状態なら、購入や閲覧履歴に基づいたレコメンドを提案するなど、よりパーソナライズしたコミュニケーションが可能だ。自然言語の会話のやり取りのなかで、予約や購入なども完了できる。

また、メールやLINEなど異なるチャネルであっても、AIエージェントにより一貫性のある体験、顧客情報に紐づいた個別対応が可能になる。これはAIエージェントが会員データや商品(サービス)のメタデータ、ゼロパーティデータなど多様なプラットフォームの情報を事前学習しているためだ。

顧客体験の変化における事例として、中国ハイアールグループ傘下のFisher & Paykel(フィッシャー&パイケル)では、従来よりもパーソナライズされたコミュニケーションにより、主要カテゴリにおける商品閲覧数が40%増加。また、カート内の購買プロセスに組み込まれた1万1000件のレコメンデーションの閲覧から、33%の注文コンバージョンが実現したという。

国内でも、顧客体験の変化による成功事例を作りたいと考えています。すでに他社製品では成功事例が増えていて、たとえば、Amazonが提供する生成AI搭載の対話型ショッピングアシスタント「Rufus(ルーファス)」も好調だと報道されています。同サービスは2024年に全米で提供開始され、25年9月には日本でも正式リリースされました。

ルーファスの最大の効果とされているのが、非購買層へのアプローチです。通常、ECサイトにおける購入率は3%程度で、100人が訪問しても3人しか購入しません。AIエージェントが効果を発揮しやすいのは、購入しない97人への購買の後押しで、チャット形式の会話により顧客の要望を読み取り、おすすめ商品やレビュー紹介などの切り口で魅力を伝えます。これが非購買層の購買転換に寄与すると高評価を得ており、同社はルーファスの展開国を広げているようです(島田氏)

米国を中心に国内でも徐々に成功事例が出始めているAIエージェント。Marketing Cloud NextはBtoBの中小企業を中心に導入が広がっており、同製品のハンズオンセミナーは毎回満席の反響だという。コンテキストの設定やデータ整理などの導入準備や使いながらの改善は求められるが、AIエージェントは働き方を劇的に変える可能性を秘めている。有効活用すれば、高い専門性を持った自社ならではのAIエージェントが誕生するはずだ。