AI検索が普及するなかで、「コンテンツの価値」が変わりつつある。そのカギを握るのが、生成AIによるコンテンツ作成だ。

「生成AI×マーケティング フォーラム 2025」に、コンテンツマーケの施策支援を行うFaber Companyの市川莉緒氏と、ラクーンコマースでコンテンツマーケティングに携わる後藤由希氏が登壇。生成AIで質の高いコンテンツを作成するコツや考え方について語り合った。

AI検索が一般化するなかで、SEOやコンテンツの価値はどうなる?

AI検索の急速な普及に対し、十分な対応ができているといえる企業は決して多くないようだ。

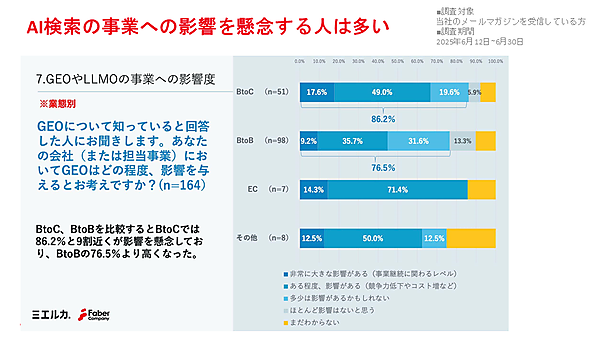

Faber Companyの調査によると、GEO(Generative Engine Optimization:生成エンジン最適化)や、「Large Language Model Optimization(大規模言語モデル最適化)」などのAI検索が事業に与える影響について懸念を抱く企業は、BtoBで76.5%、BtoCでは86.2%にのぼるという。

そうした状況から、誰もがAI検索時代の「コンテンツの価値」について「改めて見直す必要がある」と考えていることが見て取れる。

ラクーンコマースの後藤氏も、「生成AIの活用が一般消費者に広がっており、ビジネス現場でも浸透は時間の問題」と語る。

とりわけ同社の事業者専用の卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」では、顧客である個人事業主がChatGPTなどを使って検索・相談するケースが急増しており、AI検索の影響は必至だという。

従来のSEOやコンテンツの価値は低下しない!

そうした状況下において、従来のSEOやコンテンツの価値低下が懸念されているが、Faber Companyの市川氏は、「価値が低下するとは全く思えない」と語り、それに後藤氏も賛同する。

確かに過去の情報はAIで容易に検索できるが、時流に沿った悩みや新しい情報ニーズは常に生まれており、そこに応えるコンテンツの重要性はむしろ高まると考えられる。AI検索などあらゆる検索媒体に備えながらも、これまで以上に適切なコンテンツを整備し、探してもらうためにも、SEO施策を実施することが重要だという。

たとえ、Googleの「AI Overviews(AIによる概要)」で検索が完結したとしても、提示される情報は“誰かが丁寧に作ったコンテンツ”であるはずです。検索が多様化するほど、質の高いコンテンツの価値はより求められるようになります(市川氏)

さらに、AI検索で対話型検索が増えれば、それに応じた新たなコンテンツが求められる。これを後藤氏は「伸びしろ」と評し、「情報発信にもっと本格的に取り組む必要が生じるのではないか」と語った。

実際、ラクーンコマースでは、自然検索だけでなく、SNSや動画など、ターゲットが閲覧する可能性がある全ての媒体にコンテンツを発信している。AI検索についても同様に、あらゆる接点でマルチに取り組んでいきたいという。

メディアが多様化し、「どこにターゲットがいるかわからない時代」にあっては、ありとあらゆる場面で“あたり”をつけながら網羅的に施策を実施することが必要というわけだ。

ユーザーが情報を探したいという欲求がなくならない限り、的確なコンテンツの発信・提供は欠かせません。コンテンツはブランドの強化という意味でも重要です。特に今後は、AIをはじめ検索のあり方が変化するなかで、ユーザーとの対話を通じて情報を届ける時代に突入し、発信力そのものが競争力となるフェーズが始まっています。企業は、より本格的なコンテンツ制作に取り組む必要があるでしょう(後藤氏)

AI検索の仕組み:従来の検索と変わらない

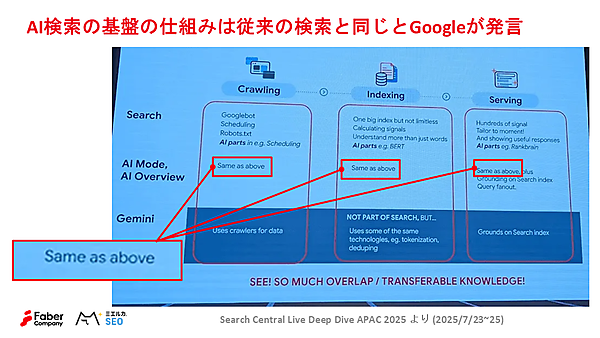

こうしたAI検索を取り巻く環境の変化は世界的にも注目されている。検索領域を牽引してきたGoogleはどう説明しているのだろうか。市川氏は、2025年7月に開催されたGoogle公式イベント「Search Central Live Deep Dive APAC 2025」で、「AI検索の基盤の仕組みは従来の検索と同じである」との発言があったことを紹介した。

従来の自然検索は「クローリング」「インデキシング」「サービング」という3つの工程で構成されているが、AI ModeやAI OverviewsなどのAI検索も、この仕組みを基本的に踏襲しているという。しかも3つの工程とも同じ技術が使われており、そこに「クエリーファンアウト」や「グラウンディング」などの技術が追加されることで、より広範な情報提供が可能になるというわけだ。

AI検索用に新しい対策が必要になるわけではなく、従来の検索対策の延長線上で対応できることがほとんどです。Google自身も「これまで通りコンテンツの価値を高め、情報発信を続けていくことが重要」と提唱しています(市川氏)

AI検索時代にも求められる「価値のあるコンテンツ」とは?

それでは、Googleが重視する「価値のあるコンテンツ」とは何か。後藤氏は、「これまでと同様、AI検索時代においても、情報を検索している人の困りごとを解決するもの」と述べた。

その「困りごと」を見つける方法としては、日常的にニュースなどから事業者の視点に基づいたネタを探し、社内で対話を重ねながら、実際の現場感覚に寄り添ったテーマを掘り下げていると語った。ネット上の情報も最終的には“人に届くもの”である。人に届いた時にどう感じてもらえているか、PVなどの数値だけでなく、実際に顧客と会って、悩みごとや最近の出来事などを聞きながらコンテンツを提供し、その反応を定性的に確認していることを明かした。

コンテンツに対して理解があり、投資も十分になされているラクーンコマースだが、そうした価値観を醸成するために、社内にも「情報を発信すること」を意識しているという。

お客様の困りごとに対して解決する情報を届けること、サプライヤーや出店企業を知ってもらうことも私たちの責任です。それぞれが持つ思いや価値も発信しなければ伝わらず、商品が選ばれる機会も失われてしまう。だからこそ、「まずは情報を前に出そう」という姿勢を示し、社内にもその重要性を丁寧に伝えながら理解を深めています(後藤氏)

情報発信は社外にはもちろん、社内に対しても「存在を示す第一歩」というわけだ。数字を追うばかりでは、どうしても短期的な成果や登録数などに目が向きがちだ。しかし、日々の積み重ねで現れる、ちょっとした変化や日常の手応えを丁寧に拾い上げることが発信の質を高め、結果的に数字としての成果にもつながるという。

また、AI検索に関して後藤氏は、「信頼関係を作るのには時間が掛かるが、壊すのは一瞬。AI検索にはより人間らしい対話を意識して寄り添うことが求められており、時間をかけて関係性を深めていく必要があります。コンテンツによる情報提供は、そのための重要な施策と捉えています」と語った。

AIツールを活用して、高品質なコンテンツを作成

では、ラクーンコマースでは、AI検索時代に顧客の困りごとを解決し、信頼関係を築くコンテンツをどのように作成しているのか。同社のサービスサイト「スーパーデリバリー」における生成AIを活用したコンテンツ作成について紹介された。

「スーパーデリバリー」は、アパレルや雑貨などのメーカーと、小売業・サービス業を中心とした事業者をつなぐ、仕入れ・調達のためのマッチングサイトだ。店舗運営に必要な商品や備品を効率的に探せる場として、多くの事業者に利用されており、顧客の課題や悩みに寄り添いながら、メディアを通じてコンテンツを発信し、仕入れの判断や店舗運営の支援につなげている。

取扱商品が幅広く、コンテンツにおいても網羅性を重視。一つひとつのコンテンツで対象となるペルソナを明確に設定し、「〇〇さん向け」といった具体的なターゲットを意識して作成しているという。

ラクーンコマースは、スーパーデリバリーのコンテンツ作成について、Faber Companyの提供するSEOツール「ミエルカSEO」のAI機能を導入。その結果、従来は1本の記事に3〜4週間かかっていたものが1週間で公開できるようになり、月に4記事を出していたものが、10記事まで増えたという。

具体的には、日常的な会話や情報調査のなかで生まれるアイデアの抽出には、対話型AIアシスタントの「ChatGPT」を利用し、同じくチャットAIの「Grok」で取材音声の文字起こしをもとに記事生成を行う。その後、「How to記事」と「〜とは記事」については「ミエルカSEO」のAI機能「簡単AI記事生成機能」を活用して情報を整理し、コンテンツ化を図っているという。

これらのツールを駆使しながら、まずは自分視点でラフな記事を作成し、それをベースに正確さを担保しながら仕上げていくスタイルだ。

ミエルカSEOでコンテンツを作成

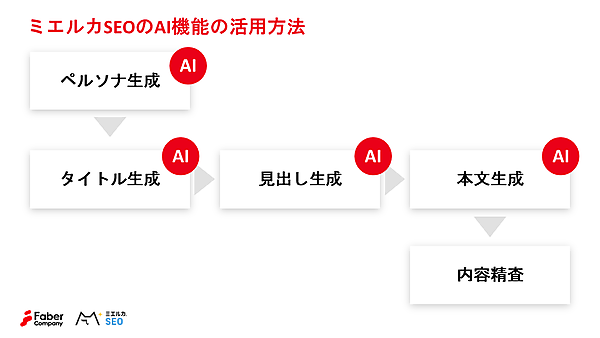

「ミエルカSEO」のAI機能「簡単AI記事生成機能」は、記事制作における下記の各工程で使うことができ、ステップに沿って順に入力していくことで、スムーズに作業できる。

- ステップ① ペルソナ生成

- ステップ② タイトル生成

- ステップ③ 見出し生成

- ステップ④ 本文生成

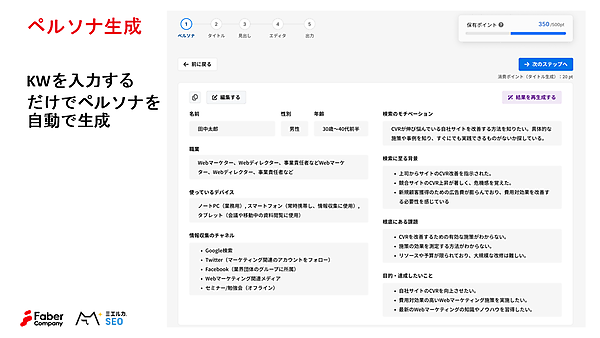

ステップ① ペルソナ生成

「どのようなお客様をターゲットにするか」を明確にする工程。業界、よく見る媒体、年代などの細かな属性も含めてキーワードを入力するだけで、ペルソナが自動生成される。

長らくコンテンツ作成に携わっていると、誰に向けて書いているのかを忘れがちです。改めてペルソナを振り返ることで、基本に立ち戻って考えることができます(後藤氏)

ステップ② タイトル生成

設定したペルソナに対し、お悩みや課題に沿って「こんな記事を書きたい」と入力すると、タイトルが複数自動生成される。強く出したい単語などを前に出すなど、チューニングのためのリクエストも可能。

キャッチーなタイトルから真面目なものまで、多種多様なタイプのタイトルが生成されるので、選ぶ楽しみがあり、思考の幅が広がります。人が出してきたタイトルにはダメ出しをしにくいですが、AIなので遠慮なく何度でも調整できます(後藤氏)

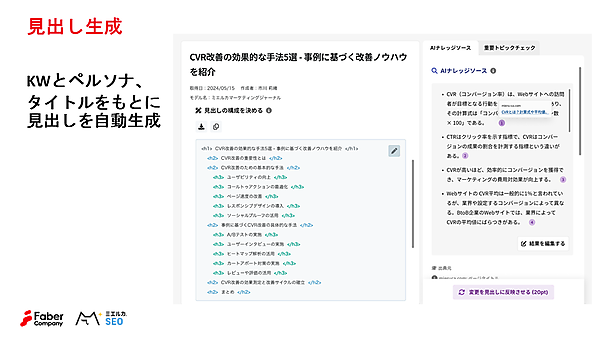

ステップ③ 見出し生成

ペルソナとタイトルをもとに、見出しが自動生成される。AIモデルには情報の更新タイミングや知識の範囲に制約があるため、テーマに関連する内容について自動的にGoogle検索を行い、Web上の最新情報や補足情報をAIに取り込んだうえで、見出しを生成する仕組みになっている。そのため、AIが元々持っていないようなニッチな情報や、直近のトレンドなども反映させることが可能。また検索上位コンテンツのトピックをチェックし、自動的に組み込む機能も備えている。

最新性と網羅性を両立できるところが魅力です。自分だけでは気づかないポイントを出してくれて、発見につながります。また、情報の不足・漏れに気づくことができ、チェックとしても使えます(後藤氏)

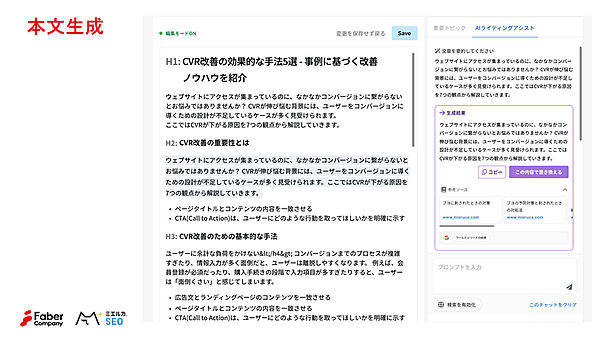

ステップ④ 本文生成

選択した見出しに基づいて本文を作成する。編集などが画面上でできるため、チューニングしながら内容をブラッシュアップさせていくことができる。

内容の正否を確認する「ファクトチェック機能」が搭載されており、本文生成後に誤りがないか、表現をどう変えるかなど、自動的にチェックされる。出典も記載されているが、最終的には人の目でチェックすることを推奨している。

わかりやすい端正な文章が作成されます。当社はわりとカジュアルな表現が好まれるので、トンマナは調整することが多く、編集機能は便利ですね。ファクトチェック機能も大いに役立っています(後藤氏)

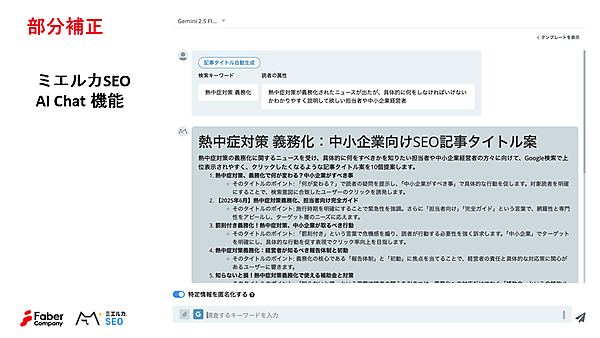

基本的にはステップごとに作業を進めていくが、AIチャット機能を使うことで、タイトルだけ、ファクトチェック機能だけというように部分のみを使うことも可能だ。

生成AIを使って高品質なコンテンツを作成する6つのコツ

スーパーデリバリーにおける、「How to記事」と「〜とは記事」は、ここまで紹介した機能をステップごとに活用しながら、部分的にはチャット機能で壁打ちをしながらブラッシュアップしていく流れで作成している。

そのなかで、コンテンツの品質を高め、スピーディに作成するためのコツやポイントが紹介された。

① テンプレートを活用する

簡単AI記事生成機能には、検索キーワードと想定読者の属性を入力するだけで、裏側で自動的に最適なプロンプトが実行され、複数の記事タイトルが生成されるテンプレートが多数用意されている。テンプレートを活用することで、記事制作の初期段階におけるアイデア出しや構成案の生成を効率的に行えて、コンテンツ制作のスピードと質の向上につながる。

② 全体をざっくり、部分を調整

ステップごとの入力で全体をざっくりと作成することもできれば、AIチャット機能で部分的な調整も可能。使い分けることで、スピーディに高品質なコンテンツを作成できる。

③ 網羅性を意識して見出し・本文を抽出

検索において上位表示させるには、キーワードだけでなく内容的な網羅性も必須だ。AI機能で網羅性を担保することでSEO的にも効果的なコンテンツを作成することができる。

④ 時流に乗ったテーマを早々に作成

AI機能を活用したコンテンツ制作はスピードが強みだ。注目が集まりそうなテーマにタイムリーに対応することで検索上位や強調スニペット、もしくはAI Overviewsなどに表示される可能性が高まる。

⑤ 100%、AIでコンテンツを作成しない

生成AIはあくまで補助的なツールであり、完全なものではない。また、どこにでもある内容になりがちで、信頼性の担保も難しくなる。よってAIを活用して効率化を図りつつも、最終的なチェックや自分たちにしか持ち得ない独自の情報を加える工程には、しっかりと時間をかける。

⑥ 浮いた時間を、独自性やEEATの強化に投資する

AIの活用によって生まれた余剰時間を、コンテンツの独自性の追求やE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の強化にあてる。ユーザーがこれまでに見たことのない、かつ本当に求めている内容の創出に投資することが重要だ。そのためには顧客などへのヒアリングなども有効である。

顧客のもとに行って課題や情報を集める、商品やパートナーに取材するなど、事業者として本来大切にするべき部分に注力することが、最終的にはAI生成でのコンテンツの品質向上にもつながると信じています。実際にAIを使ってコンテンツを作成したことでそれを実感しました(後藤氏)

独自性補完機能や、AIツールのモニタリング機能も

「簡単AI記事生成」機能では、一般的な情報系やハウツー系の記事が手軽に作成できるだけでなく、独自性の補完を支援する機能も備えている。

たとえば、「ヒートマップとは?」という記事を作成する際、自社が保有するヒートマップツールの改善事例をまとめたホワイトペーパーをアップロードすることで、その資料にしか記載されていない具体的な事例を自動でテキスト化し、記事に反映させることが可能だ。独自情報の効率的な取り込みをAIが支援することで、コンテンツの質と信頼性を高めることができる。独自性の補完という観点でも、非常に有用な機能といえるだろう。

さらに、「ミエルカSEO」では、作成したコンテンツのAI検索における現在地をトラッキングできる機能として、「LLMモニタリング」機能の提供を開始した。指定したサービス名やブランド名、自社サイト、あるいは競合のサイト・サービス名が、各種AIツール上でどのように認識・言及されているかを一括で調査できるというものだ。

例えば、「おすすめの●●会社を教えて」などのプロンプトを設定することで、自社のプロダクト名やサービス名、ブランド名、サイト名がAIの応答に含まれているかを自動的に確認できる。これにより、従来であれば個別に確認する必要があった表出状況を、効率的かつ網羅的に把握することが可能となる。

また、日々変更されるAI Overviewsの回答文を日次で自動トラッキングし、自社および競合のコンテンツ対応状況を分析、自社に足りていないコンテンツを自動で提案する新機能「AIOトピックチェッカー」も提供開始された。

自社のサービス名がAIツール上で適切に言及されているかの把握は、情報発信の強化やブランディング戦略の見直しに直結する重要な指標となります。実際に調査を行い、言及数が少ない場合には、発信力の再構築が必要であると判断できます。こうした分析を通じて、ブランド認知の現状を可視化し、新たな対策方針を立てることが可能です(市川氏)

生成AIを効果的に活用することで、質の高いコンテンツを作成し、顧客課題の解決や自社ならではの情報収集・発信に注力できる。

ChatGPTなど汎用的な生成AIツールでは上手くいかないと感じられる方は、「ミエルカSEO」のようなコンテンツ作成に最適化されたAI機能やツールを活用するのも賢い手だろう。興味のある方は問い合わせてみてはいかがだろうか。