マーケティング業務におけるAI活用の高度化がさらに進んだ先に待っているのは、飛躍的に生産性が高まり、ただひたすら便利で快適な最高の未来……なのか? AIを使って仕事をすればするほど、その危うさに気づき始めている人もいるだろう。

登壇者は、花王 執行役員 デジタル戦略部門 データインテリジェンスセンター長 AI戦略フェローの浦本直彦氏、Google Cloudテクノロジー部門 兼 事業開発本部 執行役員の寳野雄太氏、博報堂テクノロジーズ 取締役の森正弥氏。モデレーターは博報堂テクノロジーズ 代表取締役社長の中村信氏が務めた。

AIによる「Automation(自動化)」の最適解はどこにある?

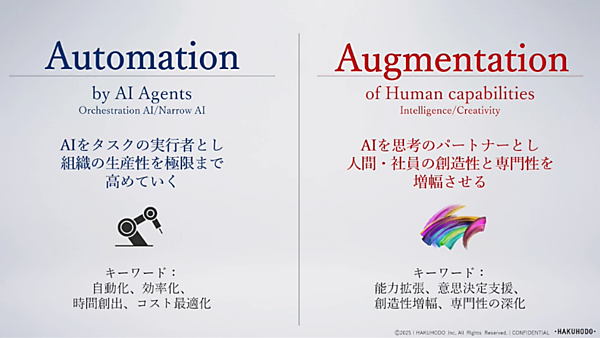

AI時代の働き方を考えるうえで、2つの“A”が大切だという。「Automation(オートメーション:自動化)」と「Augmentation(オーグメンテーション:能力拡張)」だ。前者は、「AIをタスクの実行者として、組織の生産性を極限まで高めていくか」という視点であり、後者は「AIを思考のパートナーとして人間・社員の創造性と専門性をいかに増幅させるか」という視点である。

まずは、1つ目のAである「Automation」について、各社どのような考えを持っているのか、見ていこう。

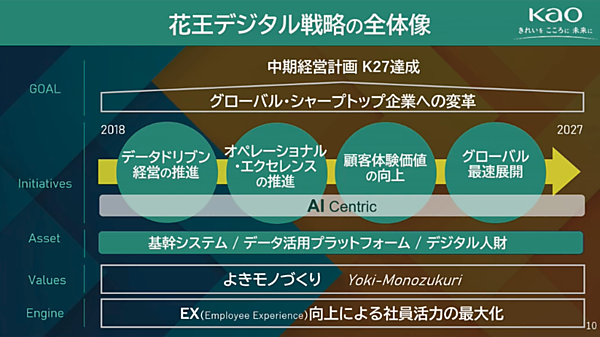

花王の浦本氏は、「花王では“AI Centric”を掲げており、AIを最大限活用していく方針だ」としたうえで、「壁打ちや調査には汎用的なAIが活用されているが、特化型AIを用いた業務自動化については、まだ取り組みの初期段階であり、さまざまな課題が見えてきている」と明かす。

これに対し、Google CloudでAI導入を進めている寳野氏は「自分の肌感覚としても、壁打ちや調査におけるAI活用は幅広い企業で普及していると感じるが、意思決定や最後のアクションまでつながらなければ、AIで業績の向上を図るのは難しい」と指摘する。

AIで意思決定や最後のアクションまで実行するとは、どういうことなのか。寳野氏は2025年9月に日本でも本格的に展開が始まったGoogle検索の「AIモード」を取り上げ、AIエージェントと対話しながら進める新しい購買体験について、次のように解説した。

AIモードでは、壁打ちしながら商品を探せるだけでなく、価格追跡機能でセール情報をキャッチしたり、「buy for me」ボタンで購入意思を示したりするだけで、人間がECサイトを訪れなくても商品の購入まで完了できる。こうした新しい購買体験は米国ですでに始まっており、近い将来、日本でも普及すると見られている(寳野氏)

さらに寳野氏は、「このように、それぞれ専門性を持った複数のAIエージェントが連携しながら、タスクを自動化する流れは企業側でも見られ、Googleでは『Gemini Enterprise』という法人向けの新サービスで実現している」と強調した。

AIによる業務の自動化が着実に進んでいるのは、間違いない。だが、「“マーケターの熱量”のような暗黙知をAIに宿すのは、まだまだ難しい」と浦本氏は見ている。

人間のマーケターは、AIのようにプロセスに沿って一直線に突き進むのではなく、行きつ戻りつしながら、作業の細部にこだわり、作り込んでいく。「こうした人間ならではのこだわりや価値を棚卸しして、何を自動化すべきかを見極めなければ、大切なものまで削ぎ落としてしまうリスクがある」と森氏は述べた。

AIの力で人間の「Augmentation(能力拡張)」を目指せ

続いて、もう1つのAである「Augmentation」について議論が交わされた。

ここでの議論の出発点は、「AIを使うと、社員はバカになるのか?」という疑問だ。中村氏によると、あるクライアントはAIに頼り切りになって頭を使わなくなることを懸念し、ボタンを押して答えが出るような機能は不要と明言したという。

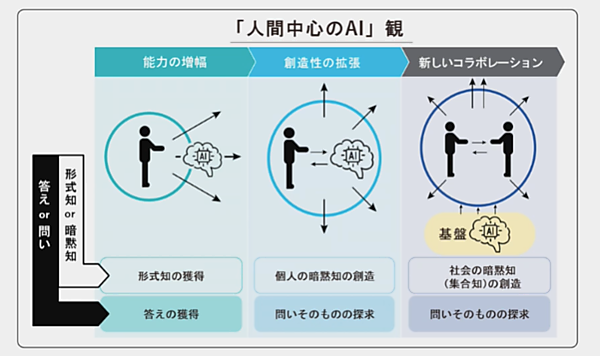

AIと共存していくには、AIを人間の能力を代替する便利な機械ではなく、人間の創造性や可能性を増幅・強化するパートナーとして捉えることが大切であり、Augmentationの追求が欠かせないのではないか——。この問いに対し、森氏は次のように回答した。

まさにそれこそが博報堂の掲げる“Human-Centered AI(人間中心のAI)”のコンセプトだ。AIのアウトプットをそのまま使うことによる弊害は、すでに多くの論文で証明されている。AIに“答え”ではなく、“問い”を求めることで、人間は気づきを得て、創造性が拡張し、AIとともに高みを目指していけるはずだ(森氏)

このAugmentationの実践として、寳野氏はある通信会社のコールセンターを例に挙げた。一般的に、コールセンターで通話録音データが聞き直されるのは、電話を切った後のお客様が「不満」と回答したときだ。しかし、本来、次へのヒントが残されているのは、悪かった応対よりも、良かった応対ではないか。入電したときには怒っていたお客様が、電話を切るときに満足していたのであれば、その会話は組織として形式知化して共有すべきである。

それに気づいた同社は、AIエージェントを活用して、全件の通話録音データを定期的に分析するようにした。AIエージェントがリアルタイムで出した「お客様のお困りごとを解決するためのヒント」を参考にしながら応対することで、オペレーターのスキルアップにつながっているという。

中村氏はこの事例を人間とAIの共創の理想形だと高く評価するが、浦本氏は「コールセンターは、お客様と触れ合える最前線。そこをAIに支援してもらうのは、はたして正しいのか」と疑問を呈する。「人間は不完全。それも1つの人間の価値であり、そこに意味があるのではないか」と。

たしかに、技術的に可能だからといって、人間の関与を排除すべきかどうかは、別問題だ。AIができるならAIに任せるのではなく、AIの進化とともに人間も進化していこうという気概も必要だ。人間とAIが“共存”するための役割分担を検討する際には、人間のAugmentation(能力拡張)ができるか否かを意識したほうがよさそうである。

「Aspiration(願望・大志)」でAIの個性を創る

次に、中村氏は「AIの進展につれ、AutomationとAugmentationのほかに、もうひとつ新たな“A”を考える必要が生じている」と提起する。それは「Aspiration(願望・大志)」だ。なぜなら、Aspirationなしに多くの企業でAI活用が進むと、否応なしに“同質化”が進むからである。

花王では、AIはこれから単なる道具ではなく、一人ひとりの個性に寄り添った“バディ”になっていくのではないかと考えている。たとえばブランドごとのマーケターに合ったエージェントや、経営幹部に最適なエージェントといったように、AIエージェントにも個性が生まれるということだ。そうなったときに、企業という組織として協調していくには、ベースとなるAspirationは共通したものを持たなければならない(浦本氏)

これを受け、寳野氏は「それはつまり、AIエージェントのパーソナライゼーションが進むということだ」と指摘。「パーソナライズの拠り所となるのは、AIエージェントを使う人間の“Will”であり、それを明文化した企業のビジョン・ミッション・パーパスが非常に重要になる」と語った。

この意見に同意した森氏は、「ビジョン・ミッション・パーパスがあるということは、企業としての存在意義や目指す方向、果たすべき役割が明確であるということだ。こうした企業のコンテキストがなければAspirationは確立されない」と語り、AI活用による同質化を避け、独自の価値を生み出すには、ビジョン・ミッション・パーパスに基づくAspirationを社内で整合性をとることが不可欠だと強調する。

最後に、「AIの進化にともない、Automation・Augmentation・Aspirationという3つの“A”について、私たちはこれからも議論を重ね、考えを深めていかなければならない」と語った中村氏。3つのAに正解はないが、だからこそ各社の線引きが“らしさ”となり、AI活用による同質化から逃れる術となるはずだ。