前編では、AIの利用実態を「検索AI」「発散AI」「相談AI」「愛着AI」の4分類で解説した。AIは単なるツールではなく、“生活におけるパートナー”として、信頼や愛着の関係を継続的に築く存在にもなっているのだ。

後編となる今回は、次の2つについて解説する:

- AI時代にメディアはどう変化するのか?

- AI時代に企業が行うべきWeb戦略

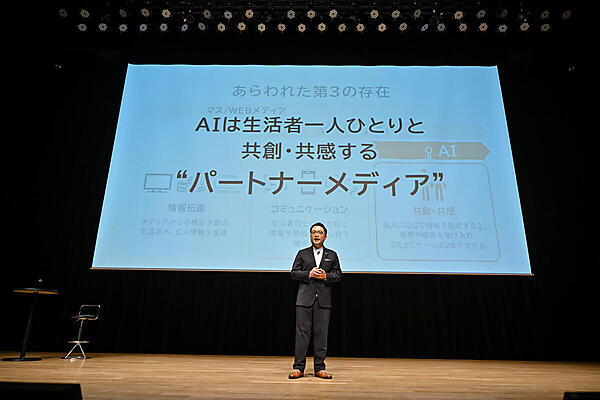

AIは「パートナーメディア」に

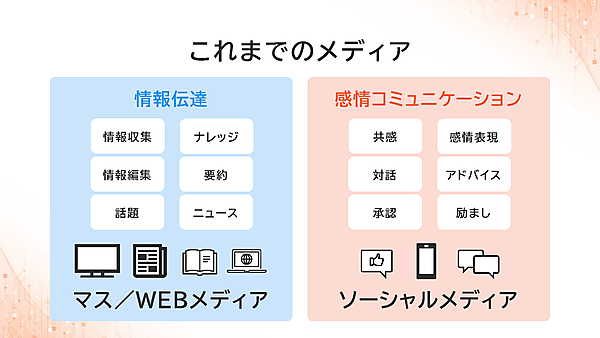

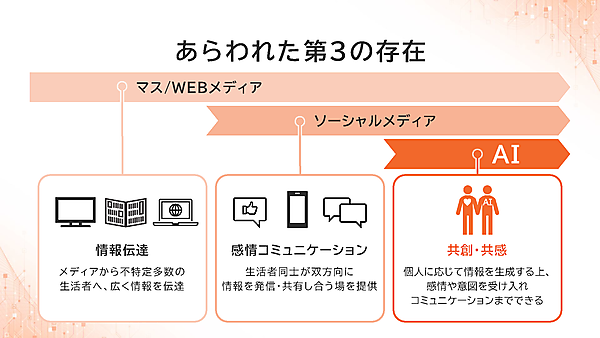

AI時代に「メディア」は、何が変わるのだろうか。これまでのメディアは、情報伝達を担う「マス・Webメディア」と、感情コミュニケーションを行う「ソーシャルメディア」の2つに大別されてきた。

しかし、AIはこれら2つの機能を併せ持ち、個人に応じて情報を生成・伝達し、感情や意図を受け入れるコミュニケーションが可能な「第3のメディア」となりつつある。AIは、もはや生活者一人ひとりと共創し、共感する「パートナーメディア」と呼べる存在だ。

AIが生活者にとって重要な情報接点となればなるほど、企業は自社のコンテンツやブランドをAIに認識させ、生活者に推奨してもらうことが極めて重要となる。では、どうすればいいのだろうか? 世界各国の専門家に取材した内容を下記にまとめる。

専門家に聞く、AI時代の企業Web戦略

AIがメディアの概念を変える

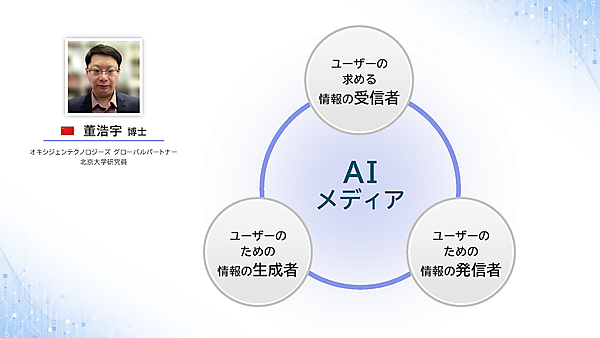

中国のAIデジタルマーケティング先進企業でグローバルパートナーを務める北京大学研究員の董博士は、「AI時代のメディアはこれまでの概念とは異なり、三位一体の役割を持つ」と語る。

- コンテンツの受信者(情報収集):ユーザーが求める情報を集め、受信する存在。

- コンテンツの生産者(情報生成・編集):受信した情報をユーザーのために生成・編集する存在。

- コンテンツの配信者(情報発信):編集した情報をユーザーのために発信する存在。

このAIメディアは、今後5年間で生活者にとって大きな情報の“入口”となるだろうと予測されている。

AI検索について、企業がまず知るべき2つのこと

AI検索エンジン最適化のスタートアップであるBrandlightのイムリ マーカス(Imri Marcus)氏は、次のように述べる:

検索エンジン大手がAIへシフトし始めた。AI検索への変化は、もはや議論の余地がない。まず企業は、AI検索における自社の立ち位置を知るべきだ

具体的には、次の2つの解像度を高く把握することが重要だと指摘する:

AIにどのような質問がされたときに自社が有利になるのか、不利になるのか:

AI検索が現状うまくいっていないなら、それは「製品の品質について尋ねられた時」なのか「 価格について」なのか。それとも「技術的な側面」なのか。あらゆる点について明確にする必要がある。Web上のどのコンテンツが自社や競合に貢献しているのか:

単にAIでの露出度を把握するだけでなく、AIエンジンがどのように情報を収集し、どのコンテンツを選んで回答を作成しているのかを詳細に分析することが重要。

AIは「AI向けサブドメイン」を好む

アメリカのNew Generationの共同CEOらは、次のように警告する:

多くのブランドがWebサイトの改修だけでAI対応ができると考えているが、SEOの延長のような表面的な対応では長続きしない

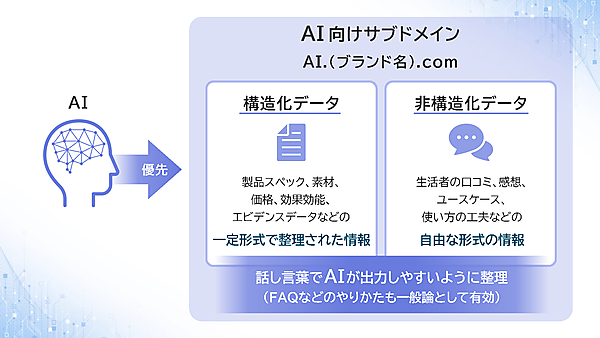

AIに、最高品質のデータを提供することが重要である。そのため企業は、検索アルゴリズムで拾われるコンテンツを作るのではなく、データプロバイダーのようにデータを提供するという考え方に改める必要がある。

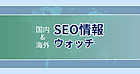

なお、提供すべきデータは大きく次の2種類に分けられる。

- 構造化データ:製品スペック、素材、価格、効果のエビデンスデータなど、一定の形式で整理された情報(例:スペック表)

- 非構造化データ:生活者のクチコミ、感想、ユースケース、使い方の工夫など、自由な形式で記述された情報(例:話し言葉に近い情報)

AIエージェントが最も速く正確に読み取れるようにデータを「構造化データ」という形に整え、さらに「非構造データ」もあると、なおよい。この非構造データは、製品についてより深い情報をAIに理解させるのに役立つ。

さらに彼らは、次のように話す:

AI対応を、今のウェブサイトですべてやろうとしないでください。AI専用のドメインを持つべきです

ChatGPTのような生成AIは整理されていて、すばやく情報が手に入るウェブサイトを好むため、整理されたデータを既存の自社サイトではなく、「AI向けサブドメイン(例:AI.ブランド名.com)」のような独立したドメインに格納することが有効だという。これによりAIからの推奨度が向上する可能性があるのだ。

成功事例だけでなく、失敗談も整理しておく

博報堂DYホールディングス CAIO 森正弥氏は、企業が自社のデータを整備する際に、単に良いデータ、ポジティブなデータだけを集める誘惑に注意すべきだと指摘する。完全自動運転システム「Waymo(ウェイモ)」の事例を挙げ、優秀なドライバーのデータだけでは性能が向上せず、一般のドライバーや不慣れなドライバーの「ダメなデータ」も含めて学習させた結果、自動運転車の性能が飛躍的に向上したという。

これと同様に、企業が自社のデータを整備する際も、成功事例だけでなく、新商品の失敗談や、過去の事業運営における過ちといったネガティブな情報も、きちんと整理し、格納することがAIの育成につながり、ひいては社会のためにもなるとまとめた。