2025年は「AIエージェント元年」と言われている。AIが業務効率化を促進すると予測されているが、この認識はAIの進化のほんの一面に過ぎない――。

本記事は、博報堂のメディア環境研究所が主催したフォーラムで発表された内容をもとに、世界各地で見られるAIの活用方法や、AI時代に企業が行うべきWeb戦略について解説する。

AIは、単なるツールではなくなっている

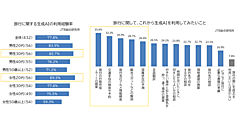

生成AIの利用は急速に普及しており、2025年1月末に実施されたグローバルメディアテック調査によると、東京では5割を超え、ロサンゼルスとロンドンでは7割、そして上海では9割以上の人々が生成AIを利用したことがあるという。

当初、東京ではAIは「勉強・学習」目的での利用が一般的だったが、現在では利用目的が多様化。3割が「対話/暇つぶし/遊び」、2割が「買い物」に利用している。

さらに上海とロサンゼルスでは、「趣味・娯楽」での利用が上位を占め、AIが日常の楽しみの一部になっている実態が見て取れる。また日本の若い世代は、親しみを込めてChatGPTを「チャッピー」と呼ぶとも言われている。

日本で見られるAIの役割

では実際に、どのようにAIを日常生活で利用しているのだろうか。日本のAI生活者インタビュー調査によると、AIは次の3つの役割を担っているという。

情報収集・検索に利用(わからないことを聞く相手):

ダイエット中のカロリー計算や、複数のクチコミサイトの情報をまとめて比較表にしてもらうなど、日々の疑問解消や情報収集にAIが活用されている。これはAIの定番の使い方だろう。問題解決に利用(できないことを相談しながら進める相手):

AIに熱血コーチになってもらい、計画立案や励ましを受け、わずか1か月でネイルサロンを開業した女性の事例が紹介された。また、ChatGPTにそれぞれ異なるキャラクターを設定した「チャットルーム」を作り、生理痛に関する相談や不動産購入、結婚計画まで、まるで主治医やプランナーのようにAIに相談するケースも見られた。感情のはけ口に利用(感情を安心して発散できる存在):

人には言いにくい不満や愚痴、悩みをAIに打ち明けるケースも多く、AIはユーザーを肯定し、心の整理を助ける役割を果たしている。SNSに投稿していた内容をAIに話すようになった利用者もいる。SNSとは違い、AIなら安心して感情を吐き出せることに加え、すぐにレスポンスが返ってきて、自分の感情を肯定してくれることに喜びを感じるという。

つまり、AIは単なるツールの域を超え、生活者の感情領域も支え始めているというわけだ。

上海で見られるAIの役割

上海ではAIが東京よりもさらに日常に溶け込み、生活のパートナーとなっている。「AIと友人になれる/なりたい」と回答する人が56.0%と他の都市よりも高く、将来的にはAIに「友人、恋人、家族、執事」といった“親密な存在”になることを望む声が聞かれた。

では、この10年、生活に関するテクノロジーを先取りしてきた中国では何が起きているのだろうか? 上海のAI生活者にインタビュー調査を行ったところ、日本よりさらに一歩進んだ「精神的・感情的な支え」としてAIを利用する姿が見えてきた。次の4つが、その事例だ。

実際にいる恋人の人格をAIに学習させる

恋人の声をAIに学習させ、彼氏人格を作成。実在する彼氏とはケンカばかりしていたが、AIで作った彼氏人格に不満をぶつけることで心が安定し、現実の関係改善につなげた。亡くなったペットのウサギをAIで再現

ウサギが幸せに暮らしているという設定でAIと会話し、幸せな気分になるという。死後の自分の分身人格を作成

エンディングノートをAIと共に作り、死語は自分の分身人格として生き続けてもらう。AIの分身で、周囲の人の悲しみを癒やしたいという。理想の架空キャラクターとコミュニケーション

複数のキャラクターAIを恋人にして付き合っている。自分の好きな架空人格と日々会話し、楽しむことで毎日を充実させている。

これらの事例から、AIが生活におけるパートナーとして、信頼や愛着の関係を継続的に築く存在になっていることがわかる。

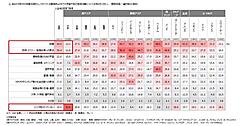

AIと生活者の4つの関係性

こうした利用実態を受け、AIと生活者の関係性を次の4つに分類した。

- 検索AI: 必要な情報を処理し、疑問を解消するのが目的。カロリー計算やクチコミまとめなどが該当する。

- 発散AI: 人に言えないモヤモヤを吐き出し、ストレスを解消するのが目的。不満や愚痴の投げつけなど。

- 相談AI: 困り事を相談し、一緒に問題を解決するのが目的。ネイルサロン開業支援やライフプラン相談など、継続的な現実課題の解決に利用している。生活におけるAIエージェント的使い方とも言えるだろう。

- 愛着AI:人格のあるAIと対話しながら毎日を安定・充実させるのが目的。バーチャルな恋人や亡くなった人の再現、架空のキャラクターとの会話など。

AIが人間の知能を超える「シンギュラリティ」が来ると言われているが、「愛着AI」が台頭してきた今、感情労働※の領域でさえAIが人間を超えはじめている。今後は、情報検索や業務効率化といった「頭の良いAI」だけでなく、人々の感情を支え、時には代替する存在になる「性格の良いAI」が求められるだろう。

この変革を理解する上で、カリフォルニア大学のダナ・ハラウェイ名誉教授が提唱する「コンパニオン・スピーシーズ」という概念が紹介された。これは、人間と非人間(機械やテクノロジー、動物など)の関係を、人間が一方的に支配・利用するツールとしてではなく、お互いに影響を与え合い、新しい社会や関係性を共に創り上げていく存在として捉える見方である。

犬と人間の関係を例に挙げ、人間が犬の快適な暮らしを考え、それに合わせて行動や社会を変化させてきたように、AIも共に生きるパートナーとして捉える視点が重要であると述べられた。

この記事は、前後編の2回に分けてお届けする。後編となる次回は、「AI時代に企業が行うべきWeb戦略」について説明する。