自動車と航空宇宙事業を展開しているSUBARU。設立は1953年だが、前身の中島飛行機創業から数えると100年超の歴史がある。そんな大企業でありながら、5年前の2020年までコーポレートサイト専任の担当者がいなかった。SUBARUではどのようにして、サイト運用の体制づくりをしていったのか。「デジタルマーケターズサミット 2025 Summer」では、SUBARUでコーポレートサイトの運用を担当する広報部オウンドメディアグループの佐藤氏と吉田氏が登壇。これまでの取り組みについて語った。

Webの全体像が把握できない状態だった…

佐藤氏は2020年、コーポレートサイトの運用担当者としてSUBARUに中途入社。「この規模の会社だと、専任担当者が5人ぐらいはいるだろうと思っていた」と明かす。だが、入社すると専任担当者は佐藤氏ただ一人。

それまでは、広報部のメンバーが他の業務と兼任しながら一人で運用していたという。問題はそれだけではなかった。CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)が導入されておらず、他部門のサイト更新もすべて広報部が対応していた。また分析ツール(Google アナリティクス)は入っていたが、使われていなかった。その他にも、Web基盤が統一されておらず、Webサイトの全体像を把握できない状況だったという。

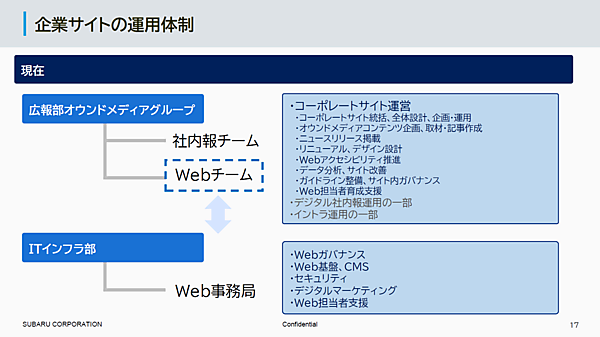

SUBARUには車の情報を掲載している「商品サイト」と、佐藤氏たち広報部が担当している「コーポレートサイト」がある。コーポレートサイトは現在、佐藤氏と吉田氏を含む専任担当3人で運用している。社内外のオウンドメディアを管理するオウンドメディアグループ(2021年立ち上げ)は、社内報チームとWebチームに分かれ、佐藤氏と吉田氏はWebチームに所属している。

Webチームの業務範囲は主にコーポレートサイトの運営だ。サイト全体の設計や戦略立案、各コンテンツの更新作業のほか、アクセス分析やUIの改善、Web制作ガイドライン(以下、ガイドライン)の整備など、従来手をつけられていなかった領域まで幅広く担当している。IRやサステナビリティなど、他部署がCMSを使って更新しているページもあるが、サイト全体の管理は広報部が担っている。運用体制において、Web基盤やガバナンスについてはIT部門と役割分担している。

具体的な役割分担は、以下の図の通り。

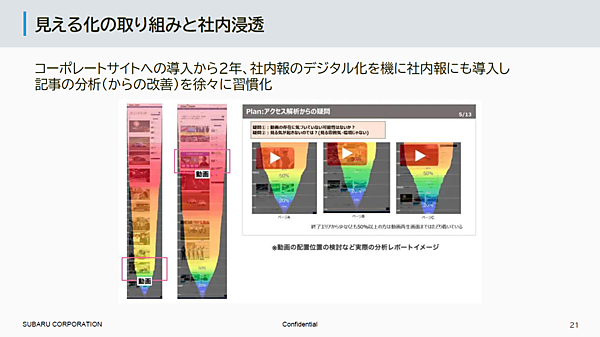

ヒートマップを導入し、データを見る習慣を社内に浸透

社内でWebサイトの重要性を認識してもらうため、佐藤氏が最初に取り組んだのが実態の「見える化」、そのためのヒートマップツールの導入だ。当時の広報部ではアクセス数を確認するといった、データを見る習慣がなかった。そのため、なるべく簡単に使えるものがよいと考えた。また、広報部には専門の分析チームもないため、Web担当者が分析しなければならない。その点で、ヒートマップは簡単に使え、さらに視覚的にわかりやすく、共有しやすいため選んだという。

分析ツールの活用は広報部内にも浸透しつつある。たとえば、社内報チームは、社内報がデジタル化されたのを機にヒートマップツールを導入した。社内報の動画コンテンツの掲載位置によってユーザーの反応や閲覧傾向にどのような差が生じるかを検証し、記事の改善につなげている。このように、他のチームでもデータを活用した改善が習慣化してきたのは大きな変化だと感じているという。

今年7月、ヒートマップツールは全社共通のツールとして、SUBARUの他のサイトでも利用可能になった。先行して活用していた広報部が講師となり、社内向けの勉強会を開催した。

勉強会にはWeb担当者に限らず、さまざまな部署から参加があり、導入対象外のサイトでも活用したいという声が寄せられました。こうした取り組みを通じて、社内全体でWebサイト運営への理解が着実に深まっていることを実感しています(吉田氏)

何のためにデータ分析をする? 3つのデータ活用の目的・意義

Webチームでは、データ分析の活用を進めるため、まず何のためにデータ分析をするのかを整理した。そして、データ活用の目的・意義を次の3つに定めた。

① PDCAを回すため:吉田氏たちがWebサイト運営で重視しているのがデータに基づいた意思決定だ。Webサイトは日々、多くのユーザーが訪れ、さまざまな行動をする。その行動を可視化することで、多くの改善のヒントが得られる。

② 関係者とのコミュニケーションを円滑にするため:難しい話をすると、相手が受け入れにくくなることもある。ヒートマップなど視覚的なツールを活用して、ざっくりとイメージを共有することで誰もが理解できる形で関係者に伝えるようにしている。

③ 成果の見える化のため:少しずつ変化を加えたときにどのくらいの影響が出るのか、前後比較で成果が見える。期待通りの結果が得られないこともあるが、次に生かす材料として前向きに捉えているという。

分析による改善の工夫例①

記事に見出しを付けることで離脱を改善。ポイントは小さく始めること

続いて、具体的なデータ分析による改善事例を紹介する。コーポレートサイトでは、2022年よりSUBARUらしさを体現する社員の仕事への思いや取り組みを紹介する読み物系のコンテンツ「SUBARUびと」を開始した。

開始当初は、社内報のネタを社外に向けて流用するスタイルだったが、徐々に外部向けの記事としてコンテンツを制作するようになった。最近では採用サイトで扱っていた社員紹介のコンテンツを「SUBARUびと」に掲載するなど、他部署のリソースも活用しながら掲載記事を増やしている。「SUBARUびと」もデータ分析で細かい改善を行ってきた。

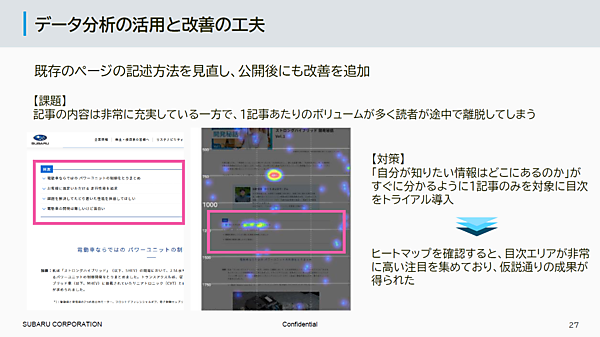

記事が充実してきた一方で、長い記事は読了率が低く、途中で離脱する傾向が見られた。そこで、トライアルとして1つの記事に目次を導入した。結果をヒートマップで確認したところ、目次エリアに高い注目が集まっていることや、少し長い記事でも最後まで読まれていることもわかり、すべての記事に目次を付けるようにしたという。他社のコンテンツでも見出しがあるコンテンツは多いので、「ユーザーにとってやさしい設計に改善できたのでは」と吉田氏は話す。

改善のポイントは、一気にすべての記事を変更しようとしないこと。一気に変更するには時間も工数もかかる。何より効果が未知数なことも多い。

まずは小さな改善から始め、効果が確認できた段階で他の施策にも展開するようにしています。意図した結果が得られなかった場合でも、影響を最小限に抑えられるため、柔軟に試行錯誤できる点が大きな利点です。少しずつ改善することでそれぞれの効果がつかみやすく、工夫を重ねている姿勢も伝わるので、このアプローチは非常に有効だと感じています(吉田氏)

分析による改善の工夫例②

新車発表のタイミングに合わせ、記事を3本同時公開

2025年4月、新型フォレスター発表のニュースリリースに合わせ、「SUBARUびと」の記事を3本同時に公開した。それまで何かと連動して記事を公開することはなかったが、狙いは、サイトへのアクセスが増加するタイミングに合わせて、記事を公開することで「SUBARUびと」のアクセスを増やすことだ。

データ分析から、新車発表時にはサイトのアクセス数が大きく伸びる傾向はわかっていたが、ニュースリリースのみ閲覧して離脱するケースが多く見られたため、ニュースリリースのアクセス数はあまり気にしていなかった。

しかし、せっかく増える流入を他のコンテンツに回遊させるため、ニュースリリースの体裁を見直したり、他のコンテンツに誘導するボタンを付けたりするなどの改善を行った。

このような改善ができたのは、広報部の会議でニュースリリースのアクセス状況を共有し、数字を意識する工夫を続けてきたからだ。その結果、以前と比べて、リリースページの離脱率や直帰率も改善しているという。

日々の小さな改善の積み重ねではありますが、成果を可視化することで、社内の関心を集めるようになった点は大きな変化だと感じています。期待通りの結果が得られないこともありますが、データに基づいて仮説を立て、実行した結果であるため、次の施策に活かす前向きな材料として捉えています。手戻りが少なく済む点も、重要な成果の一つだと考えています(吉田氏)

2025年、総合トップページをリニューアル

アジャイルなリニューアルでサイトを順次更新

2025年8月、SUBARUはコーポレートサイトの総合トップページをリニューアルした。前回のフルリニューアルは、2017年の社名変更のタイミングだった。それ以降、時代に即したリニューアルができていなかったことは課題の一つだった。冒頭で佐藤氏が紹介したとおり、予算や体制面で制約もあったからだ。だが、ようやく会社の顔とも言える総合トップページのリニューアルが実現した。

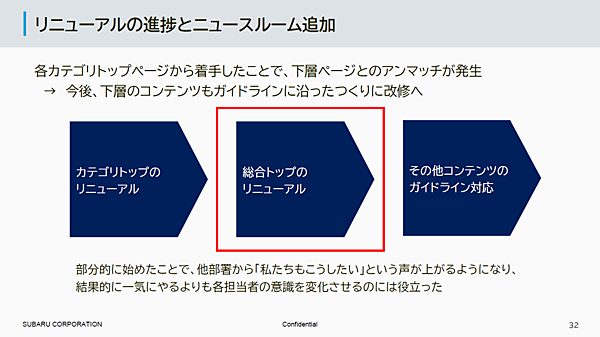

今回のリニューアルで、各カテゴリートップページと総合トップページのリニューアルが完了した。今後、下層ページをガイドラインに沿ったつくりに順次更新予定だ。カテゴリのトップページを変えたことで、他部署からも「下層ページを変えたい」という声が出ているという。全体を一気にやらずに、部分的にリニューアルを始めたことで、各担当者から「こうしたい」という声があがり、担当者の意識が変わりつつあるという。

吉田氏たちは、少しずつリニューアルすることを「アジャイルなリニューアル」と呼んでいる。一般的に言われるフルリニューアルは、費用や工数はもちろん、検討段階から含めると1年以上かかる場合が多い。途中で柔軟な変更ができなかったり、コンペを経て初めて付き合う会社に決まったりすると、意思疎通が難しくなるケースも少なくない。

だが、アジャイルなリニューアルであれば、それぞれの効果を把握しやすくなったり、効果が期待通りではない場合に別の手法を試したりできる。一方で、リニューアル完了までに時間がかかることや完了までの間はデザインが異なるページが混在するなどのデメリットもある。

変化の激しい現代においては、こうした柔軟な進め方も有効な選択肢の一つだと考えています(吉田氏)

「『わからない』をゼロへ」のコンセプトのもと、これからも進化を続ける

続いて、吉田氏はデザインガイドラインの浸透について紹介した。前回、2017年のリニューアル時には、ガイドラインに近いものがあったという。しかし、各部署に運用を任せている間に、サイト全体のデザインの一貫性が崩れている状態になっていた。そこで、昨年からガイドラインの整備と浸透に向けて動き出し、連動して段階的に各カテゴリトップの改修を進めてきたという。

当初の予定では、ガイドラインを作ってからページを改修する想定であった。ただ、サステナビリティページの大規模改修のタイミングが先に予定されていたため、そのデザインと並行してパーツ類をガイドライン化するという進め方に変更し、ガイドライン作りを進めていった。

Webチームができ、5年間でSUBARUのコーポレートサイトは大きく変わった。それは以下の図を見れば明らかだ。

変革で大切なのは、実態を把握し、周知すること。つまり、「見える化」だと佐藤氏は語る。さらに、Webに対する周囲の理解者を増やしつつ、基盤やシステム回りなどは専門性の高い人材や部署に任せること、共通化できるものは共通化すること、やり方を見直し不要なものを手放すこと、委託先の能力をフル活用することも重要だ。変革は一気に進めるのではなく、小さく始めて徐々に広げていくことがポイントだという。

今やコーポレートサイトがあるのは当たり前。だからこそ、あらゆる手段を講じて、Webサイトを訪れる全ての人に、ネガティブな印象を抱かせないことが大事だと思います。「わからない」をゼロへというWebサイトのデザインコンセプトを掲げ、取り組んでいます。まだまだ道半ばなので、これからも進化を続けていきたいです(佐藤氏)