サイト制作のさまざまな工程でAIの活用が加速している。なかでも今回のテーマである「サイト内検索へのAI活用」は、ユーザーの使いやすさを飛躍的に向上させると注目を集め、自治体や企業で導入が進められている。

「Web担当者Forumミーティング 2025 春」では、Web制作とAI活用で豊富な実績を持つアイアクトの西原中也氏が登壇。サイト内検索のデモを交えながら、Web運用における現状の課題と今後のWebサイトのあり方について語った。

「生成AI×サイト内検索」がもたらす、新たなWeb体験

講演冒頭で西原氏は、「生成AI/ChatGPTは、サイト内検索に使うのが正解である」と述べた。

ChatGPTのような生成AIをサイト内検索に活用することで、ユーザーの意図に沿った情報提供が可能になり、Web体験そのものが大きく進化するというのが西原氏の主張だ。

これまで多くの企業が、Googleなど外部検索エンジンでの表示順位に細心の注意を払い、SEO施策に力を入れてきた。しかし一方で、西原氏がこれまで関わったWebサイトリニューアルの現場では、ユーザーが実際にWebサイトへアクセスした後の体験、すなわち「サイト内検索を通じて必要な情報にたどり着けるか」については十分に意識されていないという課題があった。

リニューアル後にサイト内検索を試してみると、検索した言葉に対して、欲しい検索結果が表示されないんです。結局、そこから2~3週間かけて、お客様と一緒にキーワードを一つひとつ登録したこともありました(西原氏)

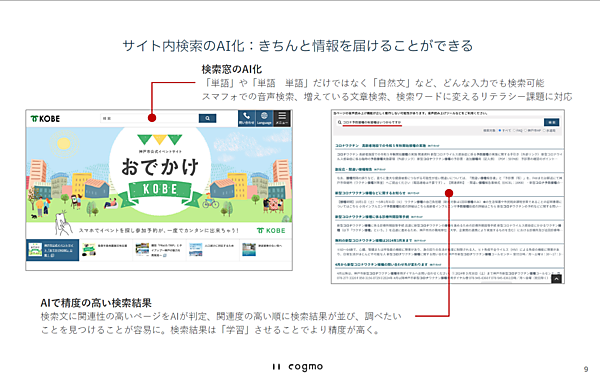

サイト内検索のAI化におけるポイント2つ

サイト内検索のAI化には2つの大きなポイントがある。ひとつは「検索窓のAI化」である。従来の検索機能は、「単語 単語」といったキーワード入力に依存しており、ユーザーが意図した言葉で検索しても、その語句がページ内に存在しなければ検索にヒットしない。

たとえば「PAG-13000」という製品名を「PAG13000」と入力する。 Google検索ではどちらの単語でも同じ製品の検索結果が得られるが、サイト内検索ではハイフンがないことで製品名と認識されず、「PAG13000」の検索結果がゼロ件となる場合がある。「サービスの事例」と「サービス事例」の場合も、助詞「の」の有無で別のものだと認識されてしまう。

ユーザーにとって、「単語 単語」という適切な検索ワードを考えるのは決して簡単なことではない。特に、「〇〇したい」「△△を知りたい」といった困りごとや要望は、即座に適切な検索ワードに変換するのが難しい。ユーザーが希望通りのページにたどり着きたくても、入力したキーワード次第では目的の情報にたどり着けないことが多い。AI検索なら、「〇〇したい」「△△を知りたい」といった自然な言葉をそのまま検索窓に入力するだけで、適切な情報が表示される。ユーザーは専門的な語彙や構造を意識することなく、より直感的に検索を活用できる。

もうひとつのポイントは、「検索結果の並び順」である。従来のCMSや商用のサイト内検索ツールでは、キーワードのヒット件数の多い順にページが並びがちである。AI検索では、入力された問いに対する関連度の高さを基準に並べ替える。そのため、ユーザーが求める情報がより上位に表示される。

この関連度に応じた並び替えにより、ユーザーは何度も検索し直したり、関係のない情報に振り回されたりすることなく、スムーズに目的の情報へアクセスすることができ、快適な検索体験が実現する。

AI検索では運用負担を大幅に軽減できる

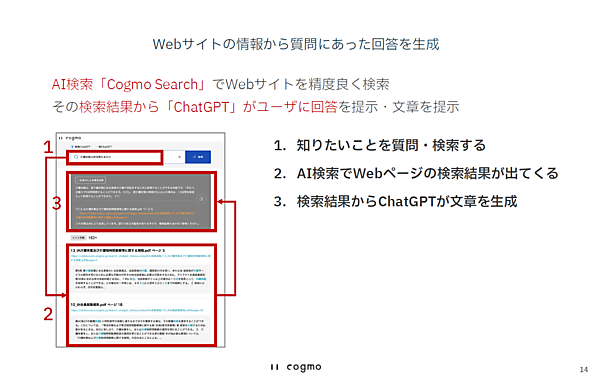

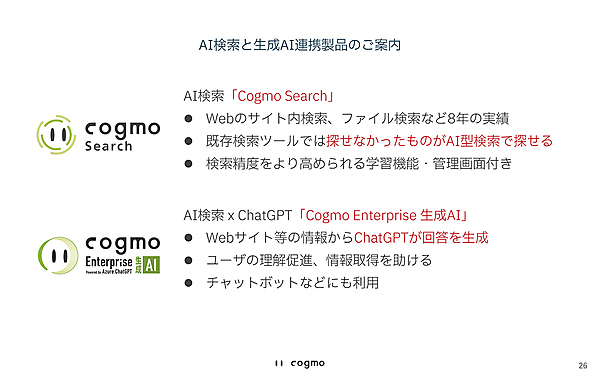

WebサイトにAI検索を導入するとなると、「運用の手間が増えるのではないか」と懸念する声もある。しかし、アイアクトが提供するAI検索サービス「Cogmo Search(コグモ・サーチ)」では、運用の負担を大幅に軽減する仕組みが整えられている。

従来のサイト内検索では、検索にヒットさせるために、サジェストや類義語の登録、検索用のメタタグの記述など、多くの作業が必要だった。Cogmo Searchでは、専用の管理画面から検索結果の並び順を自由にカスタマイズできる。任意の検索文に対して、上位に表示させたいページは「関連あり」ボタンを、表示させたくないページは「関連なし」ボタンを押して設定。わずか5~10分でAIがその意図を学習し、検索結果に反映してくれる。

この仕組みにより、キーワード登録に費やしていた膨大な時間と労力が省かれ、少ない手順で高精度な検索体験の提供が可能になる。最近では、グローバルメニューを経由した回遊よりも、ユーザー自身がサイト内検索で目的のページにたどり着くケースが増えており、検索の精度向上はサイト全体の導線改善にもつながる。

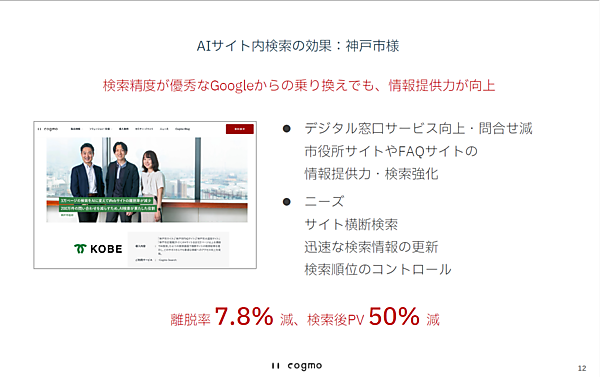

AI検索の実例:神戸市

AI検索の実例として、神戸市のホームページを見てみよう。

空き家の処分方法について市の対応を調べたい場合、従来のサイト内検索では「空き家(スペース)手放す(スペース)処理」といった具合に、キーワードを正確に区切って入力しなければ、適切な検索結果が得られないことが多かった。

だが、AI検索を取り入れた現在の検索では、「空き家を手放したいけれど、どうしたらいい?」と聞きたいことを文章で入力すると、文脈を理解した検索結果が表示される。

こうしたAI検索の活用により神戸市のサイトの離脱率は7.8%減少。一方で、検索後のページビュー(PV)は50%減少した。これはユーザーが不要な寄り道をせず、必要な情報に一発でたどり着けるようになった証拠といえる。AI検索の精度が上がれば上がるほど、ユーザーは不要なページを閲覧することがなくなり、PV数はむしろ減っていく。

AI検索の活用は、自治体のWebサイトにとどまらず、企業の業務マニュアルや取扱説明書といったPDFファイルの検索にも変化をもたらしている。

西原氏によれば、たとえば、運転業務に関するマニュアルで「次の運転までに必要な休憩時間」と検索すれば、ファイルの中の該当ページが自動的に特定され検索結果に表示される。検索結果のURLをクリックすると、従来のようにPDFファイルの表紙が開くのではなく、該当のページをダイレクトに開くことができる。あるいは、家電の取扱説明書PDFで「乾燥時間が長すぎる」とユーザーが検索すれば、解決方法の候補となるページが検索結果として瞬時に表示される。

膨大な情報の中から目的の内容に素早くアクセスできることで、ユーザーは迷うことなく、スムーズに情報を得られるようになる。

ユーザーの問いに「合わせて答える」 生成AIが実現する柔軟な情報提供

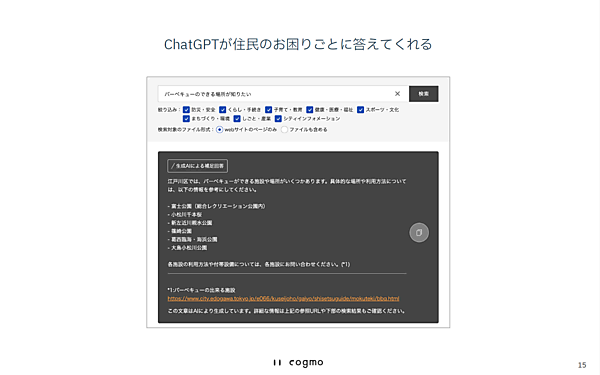

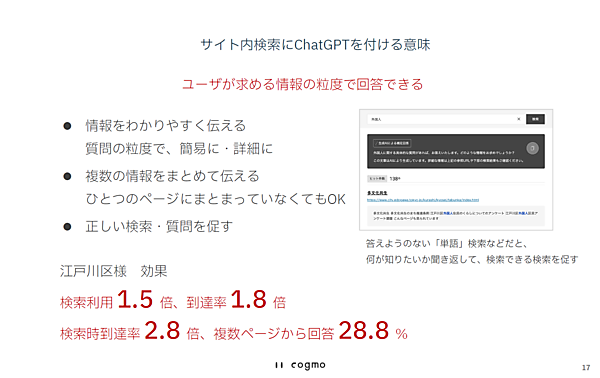

また、AI活用の先進的な取り組みとして注目されているのが、東京都江戸川区のWebサイトだ。

同区では2024年、自治体として初めて、区公式ホームページにChatGPTと連携したサイト内検索(「Cogmo Enterprise 生成AI」)を導入した。ユーザーの質問に対して、生成AIが検索結果に基づいた簡潔な文章で答える仕組みを構築している。

ホームページの検索窓に「バーベキューのできる場所を知りたい」とユーザーが入力すると、AI検索により関連度の高いページが抽出され、その内容をもとに生成AIが要約した文章が提示される。検索された言葉に対して単にページを並べるのではなく、情報の要点を取り出し、答えとして返すのが特徴だ。

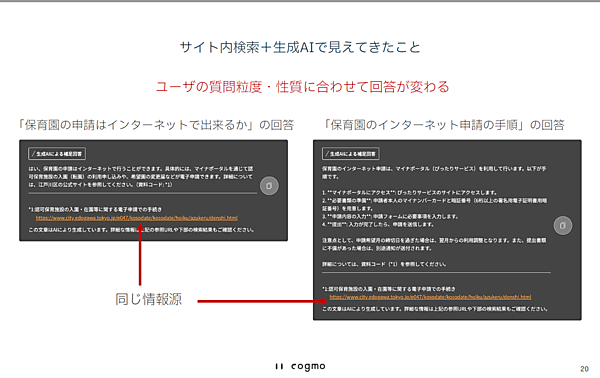

また、ユーザーの質問の内容や前提知識に応じて、異なるかたちの回答を返すという新しい検索体験も実現している。

たとえば、「保育園の申請はインターネットでできるか?」と検索した場合、生成AIは概要的な回答として「インターネットでの申請は可能です」と簡潔に要約された情報を提示する。

一方で、すでに申請可能であることを知っているユーザーが「保育園のインターネット申請の手順」と検索すると、今度は同じ情報源をもとに「1→2→3→4」とステップ形式で手続きの流れを整理した回答が表示される。これは、同じページの情報を使っていても、生成AIが質問の粒度に応じて最適なかたちで回答を生成しているためである。

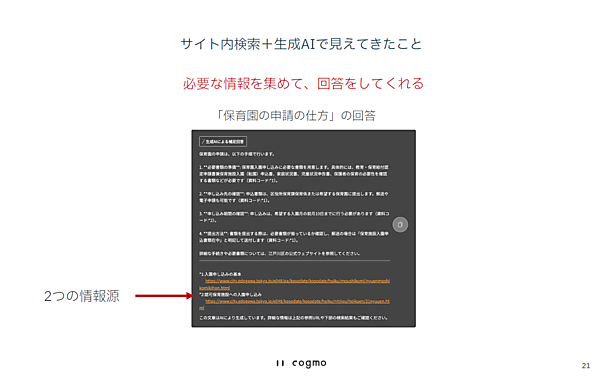

さらに、必要に応じて複数ページの内容を横断的に参照し、情報の抜けや偏りのない回答を構成できる点も特徴的だ。

「保育園の申請方法」と検索すれば、制度概要のページと、具体的な提出手順が書かれた別のページの情報を統合して要約した回答が表示される。ユーザーは複数ページを行き来する必要がなく、一度の検索で知りたいことに直結した答えを得られる。

このように、生成AIは、あらかじめ用意されたFAQのような一問一答ではなく、ユーザーの意図に応じて情報の「形」と「中身」の両方を動的に変えて提供できる。

サイト内検索のリニューアル後、江戸川区では検索利用数が1.5倍に増加。検索から目的ページへの到達率が2.8倍に向上したという。生成される回答の約3割が複数ページの情報を横断して構成されている点も興味深い。従来のように複数ページを読み比べる必要がなくなり、ユーザーは一度の検索で目的の情報に到達できていることがわかる。

ページ設計は「統合」から「動的再構成」へ

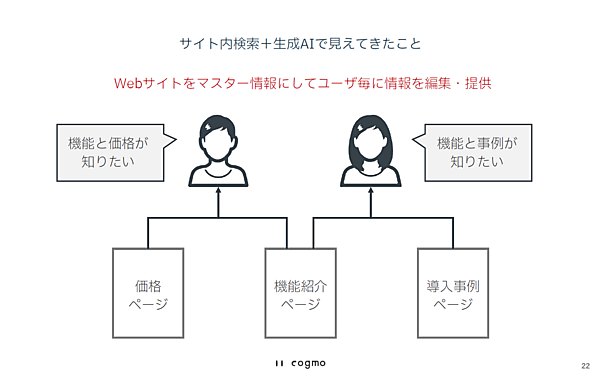

「これまでの情報提供の考え方が、生成AIとAI検索によって見直され始めている」と西原氏は言う。

従来、Web担当者は、ユーザーのペルソナやアクセス解析の結果をもとに、「製品の機能紹介と価格はセットで見せた方がいいのか、それとも分けた方がよいのか」といったページ設計に頭を悩ませてきた。異なるページの情報を組み合わせる必要があると判断すれば、新たに統合ページを作成するなど、情報構造の最適化に多くの時間と労力を費やしてきた。

そうした手法に対して、検索精度の高いAIと生成AIを組み合わせると、マスター情報として存在するWebページ群から、ユーザーの問いに応じてリアルタイムで必要な情報を抽出・編集して提示できる。結果として、CMS側で属性別にパーツを用意し、シナリオごとに出し分けるようなパーソナライズ設計は、極端に言えば不要となる。

実際、パートナー企業からは「情報構造の整理のためのリニューアルは、もはや必要ないかもしれない」という声も聞かれはじめた。もちろん、周年記念やブランド刷新のようなWebサイトのリニューアルは今後も続くが、構造整理を目的とした作業は、生成AIが担うようになっていくだろう。

サイト内検索の進化が、Webの役割そのものを変える

講演の締めくくりに西原氏は、「AI検索と生成AIの導入は、Webのあり方そのものを見直すきっかけになる」と強調した。

AI検索だけでも従来の検索機能とは比べものにならないほど利便性が高まり、ユーザーが自分の言葉で情報を探し、的確な答えにたどり着けるようになる。そこに生成AIを加えることで、質問の内容や粒度に応じた、パーソナライズされた回答がリアルタイムで生成される。

情報の提供方法が「ページを読ませる」から「質問に答える」へとシフトしつつある今、Webの構造設計やコンテンツの意味も再定義されつつある。

アイアクトが提供する「Cogmo Search」および生成AIを連携した「Cogmo Enterprise 生成AI」は、こうした変化を実現可能にするソリューションだ。既存のサイトにJavaScriptのタグを設置するだけで導入でき、学習期間も2週間~1.5ヶ月と短く、導入を検討しやすい。

小さなチャレンジで構わないので、さまざまなWebサイトを訪れ、実際に試して、検索体験がどう変化しているか実感してほしい。生成AIとAI検索は単なる検索改善にとどまらず、Webの存在意義や役割そのものを見直す契機となりえます(西原氏)