ユーザーは“来訪前後”に「何を検索していたのか?」 ガリバー流 顧客理解のためのマーケティング術

従来の“検索キーワード”ではなく、サイト訪問や購買、店舗訪問などユーザーの“行動”を起点とした検索行動を調査すると、デジタルマーケティングはどう変わるのか。

2025年9月29日 7:00

LINEヤフーが提供するデスクリサーチツール「DS.INSIGHT」に、新機能「セグメント連携機能」が登場し、サイト訪問や購買、店舗訪問などユーザーの行動を起点として、その“前後”でユーザーがどういった検索を行っているかや人物像が可視化できるようになった。

同機能を先行導入した中古車販売ブランド「ガリバー」における活用方法と成果について、同社のデジタルマーケティングを担当するIDOMの村田 創氏と、カスタマーサクセスとしてIDOMの支援を行うLINEヤフーの待場 由羽氏に聞いてみた。

中古車市場の現状とWebマーケティングの重要性

――まずは村田さんの自己紹介から簡単にお願いします。また、ガリバーの事業についてもご紹介ください。

村田 創氏(以下、村田) 私は、新卒から新車営業に携わり、長らく足で歩き回る日々を過ごしてきました。その後、IDOMに入社して15年間、ガリバーのWeb担当者として広告以外のメディアにおける集客・送客に携わっています。長らくGoogleさんのアルゴリズムと格闘してきましたが、近年はAIと関税の荒波にもまれる日々です(笑)。

ガリバーは中古車の販売・買取をメイン事業としており、全国約460の店舗で年間約15万台を販売しています。中古車市場は、大手3社を合わせても業界全体の20%未満にすぎず、小規模な会社が多数存在する“ロングテール”市場です。近年は「ネットでしっかり情報収集した後に、リアル店舗に来訪する」お客様が増え、いっそうWebマーケティングの重要性が高まっていることを実感しています。

約5600万人(※)の行動ビッグデータを活用できるリサーチツール

――DS.INSIGHTはどのようなサービスですか。概要を簡単に教えてください。

待場 由羽氏(以下、待場) シンプルに言えば、LINEヤフーが保有する行動ビッグデータを分析し、消費者の行動や興味関心を多角的に分析できるデスクリサーチツールです。主な機能は下記の5つに分けられます。

- 検索データに基づいてユーザーの興味関心・ニーズを把握する「Basic」

- 興味関心の変化や潜在ニーズなどを探る「Journey」

- 注目トピックやこれから流行りそうなものを見つけることができる「Trend」

- 位置情報に基づいてエリア内の人流分析を行う「Place」

- ターゲット層の人物像・ライフスタイルを可視化する「Persona」

さらに、新たに2025年7月から、行動を起点としてユーザーの検索行動を可視化できる「セグメント連携機能」が追加されました。

――他社にも類するリサーチツールはあると思うのですが、DS.INSIGHTの強みは?

待場 まずはデータの母数です。Yahoo! JAPANを利用している月間のログインユーザーID数は約5600万人(※)となっています。

また、特定の検索キーワードの前後に何を調べたのかを可視化できる「Journey」も、Yahoo! JAPAN IDに紐づいているからこそ調べられるサービスですし、「Yahoo!マップ」「Yahoo!天気・災害」「Yahoo!乗換案内」といった位置情報を活用するサービスによってエリア内の人流分析を行う「Place」なども使えるのが大きな特徴です。

(※)2023年12月末時点

DS.INSIGHTで“共通言語”を築く

――ガリバーがDS.INSIGHTを導入してどれくらいになりますか? どのような狙いで導入されたのでしょうか?

村田 当社がDS.INSIGHTを導入したのは3年半前です。それまではずっとSEOを頑張るために「Google Search Console」や「Google アナリティクス」ばかり使っていました。

DS.INSIGHTを使おうと思った理由は、マーケティングメンバーの体験値を高めるためでした。サイト運営には数多くのメンバーが関わっていますが、車の購入体験がほとんどない人もいます。私自身はこれまでに30回ほど車の購入経験がありますが(笑)、一般的には車の購入・売却は一生で数回しか体験しないものです。購入頻度が低く、しかも高額商品なので、ユーザーがどのように情報を調べるのかをイメージできないわけです。

そこで、DS.INSIGHTで分析できる結果をもとに仮説検証を繰り返し、ユーザー理解を深めたいと考えました。

実際に使ってみると、「ユーザーさんが車を購入するときには、こんな情報をこう調べて、こういう流れで意思決定しているんだな」というのがかなりはっきりと見えてきます。私自身も納得できますし、さらに言えば、あらゆる関係者と、“共通言語”で話ができるようになったのが一番ありがたい成果でした。

――“共通言語”とは?

村田 ガリバーのWebサイトは、リアル店舗へのリード獲得を主目的としています。そのため、サイト流入と売上の関係がわかりにくい。そこで、早くからWeb流入と実商売のデータをつなげて収益性を分析するなど、Webを利用したビジネスの“見える化”を進めてきました。その結果、1流入あたりの収益性が把握できるようになり、効果のある施策に狙いを定めて繰り返し実施するなど、オンライン上では効率的なマーケティングの勝ち筋が見えつつありました。

その過程における“見える化”の一部として、リアルを含めたカスタマージャーニーやペルソナなども作成していたものの、実際には使われなかったり、担当者が変わるたびに変わったりすることも多く、作成に時間がかかる割には役立てることができずにいました。

さらに、ビジネスの進展や関係者が増え、チーム内の役割が細分化する中で、さまざまなツールが導入され、部分最適化ばかりが進んで、全体の利益につながる大きな施策を見い出しにくいというジレンマも生じていました。

そうした中で、非属人的に全体的なお客様の行動やインサイトを捉えられるDS.INSIGHTは、関係者の共通認識を醸成する上で重要なツールとなりました。「とにかくみんなDS.INSIGHTを見て、ユーザーのカスタマージャーニーやペルソナ、インサイトを把握しよう」というように、あらゆる関係者との共通認識を醸成できるようになったのです。

マーケティングの個別のポイントではなく、上流工程で使いたいツールだと思います。

サイト訪問直前や滞在中だけでなく“前後”を把握

――DS.INSIGHTの他にも、先ほど名前の挙がったGoogle Search ConsoleやGoogle Analytics 4(GA4)などさまざまな分析ツールがありますが、どのように使い分けているのでしょうか。

村田 Google Search Consoleは、検索キーワードやCTR(クリック率)など、ユーザーが自社サイトに来訪する“直前”を把握するためのツールとしてWeb担当者の基本装備と言えるでしょう。データをBigQueryに取り込んで、流入キーワードや流入ページを見るのに使っています。

次に、Google Analytics 4(GA4)はサイトに“滞在中”のユーザーの行動を把握するためのツールだと認識しています。お客様がどのようにコンテンツを利用し消費したか、私たちがサイト内でどのように接客したかの理解が目的です。

これらに対して、DS.INSIGHTはサイト流入の“前後”を知るために活用しています。たとえば、「どうして当社サービスに接触しようと考えたのか」「サービス利用後にどのように考えが変わったか」など、行動の前後が見えてくることで、マーケティング施策などのシナリオが推定・企画しやすくなります。

さらに、2025年1月より「セグメント連携機能」も先行利用しています。

検索キーワードの変化や年代・男女別の変化まで時系列で把握

――IDOMでは、DS.INSIGHTをどのように活用しているのでしょうか。

村田 たとえば、お客様が車の購入を検討開始する段階について、ガリバーのWebサイトへの来訪を起点とした、前後半年間の検索キーワードの分析を定点で行っています。

実は、Webの検索キーワードは水物です。半年も経てば、検索意図や単語の使われ方が変わってきます。そういった変化もリアルタイムで捉えることができるんです。

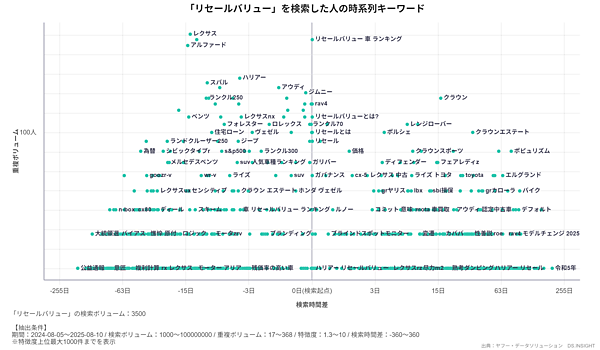

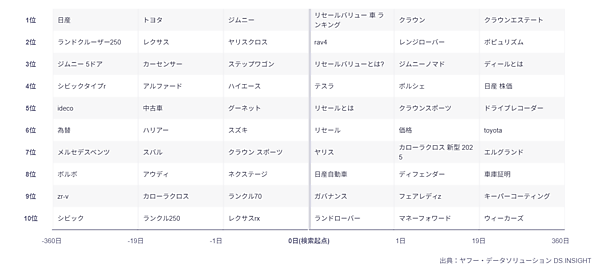

たとえば、近年で言えば、車の価格を調べる際に、同時に、購入した車が数年後にいくらで売れるかという残価を表す「リセールバリュー」で検索する人が増えています。そこで、この「リセールバリュー」で検索した日を起点に、その前後でどんなキーワードが検索されているかを調べてみると、ユーザーの情報収集の流れが見えてきます。

数年前は「リセール+ランキング」のような検索が多かったのですが、用語が一般化したためか最近は、「リセール+車種名」のような具体的な組み合わせが増えました。「今買ったものが、後にどのくらいで売れるか」を検討するという行動様式が中古車購入にも影響してきているのかもしれません。こうしたインサイトを時系列キーワードの機能から把握できます。

――検索キーワードはそんなに短期間に変化するんですね。年代や性別でも大きく変わりそうですね。

村田 おっしゃる通り、さまざまな傾向が見えておもしろいですよ。たとえば、株価や投資に興味がある30~40代の男性は、検討段階で好んで「リセールバリュー」を使っていることから、車の購入も一種の投資と捉えて、値下がりしない車種を選びたいと考えている傾向がわかります。

車という高価格・低購入頻度の“高関与商材”ゆえに体験によるリテラシーが現れるのだと思います。

また、時系列で言えば、「中古車+地域名」で検索していた人が、次第に「在庫+商品名」など、より詳細なキーワードに移っていく傾向があります。ユーザーの検討フェーズで検索キーワードが変わっていくのは容易に想像できると思いますが、それが具体的に可視化できるのは大きな価値があります。

さらに遡れば、たとえば、ユーザーは突然中古車が欲しくなるわけではなく、一つのトリガーとして、半年後に車検が迫っているというイベントがあり、はじめは新車が買えると思って調べ、予算オーバーだから中古車でもいいかもと考え直し――というストーリーがあるわけです。ですから、当社のサイトへの来訪が増えるのが購入直前の2ヶ月前からだとしても、その前からアプローチできることはないか、提供できるコンテンツはないかと考えることが大切なのだと思います。

ユーザーの行動を起点として“前後”の行動や人物像を把握

――IDOMでは、2025年7月から新たに追加された「セグメント連携機能」をもう活用されているんですね。まずはどのような機能なのか、概要を教えてください。

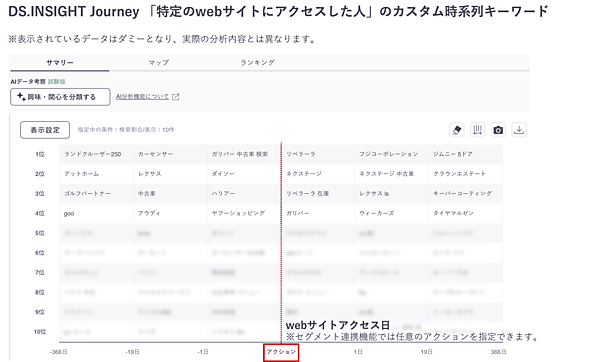

待場 セグメント連携機能は、検索ワードではなく、ユーザーの行動を起点として、その”前後”の行動や人物像を把握できる機能です。

具体的には、下記のような“特定の行動”を取ったユーザーセグメントについて、1日単位で前後の検索行動を可視化できます。指定できるのは行動の前後365日です。

- 自社のYahoo!広告または、LINE広告に接触したユーザー

- Yahoo!ショッピングで特定の購買をしたユーザー

- Yahoo!検索で特定のキーワードを検索したユーザー

- Yahoo!検索から特定のWebサイトへのアクセスをしたユーザー(自社サイト以外でも)

- 自社のLINE公式アカウントを友だち追加したユーザー

- 特定の場所や施設に訪問したユーザー

- 特定の手段で移動したユーザー

Web上の行動だけでなくリアルの場所、つまり、駅や路線などのエリア、またはスーパーやドラッグストア店舗など、設定した場所への訪問も“特定の行動”とみなし、オンラインはもとよりオフラインの行動まで横断的に可視化できるのが大きな特徴です。LINEとYahoo! JAPANの運営する多様なサービスのデータ統合によるシナジーを最大限に活かした機能といえるでしょう。

――セグメント連携機能の開発のきっかけは?

待場 セグメント連携機能をリリースするまでは、DS.INSIGHT利用者が自分で「調査するキーワード」を考えて、「それと一緒に検索されているもの」「その検索前後に調べているもの」などの調査・分析を行っていました。しかし、自分で起点となるキーワードを考えなくてはならないため、「どんなキーワードを入れればよいかわからない」というお声をもいただいておりました。

そこで新たに、購買や広告接触、エリア来訪などの実際の行動データを起点に、前後の検索・行動が分析できる機能として追加されました。

自社だけでなく、ベンチマークしたいWebサイトへの訪問や商品の購入、リアルな場所への来訪のきっかけなども知ることができるため、施策検討・立案の一助となると考えています。

購入決定前や購入後などあらゆるフェーズで分析

――IDOMでは、どのような「行動」を起点として分析を行っていますか? 具体的に教えてください。

村田 サービスの利用決定段階における「在庫検索」は重要な起点です。特に「購入決定」に関わるフェーズであれば、なおさらです。

たとえばその段階で、ガリバーのサイトと、競合他社のサイトを訪問する際のキーワードが異なる場合、検索の前段階でユーザーに提示されている情報が異なっていると考えられます。このような状況では、単純なSEOや検索順位の話ではなく、キーワードの設計や表示タイミングなど「どのような戦い方をしているか」が問われてきます。だからこそ、キーワードの前後関係を丁寧に分析し、競合との違いを把握することが戦略的な判断に直結するのです。

実は、「購入決定後」も重要な起点です。Web来訪のデータからユーザーが特定のキーワードを検索したタイミングを「車の購入を決めた」とみなし、その後の検索行動をセグメント連携機能で調べると、3日後には「車庫証明」、7日後には「保険」、15日後には「タイヤ」について検索していることがわかりました。それらのニーズに対してできる施策を講じることで、ロイヤルティを高め、長期的な関係を深めることができます。

逆に、購入後に仮にネガティブな反応があれば、サービスに足りていない部分があると想像できます。Webサイトでのコンテンツの拡充だけに留まらず、カスタマーセンターや営業と連携してリアルな対応を行うなど、アフターフォロー施策を考えることもできます。実際、ある分析から、母数は小さくともお客様が気にされていることに気づき、スピーディに改善施策を実施できた事例もあります。

競合分析にも使える?

――競合分析にも使えそうですね。

村田 確かに、業界に存在する機能やサービスを自社サービスに導入するかどうかの判断にも使えるでしょうね。たとえば、他社のある機能を持つページに流入したユーザーが、実際に前後でどんな行動を取っていたのか、その機能がユーザー体験にどう影響しているのかを調べれば、その機能が自社のサービスにも必要かどうかの判断材料になります。

私たちが目指すのは“自分たちのユーザーにとって最適な体験”を提供することです。サービス運用にあたっては、つい安易に機能やサービスを追加しようとしがちですが、機能の必要性についてもデータと照らし合わせながら意味のある判断をしていくべきです。

どんな時も、「自社のサービスの本懐」をぶらすことなく主体的に考えることが大事だと感じています。カスタマージャーニーのどこでどう接するか、ロストしたユーザーをどう取り戻すかという視点で施策の優先度を決めています。

セグメント連携機能でWebマーケティングが変わる

――セグメント連携機能、さまざまなマーケティング施策に使えそうですね。

村田 本当に便利な機能です。リアル店舗への来店前後の行動や、自社サイトではないベンチマークサイトへの訪問前後の行動なども可視化できるようになり、オンラインとオフラインの挙動がシームレスに把握できるようになったことで、前述したWeb担当者だけでなく、営業やカスタマーセンターなどの業務部門や経営層ともお客様についての共通認識が得られやすくなってきました。

店頭や電話、オンラインでのお客様インタビューの結果とも照らし合わせて、答え合わせにも活用しています。

何よりも、ユーザーの変化が現れるのが早いので、もはやコストと時間のかかるCDP(Customer Data Platform)は不要だと考えるようになってきました。属人的なカスタマージャーニーも作らず、DS.INSIGHTで「現在のお客様の実際を知ってそこから考えよう」という方向に変わってきています。

――セグメント連携機能によって、Webマーケティングの考え方が変わってきますね。

村田 今は変化が激しい時代であることは明らかです。本格的にDXに取り組むために重要なのが「顧客理解」ですが、感覚だけではもう通用しません。

検索の傾向も、言葉の使われ方も意図も、半年もすればガラッと変わってしまいます。だからこそ、セグメント連携機能で定点でユーザーの動きを追いかけることが必要だと考えています。それができなければ、今の消費者の本音や行動を見誤ってしまうでしょう。

従来はサイト構造や導線に基づいて「このキーワードで来るはず」「売上はこれくらい」と予測できましたが、競合施策や市場変化により従来のロジックだけでは説明できなくなっています。たとえば、サイトへの流入が減った時に、「キーワードの検索順位が低下したのか」それとも「ユーザーの検索順序が変わったのか」、この違いは非常に重要です。セグメント連携機能を活用した時系列分析によって、それを見極め、次の施策を考えていかなければなりません。

――セグメント連携機能の成果として挙げられる数字はありますか?

村田 そうですね……。はっきりとは言えないのですが、今年度の成長目標指標のうち、2割強ほどは、セグメント連携機能から得た気づきや可視化を土台として方針設計をした施策によるものといったところです。

それだけでなく、社外に協力を仰いでいた分析・提案を自分たちでできるようになり、時間やコストを圧縮して施策にリソースをまわせるようになったことも大きな収穫だと思います。

今後チャレンジしたいのは「LINE連携」施策

――今後、DS.INSIGHTで新たにチャレンジしたい施策は?

村田 LINEと連携した施策ですね。セグメント連携機能で、サービス利用前後のインサイトが取れ、求められるものが見えてきたところで、次のステップとして「前後の期間においても、つながり続けること」を考えています。その一つの手法として、LINE公式アカウントでの情報提供をはじめました。

たとえば、現在乗っている車の値段や税金、ローンなどの情報ニーズに対してどのようなことができるのか。既存のコンテンツも活かしながら、役に立つ情報提供を行っていきたいですね。

待場 DS.INSIGHTのセグメント連携機能で、自社のLINE公式アカウントを「友だち追加」したユーザーの前後の検索行動や人物像を把握できます。従来の管理画面上で確認できたユーザーのアクション項目に加え、さらに深いインサイトを得ることが可能になります。たとえば、キャンペーン効果測定のほか、メッセージ配信の改善やメニューUIの最適化などの改善も活用いただけます。

また、私からは、LINE広告・Yahoo!広告との連携もおすすめしたいです。「セグメント連携機能」では、広告接触ユーザーの前後の検索キーワードや行動傾向を把握し、広告に使用するキーワードやクリエイティブの改善に役立てることができます。

さらに、購買データを組み合わせることで、たとえば「自社商品を購入したユーザー」と「自社商品に類似した商品を購入したユーザー」を比較し、それぞれの違いや特徴を分析もできます。分析結果は、マーケティングキャンペーンの施策立案やターゲティング精度の向上に活用できます。

車のような耐久消費財はもちろん、食品や化粧品などでも、セグメント連携機能を活用することで、これまで気づかなかったユーザーの行動やインサイトが見えてくる可能性があると思います。従来に比べ、調査コストを抑えられるのも魅力だと思います。

村田 ガリバーには「まちのクルマ屋になる」というミッションがあります。「まちの人たちの暮らしに寄り添う存在になろう」という想いが込められており、イベントや相談など気軽に行ける場所になってもいいと思っています。

検索はお客様の「期待の現れ」。どのタイミングで、どこで情報に触れているかを明らかにすることで、私たちがどう認知され、どんな期待を持たれているのかをDS.INSIGHTで可視化し、前向きな改善や提案につなげていきたいですね。

お客様・ユーザーに興味を持ち続ける

――最後に、DS.INSIGHTの活用について、読者へのメッセージを。

村田 AIや為替、インフレなどに波風を立てられている昨今ですが(笑)、DS.INSIGHTでインサイトを“見える化”することで、混乱した状況を楽しんでしまいましょう! そのカギは「お客様・ユーザーに興味を持ち続けること」にあります。商品やWebサイトを通じてお客様とやり取りするのが、Web担当者の専門領域ですからね。

孔子の言葉として、「これを知る者はこれを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず」(何かを極めるには、ただ知るだけでなく、それを心から好きになり、最終的に楽しむことが一番の近道である)をすべてのWeb担当者にお送りしたいと思います。

待場 私たちも、IDOMさまをはじめ、企業のWeb担当者の皆さまをご支援できるよう、ご利用いただいているお客様のご要望を伺いながらサービスの改善に努めていきたいと思います。

自社が保有するデータだけでなく、購買履歴や検索行動、Webページへのアクセスなど、行動起点のデータを多角的に活用することで、消費者理解はより深まります。それによって、施策の評価や次の一手につながる新たな気づきが得られるはずです。

価格も「エントリープラン」は2万円からと非常に競争力のある設定になっており、企業さま向けには「セグメント連携機能」が使える100ライセンス10万円からのプランを推奨しています。現在、無料トライアルもご用意していますので、ぜひこの機会にお試しいただき、データ活用の可能性を体感してみてください。

――ありがとうございました!

「DS.INSIGHT」は、LINEヤフーのビッグデータを活用した、セルフ運用型のデスクリサーチツールだ。Yahoo! JAPANを利用している約5,600万人(2023年12月末時点)の月間ログインユーザーIDのデータを元に、消費者の行動や興味関心を多角的に分析できる。

また、新たに2025年7月から、「行動」を起点としてユーザーの検索行動や人物像を可視化できる「セグメント連携機能」が追加され、従来の検索キーワードだけでなく、広告接触や購買、来店といった実際の行動を起点としてユーザー心理や行動パターンを深く掘り下げられるようになり、より多角的な分析が可能になった。

- より精度の高いユーザー分析を行いたい

- 顧客の隠れたニーズや行動パターンをもっと見つけたい

- ユーザーの行動を起点に、前後の検索行動を可視化したい

- 日々移り変わる検索行動の変化をいち早く捉えたい

- ユーザーのインサイトやペルソナの解像度を上げたい

- 市場や競合調査をもっと効率的に行いたい

- マーケティングに関わる人間の“共通認識”を醸成したい

こうしたWeb担当者は、「DS.INSIGHT」を検討してみてはいかがだろうか。7日間の無料トライアルも提供している。

(※)「DS.INSIGHT」にて分析・可視化されたデータはすべて統計化されており、個人を識別可能なデータは含まれません。