生成AIを活用した発話分析ソリューション「toitta(トイッタ)」を新規事業として立ち上げた、株式会社はてなの米山弘恭さん。

営業としてキャリアをスタートした米山さんが、どのようにして事業責任者へと歩みを進め、人間中心設計(HCD)の知識をサービス開発に活かしていったのか。その道のりと実践事例を伺いました。

営業として入社、志願してプロダクトマネジメントへ

株式会社はてなで複数の事業やプロダクトを抱えるコンテンツ本部で、副本部長を務めている米山さん。2017年に入社した当時は広告営業を担当していました。

営業として顧客と直接向き合う中で、プロダクトを「もっとこうしたらいいのに」と思う場面が増えていったといいます。

サービスを作っている会社に入ったからには、いずれはプロダクトづくりに携わりたいという気持ちはありましたが、入社当時は距離が遠くて、身近なものではありませんでした。

ただ顧客の声を伝えても、プロダクトに十分に反映されないことが多く、歯がゆさをずっと感じていました。そこで上司に掛け合って、プロダクトマネジメントに挑戦させてもらう機会を得ました(米山さん、以下同)

20年以上続く長寿サービスである「はてなブックマーク」に2020年頃から関わり始め、2022年にはプロダクトマネージャーとして本格的に従事するようになりました。

データだけでは越えられなかった壁

プロダクトマネジメントに関わりだした米山さんは、営業経験を活かし、定量データに基づく意思決定を試みます。「データを分析して、数字で根拠を示せば誰もが納得してくれるだろうと思っていました」と米山さんは打ち明けます。

しかし、リリースした新機能に対して、ユーザーから厳しいコメントが寄せられました。そこでインタビューを公開募集し、直接話を聞いてみることにしました。この経験が、ユーザーインタビュー実践への転機となったのです。

自分たちが思い込んでいたユーザー像が根本から覆されました。「こんなふうに使っていると思っていたのに全然違った」という気づきが次々に出てきたんです

営業出身のため、人と話すこと自体は苦ではなかったそうですが、単に「どうですか?」と聞くだけでは真意には迫れません。最初は見よう見まねでの実践でしたが、学習し少しずつ改善していきました。

新規事業チームの立ち上げ

2023年夏、新規事業を創出するために専任チームが結成されました。米山さんはその責任者として任命され、プロジェクトを率いる立場になりました。チームにはプロダクトマネージャーである米山さんのほかに、デザイナー、営業、エンジニアという、プロダクトを作って世に出せるメンバーが集まりました。

テーマも方向性も白紙の状態のスタートだったため、米山さんたちはまず同じ書籍を全員で読み、共通のフレームを持ちました。最初の方針は「とにかく話を聞く」。リーンキャンバスに仮説をまとめ、2人1組でユーザーインタビューをくり返し、仮説検証を進めていきました。

最初の3〜4か月は、とにかく数をこなすことを意識していました。毎週のようにインタビューをして、いろんな仮説をぶつけました。でも実際には、どのアイデアもピンと来ない、ビジネスとして成立させるには弱い。そんな状況が続きました

数十件のインタビューの中で得られた学びは大きかったものの、これだと確信を持てるテーマにはなかなか出会えませんでした。

KA法との出会いと補助ツールの誕生

行き詰まりを打破するため、チームは分析の精度を高めることにしました。そこで採用したのが「KA法」という手法です。KA法は、ユーザーの発話を抽出し、ひとつひとつの発話をカード化してグルーピングすることで全体の価値の関係をマップとして描き出す分析の方法論です。

KA法をやってみたんですが、とにかく負担が大きかったんです。1回のインタビューから発話を抽出して整理するだけで数時間かかり、マップを完成させるには丸1週間は必要。毎週インタビューしているのに、分析がまったく追いつかない状況でした

このとき、チームのエンジニアが効率化のために開発したのが、自動書き起こしをして付箋化するツールでした。録画データを取り込むと、自動で書き起こし、発話ごとに付箋が一覧化され、KA法の作業にすぐ移れる仕組みです。これによって、今まで1週間かかっていた作業が数時間に短縮されました。

このツールは当初、自分たちのための内製補助ツールにすぎませんでした。しかしこれが大きな転機となります。

補助ツールが事業アイデアに変わった瞬間

米山さんたちは、引き続き別の事業アイデアの仮説検証のインタビューを、リサーチャーやデザイナーを対象に実施していました。偶然話の流れで自分たちの使っていた補助ツールを見せたところ、思いがけない反応がありました。

「これ、欲しいです!」と強く言われたんです。自分たちがリサーチを効率化するために作っただけのものが、外の人から見ても価値があるとわかった瞬間でした

その声を受けて、米山さんたちは「これを事業にできるのではないか」と考え直しました。これまでに試してきた新規事業アイデアはどれも不発でしたが、補助ツールには利用者の明確な課題解決がありました。

こうして「toitta」の構想が立ち上がります。仮説から新しいテーマを探していましたが、自分たちの現場課題を解決するために作ったツールこそが事業アイデアとなりました。

2024年初頭から、まず3社にプロトタイプを提供して検証を始めました。毎週のようにフィードバックをうけ、改善に反映していきました。UIに対する反応は良く、デモをすると拍手が起きるほどでしたが、生成AIによる書き起こしや切片化の精度は厳しい指摘を受けたため、集中的に改善したといいます。

その後ベータ版を公開すると、初日から問い合わせが殺到。通知が夜まで鳴り止まず、1日5〜6件、多いときは10件のアポイントが設定されました。正式なセールスメンバー1人では対応しきれず、米山さん自身もセールスの一員として対応に回りました。

想定以上の反響があり、導入企業は次々と増えていきました。「それまではサービスの形を作るためのゼロイチでの模索でしたが、リリース後はどう広げていくかのフェーズに移りました。つまり、どう顧客価値を最大化していくかという課題に向き合う段階になったんです」と米山さんは振り返ります。

リリース後に直面した新たな課題

導入企業が増えると、要望も雪だるま式に増えていきました。

顧客から「こういう機能が欲しい」とたくさん言われるようになりましたが、全部を実装するわけにはいきません。どれに注力するのか、意思決定が非常に難しくなりました

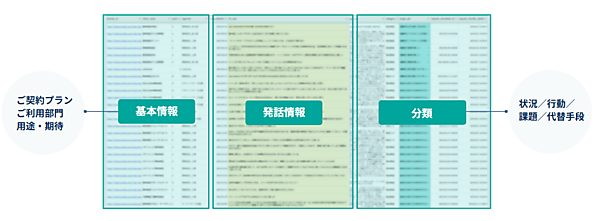

そこで、商談やインタビューの記録をすべて自分たちのサービスであるtoittaに蓄積し、定性情報のデータ基盤「リサーチリポジトリ」を構築しました。リサーチリポジトリに入っている顧客の発話も、KA法で分析しました。顧客単位ではなく発話単位での分析にこだわることで、マーケティングや営業、開発の温度感を横断的に把握できるようになりました。

要望を単にリストアップするのではなく、背景にある課題構造を整理することで、「今一番解決すべきことは何か」を明確にできるようになりました。

あるとき「複数人をグルーピングしたい」という要望が寄せられました。既存の機能でも似たことは実現できましたが、大量のインタビューを扱い始めると人の目で追えなくなる課題がありました。しかし、よくよく分析すると、本当に求められているのは「質問ごとに回答を横並びに比較したい」ということだったのです。多くの利用者がExcelでクロス表を自作しているという、要望の裏に隠れていた行動が明らかになりました。

そこで、質問ごとにユーザーの回答を横並びで表示し、比較できる「クロスレポート機能」を開発しました。クロスレポート機能をリリースすると、「この機能を使いたいから契約したい」という声が上がり、事業成長の大きな推進力となりました。

この機能を発表したときは本当に反響が大きかったです。単に要望に応えるのではなく、発話の背景にある真のニーズを掘り当てることで、大きな価値を提供できると実感しました

要望を丁寧に聞くことは最低条件ですが、要望そのものが正解とは限りません。リサーチリポジトリで顧客の声を蓄積し、KA法で本質的な価値を抽出し、コンセプトテストを経て実装する。この流れはチームの公式プロセスに組み込まれました。いまではメンバーが自律的に分析を実施し、「気づけば自然にやっていた」という状態が生まれています。

実践者と同じ土俵に立ち、サービスを提供するために

米山さんが「人間中心設計専門家」資格を取得したのは、toittaの正式リリース後でした。

顧客の多くがHCDスペシャリストや専門家の認定を持つリサーチャーやデザイナーでした。そのなかで、自分たちが資格を持っていないという状況は、メッセージの説得力に欠けると感じたのです。

toitta自体がUXデザインやリサーチを支援するプロダクトです。開発している僕ら自身が、HCDやUXを理解し、実践している人間であるときちんとわかってもらいたく、目に見える形でその証明となるのが資格だと思いました。僕らも同じように資格を持ち、理解したうえで開発していますと伝えたかったんです

実際に資格を取得してみて大きかったのは自信でした。自分たちで学びながら手探りでHCDやUXに取り組んできたので、toittaをリリースしてからもずっと「本当にこれでいいのだろうか」という思いがつきまとっていたと明かします。

資格取得を通じて、自分たちのやっていることは正しく評価されるものだと認められた感覚がありました。顧客との会話でも「専門家ですね」「仲間ですね」と声を掛けられることが増え、ポジティブに働いているそうです。

プロダクトづくりの根幹にあるもの

「対話こそが商売の根幹である」と米山さんは語ります。キャリアでさまざまな領域を横断してきた経験から「みんな同じことを言っている」と気づいたといいます。

職種や活動の名前にかかわらず、相手のことを考えるきっかけを対話から作り、人に喜ばれるものを作る。それがすべての商売のベースであると思います

だからこそ、「人と話すこと」を何よりも大事にしていると強調しました。

プロダクトマネージャーは社内外を問わず、最も人と話す機会が多い職種だと思うんです。メンバーやステークホルダーと対話するなかで、実は一番UXリサーチをしているのはプロダクトマネージャーなのではないでしょうか

肩書きにとらわれず、日々の会話の積み重ねをリサーチとして位置づける。その姿勢こそが、米山さんのプロダクトづくりの基盤になっています。

人間中心設計専門家・スペシャリスト認定試験

あなたも「人間中心設計専門家」「人間中心設計スペシャリスト」にチャレンジしてみませ

んか?

人間中心設計推進機構(HCD-Net)の「人間中心設計専門家」「人間中心設計スペシャリスト」は、これまで約2500人が認定取得しています。ユーザーエクスペリエンス(UX)や人間中心設計、サービスデザイン、デザイン思考に関わる資格です。

- 人間中心設計(HCD)専門家・スペシャリスト 資格認定制度

- 受験申込:2025年11月4日(火)~2025年11月25日(火)16:59締切

- 主催: 特定非営利活動法人 人間中心設計機構(HCD-Net)

- 応募要領: https://www.hcdnet.org/certified/