2025年に公開された『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-(ジークアクス)』は、ガンダムシリーズとして新しいアプローチのマーケティングを展開し、劇場先行版として興行収入35億円突破という大ヒットを記録。その後のテレビシリーズも大きな反響を呼び、ファン層をさらに広げている。

マーケティング界隈ではガンダム通として知られ、2022年に『ガンダムでわかる現代ビジネス Gundam Meets Business』(共著)を上梓している田中準也氏に、専門家の視点から本作のマーケティング戦略を読み解いていただいた。

「モヤモヤ」に惹かれてガンダムにのめり込んだ

――マーケティング戦略を読み解いてもらう前に、まず田中さんのガンダムファン歴と、長年の熱いファンであることがわかるようなエピソードを教えてください。

1979年4月、『機動戦士ガンダム』が放送を開始したとき、私は小学6年生でした。

ずっとサンライズ※の作品が好きで、数多くのアニメを観てきました。最初に出会ったのが『無敵超人ザンボット3』(1977年)です。この作品は、最後に主人公を残して家族(劇中では神ファミリー)がほとんど亡くなってしまうという、衝撃的な展開で……。でも、私はそういう良い意味で期待を裏切ってくれちゃうモノにすごく惹かれるんです。

※株式会社日本サンライズ。1976年設立。『機動戦士ガンダム』をはじめとする多数のアニメーション作品を制作した実績を持つアニメ制作会社。2022年に「株式会社バンダイナムコフィルムワークス」へ社名変更。

だからこそ、『機動戦士ガンダム』が始まったときには、めちゃくちゃ期待してテレビの前に張りつきました。ザンボット3で富野由悠季(当時は喜幸)監督の「富野ワールド」と安彦良和先生のキャラクターデザインに魅せられていた私にとって、それはまさに、待ちに待った瞬間だったんです。

高校時代は美術部に所属していましたが、美術作品ではなく、イラストばかり描いていたんです。アニメ雑誌に投稿して掲載されたこともありますし、部員募集のポスターには女の子のキャラクターを描いたりして。そんなふうに、自分の好きなイメージを形にして楽しんでいました。

ガンダムには、『機動戦士ガンダム』(以下、『ファーストガンダム』)から続く「宇宙世紀シリーズ」と、それとは別の設定で展開される「オルタナティブ作品群」がありますが、私は「宇宙世紀派」です。

たとえば、『ガンダムSEED』(2002~2003年)のようなオルタナティブ作品も大変人気がありますが、この頃は広告代理店で仕事が忙しく、アニメをあまり見られない時期だったので、リアルタイムでは観ていなかったんです。

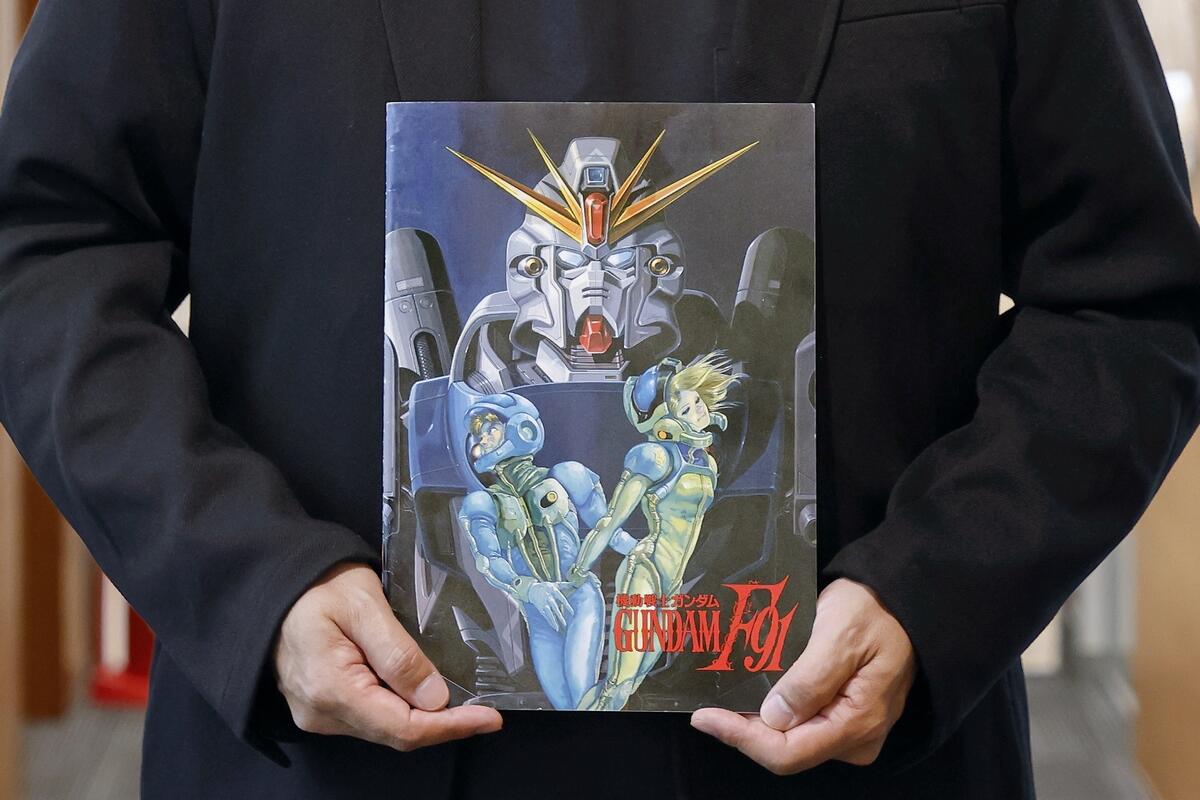

それでも、宇宙世紀シリーズは欠かさず観ています。最近、家の整理をしていたら、1991年公開の映画『機動戦士ガンダムF91』のパンフレットが出てきて、懐かしさがこみ上げました。

だからといって「宇宙世紀シリーズしか認めない!」というタイプではありません(笑)。今は配信サービスで、いろいろなシリーズを気軽に観られますし、『ファーストガンダム』をベースに、さまざまなクリエイターの手によって多彩なガンダム作品が生み出され、それぞれがちゃんと受け入れられている。

それこそが、ガンダムという作品がほぼ半世紀もの間、愛され続けてきた理由のひとつなんじゃないかと思うんです。

ガンダムのビジネスモデルがここまで成功している理由のひとつに、「アニメ・プラモデル・ゲーム」という3つのチャネルを、作品で有機的につないでいる点が挙げられます。ただ、私自身はその中でもやっぱりアニメが中心です。ガンダムを語るときの入り口も軸も、ずっとアニメーション作品なんですよね。

プロデューサー/コネクター

株式会社サン 代表取締役会長

1990年クレディセゾン入社。その後ジェイアール東日本企画、電通、トランスコスモス、メトロアドエージェンシー、電通レイザーフィッシュを経て、2015年インフォバーン入社。2017年に取締役に就任。2021年より2025年3月まで代表取締役社長。2025年4月より株式会社サン代表取締役会長。オンラインとオフラインを横断する総合的なマーケティング・コミュニケーションの設計から実行、及び新規事業開発・推進が得意。『ビジネスにエンターテインメント』をモットーに、様々な企業を支援する傍ら、ビジネスイベントではトークセッションのファシリテーターや、複数の大学で講師も務める。interfm『J LIVE RADIO』ではラジオパーソナリティーも務めている。

イベントレジスト株式会社 チーフ・エンターテインメント・オフィサー

株式会社ワンパク グロースパートナー

一般社団法人マーケターキャリア協会 代表理事

Advertising Week Asia アドバイザリーカウンシル

産業能率大学 兼任教員

女子美術大学 非常勤講師

古参ファンと新しいファンを結びつけるという難題

――『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』はなぜ古くからのファンと新たなファンの両方を獲得できたのでしょうか?

この10年ほどは、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』(映画・2021年)や『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』(映画・2022年)、『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』(OVA・映画2015〜2018年)など、宇宙世紀シリーズの新作が次々に登場していて、古参ファンにとっては本当に楽しい時代だと感じます。

しかも、公式が関与する形での公認二次創作的な作品も出てきていて、ファンの想像や記憶を膨らませてくれるような展開が増えているんですよね。

そうなってくると、「ここまでやるなら、『ファーストガンダム』をそろそろ本格的にリメイクしてもいいんじゃないか?」という気持ちも湧いてきて。私自身、そう思っていましたし、実際にそういう声は多くあったんじゃないでしょうか。

バンダイナムコフィルムワークスとしても、45年以上にわたって続いてきたこのIP(知的財産)を、さらに50年、100年と続けていくためには、若い世代のファン層を取り込む必要があると考えていたはずです。直近のテレビシリーズ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』(TV・2022年)は、オルタナティブ作品として打ち出され、実際に若い層を中心にかなりの人気を獲得しました。

ただ、「宇宙世紀シリーズ」を支持する古参ファンと、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』から入った新しいファン層とを、1つの作品で結びつけるのは難しいだろうと、私は思っていました。その難題に対して、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』は見事に答えを出したと思います。

この作品では、舞台設定が「宇宙世紀の延長線上にあるパラレルワールド(私の解釈)」という形になっていて、ファーストガンダム世代が喜ぶキャラクターやモビルスーツやモビルアーマーが登場する一方で、高校生たちがクランバトル(非合法なモビルスーツ決闘競技)に参加するというもうひとつのストーリーラインが展開されているんです。

この2つの世界線をシンクロさせ、過去のストーリーと現代的なストーリーを同じ時間軸で交錯させる構成によって、どちらのファンにも響く内容に仕上がっている。まさに、「両世代に向けたファンサービス」が満載の作品だと感じています。

ファンとの共創によって物語が育っていく作品

――『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』のマーケティングを成功に導いた最大の要因は何だとお考えですか?

日本マーケティング協会によれば、マーケティングとは「顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセスである」と定義されています。この中でも特に重要なのが、「顧客や社会と共に創る=共創」という考え方です。

その観点から見ると、ガンダムという作品は、ファンが入り込める余白をしっかりと持っている点が非常にユニークです。そして、その余白をファンが自らの想像力や創作によって埋めていく。それこそがガンダムの強さです。最新作の『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』も、もちろんその例に漏れず、ファンが参加・解釈・拡張できる構造を持った作品だと言えます。

もともと富野監督の作品はセリフもストーリーも難解ですし、同じモビルスーツでも話数や作品によって描写に揺らぎがあります。シーンの中に不可解なカットが紛れ込んでいて、「あれはこうなんじゃないか」といった考察が盛り上がったりもします。『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』にもその考察の余地がしっかりあり、まさにファンとの共創によって物語が育っていく作品だなと思います。

さらに言えば、作り手も熱狂的なファンで、今風の言葉で言うと「推し」です。「ガンダム推しによる、ガンダム推しのための、推せるガンダム」を作っている。だから、ファンから推されないわけないんですよ。

加えて『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』は、さまざまなガンダムファンのコミュニティをつなぐハブのような役割も果たしていると感じます。

ファーストガンダム世代を中心とした宇宙世紀シリーズのファン層、そして『機動戦士ガンダム 水星の魔女』などのオルタナティブ作品から入った新世代のファン、さらには2025大阪・関西万博ガンダム(実物大立像など)をきっかけにガンダムに興味をもったライト層まで、多様なコミュニティが『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』を通じて交差している。

たとえば『機動戦士ガンダム 水星の魔女』から入った若いファンが、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』を観たことで宇宙世紀シリーズに興味を持ち、今なら配信サービスで『ファーストガンダム』から時系列で見返すことができる。まさに「つながる導線」が用意されているんです。

50代60代になったファーストガンダム世代。その子ども世代が20代になり、エンタメやコンテンツを自分のお金で楽しめるようになっているというのも、ちょうどいいタイミングです。

まさに、世代を超えてガンダムが再び交差するタイミングに、つなげる作品、つながる仕組みを提供したことが、マーケティングを成功に導いた最大の要因だと見ています。

「何度見ても新しい発見があった」劇場先行版の果たした役割

――「映画→テレビシリーズ」への展開は、どんな狙いがあったと考えますか?

この手法は、最近はわりとよくあるので珍しいものではありません。

作り手側としては、「テレビシリーズが始まる前にバズらせておこう」というくらいで、この映画でしっかり売上を上げるというつもりではなかったようです。ただ、『ファーストガンダム』をリメイクで見たいというファン層にはドンズバ(まさにピッタリ)でした。まずアニメーションのクオリティが高い。一方で、モビルスーツが着地したときの音や、敵影を発見したときの警告音などの効果音はファースト当時のものと同じで、細かいところでファンを痺れさせてくれます。

――あの映画は、まさに古参ファンホイホイでした。私も捕獲されました。

本当に古参のファンが喜ぶような作品になっていて、話題が話題を呼んだ。「ネタバレしないでね」と箝口令が敷かれて、観た人はきちんと守りましたよね。リピーターも多かった。私のまわりでも「3回観た」「4回観た」と言っている人がいました。

ガンダムファンは、「何か見逃しているんじゃないか」と、何度も観に行く。作り手側もそれをわかっているので、いろいろ仕込んでいて、何度見ても新しい発見がある。その結果、テレビシリーズの放映が始まっても上映しているロングランになって、35億円以上の興行収入になりました。

人は、話題になっていると見たくなる。興行収入の数字の伸びが可視化されたのは、良いPRになったと思います。

SNSでバズったのは戦略の成果だったのか?

――視聴者の意見や考察がSNS上で拡散されることは、作品にとってどのようなマーケティング的価値を持ったでしょうか?

テレビシリーズは映像が完成した後での放送開始なので、SNSの声によって、途中で中身が変わることはありません。ただ、OA後のSNSでの反応を予想しながら作っていただろうなとは思います。

放送を見て、もう一度映画を見に行く人もいるでしょうし、過去作のガンダムを配信で見る人もいる。作り手は「この回ではこれが話題になるだろう」と予想していたかもしれません。古参ファンが盛り上がる仕掛けがあちこちにありましたし、狙っている部分もあったはずです。

ただ、理詰めだけのマーケティングではない気がします。もちろんゴール設定はあったでしょうが、「こうするとSNSでバズる」みたいな方程式ではやっていない。制作側のガンダム愛でやっていたからこそ、受け入れられたのではないでしょうか。

もうひとつ、マーケティング視点で言うと、マーケティングは「ターゲティング」がセオリーとされている向きがあります。「若年層を狙う」とか「古参ファンを中心に」といった具合に、絞りがちです。でも『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』に関しては、あえてすべての層を狙いに行っている印象があるんです。

若い世代にも、子どもにも、そして50代のファースト世代にも、それぞれにしっかりと刺さる内容と仕掛けを持った、オールターゲット型のアプローチ。ガンダムらしく言えば「360度の全方位射撃が可能なビグザムのメガ粒子砲」です(笑)。一点集中ではなく、全方位に向けて広がるマーケティング戦略がうまく機能した結果、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』は幅広い層に支持される作品になったのではないかと感じます。

短期的利益を追わない。理想を諦めないオールターゲット

――オールターゲットは、なぜ成功したのでしょうか?

これは、コーポレートコミュニケーションや製品ブランドコミュニケーションの、ひとつの解なのではと思っています。ターゲットをセグメントして『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』単体を見てもらおうというのではなく、もう一度「ガンダム」というマスターブランドを見てほしかったのではないでしょうか。

今、企業ブランディングなどコーポレートコミュニケーションがますます重要になってきています。製品主体のコミュニケーションに加えて、持続性のある企業主体のコミュニケーションや、企業と顧客との関係作りが必要です。そのときに、ターゲットではない人や排除する相手を作らない。将来の顧客を考えれば、みんなに愛されるなら、その方がいいじゃないですか。

しかし最近のデジタルマーケティングでは、目先の効率を重視するあまり、そういう理想を追わなくなっている気がします。短期的な売上を得るためにセグメントしてターゲティングして、広告をして、買ってもらう。方程式や最適解を求めるような……。

でも『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』のスタッフは、みんなに好きになってもらうという理想を諦めなかったんじゃないですかね。最適ではなく最高を目指している。

また、もともとガンダムは、年齢とか民族的なものとかを含めてキャラクターが非常に多様で、包摂性がある。まさにDEI (ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン)があるんです。その点でも過去作品との接続点を作りやすかったのかもしれません。

そんななか、オールターゲットは、なぜ成功したのか。それは、作り手がコンテンツを熱い気持ちで作り、熱く語ったからじゃないでしょうか。作る側がそもそも推しで、作品世界を愛している。もしマーケティングチームがそういう人たちで組成されているなら、理想的ですね。

視聴者が「自発的に作品を語りたくなる」仕掛け

――テレビシリーズはSNSでの反響が非常に大きく、同時にストーリー構成への賛否もありました。こうした反応をどのように捉えていますか?

賛否でいうと、私の周りのガノタ(ガンダムオタク)は賛成多数だったようです。「こう来るのか」「やられたな」と。

――賛否でいうと、実は私は否なんです。というのは、2人の女の子が1人の男の子を取り合う三角関係がちょっと……。そんな理由でガンダムに乗ってほしくない(笑)。

「恋愛模様はいらない」という意見は確かにありましたが、「嫌い」とか「だから見ない」というわけではないんですよね。こうやって、会話が生まれること自体が、もう作り手の仕掛けにやられている(笑)。

否には否の楽しみ方がある。賛も否も、「嫌い」じゃなくて、「好き」があっての、賛と否。だから根っこには、ガンダム愛があるんです。制作側はきっとそういうところまで見通していて、人と人との関係、心のひだみたいなものを、本当に上手に描いている。視聴者が「自発的に作品を語りたくなる」っていうのは、完全に狙っていると思いますね。

マーケターが『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』から学べることは何か?

――『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』からマーケティングに関わる人が学べるのは、どのようなことでしょうか?

長く愛されるIP(知的財産)を目指して製品やサービスをつくるという視点が、これからはますます重要だと思います。

そのためには、自分たちだけで完結させるのではなく、共創を意識して、他の企業やクリエイター、消費者・顧客が参加したくなる余白を持たせることが大切です。

たとえば、自分たちが開発した製品やサービスに他社がインスパイアされて、新しい価値を生み出す連鎖が生まれるとか、あるいは異なる分野の製品同士が、同じ世界観やビジョンを共有してコラボレーションできるような構造を最初から意識しておく。そういった広がりを前提とした設計があれば、製品やサービスが長期的に育ち、多くの人に愛される存在になっていくはずです。

本来、マーケティングとはイノベーションそのものです。革新的なモノやサービスを世の中に送り出し、これまでになかった市場を創り出す。その結果として、お金が動き、ビジネスとして成立していく。

マーケターの本質的な役割は、今の世界を1ミリでも良くすることに貢献することです。そして、それはマーケターに限らず、経営トップから新入社員に至るまで、誰もが共有すべき思いだと感じます。

自分が少しでも未来にとって良いことをしていると思える方が、仕事は断然楽しい。マーケティングという仕事は、まさにそれが体感できます。

だからこそ、マーケティングには「自分たちはどんな世界を目指しているのか」という明確なビジョンが必要です。もちろん現実的には、予算や時間、組織の事情など、さまざまな制約があります。でも、最終的な判断軸は、「これが好きだからやる」「これは自信を持って推せる」という、熱量や愛情でいいのではないでしょうか。

自分が本気で好きになれないものを、他の人に好きになってもらうことはできません。「好き」「推し」という感情は、マーケティングにおいて最も強く、説得力のある力だと思います。誰かが熱烈に好きだと言っているもの、推しているものは、ちょっと見てみたい、試してみたい、一緒にやってみたいと思うじゃないですか。

そして、「推している人」は、同じものを推している他の人をも推す。たとえば、ガンダムを推している人は、自然とガンダムを推している他の人にも好感を持つ。「同じものを好きなやつに、悪いやつはいない」っていう感覚が、世代を超えてみなさん持っていると思います。

これは単なる共感を超えて、人間の本能的なつながりでもあるし、マーケティングを成功させる核でもある。つまり、製品やコンテンツそのものだけでなく、それを「好き」と言ってくれる人たち同士が、お互いを尊重、承認し合う場をつくること。そこにこそ、マーケティングの本質があるのだと思います。

――ありがとうございました。

© 創通・サンライズ