マーケターの日々の業務には欠かせないのが、数字を使ったデータ分析だ。「学生時代にもっと数学を勉強しておけば……」と後悔したことがある文系出身者も多いのではないだろうか。

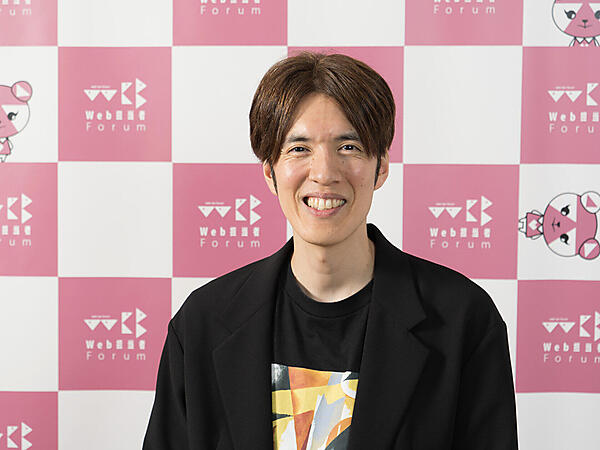

「デジタルマーケターズサミット2025 Summer」では、エスファクトリー代表の井水大輔氏が登壇。ChatGPTやGemini、Gensparkなどの生成AIを活用し、誰でも簡単にデータ分析を始められる方法を解説した。

数字が苦手でも大丈夫! 生成AI時代のデータ分析を解説

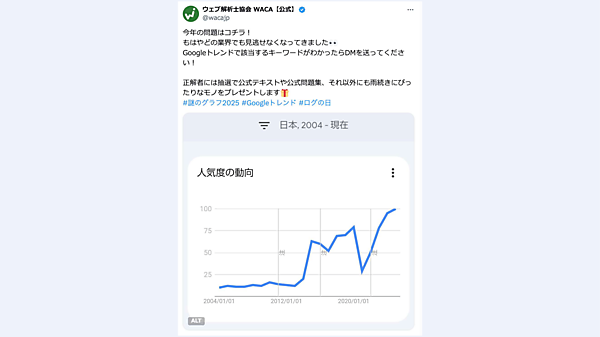

突然だが、あなたは以下のクイズに答えられるだろうか?

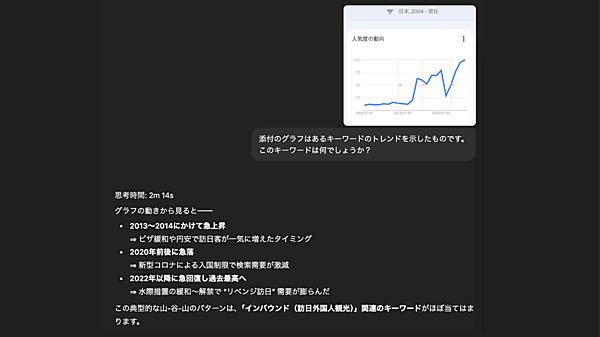

このグラフは、Googleトレンドの「あるキーワード」の検索推移を示したものだ。井水氏が理事を務めるウェブ解析士協会(WACA)のX公式アカウントで出題されたものだが、アクセス解析に強いフォロワー層でも、正解した人はごくわずかだったという。

では、このグラフをChatGPTに読み込ませてみよう。「添付のグラフはあるキーワードのトレンドを示したものです。このキーワードは何でしょうか?」と質問したところ、グラフの特徴を分析したうえで、「インバウンド(訪日外国人観光)関連のキーワードがほぼ当てはまる」との回答が返ってきた。

人間がやれば数日かかる問題も、生成AIなら2分で解けてしまう。今日は、そんな生成AIを活用したデータ分析の方法についてお話しします(井水氏)

ここからは、井水氏が解説した7つの事例の中から、一部を抜粋して紹介する。生成AIやデータ分析に慣れていない人でも、すぐに試せる内容となっているので、ぜひ参考にしてほしい。

【ChatGPT】表形式のデータをAIで分析

まず紹介したのは、「表形式のデータをChatGPTで分析する方法」だ。

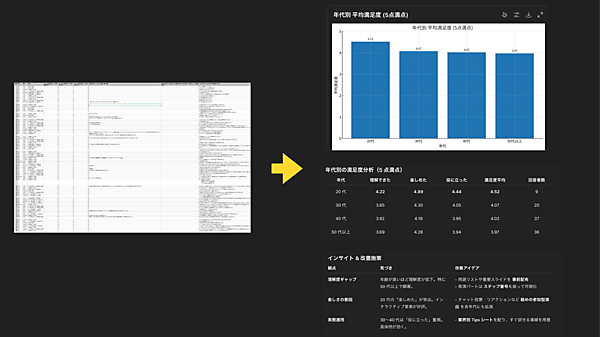

今回は、あるセミナーの満足度に関するアンケート結果をChatGPTに読み込ませた。属性・年代・評価・フリーコメントなどを含む100件以上のデータだ。これに対し、「アンケート結果の重要なポイントを3つにまとめて」と質問すると、以下のような回答が返ってきた。

- 満足度は高いが「理解度」に改善余地

- メイン層は40~50代のWeb担当者

- NPS(顧客推奨度)は+24.5と良好だが、「尺と深さ」への要望が顕著

さらに、「年代別に満足度の違いがありますか?」と深掘りすると、年代ごとの傾向をまとめたグラフとともに、「インサイト&改善施策」が提示された。「理解度ギャップ」「楽しさの要因」「実務適用」の3つの視点で、気づきや改善アイデアが示されている。

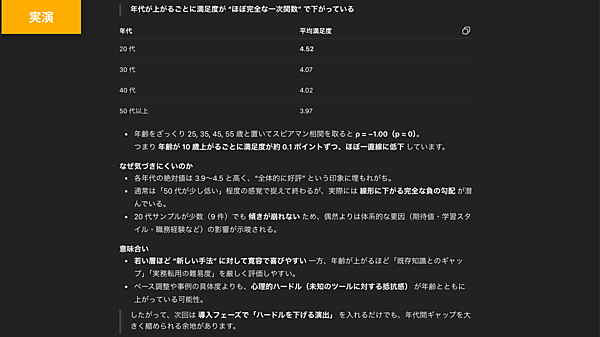

もう少し詳しく分析したいときは、「10人に1人しか気づかないような考察をしてください」と頼んでみるのがおすすめです(井水氏)

実際に入力すると、ChatGPTは「年代が上がるごとに満足度が“ほぼ完全な一次関数”で下がっている」と分析。さらに、「なぜこの傾向に気づきにくいのか」や「この考察から読み取れる課題」にまで言及し、次回に活かせる改善策をまとめてくれた。

このように、「質問の仕方を変えれば、生成AIの答えも変わる」ということを、ぜひ覚えておいてください(井水氏)

【Genspark / ChatGPT】GA4のデータをAIで分析

次に、「GA4のデータをAIで分析する方法」だ。

GA4ことGoogle アナリティクス 4は、アクセス解析に欠かせない定番ツールであるが、「データが膨大すぎてどこを見ればいいのかわからない」という人も多いのではないだろうか。そこでぜひ試してもらいたいのが、「Genspark(ジェンスパーク)」というAIを使った分析だ。

以下、井水氏が実演した手順を紹介しよう。

- GA4で「レポートのスナップショット」タブを開く

- 画面右上の共有マークをクリックし、「このレポートを共有>CSV形式でダウンロード」を選択

- Gensparkの「AIシート」機能を開き、先ほどダウンロードしたCSVファイルを添付

- 「添付はウェブ解析士協会のGA4のデータです。どのような傾向があるか分析して、今後の改善施策を示してください。また、わかりやすく視覚化してください」と入力

たったこれだけで、Gensparkは以下のようなレポートを作成してくれる。

数字に苦手意識がある人は、まずはこうして自社サイトの概要を把握するのがいいだろう。とはいえ、「GA4の分析に慣れている人には物足りないかもしれない」と井水氏。

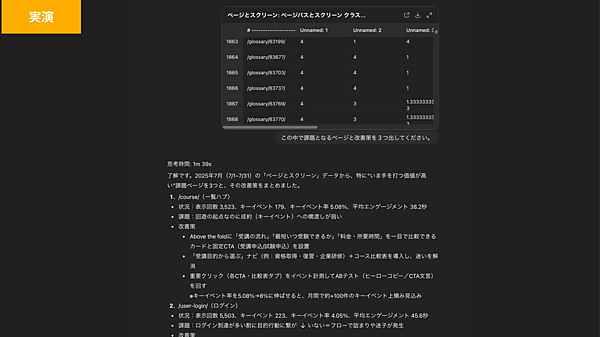

そんなときは、GA4の「ページとスクリーン」のデータをダウンロードしてChatGPTに読み込ませ、「この中で課題となるページと改善策を3つ出してください」と依頼するのがおすすめだ。

ここでは、以下のような課題と改善策が提示された。

- 課題:「/course/」というURLが回遊の起点となっているのにもかかわらず、成約(キーイベント)への橋渡しが弱い

- 改善点:ファーストビューに「受講の流れ」「最短でいつ受験できるか」「料金・所要時間」が一目でわかる比較表と申し込みボタンを設置する

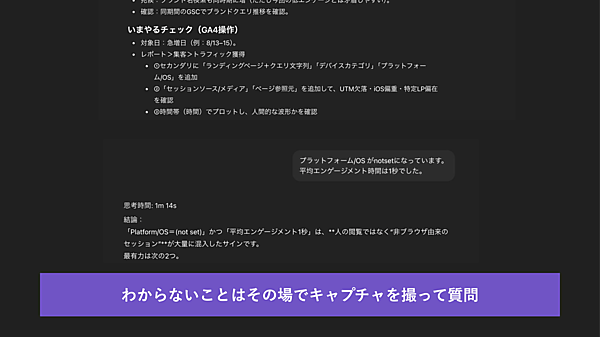

加えて、井水氏が強く推奨するのが、「GA4でわからないことがあれば、画面のキャプチャを撮ってChatGPTに聞いてみること」だ。

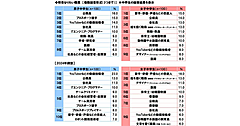

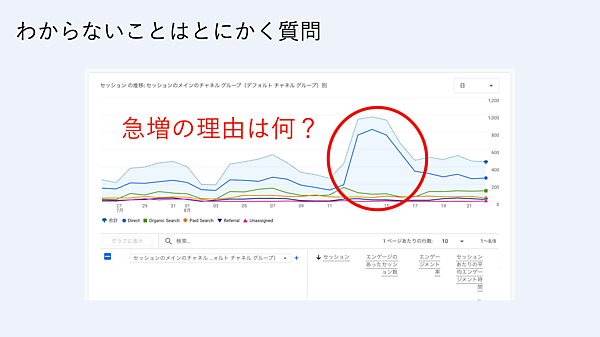

たとえば、上図をChatGPTに送り、「Direct急増の理由は何でしょうか」と質問すると、「参照元が落ちて“直来”扱いになった流入が一気に流れ込んだため」と回答があった。本来は別チャネルに入るはずのアクセスが、Directに誤分類されていたという。

もちろん、原因はこれだけとは限りませんが、考えられる候補をいくつか出してくれるのもAIの強みです(井水氏)

さらに、ChatGPTは原因を特定するための対処法を「チェックリスト(GA4操作)」として提示してくれる。実際にその手順通りに対応すると、「これは人の閲覧ではなく、非ブラウザ由来のセッション(bot)が大量に混入したサインです」と回答があった。

こうすれば、GA4に詳しくない人でも、「メルマガなどの施策が成功した」のではなく、「何らかのエラーがあった」ということがわかります。とにかく、わからないことがあったらキャプチャを撮ってChatGPTに聞くのが鉄則です(井水氏)

【Gemini】Googleサーチコンソールのデータから改善策を探す

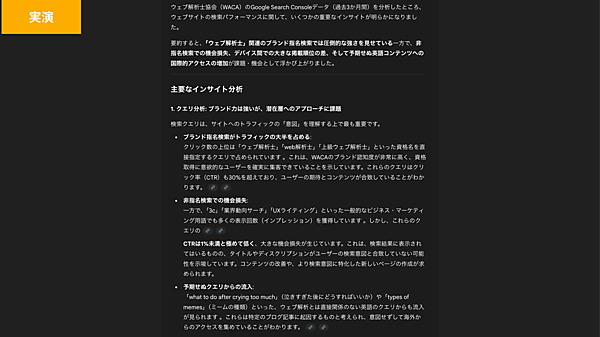

続いて、「Google Search Console(グーグルサーチコンソール)のデータを使って、生成AIで改善策を探す方法」を紹介する。Googleのサーチコンソールとは、検索流入の分析やSEO施策に役立てられる無料ツールのこと。そして、ここで使用するAIは「Gemini(ジェミニ)」だ。

ChatGPTではなくGeminiを使う理由は、複数のCSVファイルをまとめたZIPファイルを、そのままアップロードできる点にある。分析の手順は以下の通りだ。

- Google Search Consoleの右上の「エクスポート」からCSVファイルをダウンロード

- それらをまとめてGeminiにアップロード

- 「ここからわかるインサイトを分析してください」と指示を入力

すると、下図のようなインサイト分析が出力された。AIの回答には、一般的な内容も含まれるが、新たな視点や気づきを得られることも多いという。

人間は見たいところだけを見ますが、生成AIは全体を余すことなく見てくれます。これまで気づけなかったポイントに目を向けさせてくれるのが、生成AIの大きなメリットです(井水氏)

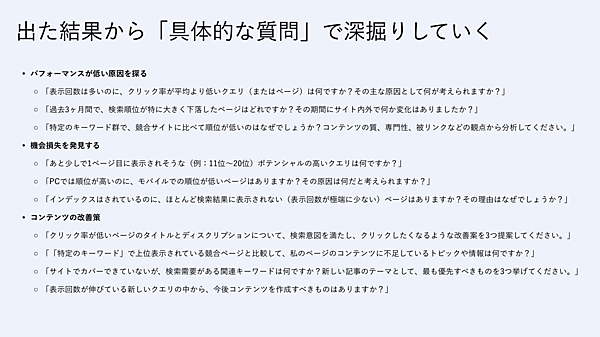

とはいえ、「なかなか使えそうな回答が出てこない」という人も少なくないだろう。井水氏は、「生成AIは、1回質問すれば完璧な答えが返ってくるような仕組みではない」と強調する。

出力された結果に対して、具体的な質問で深掘りしていくのが、生成AIの正しい使い方。1回目の回答で判断せず、そこから何度も質問を重ねてキャッチボールをしていくことが大切です(井水氏)

また今回は割愛するが、「Deep Research」機能を活用すれば、膨大なデータに対してより詳細な分析結果を得ることも可能だ。興味がある方は、ぜひ試してみてほしい。

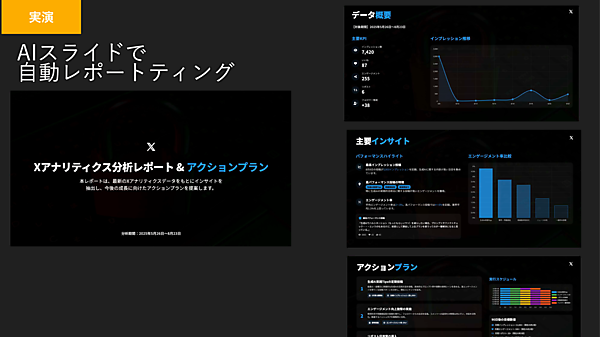

【Genspark】SNSレポートをAIスライドで自動出力

さらに、「SNSレポートをAIスライドで自動出力する方法」についても触れられた。

Gensparkを使えば、X(旧Twitter)やInstagram、YouTube、TikTokなど、各種SNSのアナリティクスデータをもとに、スライド資料を簡単に作成できる。手順は以下の通りだ。

- 各種SNSの「アナリティクス」からCSVファイルをダウンロード

- Gensparkの「AIスライド」機能を開き、先ほどのCSVファイルを添付

- 「添付のデータはXのアナリティクスデータです。データからわかるインサイトや今後フォロワーやインプレッションを伸ばしていくためのアクションプランを立ててください」と指示を入力

- 右上の「表示とエクスポート」をクリック

たったこれだけで、AIがレポートを自動で作成してくれる。内容を編集したい場合は、「高度な編集」をクリックすれば自由に修正が可能。スライドは「エクスポート」からダウンロードできる。

【ChatGPT】競合コンテンツのキャプチャから分析

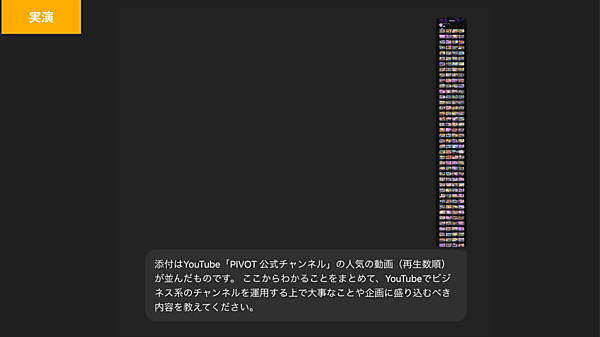

最後に、ChatGPTを使って「YouTubeの競合コンテンツを分析する方法」を解説する。

たとえば、自社のYouTube企画のヒントを求めて、競合分析をする場合。これまでは、人気動画のタイトルや再生回数を手作業でまとめていた人も多いのではないだろうか。

だが、ChatGPTを使えばこれも一瞬だ。人気順に並べた動画一覧のページをまるごとキャプチャーし、「ここからわかることをまとめて、YouTubeでビジネス系チャンネルを運用するうえで大事なことや、企画に盛り込むべき内容を教えてください」と質問する。

すると、「人気動画(再生数順)から読み取れる傾向」として、テーマ・出演者・切り口・サムネイル・シリーズ化・尺などの特徴をわかりやすく整理。さらに、「盛り込みたい企画アイデア」や「運用チェックリスト」まで自動で提示してくれた。

この方法は、ECサイトの一覧や口コミ、レビューの分析などにも応用できます。たとえば、Amazonの商品一覧ページのキャプチャを送り、「ここに参入するための勝ち筋を見つけてください」と質問するだけでも、多くの示唆を得られるでしょう(井水氏)

生成AIと歩む、これからのデータ分析術

井水氏は、「まとめや考察は生成AIの得意分野。我々がやるべきなのは、AIに“適切な質問”をすることだ」と改めて強調する。

生成AIの回答の質は、ユーザーがどんなデータを与え、どんな質問をするかで大きく変化する。「これってどういうこと?」と疑問に思ったら、そのままAIに聞いてみてほしいと井水氏は語る。

ただし、生成AIはもっともらしい嘘をつくことがあります。もちろん内容のファクトチェックは欠かせませんが、まずは最新バージョンを使うこと、有料モデルを利用することをおすすめします。それだけでも、AIのハルシネーションを減らすことができます(井水氏)

今日から始められる生成AI活用の3ステップは以下の通りだ。

- データを用意して読み込ませる

- とにかくAIに質問する

- 最後は「人間」が判断する

井水氏は、生成AIを活用するうえで大切なのは、まず手元にあるデータで試してみることだと語る。そして質問を重ね、最終的に出力された内容を人間が判断する。このように、スモールスタートで実践し、習慣化していくことが重要だと語り、セッションを締めくくった。