「GA4」ことGoogle アナリティクス 4は、アクセス解析に欠かせない定番ツールだ。2023年に前身のユニバーサルアナリティクス(UA)が終了し、GA4への移行が必須となったが、操作性の違いから「使いにくい」と感じ、挫折するユーザーも多いと言われている。

「Web担当者Forum ミーティング 2025 春」では、月曜日のトラの代表・西正広氏が登壇。GA4の基礎知識から、ChatGPTを活用した最新の分析手法までを徹底解説した。

GA4が苦手なユーザーが多すぎる……そもそもアクセス解析とは?

月曜日のトラは、2023年設立。アクセス解析やデータ基盤構築を専門とする企業だ。代表の西氏は事業会社や広告代理店などを経て、現職に就任した。

2023年に旧バージョン(UA)のサポート終了に伴い、GA4への本格移行が進んだが、依然として苦手意識を持っているユーザーは多い。西氏の耳には「GA4になってから全く触っていない」といった声も届いているそうだ。

そうした苦手意識を払拭して、明日からでもGA4を使っていただけるような知識をお届けするのが、今日の講演の狙いです(西氏)

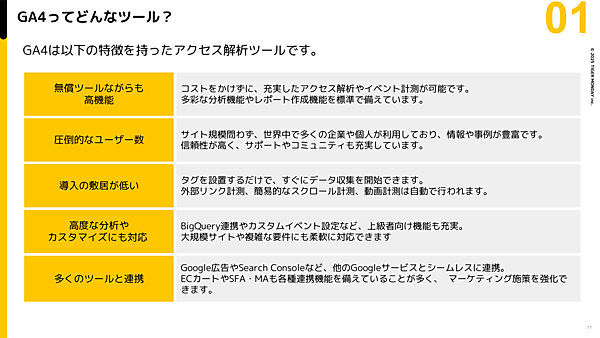

まず解説されたのが、GA4の「特徴」だ。言うまでもなく、GA4はWebアクセスを解析し、「どんな人が(Who)、どこから(Where)、どんなページを閲覧し(What)、どのくらい目標を達成したか(How Much)」を明らかにするためのツールである。

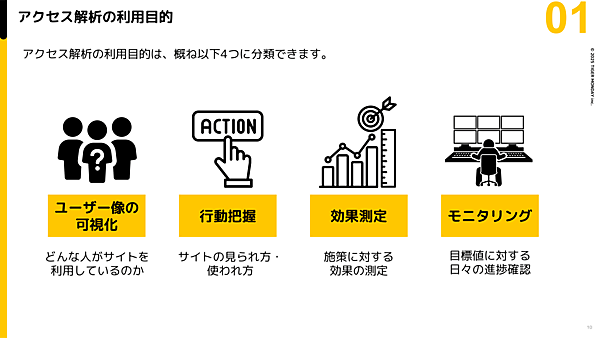

そして、アクセス解析の利用目的としては、主に以下の4つが挙げられる。

この点、GA4は非常に充実したツールだ。多くの機能を無償で利用でき、導入企業も多い。さらに、外部ツールとの連携にも優れている。にもかかわらず、Web担当者やマーケターの多くがGA4の運用に苦労しているというのが現状だ。

重要なのは「イベント」の理解──設定方法は? 基本のレポートは?

ここで西氏は、GA4を使いこなすためにやるべきこととして、3つのポイントを挙げた。中核となるのは「イベント」の理解だ。

- イベントの概念を理解する

- イベントを正しく設定する

- 基本のレポートをおさえる

1. イベントの概念を理解する

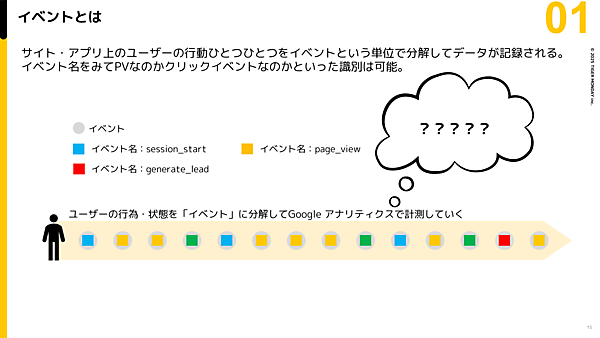

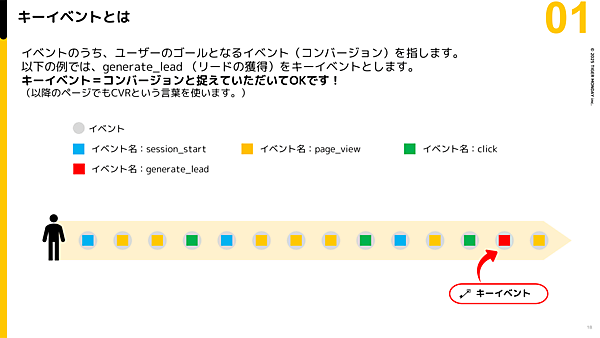

そもそもGA4における「イベント」とは、サイトないしアプリ上のユーザー行動1つ1つを記録していくための単位だ。通常であれば、ユーザーが何かしらの行動をとると、「session_start」「page_view」「click」などのイベントが連鎖的に発生し、Google アナリティクスで計測されていく。

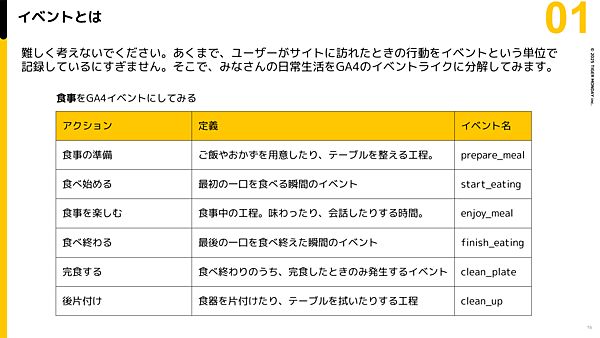

たとえば、日常の食事のシーンをGA4のイベント的な視点で分解すると、下図のようになる。

食事の準備は「prepare_meal」、最初の一口目は「start_eating」、食べ終われば「finish_eating」といったように記録できます。そして残さず完食であれば「clean_plate」──これがある種のコンバージョンですね。このように、ユーザーの一連の行動は、イベント単位で細分化することができます(西氏)

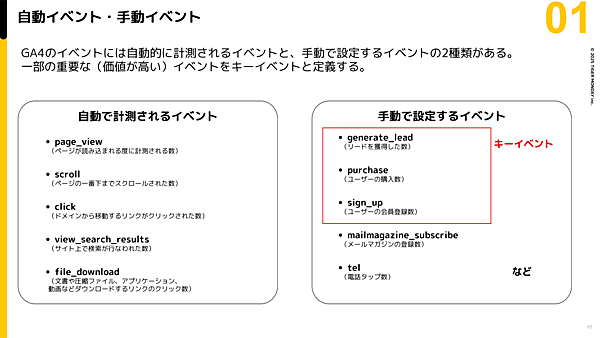

また、GA4のイベントは、「システム側で自動的に計測されるイベント」と、「ユーザーが手動で設定するイベント」に分かれる。さらに、一部の重要な(Webサイトの目標となる)イベントは、「キーイベント」と定義される。

キーイベントとはつまり、ユーザーのゴールとなるイベントのこと。西氏は「キーイベント=コンバージョン(CV)と捉えてOK」と語る。

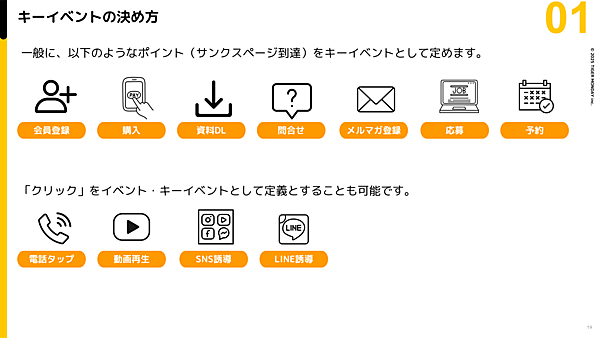

通常、これらの設定はユーザー自身で行う必要がある。では、どのようなイベントをキーイベントに設定すればよいのか。定番なのは以下のようなものだ。

また、コンバージョンに到達するまでの途中プロセスを「マイクロコンバージョン(MCV)」として登録することも可能だ。たとえば、「フォームに到達した」「商品購入前にカートに追加した」など、CVの一歩手前のイベントを「MCV」として計測しておくと、分析がスムーズに進むという。

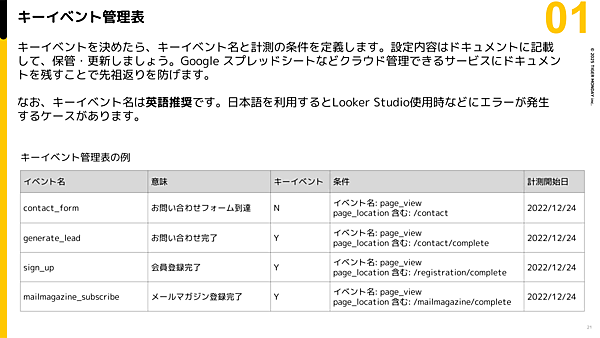

なお、設定したキーイベントは、部署内で共有・更新できるよう、クラウド上で管理表としてまとめておくのが望ましい。キーイベント名は英語推奨。日本語を利用すると、外部ツールとの連携時にエラーが発生してしまうので注意が必要だ。

2. イベントを正しく設定する

続いて、具体的なイベントの設定方法について見ていこう。前述の管理表を用いて、イベント名に加え、その発生条件も指定していく。

たとえば、下図の「generate_lead」というキーイベントでは、page_viewイベントが発生し、さらにpage_locationイベントパラメータに「/contact/complete」が含まれている場合に発火する、という設定になっている。

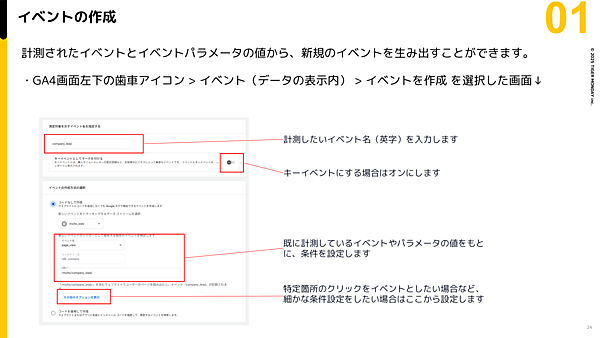

そして、実際にGA4の設定画面からイベントを作成していく。

- 計測したいイベント名を入力

- キーイベントにしたい場合はスイッチをオンに

- 計測されたイベントやパラメータの値をもとに条件を指定

- クリックをイベントにしたい場合は「その他のオプションを表示」から設定

なお、すでに計測しているイベントを、後からキーイベント化することも可能だ。「データの表示 > イベント> 最近のイベント」から、星マークにチェックするだけでOK。ただし、キーイベントを増やしすぎてはならない。

たまに全イベントをキーイベントにする方もいますが、それは間違った使い方です。重要なゴールとなるものだけをキーイベントにしてください(西氏)

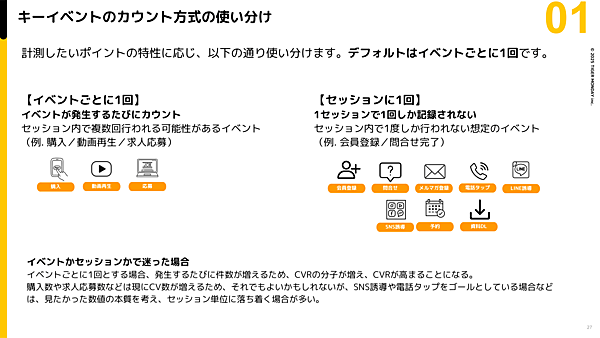

また、キーイベントのカウント方式は「イベントごとに1回」「セッションに1回」のどちらかを選択できる。デフォルトは「イベントごとに1回」だ。

使い分けとして、1セッション内で複数回発生する可能性があるイベント、たとえば商品購入や動画再生、広告表示などは、「イベントごとに1回」が適している。一方で、会員登録やメルマガ登録、問い合わせなど1回限りのイベントは、「セッションに1回」とするケースが多い。

ただし「イベントごとに1回」では、発生が多くカウントされがちで、CV率が高くなりすぎることもある。よって、サイトの実態に合わせた選択が肝要だと西氏は補足する。

3. 基本のレポートをおさえる

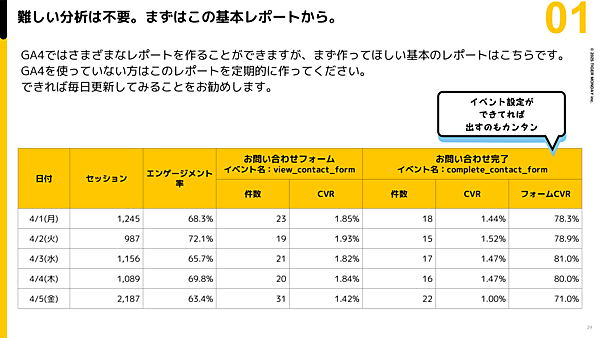

GA4への移行により、多種多様な計測レポートを作れるようになったが、「まずは基本となるレポートを作るべきだ」と西氏。下図は、お問い合わせフォームのCV計測を目的としているサイトの例だ。

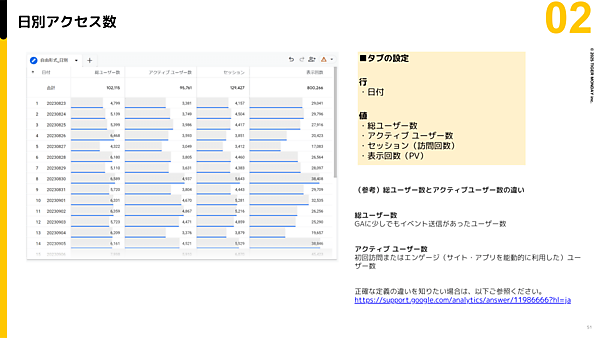

重要なのは、この基本レポートを毎日更新すること。日々更新していれば、「ある1日だけセッション数が通常の倍になっていた」などの数値の変調に気づける。担当者の意識も自然と高まり、さらに別の視点で分析しようというモチベーションにもつながると西氏は語る。

参考:アクセス解析で頻出する用語

ここで、アクセス解析で頻出する用語について解説しておこう。

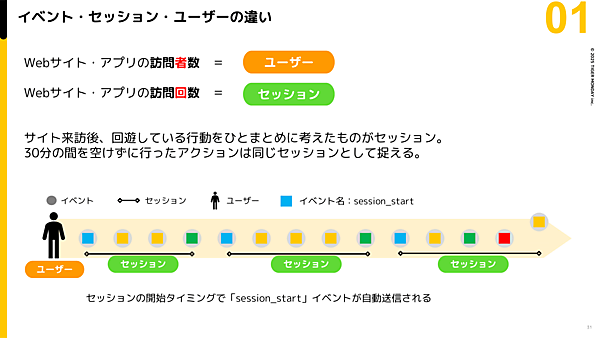

まず、「ユーザー」と「セッション」の違いだ。ユーザーは「サイトの訪問“者”数」で、セッションは「サイトの訪問“回”数」を指している。

GA4では、30分の間を空けずに行ったアクションは1つのセッションとして扱われ、それを過ぎた場合は別のセッションとしてカウントされる。そしてセッション開始時には「session_start」のイベントが記録される。

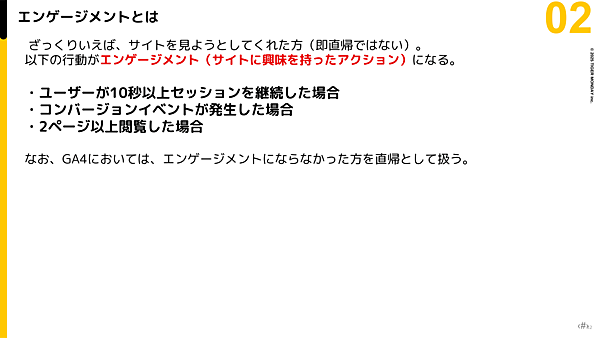

また、「エンゲージメント」とは、サイトに対して興味を持ったとされるユーザー行動のことだ。GA4においては、以下のような場合がエンゲージメントと定義され、そうでない方を「直帰」として扱う。

- ユーザーが10秒以上セッションを継続した場合

- コンバージョンイベントが発生した場合

- 2ページ以上閲覧した場合

一般的なアクセス解析ツールでは、2ページ見なかった場合が直帰とされます。一方で、GA4ではサイトに10秒とどまっていれば直帰にはならないので、GA4で直帰率が高いというのは非常に由々しき事態です(西氏)

レポート機能:「レポート」と「探索」をマスターしよう

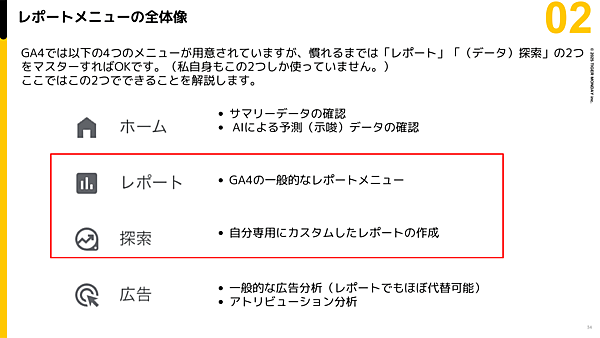

GA4のレポート機能には4つのメニューがあるが、このうち重要なのは「レポート」と「探索」だ。西氏自身も、基本的にはこの2つしか使っていないという。

レポート:GA4の一般的なレポートメニュー

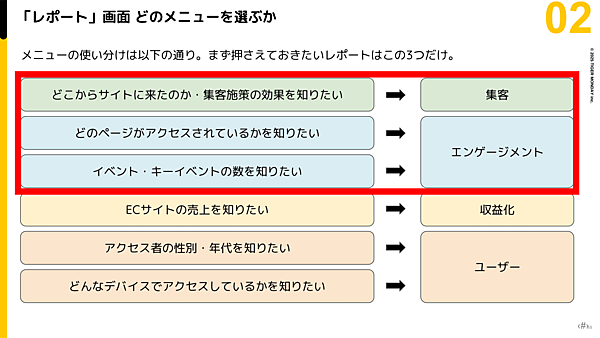

「レポート」は、GA4のプリセットのレポートが見られる機能だ。ECサイト運営者向け機能なども豊富にあるが、最初のうちは「集客」「エンゲージメント」を見ておけばよい。

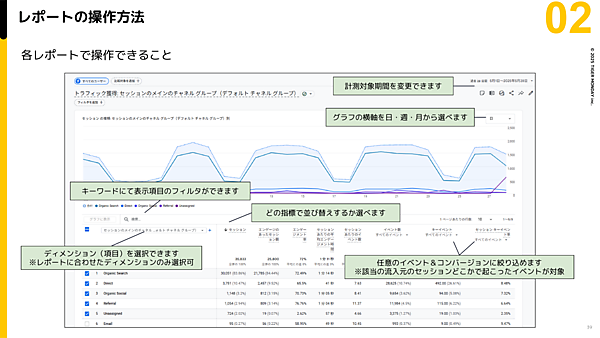

下図が実際のレポート画面だ。主に操作するべきなのは、左下の「ディメンション(項目)の選択」と、右上の「計測対象期間の設定」、そして「任意のイベント・CVの絞り込み」の3点である。

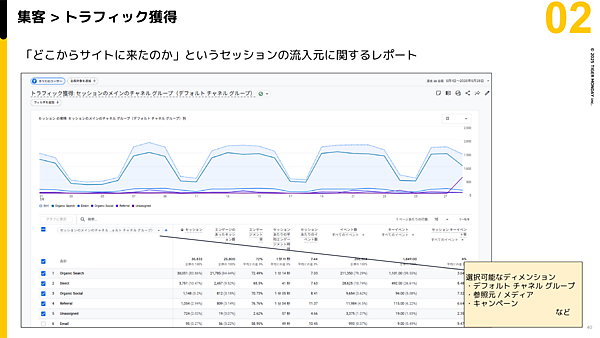

「集客」のレポート

「集客>トラフィック獲得」のレポートでは、「どこからサイトに来たのか」「集客施策の効果」を確認できる。ディメンション(項目)は主に以下の3つから選ぶ。

- デフォルトチャネルグループ

- 参照元/メディア

- キャンペーン

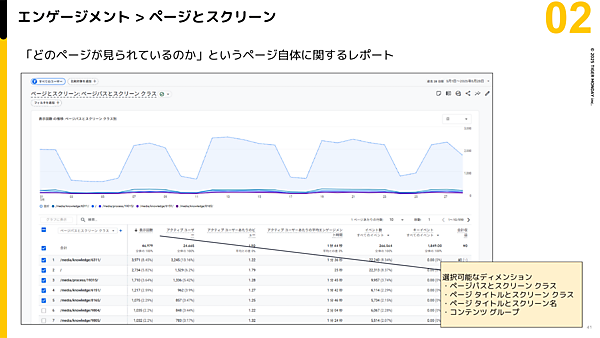

「エンゲージメント」のレポート

「エンゲージメント>ページとスクリーン」のレポートでは、「どのページがどれだけ見られているのか」を確認できる。ディメンションは、主に以下の4つから選ぶ。

- ページパスとスクリーン クラス

- ページ タイトルとスクリーン クラス

- ページ タイトルとスクリーン名

- コンテンツ グループ

同じように、「エンゲージメント>ランディング ページ」では「どのページが入口になっているのか」、「エンゲージメント>イベント」では「どのイベントがどれだけ発生しているのか」を調べられる。

データ探索:自分専用にカスタムしたレポートの作成

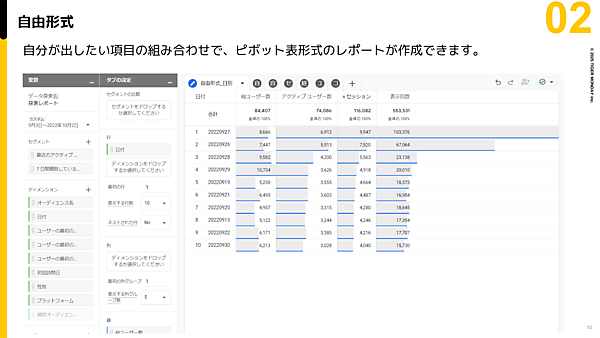

「探索」は、さまざまなディメンション・指標を組み合わせ、レポートをカスタマイズする機能だ。こちらも複数の機能があるが、ここでは特によく使われる「自由形式」について解説する。

「自由形式」のレポート作成

「自由形式」では、好みの項目の組み合わせで、ピボット表形式のレポートを作成することができる。なお、探索形式で作ったレポートは保存されるので、後から何度でも簡単に呼び出せる。

- 日別アクセス数を知りたい場合:行に「日付」、値に「総ユーザー数」「アクティブユーザー数」「セッション」「表示回数」を設定。

- 参照元別アクセス数を知りたい場合:行に「セッションの参照元」、値に「セッション」「セッションあたりのページビュー数」「直帰率」などを設定。

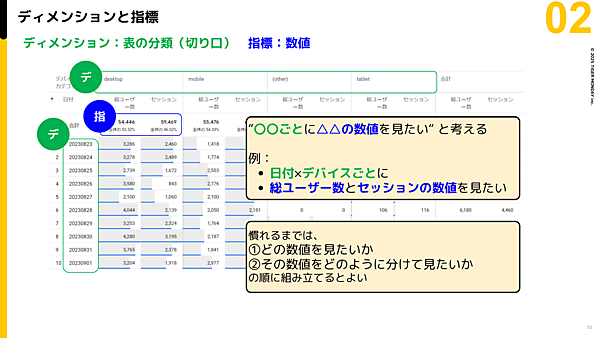

探索を上手く使うコツは、ディメンションと指標を混同しないことだ。前者は「表の分類(切り口)」、後者は「数値」を指している。

例:「日付とデバイスごとに総ユーザー数とセッションの数値が見たい」

- ディメンション→「日付とデバイス」

- セッション→「総ユーザー数とセッションの数値」

慣れないうちは、「どの数値を見たいか」→「その数値をどのように分けて見たいか」の順に考えて、組み立てるのがいいでしょう(西氏)

とはいえ、GA4には300以上のディメンションが存在し、その中から目的のものを見つけ出すのは大変だ。特に利用頻度が高い「日付」は、「時刻」メニューの中にあるという点にも注意されたい。

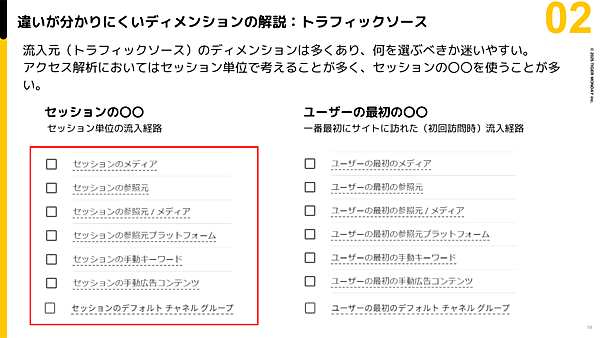

また、流入元のディメンションは多くあり、何を選ぶべきか迷いやすい。西氏は、慣れないうちは「ユーザーの最初の○○」は無視し、「セッションの○○」だけを活用するのがベターだとした。

GA4の悩みはChatGPTにおまかせ! KPIの設計~キーイベント作成まで

講演の後半では、GA4で生成AIをどう生かすか、その活用について語られた。

ChatGPTは、Google アナリティクスやGTM(Google タグマネージャー)のことを熟知しています。これをまず皆さんに知っておいていただきたいです(西氏)

アクセス解析の基本的な用語などについても、ChatGPTはしっかり答えてくれる。GA4の使い方で困ったら、何でも気軽にChatGPTに質問する──これが、西氏のオススメテクニックだ。

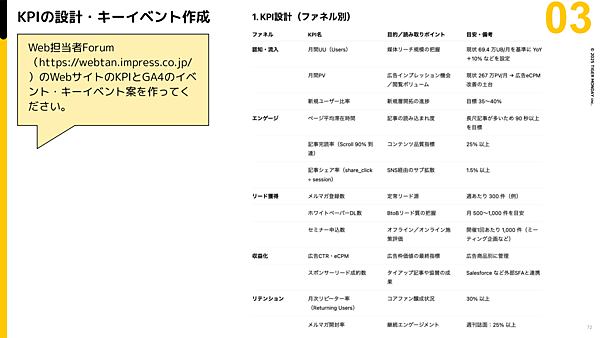

例として、「Web担当者ForumのWebサイトのKPIとGA4のイベント・キーイベント案を作ってください」と入力すれば、下図のようなKPI設計とイベントの定義案がすぐに出力される。

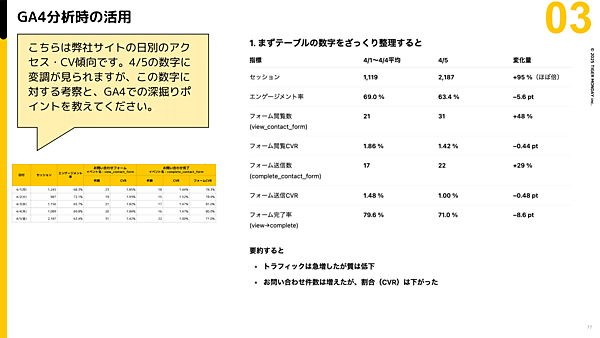

さらに、収集したデータの分析にもChatGPTが活用できる。レポートをChatGPTに読み込ませ、「こちらは弊社サイトの日別のアクセス・CV傾向です。4/5の数字に変調が見られますが、この数字に対する考察と、GA4での深掘りポイントを教えてください」と入力すると、簡単な分析をしてくれる。

毎日のレポート更新で数字に変化があったような場合は、まずはこうして考察してみるといいだろう。ただし、有償版のChatGPTでないと、読み込ませたデータが学習に使われてしまう点には注意したい。

GA4の基本操作を覚えたら、ChatGPTをアドバイザーにして分析を深めてみてください。難しいプロンプトを覚える必要はありません。気軽に相談するところからはじめてみてください(西氏)

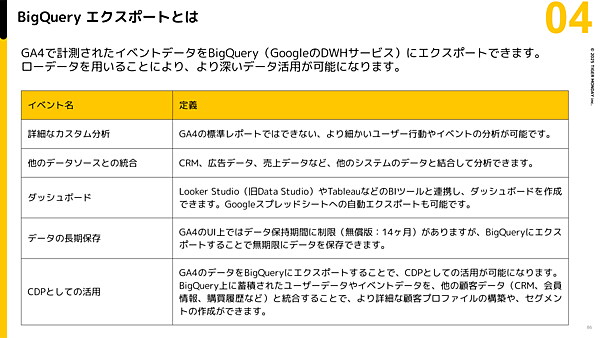

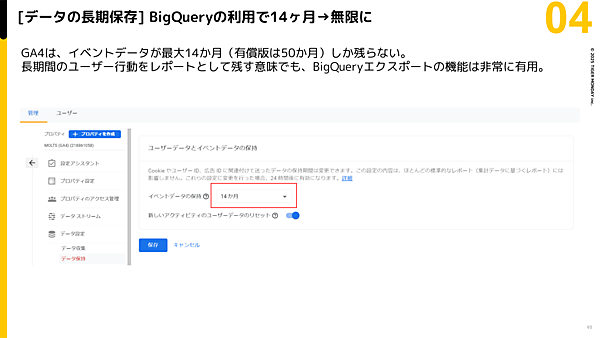

また、GA4はGoogleのビッグデータ解析サービス「BigQuery(ビッグクエリ)」と合わせて使われることが多い。GA4からBigQueryへデータをエクスポートすれば、CVしたユーザーの「ゴールデンパス分析」などが可能となる。データの保存期間が無制限化するのも大きなメリットだ。

もちろん、こうしたディープな分析をするには、高度なSQLのスキルが必要だ。しかし最近では、ChatGPTに頼めば大半のクエリは書いてくれるという。基礎となるGA4やSQLの知識を押さえた上で、生成AIを活用してほしいと西氏は勧める。

西氏は「ChatGPTは頼れる相談相手だが、その力を最大限に活かすにはGA4の基本をおさえることが不可欠。基礎を理解して分析を深め、今後の仕事にぜひ役立ててほしい」と語り、講演を締めくくった。