Z・α世代向け“たまり場”アプリ「パラレル」で商品の認知度向上! カンロとのコラボから見るマーケ戦略

Z・α世代に人気のアプリ「パラレル」、カンロとのコラボによる商品の認知度・好意度の変化について両社の担当者に聞いた。

2025年7月10日 7:01

800万ダウンロード(2025年1月時点)を突破した“たまり場”アプリ「パラレル」が、企業とのコラボレーションを本格始動している。Z・α世代に人気を得るパラレルのミニゲームなどを活用し、コラボ商品やサービスのブランドリフトや購買につなげたい考えだ。直近では、カンロの人気グミ「マロッシュ」とコラボして高い効果を得たという。パラレルの特徴とコラボの成果をパラレル 広告事業責任者の道下江里花氏、カンロ マーケティング本部 ブランド開発部長の髙島稔昭氏に聞いた。

ダウンロード数800万超え イツメンで集うオンラインの“たまり場”

2019年にサービスを開始したパラレルは、学生時代に友達同士で集まっていた“部室”や“放課後の教室”のような、何気ないコミュニケーションが取れる場所をオンライン上に作りたいという共同創業者の思いから誕生した。

パラレルでは友達と複数人での利用を前提としており、年齢制限はないが、対象年齢は13歳以上だ。基本機能は「コミュニケーション」と「コンテンツ」の2つで、すべて無料で利用できる。コミュニケーションには通話・チャットのほか、友達が利用したコンテンツやゲームのスコア、過去のログイン状況など、アクティビティの閲覧機能がある。コンテンツには、ミニゲーム、カラオケ、YouTube視聴などがある。

より細かい機能だと、変声で話せるボイスチェンジやボイススタンプ、ルームにいる人の音声ボリュームの個別調整などがあり、友達同士のコミュニケーションを促進する工夫を散りばめています(道下氏)

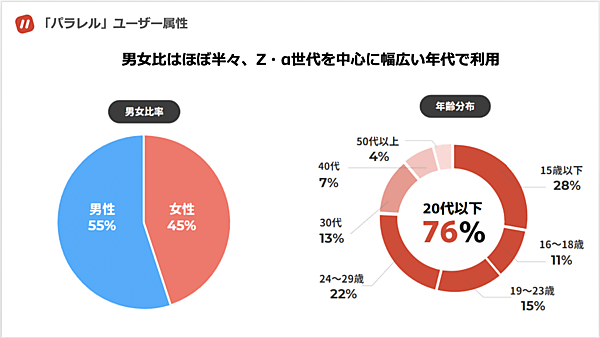

ユーザーはZ・α世代が大半を占め、中学生から30代までまんべんなく使用されている。男女比率もほぼ半々(男性55%、女性45%)だ。

ユーザーの58%が学校や職場の身近な友達と利用しており、いつも集まっている“イツメン”とのたまり場と認識しているようだ。実際、大勢ではなく数人のメンバーと集うユーザーが大半だという。ユーザーの70%以上が週5日以上利用していて、1日の平均滞在時間が180分と長時間使う傾向もある。

通話やチャットはもちろん、つなぎながら宿題をする、お絵かきをするといった方もいます。若年層には、長時間集まってコミュニケーションを取る習慣が昔からあり、それがリアルからオンラインに移り変わっているのだと思います(道下氏)

会話のきっかけをさりげなく作りたいZ・α世代に最適

数年にわたりパラレルを運営するなかで、「なぜパラレルがZ・α世代に好まれるか」が見えてきているという。同世代のコミュニケーションインサイトには、「トピックベースの共有を通じて会話のきっかけをさりげなく作りたい意向」があり、これがパラレルの機能とマッチしていると道下氏は述べる。

SNSが当たり前の環境で育ったZ・α世代には、友達とつながっていたい傾向が強く見られます。そのため、SNSでは友達とコミュニケーションを取るための「フリ」としての投稿が多いです。たとえば、アニメやドラマのスクリーンショットを貼って「今日は神回だった」とか、「スタバの新作がおいしい」とか。これらの背景には、「僕もそれ見たよ」「私も飲みたい」といった友達のリアクションへの期待があるのだと思います(道下氏)

道下氏によると、同社ではこうした行動を「計画的セレンディピティ」と名付け、重要視している。パラレルでは、アプリを立ち上げたら誰かがルーム内でゲームをしていたり、動画を視聴していたり、すでに会話が始まっていることが多い。そのような状況が自然な会話のきっかけとなり、「何してる?」と直接聞くよりも気楽にコミュニケーションを始めやすいようだ。

加えて、「気心が知れた友達だけでつながっている空間」であることもリピート利用につながっているようだ。

一般的なSNSは不特定多数の人とつながりやすく、身内なら笑って終わるような投稿が批判の対象になるなど炎上リスクがつきまといます。一方、パラレルはいつもの仲良しメンバーだけで集まるのが基本です。安心して本音が話せることが居心地の良さにつながるのかなと思います(道下氏)

パラレルでは、未成年ユーザーも多いことから不特定多数とはつながれない仕様としている。友達になるには、LINEのようにIDでの申請が必要でIDを知らない人とはつながれない。今のところ大きなトラブルは出ていないが、安全対策は引き続き強化していくそうだ。

これまでのところ、パラレルは広告をほぼ使わず、口コミを中心に急成長してきたという。そして、一定の認知が得られた2025年から本格的に企業とのコラボレーションを開始した。

人気菓子「マロッシュ」とのコラボ事例、プレイ後の認知度や好意度が上昇

これまでのコラボでは、アプリ内のミニゲームを有効活用して「認知度」や「好意度」などの向上につなげている。カンロの人気菓子「マロッシュ」とのコラボ事例でも、期待以上の成果が出たという。

2021年6月に発売したマロッシュは、製造時に空気を混ぜ込む「エアレーション製法」による、もちもちとした弾力のある食感が特徴。メインターゲットは16〜22歳の若年層で、発売から1年半で年間売上が20億円を達成、日本食糧新聞社の第40回食品ヒット大賞「優秀ヒット賞」を受賞(2021年)するなど好調に推移している。

過去には、若年層から人気のあるアーティストとのコラボ商品を2024年9月に発売したり、影響力のあるインフルエンサーを起用して、TikTokでマロッシュオリジナル曲のダンス動画を配信したりして若年層のエンゲージメントを強化し、ブランドの認知拡大と親近感の醸成を図ってきた。

順調に人気は得ていたものの認知度は十分でなく、若年層に効果的にアプローチできるマーケティング施策を模索していたところ、パラレルさんからコラボを提案いただきました。マロッシュのターゲットとユーザー層が一致していて親和性が高く、ご一緒したいと考えました(髙島氏)

同コラボでは、パラレルの人気ミニゲーム「とび夫」をマロッシュ仕様に着せ替え。背景やキャラクターの風貌を変更したほか、高得点を獲得したタイミングでマロッシュのロゴやカタチをしたエフェクトが出るようにした。「マロッシュチャレンジ」と銘打ち、アプリ内の目立つ場所にバナーを配置したほか、高得点者への賞品やSNSシェアによるプレゼントキャンペーンも用意した。

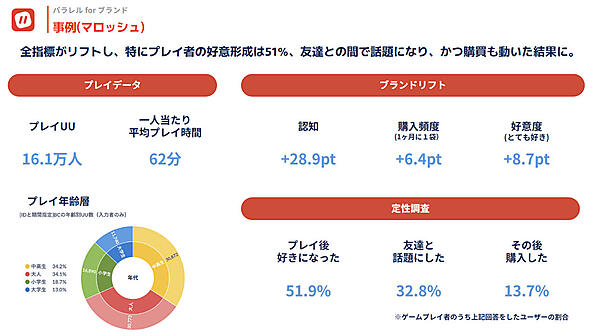

2025年2月25日~ 3月17日の約3週間実施したところ、「認知」が28.9ポイント、「好意度」が8.7ポイント増加したほか、定性調査では「プレイ後好きになった」51.9%、「その後購入した」13.7%などブランドリフトへの貢献が明らかになった。

とび夫は月間のプレイUUが約10万人のところ、本コラボでは3週間で16.1万人と、期間中に注目されていたことがわかります。一定得点に達すると賞品がもらえるなど、モチベーションを促進する施策もプレイにつながったようです(道下氏)

3週間で1人当たり平均62分のタッチポイントが生まれていて、認知が十分に向上したのは大きな収穫でした。SNSでの発信は企業広告の印象が強くなりがちです。しかし、本コラボではゲームをするなかで自然とマロッシュの情報に触れ、ユーザー同士の共感や会話を通じて興味・関心が生まれ、好意や購入までつながるのがメリットだと感じました(髙島氏)

なぜゲームで遊ぶことが「好意度」や「購入」につながるのか

ゲームをプレイしながら商品に触れるなかで、認知が向上するのは理解しやすい。ただ、それがなぜ好意度や購入意向につながるのだろうか。道下氏は、「友達同士のたまり場」というパラレルの強みが影響していると話す。

パラレルのユーザーは、友達同士で話しながらゲームを楽しむのが一般的です。ゲームを通じてマロッシュのクリエイティブと自然に接触し、かつ友達同士でマロッシュについて楽しく会話することで好意度や購入意向が醸成されやすいのかと思います。また、パラレル上で友達が遊んだ履歴が閲覧できるため、友達が遊んでいたゲームであれば自然と興味・関心が湧き、それも好意度につながるのかもしれません。(道下氏)

髙島氏も、「友達からのおすすめは購入意向に影響する」と言及した。

マロッシュの購入者へのアンケートでは、認知のきっかけとして最も多いのが店頭です。一方で、購買意欲が最も湧くのは「友達や家族など身近な人におすすめされたとき」です。それを踏まえると、パラレルでの接触が購買につながるのも納得できます(髙島氏)

今回のコラボの結果を受けて、髙島氏は「今後もパラレルとの協業可能性を探りたい」と話した。現在パラレルには、Z・α世代向けの飲料や食品を扱うメーカー、小売企業、学習塾などからコラボ依頼が届いているそうだ。マロッシュの事例を活かしながら、より購買につなげやすいクーポンの活用などサービスの改良を模索しているという。