生成AIの普及でコンテンツ制作が容易になった今、SNSで選ばれるためには「誰でも作れる情報」ではなく、リアルな体験やナレッジを資産化することが重要だ。はたして現場の魅力を引き出し、自然と拡散されるコンテンツづくりを実践するためにはどうすればいいのか。

「デジタルマーケターズサミット 2025 Winter」に登壇したEmbedsocial Japan代表取締役の田中理央氏が、「ホテルメトロポリタン エドモント」の事例について、施策を担当した日本ホテル マーケティング部の田中宏史氏と振り返りながら、UGCとSNSを活用してファンを増やし、持続的な成果を生む方法を紹介した。

(右)日本ホテル株式会社 ホテルメトロポリタン エドモント マーケティング部 販売促進課係長 田中 宏史氏

リアリティや情報価値が求められるAI時代のコンテンツ戦略

セミナーの冒頭で、Embedsocial Japanの田中氏は「AI時代に求められるコンテンツ施策」について、3つの重要ポイントを挙げた。

- 時代変化に左右されない情報発信の考え方

- マーケティングの先にいる人のことを思うこと

- 顧客・会社・従業員の三方よしのコンテンツ発信

その理由として、田中氏は「膨大なコンテンツがAIで生み出されている」現状を挙げる。実際、AIにより生成されたコンテンツの割合はGoogleの検索結果では19.1%、ブログプラッフォーム「Midiam」の最新記事で約50%にも上る。AIによって誰でもコンテンツを作れるようになった一方、差別化が難しくなり、ブランド価値が低下する、広告コストが上昇するなどの弊害も生じている。

このような状況下で「価値を持つコンテンツ」とはどのようなものか。そもそもAI生成コンテンツは、インターネット上のコンテンツや一般に販売されている書籍などを学習し、作成される。逆に言えば、「学習できない」要素が入ったコンテンツこそ、AIには真似ができないものとなる。

つまり、専門知識や経験に基づく独自の知見、それによって導き出される最適解や判断、そして個々の価値観に応じた感性などをもとに生み出されるコンテンツこそが、高い価値を持つというわけだ。これを「自社SNS運用」と「UGC活用」の掛け合わせで運用していくことが有効だという。

自社SNS活用事例①

スタッフのサービス力を伝える「心温まるコンテンツ」で魅力を訴求

「AIでは作れない」コンテンツ戦略で成果をあげているのが、JR東日本グループの日本ホテルが運営するシティホテル「ホテルメトロポリタンエドモント」だ。フランス料理で日本人初のミシュランを取得した中村勝広氏を擁して「食のエドモンド」と呼ばれ、東京の飯田橋という好立地も相まって定宿とする顧客も多い。

6月で40周年を迎える歴史あるホテルながら、デジタルマーケティングにも力を入れてきた。特にSNSでは昨年から工夫を凝らしており、1年弱という短期間で大幅なフォロワー増を達成し、多くのスタッフとの連携によって効率的・効果的なコンテンツ制作体制を実現している。

注目すべき点は、フォロワー数の増加だけでなく、コンテンツの質とフォロワーとのコミュニケーション、そして内部的な取り組みの充実度です。具体的には、シェフを始め多様なホテルスタッフと協力し、料理の裏側や接客のこだわりなど“エドモントホテルならではの視点”で作成されたコンテンツが注目を集めており、魅力向上へとつながっています(Embedsocial 田中氏)

そんなエドモントホテルも、以前はフォロワー数が伸び悩み、タイアップ企画におけるコンテンツ力の向上やSNSの有効活用が課題になっていたという。

ホテルイベントをSNSで知ったという方が多く、コンテンツ力の強化が営業力に直結すると感じていました(日本ホテル 田中氏)

そこでSNSでの認知獲得のために「バズる」ことを意識したコンテンツを作成し、最大70万もの閲覧を獲得できたものの、ブランド価値向上という観点からは疑問が残ったという。

「バズるためには否定的なコンテンツが有効」という知見もあり、ブランド毀損にならないレベルで工夫してみたのですが、「こんなマナーはNG」「〜しないと損」といったネガティブな表現になってしまうところが気になりました。閲覧数は獲得でき、コメントも多く得られたのですが、どこか“ざわざわ”する内容が多かったのです(日本ホテル 田中氏)

ポジティブな表現を意識して好結果に

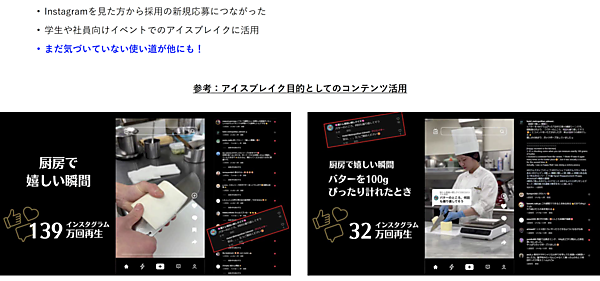

そこで反省を踏まえつつ、エドモントホテルのブランド価値を高められる動画として模索したのが、スタッフへのヒアリングをもとに作成した「厨房で嬉しい瞬間」をテーマにした動画だった。心が温まるポジティブなコンテンツへと方向転換したところ、Instagramでより多くの再生回数(489万回)を獲得した。

それ以上に効果が高いと思われたのは、「笑顔がいい」「いい仕事をしている」など視聴者からの好意的なコメントが多く寄せられたことだという。エンタメ的な魅力を持ちながら、エドモントホテルのサービスの質の高さを伝えており、ブランド価値だけでなくスタッフのモチベーション向上にもつながった。

スタッフには営業時間外に協力してもらうため、当初はやや消極的でした。しかし、閲覧者や社内からポジティブなコメントが多く寄せられたことから前向きになり、撮影の調整もスムーズになっていきました(日本ホテル 田中氏)

こうした好循環が生まれる理由について、日本ホテルの田中氏は「共感が大事」と語る。具代的には以下の3点となる。

- アルバイトで体験するなど同体験に結びついたもの

- テロップがなくても内容がわかりやすいこと

- 視聴後に幸福感が得られること

自社SNS活用事例②

エンタメコンテンツ✕PRコンテンツの掛け合わせで売り上げに貢献

ホテルエドモントでは、集客を目的とした「PR投稿」と認知獲得を狙った「エンタメ性の高いコンテンツ」を、それぞれ約半数の割合で発信しているという。

エンタメコンテンツで幅広い層にリーチし、それをきっかけに他の動画も見てもらいます。PRコンテンツでしっかりとサービスや商品の魅力を伝えれば、その相乗効果で集客につなげられると考えました(日本ホテル 田中氏)

その具体例として紹介されたのが、「ウイスキーを一番美味しく保管する方法」というエンタメコンテンツに紐づけて、「隠れ家バーで特別なひとときを」と題した宿泊プランを打ち出した施策だ。エンタメコンテンツは59万回再生され、宿泊プランは倍増となり、売り上げへとつなげることができた。

エンタメコンテンツでバーやスタッフの雰囲気が伝わったことが大きいのではないかと考えています(日本ホテル 田中氏)

自分たちのサービスは日常のことゆえ“当たり前”と思いがちです。しかし、意外と知られていないことや、お客さま目線では魅力的に感じるものも多くあります。そうした部分を発信することで、少しずつでも魅力の形成になるのではないでしょうか(Embedsocial 田中氏)

閲覧者目線で大きな効果、採用にも好影響

閲覧者側の目線になってコンテンツを考えることも大切だろう。SNSを閲覧するタイミングは、寝る前や人を待っているときなどが多い。そこでPR色の濃い動画よりも、自然に共感できる内容であることが望ましい。

そして、こうしたコンテンツを蓄積するメリットとして、日本ホテルの田中氏は「汎用性」を挙げる。「リール動画は全てのプラットフォームを網羅でき、さらにThreadsのような縦長動画が台頭するなど新しいSNSが登場したときにスタートダッシュでコンテンツを提供できる」と語った。

当然ながらSNSだけでなく、自社のサイトや他のツールにも活用ができる。そして、思わぬタイミングで閲覧数が急激に上がる「時限爆弾化」がかなうことも大きなメリットだという。実際、エドモントの動画も早々に再生回数を獲得したInstagramやTikTokに対し、伸びなかったYouTubeの再生数が、約3か月後に急増したというケースがあった。

そして、マーケティング以外にも、予期せずして効果があったこととして、日本ホテルの田中氏は「採用」を挙げる。コンテンツを見て就職先として興味を持った学生からダイレクトメールの問い合わせがあったり、採用面接時のアイスブレイク効果(緊張を和らげる効果)があったり、とりわけ若年層とのコミュニケーションにおいてプラスの効果が得られた。

そして、こうした取り組みを継続させるコツとして、日本ホテルの田中氏は「下準備を怠らないことが9割」と語る。撮りたい動画のイメージを関係者と共有することで、能動的に取り組んでもらえるようになり、新たな意見が生まれるなどして予想以上の動画が撮れるという。そして、もう1つ「投稿にリズムをつくること」を挙げ、そのために「計画を立てること、外注と内製の連携体制を取ることが大切」と語った。

UGC活用事例

インフルエンサーの活用で質の高いUGCを促し、好循環を創出

続いてコンテンツ戦略のもう1つの柱であるUGC(User Generated Content)はどのように活用されているのだろうか。UGCはユーザーによって制作・発信されるコンテンツのことであり、レビューやクチコミなども含まれる。ホテル選びにおいても、Googleコメントや多種サービスのコメント欄などのUGCが影響を与えているのは明らかであり、Instagramのタグ付も大きな決定要因とみなされている。

お手本となるUGCをインフルエンサーに投稿してもらう

そこで、エドモントホテルでは宿泊者の投稿を待つだけでなく、タイアップ企画や独自キャンペーンを積極的に実施し、「シェアしたくなる体験」を創出している。そこでフォトスポットなどを設けるだけでなく、どのような写真を撮りたくなるか、実際に見て回り、縦長の画角などもチェックするという。また、その過程でインフルエンサーを活用した土台作りの重要性が強調された。

具体的には、まずインフルエンサーによる質の高いPR投稿を行い、それをもとにハッシュタグキャンペーンを展開して一般ユーザーからの応募を促し、自然なUGC投稿を促す好循環を生み出している。つまり、UGCの質を高めるため、インフルエンサーには「お手本」を作ってもらうというわけだ。そのためにあらかじめコンセプトを説明し、訴求するポイントについてもリクエストするという。

そして、今後のUGC活用の展望として、タイアップ企画やキャンペーンだけでなく、宿泊、レストラン、宴会、ウェディングなどの「ホテル体験」についてもUGCを発生させる状況をつくることを挙げた。

UGCが生み出されるということは、顧客満足度が向上し、必然的にブランド価値が高まることと同義だと思います。デジタルマーケティング戦略として実施していますが、ホテルの基本姿勢としても意識していきたいですね(日本ホテル 田中氏)

キャンペーンでUGCを生み出して終わり、PVを集めて終わりではありません。そのサイクルを回す中でブランドの価値や顧客満足度の向上につなげてこそ、マーケティング施策として意味を持つようになります(Embedsocial 田中氏)

「顧客・会社・従業員」三方よしの視点で情報発信を

そして、Embedsocial 田中氏は「コンテンツ戦略においては、マーケティングの先にいる人のことを思い、顧客・会社・従業員の三方よしの視点で情報発信することが重要。特に、単なる数値目標の達成だけでなく、人々の共感を得られるような質の高いコンテンツを継続的に発信することが、長期的な企業価値の向上につながる」と語った。

最後に、広告に頼らないオーガニック集客を強化するサービスとして、EmbedsocialのUGC活用やSNS投稿管理・データ分析などが紹介された。Embedsocialの田中氏は「顧客企業の内製化に伴走し、SNS活用も含めデジタルマーケティングのノウハウをオープンに提供している」とアピールした。