「商品やサービスの魅力が、なかなか若者に届かない……」

そんな多くのSNS担当者が抱える悩みに、一つの答えを示した事例がある。

葛飾区公式TikTokアカウント「なんかいいよね、葛飾」が投稿した「たわしの作り方」の動画が240万回再生を突破。ついには「TikTok Awards Japan」2024「Public Sector of the Year」(以下:TikTokアワード)で最優秀賞を受賞した。

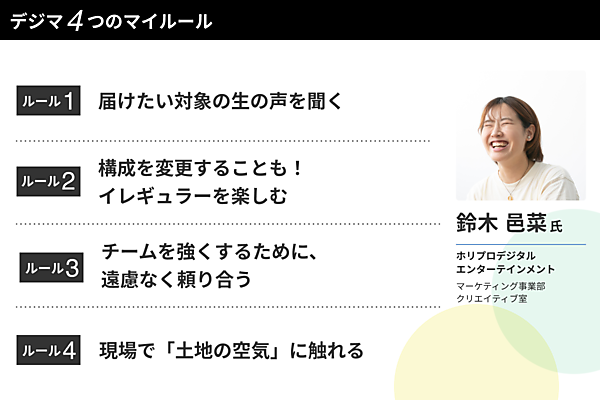

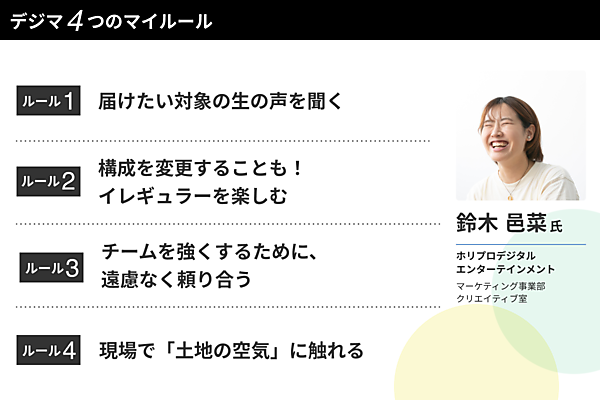

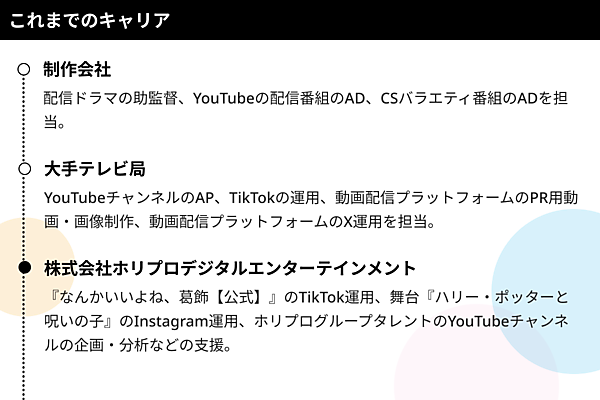

この快挙の立役者が、2025年3月まで「なんかいいよね、葛飾」の運用支援を担当した株式会社ホリプロデジタルエンターテインメントの鈴木邑菜(ゆうな)氏だ。なぜ彼女は、多くの企業や自治体がSNSに苦戦する中で若者の心を掴むコンテンツを生み出せるのか。その核心にある4つのルールを紐解く。

雑談こそ、最強の企画会議

ルール1 届けたい対象の生の声を聞く

葛飾区の公式TikTokアカウントで、伝統産業をテーマにした動画が240万回以上の再生を記録した。

工房で職人が黙々とたわしを作る音だけが響く。この動画が生まれた背景を鈴木氏に聞くと、インターンの大学生とのやり取りがきっかけだった。

運用は上長と私が中心で進める体制です。企画を考える中でインターンと『今度伝統工芸系の企画をやるんだよね』と話したところ、葛飾区の伝統産業を紹介するYouTubeチャンネルで、たわしを作っている工房の動画を見つけてくれたんです。『たわしを作っているときの音、めちゃくちゃよくないですか?』と提案されたことがはじまりでした(鈴木氏)

鈴木氏はその提案をヒントに「ASMR※

インターンは流行に敏感なアンテナを持っていますし、エンタメ業界でSNS運用を行う上で、大学生の視点はとても大事です(鈴木氏)

若い世代の声を取り入れたくても、世代の離れた若者とのコミュニケーションを取るのが難しいと感じる人もいるだろう。鈴木氏がコミュニケーションを取るときに意識していることはあるのだろうか。

傾聴を大事にしています。年下からすると、目上の人が話していたらとりあえず聞くしかないですよね。でも上が話してばかりでは、年下の考えや思いは引き出せません。まず自己開示をした上で、相手の話を引き出す質問をするように心がけています(鈴木氏)

たとえば、まず自分の週末の過ごし方を話したうえで「週末はどう過ごしてるの?」と聞く。相手が少しでも嫌そうな反応を見せたら、それ以上は踏み込まない。一度でうまくいかなくても、タイミングを見て改めて話しかけるようにしているという。

年下か年上かに限らず、人間関係は円滑なほうが仕事もスムーズに進みます。『最近おもしろかったドラマある?』『このSNS投稿いいね〜』といった雑談から企画が生まれることも多い。効率的とは言えないかもしれませんが、そういった普段の雑談から傾聴や自己開示などで話しやすく楽しい雰囲気づくりを心がけることで、率直な声や良い意見が出てきやすくなる。長い目で見ても、楽しむことは大切だと思っています(鈴木氏)

撮影は予期せぬ出来事が多発!

ルール2 構成を変更することも!イレギュラーを楽しむ

鈴木氏は制作会社に勤めた経験があり、ドラマの制作現場でも働いていたことがある。現在の仕事との違いについてこう語る。

ドラマの現場では脚本が作りこまれていて、総合演出や監督がどんな作品を作りたいかという一つの意思に向けて、みんなが力を合わせていく雰囲気です。一方SNSの動画撮影は、イレギュラーな出来事が動画の肝になるケースが多いです(鈴木氏)

SNSの撮影はスケジュールや予算との兼ね合いから、事前のロケハンがないケースが多い。現場に行ってみたら、ホームページの写真と全然違い、「このままではSNSで映えない……」と困ることもある。そんなときは、現場にある素材をどう工夫しておもしろく見せるのかを考えていく。

もちろん企画を立てた上で現場に行きますが、その場で肉付けしていくことも多いです。たとえば、たわしの動画は、完成したたわしを距離のあるかごに投げ入れる、職人さんのコントロール力がすごくておもしろかったんです。急遽、撮影するスマホをかごに入れさせてもらい、その様子を撮影しました(鈴木氏)

TikTokアワードの審査員からも「たわしを投げ入れるシーンが印象的だった」との声が寄せられた。こうした臨機応変な対応がSNSでの拡散を生む。

他にも公園で地域の子どもたちに撮影協力を依頼しようとした際、想定外に子どもがいないこともあった。そんなとき、公園にいたスタッフの方が「知り合いの親子に声をかけてみようか?」とキャスティングを手伝ってくれたこともある。協力が得られた背景には、鈴木さんの人との距離感の近さがある。

おじいちゃん、おばあちゃんに協力していただくことが多く、孫になったつもりでコミュニケーションを取っていました。他には、親御さんにお子さんの撮影許可をいただくときは、どう使用する動画なのかを詳しく説明して安心してもらえるようにします。子どもたちに伸び伸び動いてもらえるように、まずは私が子どもたちと一緒に遊びます。協力していただく方たちと同じ目線に立って、相手にとって気持ちのいい距離感で接するように心がけています(鈴木氏)

一人で60本の企画は限界を感じる……

ルール3チームを強くするために、遠慮なく頼り合う

鈴木氏のエピソードからは、社内の関係者や顧客と良好な関係を築いていることがうかがえる。しかし、以前働いていた会社では人に頼ることができず、仕事を抱えて疲弊してしまったこともある。

少人数の会社で皆が忙しくしていたので、上司にいつ相談や質問をしたらいいかわかりませんでした。わからないまま70%くらいの完成度で提出したところ、『こんな状態で持ってくるな』と跳ね返されて、どうしていいかわからなくなってしまったこともありました。ついつい自分で仕事を抱えがちなところもあります(鈴木氏)

現在の会社では、案件の担当は2名以上の体制であることが多く、加えて上司も相談役になる体制だ。そのため、チーム内での相談は非常にしやすくなった。

周囲に頼れるようになると、チームで結果を出せる機会が増えました。葛飾区のアカウントでは年間で48本動画を制作するにあたり、企画自体は60本ほど出しましたが、一人で60本を考えるのは発想力的にも限界があります。実際にチームで企画を出し合ったことが、TikTokアワード受賞にもつながったと思っています。

頼り合えることがチームを強くすると感じています(鈴木氏)

五感で仕入れるSNSのネタ

ルール4 現場で「土地の空気」に触れる

SNS運用は企画が非常に大事であり、企画対象を深く知ることは欠かせない。鈴木氏が葛飾区のアカウントの担当になった時点では葛飾区に行ったことがなく、知らないことばかりだった。どのようにして理解を深めたのだろうか。

SNSでの撮影のときに心掛けているのは、なるべく現場に足を運ぶことです。撮影が午後からなら午前の早い時間に現地に着いて散策したり、地元の飲食店で食事して、空気感を肌で感じたりしています。葛飾区に行くときに乗る京成線の車内のポスターを見ながら、イベントの情報を仕入れて企画につなげたこともあります(鈴木氏)

葛飾区の夏っぽい景色を「写ルンです」で撮影し、編集した動画がある。撮影場所は、以前通りかかって「あの場所いいな」と覚えていた場所にするなど、地元散策の経験も生かすことができた。

そして、葛飾区で得た経験は次のステップへとつながっている。

関東圏の別の自治体の案件も担当することになりました。葛飾区で得た知見や、地方自治体の政策をポップに伝えていくノウハウを他の自治体でも生かしていきたいです。

私の母の出身地は青森の山奥なのですが、急速に過疎化が進んでいます。廃業したホテルが立ち並ぶ抜け殻のような様子を見ると切ない気持ちになります。こうしたローカルな場所をピンポイントで拡散する力がSNSにはあるので、いつかはそんな仕事ができたらと思います(鈴木氏)

また、大学時代は台湾に留学し、中国語を学んだ経験も持つ。「SNSを通じてローカルと世界をつなぐ仕事にも挑戦してみたい」と今後の展望を語った。