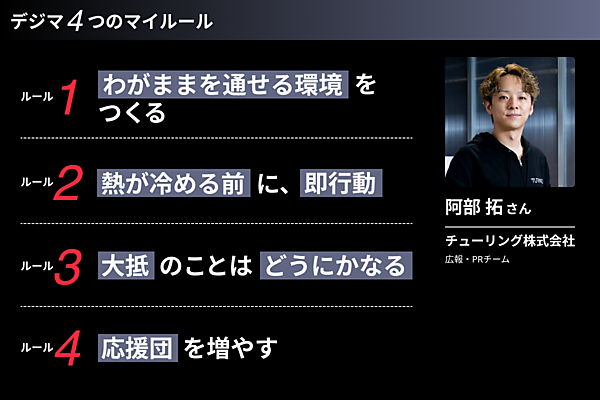

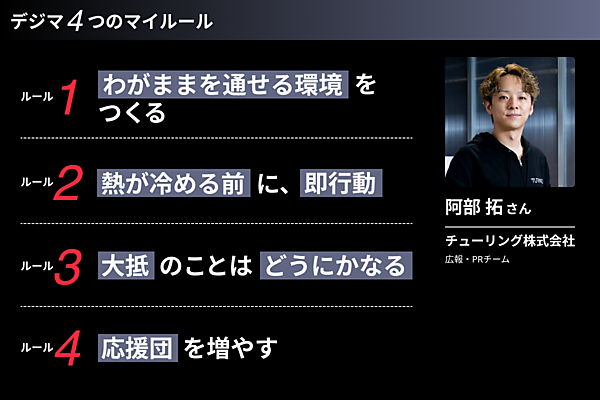

自分の考えを貫くよりも、つい周囲の様子をうかがってしまう——そんな経験はないだろうか。そんな人にこそ知ってほしいのが、チューリング株式会社(以下、チューリング)のPR担当・阿部氏が掲げる「わがままを通せる環境をつくる」という働き方だ。では、阿部氏はどのようにして“わがまま”を仕事に生かしているのか。その仕事のマイルールに迫った。

入社半年後に「辞めます」宣言

ルール1 わがままを通せる環境をつくる

どんな会社であっても、いつ辞めてもいいと私は思っています。そう思っていないと、自由に意見を言うのは難しいと思うんです。自分の考えがあるのに上司にイヤな顔をされるかもしれないとか、周囲の目を気にして話せないのはよくないですよね。私は何かを我慢して働くのがイヤなので、自分がわがままを通せる環境をつくるようにしています(阿部氏)

こう語るのは、チューリングでPRを担当する阿部氏。阿部氏の言う「わがまま」は、単なる自己主張ではなく、目的達成のための積極的な手段なのだ。自会社で働きながらわがままを通すことは難易度が高いように思えるが、阿部氏はどのように実現してきたのだろうか。

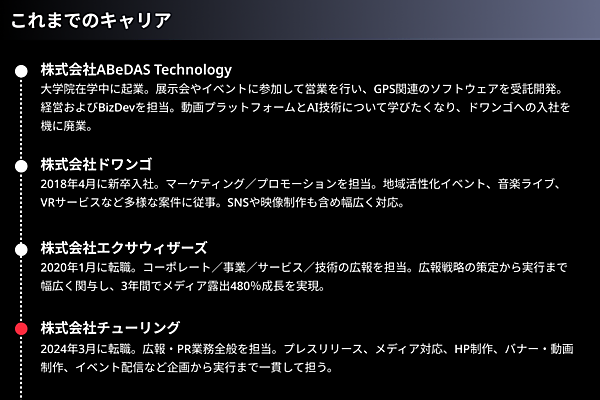

阿部氏は大学院在学中に起業した後、26歳でドワンゴに新卒入社し、ニコニコ超会議やニコニコ町会議という全国各地で行うイベントの広報を担当する。広報の主な仕事は、メディアをイベントに呼び込むことだ。従来の担当者は、前日に地元の記者クラブでメディア関係者と交流し、それが終われば基本的にはホテルに戻って自分の仕事を進めていた。しかし、阿部氏はテントや機材の設営など担当外の業務も率先して手伝っていたという。

イベント中にメディアが取材に入ると、現場の社員は目の前のお客さんへの対応をしながら、メディアにも気を配らなければならず、負担が大きいです。でも、広報の立場としてはメディア対応にも協力してほしい。そんなわがままを通すためには仲良くなることが大事だと考え、一緒にテントを設営していました。担当者がどんな仕事をしていて、どんな大変さがあるのかを一緒に体験することに意味があると思ったんです。結果として、現場社員との距離が縮まったことで、メディア対応にも協力的になってもらえることが多かったです(阿部氏)

このエピソードが示すように、阿部氏にとっての「わがまま」は、自身が広報としてやりたいことの実現を意味している。そしてそれは、広報として“会社のあるべき姿”を実現するための行動でもあるのだ。こうした阿部氏ならではのわがままは、さまざまな場面で発揮されてきた。ドワンゴの次に転職した生成AIスタートアップであるエクサウィザーズでは、入社半年後に「辞めます」と宣言し、周囲を驚かせた。

私は業務効率化のために、新しい技術やアプリを積極的に使ってきました。ドワンゴでは比較的自由度が高く使えたのですが、エクサウィザーズではAIという先端技術を扱う事業領域だったこともありセキュリティがより厳しく、使用したいアプリの申請が必要で、検証に少し時間がかかるという状況でした。今となっては当然のセキュリティだと思いますが、当時は厳しすぎると思ってしまったんです。(阿部氏)

阿部氏が辞めたい理由を理解した上司、CTO、社長は「システム面は改善するから、3カ月待ってほしい」と説得した。

3カ月待っていたところ、ほぼ改善してもらうことができました。結構わがままを言ったと思うのですが、入社後の半年間ちゃんと仕事をしていたので、『辞めたら困る』と1ミリくらいは思ってもらえたのかもしれません。こんな自分を理解してくれる会社やメンバーに常に感謝の気持ちを持つことはもちろんですが、同時に、多少のわがままが通るよう、まずは得意なことで結果を出すことも意識しています(阿部氏)

金曜にチューリングを知って、日曜に応募

ルール2 熱が冷める前に、即行動

阿部氏がエクサウィザーズに入社した当時、会社は上場を目前に控えていた。上場広報にも一通り携わったのち、2024年3月からは生成AIで完全自動運転を目指すチューリング株式会社で働いている。その経緯について阿部氏はこう語る。

前職の同僚が『面白い会社を見つけた!』とチューリングのURLを送ってきたんです。プレスリリースなどを読み進めるうちに、マイルストーンの達成スピードやメンバーの優秀さに驚かされました。さらに、広報の“1人目採用”だと知って、これは滅多にないチャンスだと感じたんです。(阿部氏)

阿部氏がチューリングのことを知ったのは、ある金曜のこと。興味が止まらなくなって夜通しチューリングのことを調べ続けて、土曜には職務経歴書を書いていた。週末だったため、翌月曜の日付で書類を作成しておき週明けに送ろうと思っていたが、日曜になるとそわそわしてしまい、気づけばそのまま応募書類を送っていた。

広報の仕事では日付や曜日の間違いはあってはならないことです。普段はすごく気をつけているのですが、熱が冷める前に行動したくなってしまったんです(阿部氏)

阿部氏は面接までにチューリングのプレスリリースや関連のニュース記事をすべて読み込み、公開されている動画やブログ、経営陣のSNSもすべて読んでいた。面接の場で事業について説明を受けながらも、すでにほとんどを理解している状況だったという。さらに、自分が広報として入社したらやりたいことも考え、資料を作成して持ち込んだ。阿部氏はなぜそこまでチューリングに心を動かされたのだろうか。

チューリングの広報に一番適任なのは自分だと思ったからです。広報やPRの経験のある人自体はレアですが、私はAIのスタートアップで働いた経験もあります。スタートアップ特有のカオスな環境にも耐性があり、AI技術にそこそこ詳しい広報経験者はあまりいないと思いました(阿部氏)

面接を無事に通過し、阿部氏はチューリングの一員になることが決まった。取材中には、「流されて生きているタイプなんです」と自身を語る場面もあった。だが、面接でのエピソードからもわかるように、ここぞという勝負どころでは絶対に勝つという強い意志を感じた。

これまで計画を立てて人生を歩んだことがないんです。計画を立てるとその通りにいかなかった場合、うまくいかなかったという結末になります。でも、もともと計画していなかったら、何が起きたとしても新しいイベントが発生したと捉えられます。何が起きたとしても、そのときの環境を最大限に楽しめると思っています(阿部氏)

テレビ局、出禁のピンチ

ルール3大抵のことはどうにかなる

チューリングで最初に任されたのは、

ただし、任された時点ではテーマも登壇者も会場も、すべてが未定だった。阿部氏は「きっとどうにかなるから、ひとまずやってみよう」と考え、会場選定や招待客を決めていく。メディアを呼ぶからには素材が必要なため当日の撮影も担当し、経験はなかったが配信も手がけ、イベントのオープニング動画も作成した。阿部氏は一人何役もこなしながら、イベントを無事に開催することができた。

当時はまだメンバーについて知らない部分も多くありましたが、無事に終えることができました。チューリングにはエンジニアが多く在籍しています。エンジニアからすれば、広報は『メディアと取材をつなぐ人』というイメージが強いかもしれません。このイベントでさまざまなことに取り組んだおかげで、『普通の広報とは違うんだな』と認識してもらえた気がします(阿部氏)

広報は対外的な窓口であるため、ときにはトラブルシューティングを行うこともある。阿部氏が印象に残った出来事として語ったのは、テレビ撮影が予定されていた前日の夜に、どうしても撮影が難しい状況となり、テレビ局にキャンセルの連絡をしなければならなかったことだ。

テレビ局に連絡をして『大変申し訳ないのですが、明日の収録をキャンセルさせていただけないでしょうか』と伝えました。先方からは『100人近いスタッフが動いている状況で、どうかしている』と厳しい叱責を受けました。もちろん、多大な迷惑をかけているのはこちらなので、ひたすら謝るしかありません。謝罪を続けながらも考えたのは、放送日に穴をあけさえしなければ、撮影日をずらしてもらえる可能性があるのではないかということでした。そこで、頃合いを見てリスケを提案し、なんとか日曜に撮影を変更していただくことができました(阿部氏)

撮影当日は工場で撮影をしたが、運が悪くエアコンが壊れてしまい極寒の状態だった。阿部氏は急遽ガスストーブを購入して、近隣のコンビニでカイロを買い集めるなど、出演者やスタッフが少しでも快適に過ごせるように奔走した。無事に収録は終わり、番組は放送され、チューリングのPRにつなげることができた。

単に撮影をキャンセルするだけでは、テレビ局から危うく『出入り禁止』になってしまう可能性すらありました。しかし、問題が起きても誠心誠意対応すれば、相手にもその気持ちはきっと伝わる。そう信じているからこそ、『大抵のことはなんとかなる』と思えるんです(阿部氏)

PR担当が見据える未来。チューリングを日本のヒーローに

ルール4応援団を増やす

チューリングは、完全自動運転の実現と2030年頃の上場を見据えている。現在は、自動車メーカーと協業し、自社の自動運転システムを車両に搭載していく戦略を進めている。阿部氏が現在注力しているのは、自動運転システムの実現に向けた優秀なエンジニアの採用だ。そのめどがついたら「チューリングの自動運転システムを搭載している自動車なら安心だ」と思ってもらえるよう、認知獲得にも本腰を入れていく予定だ。

チューリングの応援団をどんどん増やしていきたいと考えています。そのためには、まずチューリングの認知度を高める必要があります。今後さらに広い層に向けたPRを国内外問わず本格的化させていき

たい と考えています(阿部氏)

自動車産業は日本の基幹産業だが、自動運転の分野ではアメリカや中国に遅れをとっているのが現状だ。阿部氏はPRとしての長期目標を「チューリングを日本のヒーローのような会社にすることだ」と語る。

日本のヒーローであるひとつの指標はインターブランドの『Best Japan Brands』というランキングでTOP100に入ることだと考えています。ランクインしているのは大企業が多いですが、一部スタートアップもランクインしています。将来的には、日本の自動車業界を盛り上げる存在として、国全体から応援される企業になってほしい。チューリングの成功が、日本の未来につながる――そんな認識を社会全体に広げていきたいんです(阿部氏)