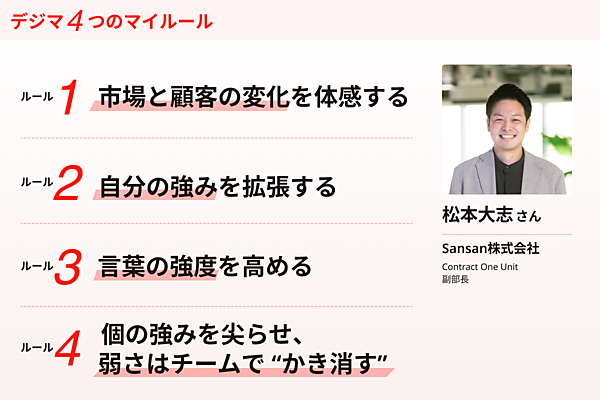

組織に必要なのは「完璧な人」じゃない——マーケと営業を横断して見えた、Sansanの現場マネジメント

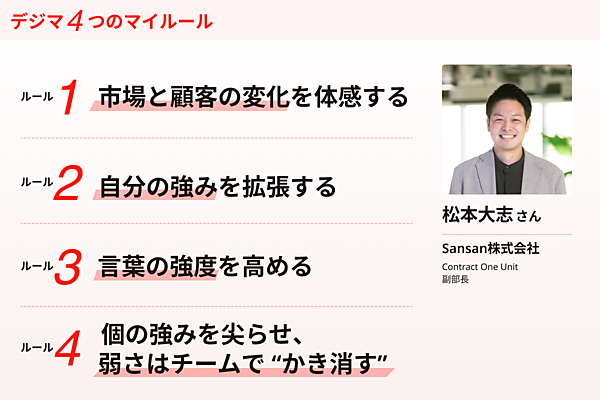

デジマ領域で活躍する人は、どんな価値観で働いているのか。Sansanの松本氏に聞く、営業からマーケへ転身して見えた“自分の強み”。

2025年7月2日 7:00

「チームに迷惑をかけないように、苦手なことを克服しなければ」そう思いながら、息苦しい思いをしていないだろうか。しかし、本当に大事なのは苦手の克服ではなく、強みをとことん尖らせることかもしれない。

契約DXサービス『Contract One(コントラクトワン)』を率いる松本氏は「個人の強みを拡張し、弱さはチームでかき消す」ことを大事にしている。変化の激しい事業フェーズにおいて、個人とチームを進化させるマネジメント論や、マイルールについて聞いた。

市場を開拓するマクロな視点と、顧客の変化を捉えるミクロな視点

ルール1 市場と顧客の変化を体感する

松本氏がマーケティングを担当する契約DXプロダクト『Contract One』は、既存市場の枠組みにとらわれず、契約業務のあり方そのものを変革しようとしている。「これまでの市場の波に乗るのではなく、契約DXの市場自体を拡張する開拓者でありたい」と松本氏は語る。

従来、契約業務のDXといえば法務部門が中心でしたが、限られた市場では、プロダクトの成長にも限界があります。だからこそ私たちはContract Oneの価値を伝える対象者をすべてのビジネスパーソンに設定しています(松本氏)

その背景には、契約という業務がもつ構造的な課題がある。契約書類に関わるのは法務担当者だけでなく、営業をはじめとする多くのビジネスパーソンだ。しかし、書類は複数の部署のはざまに置かれ、責任の所在が曖昧になりがちだった。

たとえば、法務担当者は「契約締結前までは自分たちの領域だが、契約締結後は顧客を担当する営業側に管理してほしい」と考え、営業側は「法律や制度の変化をキャッチアップするのが難しく、法務担当者にフォローしてほしい」と考える、といった具合だ。

市場を拡張する開拓者であるためには、顧客の変化にもいち早く気づかなければなりません。市場をマクロに捉えつつ、顧客自身も言葉にできていない隠れたニーズや可能性を見出す。この二つがあって初めてイノベーションが生まれます。確立された市場ではなく常に変化する市場にいるからこそ、大事にしているのは顧客の声に直接耳を傾けること。市場の変化を鋭敏に捉え、事業の追い風にしていきたいと考えています(松本氏)

その言葉通り、松本氏は自ら展示会のブースに立ち、顧客と直接言葉を交わす。ブースの前を歩く人の視線を追い、競合他社のメッセージの変化にも目を光らせる。あらゆる手段を使って、市場と顧客の“生きた変化”を体感することを心掛けているのだ。

学生時代はテレビマンを夢見たが営業職に

ルール2 自分の強みを拡張する

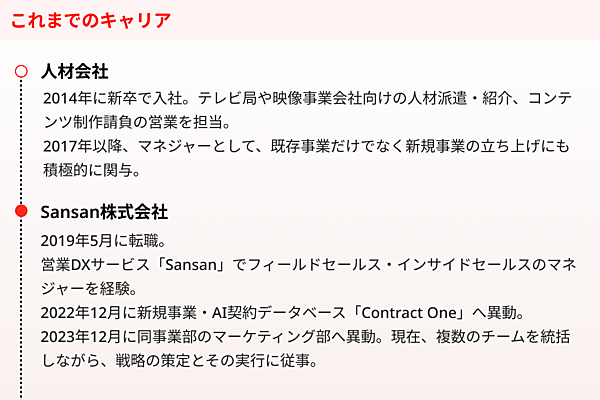

新規事業Contract Oneのマーケティング領域に携わっている松本氏だが、そのキャリアの大部分は営業職として培われたものだ。意外にも、その出発点はテレビマンへの憧れだった。

学生時代は海外ロケの番組を作りたくてテレビ局を受けたものの、すべて選考落ち。ならば、テレビ局に営業で行く会社に入り、中途入社のきっかけを掴もうと考えたんです(松本氏)

こうして選んだ人材会社で、松本氏はテレビ局への営業担当となる。次善の策のはずだったが、この仕事が自身のキャリアを拓く転機となった。

たまたま選んだ営業職でしたが、自分の強みは営業職で発揮されやすく、まだまだ成長の伸びしろがあることに気づきました。私の強みは相手に合わせてコミュニケーションを自然に個別化できることです。たとえば、誰かが苦手とするような少し癖のある方でも、コミュニケーションを苦に感じることがほとんどありません。相手が陽の対応を求めている空間なら自然と明るい雰囲気になりますし、まじめなトーンが求められれば自然に合わせています(松本氏)

その強みは営業の成果につながり、組織の拡大期ともあいまって松本氏は新卒3年目でマネジャーに昇進。営業マネジャーとしても経験を重ねながら、松本氏は営業としての自分の可能性を違った商材や業界で試してみたいと考えるようになった。そこで選んだのが、働き方を変えるDXサービスを提供するSansanだ。

なぜ、Sansanだったのか。

Sansanに入社した理由は、面接官の深堀りする力に驚いたからです。自分でも気づいていなかった原体験が、今の自分を形作っていると気づかせてくれました。しかも、その面接官が自分と同い年であることも知り、自分はまだ到達していない境地にたどりついていることにも驚きました。『この会社で、自分の営業力がどこまで通用するか試してみたい』と思ったんです(松本氏)

営業からマーケに異動。武器だった“コミュ力”が通用しない

ルール3言葉の強度を高める

松本氏はSansanに入社後、営業DXサービス「Sansan」のフィールドセールス、そしてその経験を活かしインサイドセールスのマネジャーを経験。その後、Contract Oneのフィールドセールス兼インサイドセールスのマネジャーとして異動し、後にマーケティング部のシニアマネジャーを務めた。そして2025年6月には事業部の副部長に就任し、現在は営業とマーケティング双方の知見を活かして事業を牽引している

どのような経緯で、マーケティング領域も管轄することになったのだろうか。

Contract Oneが既存の契約DX市場で勝つためには、市場の開拓者になるべきだという機運が高まりました。そのためにはマーケティング領域でいかにインパクトを与えるか、眠っている顧客をどう呼び起こすかが重要なフェーズになりました。そのときにマーケティングのシニアマネジャーが退職することになり、後任について話し合っているときに、自分がやってみたいと話をしました。これまでもセールスの立場として誰より市場に向き合ってきたからです(松本氏)

未経験の職種へ、自らの意志で飛び込んだ松本氏。しかもマーケティングは専門知識が多く求められる仕事だ。松本氏は役割が変わることに不安はなかったのだろうか。

私にとって職種はあくまで“役割”です。そして、その役割を全うするために、その時々で必要なスキルがある。事業や組織の状況によって自分が担うべき役割が変わるのは当然のことだと考えています(松本氏)

しかし、迷いなく飛び込んだマーケティングの世界で、彼は新たな壁に直面する。それが「言葉の強度」だった。展示会の壁に記すテキスト、イベント資料の一文、リスティング広告の短いコピー。すべてに、人を動かす言葉の力が求められた。

セールスは、言ってしまえば人柄や話し方といった“自分自身”で勝負できる。個別の相手の欲求やニーズに合わせて自分が表現をすればよく、自分の強みを発揮しやすかったです。一方、マーケティングは言葉で人を動かすことが求められる仕事だと気づきました。自分が思っていることを正しく相手に伝わるように表現する力や、語彙力が必要だと痛感しました(松本氏)

そこから、松本氏の愚直なインプットが始まる。紙の本を読むことを習慣化し、日経新聞を毎朝読んでは意味を知らない言葉を確認するようになった。さまざまな場面で見聞きする言葉の意味を自分の頭の辞書に増やしていったのだ。

覚えた言葉を辞書通りに使うのではありません。似通った意味でもどの語彙で表現するのか、形式は動詞と形容詞どちらが効果的なのか、そういったことも含めて言葉とちゃんと向き合うようになりました(松本氏)

最強のチームは、完璧な個人の集まりではない

ルール4 個の強みを尖らせ、弱さはチームで“かき消す”

松本氏は「強みの拡張」という言葉を何度か口にした。新卒入社後、営業をすることになり、もともとやるつもりではなかった仕事に自身の強みを見出したことも印象的だった。そのこだわりの背景には、ある気づきがあった。

マネジャーになりメンバーと向き合う中で、個人の弱みはチームでかき消しあえることに気づきました。たとえば、猪突猛進なタイプのメンバーがいたとしたら、トラブルを引き起こすこともありますが、誰もできなかった新たな道を切り開くことができる。そして、ファーストペンギンが飛び込むことでのトラブルは、チームにいるトラブルの収束が得意な人が対応すればいい。強みを尖らせていくことを大事にしています(松本氏)

意外にも、松本氏自身は「何か突き抜けたスキルがあるわけではなく、平均点より少し上を狙うバランス型」だったと自己分析する。しかし、強みを尖らせて輝くメンバーを見るうちに、心境が変化していった。

自分も強みに意図的に集中させていかないと何も生み出せないのではないか。そう思い始めて、自分の強みを言語化したり、内省したりする機会が増えました。その結果、それは“コミュニケーション力を軸にした多様なキャリア形成”そのものだと考え至りました(松本氏)

強みを尖らせ、弱みはかき消しあう。そんなチームでこそ、人は本来の力を発揮できるのかもしれない。最後に今後の展望について松本氏に聞いた。

Contract Oneの成長に必要なマーケティング、営業、プロダクトを進化させていく存在になっていきたいです。そして、Sansanが名刺管理という新たな領域を生み出したように、Contract Oneで契約DXの固定観念を覆していく中で、自分が何かしらの力になれたと思える未来を創っていきたいです(松本氏)