AIはSEOをどう変える? 「検索の未来」を見据えた“次の一手”

生成AI時代のSEOをふまえ、SEO担当者はどのように対応すればよいのか。鈴木謙一氏が、“現状”と“これから何をすべきか”を解説した。

2025年8月6日 7:00

生成AIがどんどん伸びる現在、どのように対応すればよいのか、途方に暮れるSEO担当者は少なくない。そんな中、「Web担当者Forum ミーティング 2025 春」のオープニング基調講演に登壇したのは、海外SEO情報ブログの鈴木謙一氏。「SEOは終わらない」と語る鈴木氏が、AI時代におけるSEOの“現状”と“これから何をすべきか”を解説した。

生成AI検索の現状

「最近、よく『生成AIによってSEOは終わったのか?』とか、『生成AIが組み込まれた検索エンジにどうやって最適化すればいいのか?』と質問されるが、結論からいえば、SEOは消滅しないし、生成AI専用のSEOは必要ない」と鈴木氏は強調する。

その根拠を知るために、まずは生成AI経由でどの程度のトラフィックが発生しているのか、現状を正しく把握するところから始めよう。生成AIでは、ユーザーが質問を入力すると、学習済みの情報に加え、必要に応じて複数のWebサイトの情報を参照しながら回答を生成する。そして、その回答には参照元のWebサイトへのリンクが表示されており、ユーザーがこれをクリックすることで、生成AI経由のトラフィックが生まれる。

鈴木氏は、そんな生成AI経由のトラフィックについて、2024年7月と2025年2月で比較した以下のグラフを示した。このアドビの調査によれば、旅行業界では18倍、小売業界と銀行業界では13倍にトラフィックが急増しているという。

ほかにも、鈴木氏が示した自身のブログのGA4(Google Analytics 4)のデータを見ると、過去1年間で生成AI経由のトラフィックが明確に増加しているという。また、あるメディアサイトでは対前年比で13倍以上、あるECサイトでも右肩上がりの成長を示すグラフが確認された。

これらのデータが示すように、生成AI経由のトラフィックが爆増しているのは、まぎれもない事実だ。「だったらやはり何か手を打つべきじゃないか!」と考えたい気持ちはわかるが、ちょっと冷静になってほしい。

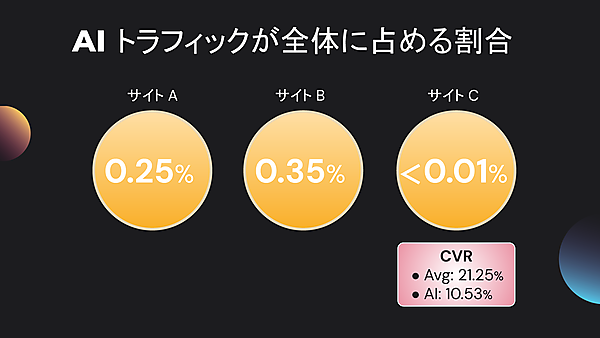

生成AIのユーザー自体がほとんどいなかった頃のトラフィックと比べれば、確かに爆増している。しかし、さまざまなサイト全体のトラフィックに占める割合で見ると、生成AI経由の訪問は1%にも満たないのが現実なのだ。さらに、オーガニック検索と生成AI経由のコンバージョン率を比較すると、ごく一部の業種を除いて、オーガニック検索のほうが高いというデータもある。

加えて、1週間あたりの検索数を見てみても、Google検索が1,000億回に対し、ChatGPT検索は10億回。つまり、ChatGPTの検索数は、Googleのわずか1%にすぎない。この1%のために、多大なコストをかけて最適化するのは、費用対効果が見合わないと考えるのが当然だ。

年間1兆規模のアクセスを誇るような大規模サイトであれば、1%でも無視できないかもしれない。だが、大多数のサイトにとっては、あわててアクションを起こす必要はないというのが、生成AI検索の現状である(鈴木氏)

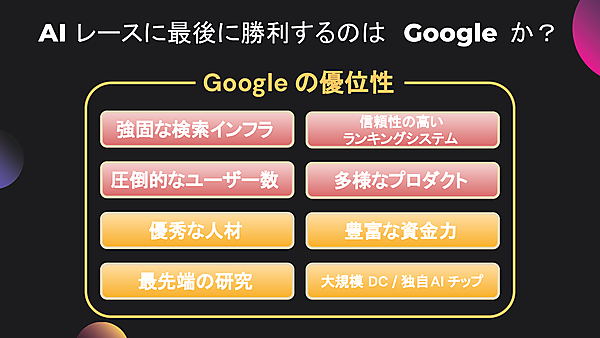

また、「長い目でみると、AIレースに最後に勝利するのはGoogleではないか」と鈴木氏は語る。次図に示すように、Googleにはさまざまな優位性が存在するからだ。

AI Overviewの現状

そこで鈴木氏はGoogleにフォーカスして、AI Overview(以下、AIO)について紹介していった。AIOとは、Googleで検索したときに表示される「AIによる概要」のことだ。意識せずに使っている人も多いのではないだろうか。Googleによると、AIOはすでに月間15億人以上が利用しているという(意識的に利用しているかどうかは別として)。

Googleの検索技術担当 リズ・リード氏の語るAIOの現状

Googleの検索技術担当バイスプレジデントであるリズ・リード氏は、「(AIOにより)クリックの質が向上していることがうかがえる」と述べている。その理由は、ユーザーが“そこに求めていた答えがありそうだ”とわかったうえでリンクをクリックするため、「離脱しないし、より長い時間を過ごす」からだ。

さらにリズ・リード氏は、AIOを見て、“こんな情報があるなら、もっと他のことも知りたい”というニーズが生まれ、「再検索が減り、新たな検索が増えた」としている。つまり、「AIOの増加に伴って、Googleの検索数自体も増加している。だから生成AI検索の普及によって、人々がGoogleで検索しなくなるなんてことはない」と主張しているわけだ。

また、「より多様なWebサイトへのクリックが増加した」ことが示されている。

AIOで表示される参照リンクは、必ずしも検索結果の上位ページに表示されているものとは限らないし、逆にこれまで埋もれていたページが引用されることもおおいにあり得る。こうしたリンク先ページの多様化によって、トラフィックが増えるサイトもあれば、減るサイトもあるだろう(鈴木氏)

AIOを生成するクエリのタイプ

なお、AIOが出現するのは、97.7%が情報収集のためのクエリ(インフォメーショナルクエリ)だという。そのため「情報収集コンテンツは、確実にAIOの影響を受けることになるだろう」と鈴木氏は指摘する。

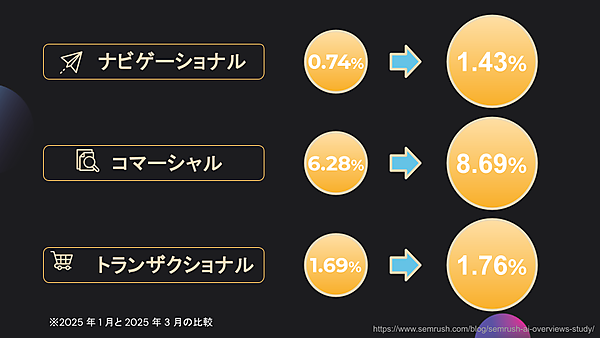

次図のように、ナビゲーショナル、コマーシャル、トランザクショナルに関するクエリでも、AIOへの出現が増えている。なお、ナビゲーショナルは指名検索のこと、コマーシャルは購入の前段階のクエリ、トランザクショナルは買うことが決まっている人のクエリだ。

AIOに関するユーザー行動の調査結果

さらに鈴木氏は、著名なSEOコンサルタント Kevin Indig氏が行ったAIOに関するユーザーテストを紹介した。70人のユーザーが8つの検索タスクを行った結果、次のような傾向が明らかになった。

- 40%のクエリがAIOだけで検索を完了した

- クリック率が、デスクトップでは最大3分の2以下、モバイルでも2分の1以下、減少する可能性がある

また、国内のデータとして、キーマケLabによる調査も紹介された。「実際にGoogle検索時に『AIによる概要』が表示され、調べものが済むことはありますか」という問いに対し、「非常によくある…14.6%」「時々ある…66.2%」と回答。8割以上のユーザーが、AIOだけで検索活動を完了しているのである。

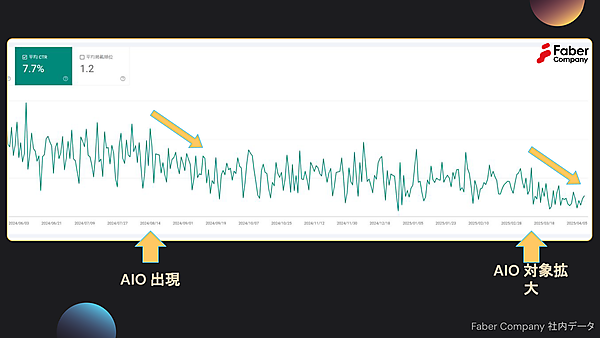

以下は、鈴木氏が所属するFaber Companyが所有している「トラフィックの推移を示したデータ」である。AIOが出現した2024年8月と、AIOの出現対象が広がった2025年3月のタイミングで、トラフィックがガクンと落ちていることが見て取れる。

この結果から、鈴木氏は「残念ながらAIOの影響を受けてトラフィックが減少することは不可避だ」としながらも、新たなチャンスの可能性を示唆した。

AIOで参照されるリンク先の52%は、検索結果の上位50位にも入っていないというデータもある。つまり、今まで検索からの流入がなかったようなページでも、AIOに引用されることでトラフィックが増える可能性がある(鈴木氏)

生成AI検索にも適応するSEOとは

「生成AI専用のSEOは必要ない」と先述したが、今の状況がいつまで続くかは定かではない。来るべき未来を見越して、今できることがあるならやっておきたいと考えるのは自然だろう。

そこで鈴木氏は「生成AI検索にも適応するSEO」の具体的な方策として、次の5つを示した。

1.ポジティブなブランド/エンティティの言及を増やす

エンティティとは、日本語にすると「存在」や「概念」、「実体」を指し、検索エンジンやLLM(大規模言語モデル)では、情報を整理・理解する際に使っている。具体的には、「人物」や「組織」、「物」などを指す。たとえば「鈴木謙一」「Web担当者Forum」「モニタ」「渋谷」はエンティティである。なお、SEOの文脈においては、ブランドとエンティティは、ほぼ同義と考えてよい。

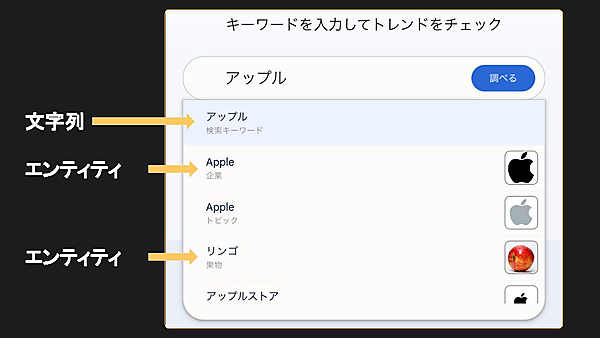

Google トレンドを使うと、Googleがエンティティをどのように認識しているのかがわかる。次図のように、Googleトレンドで「アップル」と入力すると、「Apple」という企業のエンティティ、「リンゴ」という果物のエンティティも表示され、それぞれの検索ボリュームを見ることができる。これは、「アップル」が、企業、果物のエンティティとして理解されていることの表れだ。

企業のエンティティとして認識されることで、ユーザーが「Apl」で検索しても、Appleという企業を検索しているのではないかと、理解してくれる。なお、エンティティの指名検索数(ブランド検索数)とChatGPTでの言及には、高い相関関係があるとしたデータもあるという。そこで、「ポジティブなブランド/エンティティの言及を増やすことが重要になる」と鈴木氏は語る。

関連する文脈で権威あるサイトからポジティブなブランド/エンティティの言及が増えると、生成AIがそれを学習データとして参照し、生成AI検索での露出につながると考えられる。

LLMに自社のビジネスを正しく学習してもらいたいなら、オンライン・オフライン問わず、どんどん露出を増やして言及を得ることが、生成AIにとっての学習材料となる(鈴木氏)

続いて鈴木氏は、ブランドの構築やエンティティの認識を強化する手段として、以下の8項目をあげた。

- 共有されるコンテンツ(記事・動画・ポッドキャストetc.)

- インタビュー

- イベント出展・開催

- 著者・企業紹介

- ソーシャルメディア

- 出版・寄稿

- 講演

- 広告

2.コンテンツは理解しやすい構造にする

人間も生成AIも同じで、長文をつらつらと書き連ねたものは理解しにくい。記事を作成する際には、明確な構造の文章を書くよう心がけたい。

- 適切な見出し

- トピックごとの段落分け

- 一文を短く

- リストや表の活用

- 「導入→本文→結論」の構成(長い解説記事の場合)

- トピックセンテンスの明示

3.クローラーをブロックしない、JavaScriptをなるべく使わない

生成AI検索で引用されたいなら、GoogleやOpenAIが使用しているクローラーをブロックすべきではない。

多くのクローラーはJavaScriptのレンダリング(実行して中身を見ること)ができないため、JavaScriptはできるだけ使わないほうが望ましい。もしJavaScriptを使用する場合は、SSR(サーバーサイドレンダリング)を活用して、クローラーがコンテンツの中身を読み取れるようにしておこう。

4.Googleに正確な商品情報を提供する

EC事業者が押さえておきたいのが、Googleへの正確な商品情報を提供することである。AIOはGoogleの「ショッピング グラフ」という商品情報データベースから情報を取得しており、現在約50億アイテムが登録されているという。

ショッピング グラフのデータを直接書き換えることはできないが、Google Merchant Centerでアカウントを開設して商品情報を登録したり、自社のECサイトに構造化データを埋め込んだりすることで、Googleに正しい商品情報を伝えられる。また、実店舗がある場合は、Google ビジネスプロフィールもしっかり充実させておこう。

5.とにかく従来のSEOを着実に継続する

Googleの生成AI「Gemini」は、Google検索によって情報を収集している。つまり、今まで通りのSEOをしっかりと実施していれば、結果として生成AI対策になるということだ。

さらにいえば、Google検索セントラルの中で、「AIのための特別な最適化を行う必要はないが、これまでのSEOの基本は引き続き重要となる」と明言しており、ベストプラクティスとして以下の8項目を提示している。

最後に、「今回紹介した手法は、すべて従来のSEOの延長線上にあるものばかり。特別なものは何もない。生成AI対策として今できるのは、『従来のSEOを継続すること』と、トラフィック減少に備えた『CRO(コンバージョン率最適化)を強化すること』だ」と語り、鈴木氏はセッションを締め括った。