デジタルマーケティングの「最大の落とし穴」は、やるべきこと以外を切り捨てられないことだ。限られたリソースと時間を使ってLTVを向上させていくために、何に集中すべきなのか。「Web担当者Forum ミーティング 2025 春」にWeb担人気漫画連載『デジマはつらいよ』の原案・監修の中澤伸也氏が登壇し、やるべきこと以外を切り捨てる「割り切り方」と、その具体的手法について語った。

お得意様だけに集中してマーケティングを行う「中澤式 お得意様集中戦略」

現代のマーケティングは、ウェブ、アプリ、メール、SNS…といった多チャネルが当たり前。人的リソースは限られているため、兼務や同時並行で複数の施策を進めて行かざるを得ない。

一方で、顧客はさまざまなツールを使う。一人に対して複数のコミュニケーションチャネルが存在するため、どこかのチャネルをやめることは難しい。では、どう割り切るか。

「お得意様」だけに集中することをおすすめします。マーケティングの戦略・戦術・施策を考える上で、お得意様にフォーカスしてマーケティングを行っていきます(中澤氏)

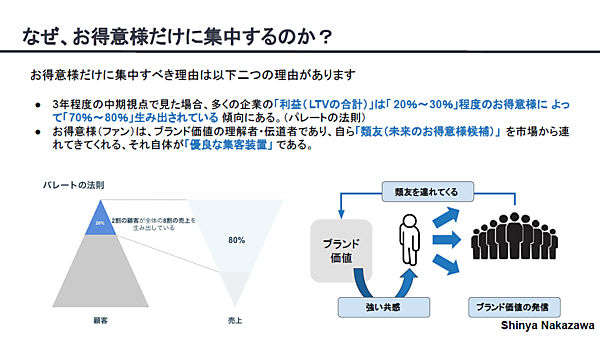

では、なぜ“お得意様”に集中するのか。その根拠として中澤氏があげるのが、上位20%~30%の顧客によって全体の利益の約8割が生み出される「パレートの法則」だ。

顧客が初回購買から3年間で自社にもたらした利益の累計値を計算し、全顧客分を洗い出すと、多くの企業でパレートの法則が当てはまるという。さらに、そうしたお得意様は、製品・ブランドへの理解と共感が最も深い“ファン”であり、周囲に推薦してくれる存在であることも大きい。

お得意様にフォーカスすることでPDCA効率も向上できる

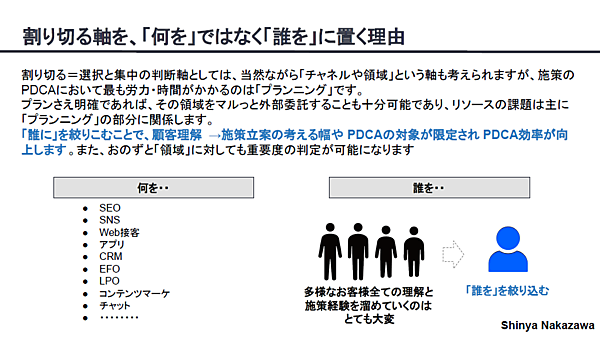

では、お得意様に集中するために、施策は何を軸にして割り切るべきか。中澤氏は「お得意様という観点で考えるべき」と語り、SEOやSNSなどの「何を」ではなく、「誰を」を割り切る“軸”にするというわけだ。

お得意様がよく使うチャネル・つながり合える手段にリソースを集中させ、逆にお得意様があまり使わない手法やチャネルはやめてよいと判断できる。

また、お得意様にフォーカスすることはプランニングの効率化にもつながる。マーケティング施策のPDCAにおいて最も時間がかかるのは、顧客理解に基づく施策の立案だ。これを幅広い顧客層を対象に行うと膨大な時間がかかるが、ターゲットをお得意様に絞れば分析も深まり、仮説検証のPDCAを高速で回すことができる。

お得意様を理解する4つのステップ

「お得意様」と聞くと「既存顧客」をイメージしがちだが、中澤氏は「単に既存顧客を対象としたCRM戦略とは異なる」と強調する。

中澤氏が定義するお得意様とは、「お得意様という属性を持つ人」であり、そうした対象について集客から定着、そして離反防止まで一貫して行うのが「お得意様集中戦略」である。

続いて、中澤氏はお得意様を理解する具体的な方法を解説していった。

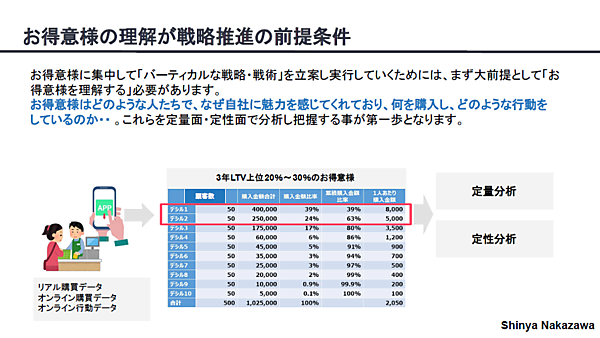

① お客様の3年間のLTVで「デシル分析」を行い、「お得意様」を特定する

お客様の3年間の累積利益(売上でもよいが利益が望ましい)を算出する。そして、利益が多い順に並べ、それを10等分に分ける「デシル分析」を行い、上位30%(デシル1〜3)にあたる顧客層を「お得意様」と割り切り、この人たちだけを分析していく。

② 定量分析でお得意様の代表的なセグメントを見つける

お得意様についてアソシエーションルールなどの統計手法を活用し、購買データ分析を行う。すると、お得意様の中に、行動や購買行動が似ているいくつかのセグメントがあることが明らかになる。

その3〜4つほどのグループを「代表的なお得意様」と捉え、そのセグメントに対し、バーティカルな戦略を集中的に行っていく。「お得意様の理解」の注意点として、中澤氏は「疑似お得意様の存在」を挙げた。

「疑似お得意様」とは、単に収益だけを与える顧客のことを指す。たとえば、セールやキャンペーン時のみ購入する「チェリーピッカー」や、業者・転売ヤーなどだ。デシル分析を行う際、ブランドを理解し、共感してくれているファンをお得意様としなければ、誤った顧客理解につながってしまう。

チェリーピッカーは粗利ベースで分析すると、粗利率が低いので比較的容易に除外できる。だが、業者・転売ヤーの除外は非常に難しく、企業の特性に応じて対応が必要だという。

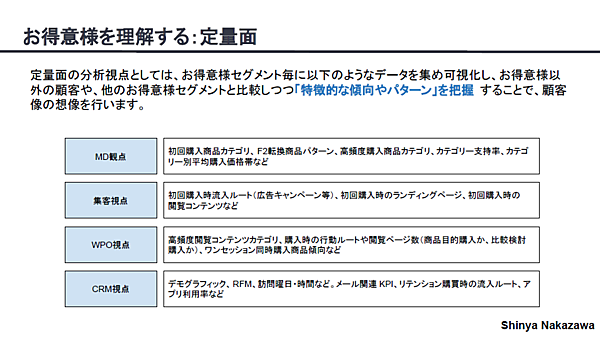

③ お得意様について4つの視点に基づき、定量的な分析を行う

定量面では、以下の4つの視点でデータを集めて可視化しよう。お得意様以外の顧客や他のお得意様セグメントと比較して、特徴的な傾向やパターンを把握することで、顧客理解の解像度を上げ、セグメントについての「仮説」を立てる。

- MD(商品)視点:どういった商品を購入しているか

- 集客視点:どのようなルートから流入したのか

- WPO(行動)視点:サイト内での行動傾向、特に閲覧コンテンツのカテゴリーなど

- CRM(属性)視点:デモグラフィックやライフスタイルなどの基本属性情報

④ お得意様セグメントごとにインタビューを行い、定性的に分析する

定量データだけでは顧客の“人となり”までは把握できない。そのため、導き出したセグメントに対する仮説をもとに、インタビューやユーザー観察などの定性分析を合わせて行う。

定性分析の進め方は、ステップ2で見つけたお得意様セグメントごとに10人ほど集めて「フォーカスグループインタビュー」や、1対1で「デプスインタビュー」を行っていくのがよいだろう。

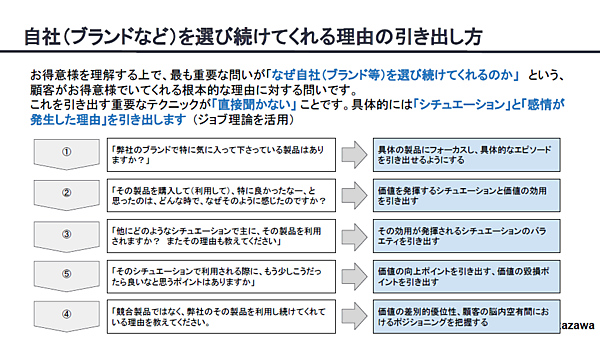

直接聞くのはNG! 自社を選び続けてくれる理由の引き出し方

インタビューの際、最も知りたい質問である「なぜ我々のブランドを選び続けてくれているのか」は相手に直接聞かないことが重要だという。直球で質問すると、顧客は「品質が良いから」「サービスが丁寧だから」など、つい“優等生的な答え”を返してしまう。

こうした回答をした後は、顧客自身が「自分はこう思っているんだ」と自己肯定し、その後のヒアリングがそこに引っ張られてしまう。しかし、それは本人の深層にある本音・インサイトとは異なる場合が多い。

真の本音やインサイトを探る方法として、中澤氏は「ジョブ理論」を活用したヒアリング手法を提案した。次のように、「シチュエーション」と「感情が発生した理由」に焦点を当てて聞いていくのがポイントだ。

- 「どういう場面で当社ブランドをよく使っていますか?」

- 「そのとき、どんな気持ちになりますか?」

- 「なぜ、そのシーンで他社ではなく当社のブランドを選んでくれるのですか?」

シチュエーションを絞って、感情や選択理由を聞くと、インサイトに近い答えが得られるという。中澤氏は、「本当にベストなのは、その人がある行動を起こした時、その場で聞くのが最高」だと言う。

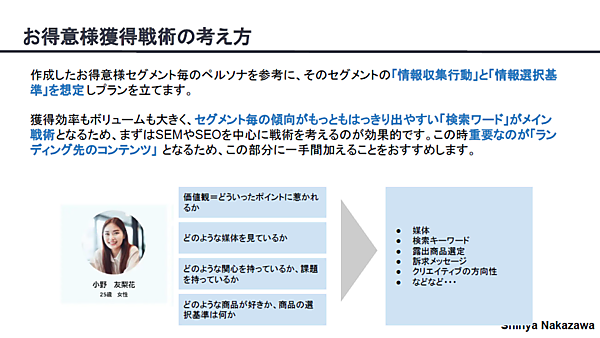

「将来のお得意様」ごとにバーティカルなマーケティングシナリオを構築

次にやることは、お客様を連れて来ることだ。定量分析で明らかになった3〜4つの「お得意様セグメント」に該当する人は、市場に数多く存在する。そうしたターゲットを集客するには、「価値観や困りごと」「見ているメディア」「検索で使うキーワードや行動パターン」などを把握することが大切だ。優良顧客に絞って情報を得ることによって、マーケティング施策のプランニング精度を上げることができる。

特に注力すべきなのは、検索経由での集客だ。広告やSEOによる集客は、「何かを知りたい」「何かを解決したい」という強い欲求を持った顧客との接点になる。さらに検索キーワードはセグメントと密接に関係しており、深く理解することで、狙ったお得意様候補を獲得する導線を設計できるという。

重要なのは、「セグメントごとに“集客→顧客への転換→定着”というバーティカルなシナリオを組むこと」と中澤氏は語る。

集客では、SEOや自然検索でピンポイントに対象層を呼び込み、顧客転換では、専用売場でのマーチャンダイジング設計により購買へとつなぐ。定着では、初心者が必要とする情報をメルマガ等でタイミングよく届ける。「顧客起点でバーティカルに、マーケティングシナリオを構築していくことが、一番有効性が高い」と中澤氏。

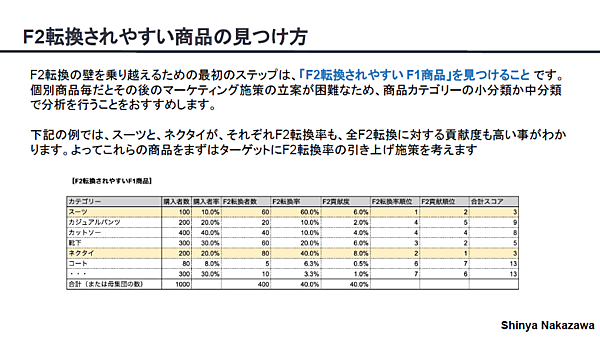

F2転換率は、初回購入商品と2回目の商品提案のコンボで決まる

お得意様候補を新規顧客へと転換した後、乗り越えなければならない壁が「F2(2回目の購入)転換」だ。顧客定着の起点となるF2への転換は、F1獲得よりも難しいと言われている。

中澤氏の経験上、一般的な小売業のF2転換率は、およそ40%前後だという。またF2転換までの期間は「30日以内」が50%程度で、時間が経つほどF2転換する可能性は減る。つまり、できるだけ早く、できれば1ヶ月以内にもう1回購買経験を積んでもらうことがカギになる。では、どうやってF2への転換を促せばいいのか。

クーポンやメルマガなどのコミュニケーション施策はそれほど相関しません。ズバリ、初回に何を買ったかで決まります。次点が、2回目に何をおすすめするかです。初回購入商品と、2回目の商品提案のコンボでF2転換率はほぼ決まります。つまり、MD(マーチャンダイジング)要因なんです(中澤氏)

では、どうすればF2転換されやすい商品を見つけられるのか。中澤氏は分析ステップを紹介した。商品単品ではその後のマーケティング施策の立案が難しいため、商品カテゴリーの中・小分類で分析するとよい。次の図のサンプルデータも参考にしてみてほしい。

- F1のみ顧客と、F2顧客をセグメントする

- 初回購入カテゴリーごとのF2転換率を算出する

- F2転換率 × 購入者率で商品カテゴリーごとのF2貢献度を算出する

商品カテゴリーごとのスコアはわかったが、どの商品群に力を入れるべきか、その考え方は2つある。「F2貢献度」で選ぶか、「F2転換率」で選ぶかだ。いずれにしても、「F2転換率」を起点に、何を最初に買ってもらうか、マーチャンダイジングの戦略が求められる。上の図のサンプルデータでは、以下のような施策が考えられる。

施策例

スーツ購入者のF2転換率が高いと判明したため、F1でスーツの購入を促す施策を企画

- 「初回スーツ購入者のみ、限定1万円引きクーポン」を発行する(対象は非ログイン・未購入ユーザー向け)

- トップページを動的に変更し、スーツ特集を表示する(非ログインまたは会員登録済みで未購買ユーザー向け)

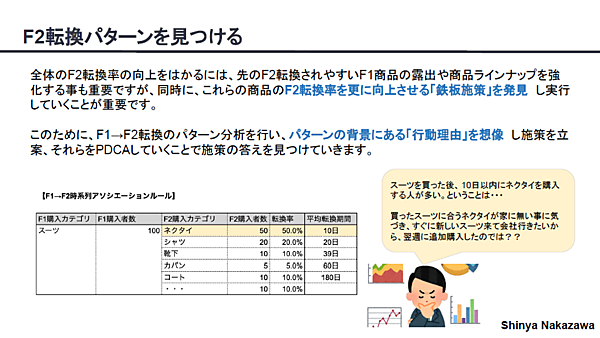

F2転換パターンを見つけ、その背景にある行動理由を想像して、施策を立案しよう

F2転換しやすい商品を購入してくれた人に何もしないと、F2転換を促すことは難しい。次に「初回商品を購入してくれた人に何を提案すべきか?」を見つけるには、時系列アソシエーション分析が有効だという。

具体的には、F1でスーツを買った人が、F2で何を買っているかを分析すればよい。

たとえば、F1でスーツを買った顧客が、F2で高頻度で購入しているのがネクタイだとすれば、F2の最適商品はネクタイとなる。また、平均転換期間も算出しよう。できれば、30日以内にF2転換する商品であることが望ましい。その商品をピンポイントでお客様におすすめしよう。

サンプルデータで言うと、F1商品「スーツ」を購入した顧客に対し、F2で「ネクタイをどうやって買ってもらうか」を起点にマーケティングプランを考えるのが次にやることだ。購入したスーツに合うネクタイの提案や、ネクタイを着けたモデルの写真を送るといった施策が考えられる。

施策を考えるときに重要なことは、顧客行動の背景まで想像することだ。たとえば、次に購入するのがなぜネクタイなのかを想像する。新調したスーツに家にあるネクタイが合わないので、その後ネクタイを買いに行く、など。このように、行動理由を想像しながら施策を立案するとよい。

離反したお得意様は取り戻せない。離反の予防を行うことで、お得意様を維持する

最後にお得意様となった顧客をどのように“維持”していくのか。中澤氏は、「離反した顧客の再獲得は不可能に近く、費用対効果が低い。お得意様の離反に対しては、予防しかできないと割り切ってください」と語る。離反予防のためにやるべきことは、次の2つだと紹介した。

- 一般会員より優遇されたポイント制度(例:レビュー投稿で一般顧客は5pt、ロイヤル顧客は100pt)

- アプリやWebでの行動に応じた特典(ポイントなど)の付与

- VIP顧客限定のシークレットセール

離反したお得意様を取り戻すのは不可能に近いため、離反の予防が重要だが、注意すべきケースとして、「自社が無意識に、お得意様が大事に思っている価値を毀損している」場合を挙げた。たとえば、「最近、なんか違う」「昔は好きだったけど」といった声が上がる場合、お得意様が感じていた価値を企業が毀損している可能性がある。

そこで、中澤氏は「お得意様の離反時には必ず理由をヒアリングすること」をすすめる。フィードバックを得たら、すぐに経営・商品・マーケ施策の軌道修正を図る。放置するほど「なんか違う」と感じる顧客が増え、離反が連鎖する恐れがある。

最後に中澤氏は、もっと詳細な内容を聞きたい方は企業向けの研修講座を提供しているのでお声がけくださいと伝え、セッションを終えた。