「欲しい」の正体は? 電通「11の欲望」で、マーケティングの打ち手が見つかる!

消費者が本当に「欲しい」と感じるトリガーとは一体何なのか? 電通が開発した“11の欲望” を基点としたマーケティングと顧客理解の手法について、電通デザイアデザインの立木氏が事例を交えて解説する。

2025年7月29日 7:01

「AIDMA(アイドマ)」「AISAS(アイサス)」「SIPS(シップス)」といった購買行動モデルは、消費者の購買プロセスを整理し、マーケティング戦略を立案するのに役立つ。しかし近年は、消費者の「欲望(Desire)」が表面化しづらくなったとも言われている。

「Web担当者Forum ミーティング 2025 春」では、電通の消費者研究プロジェクトである「電通デザイアデザイン(DDD)」の立木学之氏が登壇。「11の欲望」と「6つの欲望クラスター」を活用した新たなマーケティング手法を事例とともに紹介した。

欲望と消費の関係とは? 電通が提唱する「欲望行動モデル」

立木氏が所属する電通デザイアデザイン(以下DDD)は、消費者の「欲望」に焦点を当てたプロジェクトだ。欲望がどのように発生し、消費行動につながるかについて、研究・開発を進めているという。

DDDによると、欲望は「根源的欲求」と「価値観基盤」によって生まれる。

- 根源的欲求(アクセルの役割):人間が根源的に持つ、変わらない欲求

- 価値観基盤(ブレーキの役割): 時代背景によって形成される倫理観や流行

この2つが組み合わさることで、具体的な消費行動へとつながっていくことを示したのが、次の「欲望行動モデル」だ。

こうした欲望を「11の欲望」に分類・定義し、欲望を基点としてマーケティングや商品開発にアプローチしていく。

承認されたい? つながりたい? 人の心を動かす「11の欲望」

ここで、電通が2021年から実施している「心が動く消費調査」を紹介しよう。

この調査は、消費者の根源的な欲求や生活価値観に焦点を当てた定量調査で、これまでに計10回実施している。累計3万件以上の消費行動データを収集し、消費者がどんな商品やサービスに心を動かされるのかを明らかにしてきた。

こうした膨大なデータをもとに、DDDが2024年に発表したのが、「11の基本的な欲望」だ。

ここに挙げられている11の欲望は、どれも特定の人だけが持つものではなく、全ての人が満遍なく持つものです。そして、人によってその強さや傾向がそれぞれ異なっています(立木氏)

なお、2021年にはコロナ禍という特殊な環境における「11の欲望」が発表されたが、今回紹介する分類はその最新版である。社会・個人におけるさまざまな要因や変化を考慮し、アフターコロナの「欲望」の解釈が行われた。

上図では、各項目のオレンジ色の文字が「欲求因子」、その下にある黒い文字が、欲求因子に価値観を掛け合わせて生まれた「欲望」を表している。

承認&優越「他人という鏡に映した欲望」

自由&安楽「無理のない自由への欲望」

健康&平穏「心身平常運転の欲望」

つながり&共感「わたしの役割でつながる欲望」

探求&創造「腕を磨いたから、腕試し欲望」

興奮&享楽「資本集中型消費欲望」

社会貢献&保守「守りたいものがある欲望」

保身&安全「肝心な時こそ気配を消したい欲望」

遊興&解放「ホントはダメだけど、だって欲望」

愛情「愛がなくちゃね欲望」

収集&没頭「あっ、コレわたしっぽい欲望」

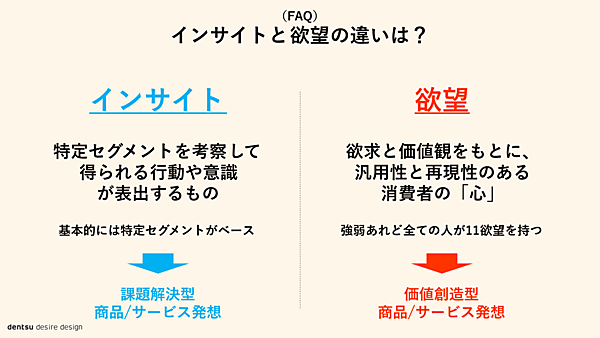

参考:「インサイト」と「欲望」の違いは?

押さえておきたいのが、マーケティングにおける「インサイト」と「欲望」の違いだ。

インサイト:特定の世代やセグメントの行動や価値観。

例)団塊世代に対して、「この商品を使うと10歳若く見えますよ」と訴求する。欲望:全ての人が持っている根源的な感情や願望。

例)「低アルコール飲料を楽しみたい」という興奮&享楽の欲望にアプローチする。

欲望基点のマーケティングでは、汎用性と再現性のある、さまざまな打ち手が可能です。欲望は誰しもが持っているので、ある欲望にターゲティングすると、全ての人に届く「価値創造型の商品・サービス」を展開することができます(立木氏)

消費者の欲望を6タイプに分類した「6つの欲望クラスター」

では、これらの欲望をどのようにマーケティングに活かしていけばよいのだろうか。今回は、次の3つの手法について、事例を交えて解説する。

- 6つの欲望クラスター

- 心が動く新商品開発

- 潜在層ターゲティング

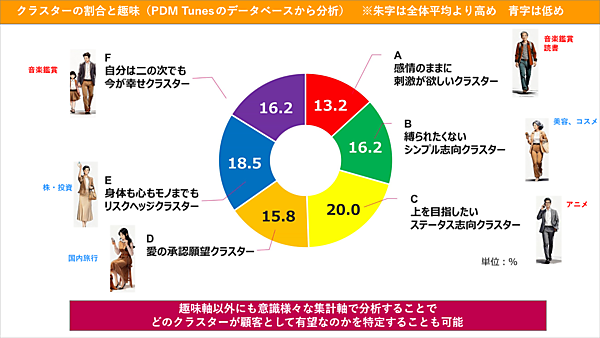

まず、「6つの欲望クラスター」だ。DDDでは、先述の「11の欲望」の強弱をもとに、消費者を6タイプに分けるクラスター分析を行った。これらは特定の年齢や性別だけを示すものではなく、あくまで消費者の傾向を分類したものだと立木氏は補足する。

享楽(感情のままに刺激が欲しい)

自由な活動を好み、刺激的な体験を求める。自由(縛られたくないシンプル志向)

シンプルでストレスフリーなライフスタイルを優先する。地位(上を目指したいステータス志向)

成功を求め、ステータスを重視する。愛情(愛の承認願望)

他者とのつながりや承認欲求が強い。安全(身体も心もモノまでもリスクヘッジ)

無駄なリスクを避け、安心できる選択を好む。現状維持(自分は二の次でも今が幸せ)

家族や身近な人の幸せを優先する。

クラスターごとの割合は以下の通り。「地位」を重視するクラスターCが最も多く、全体の20.0%を占めている。ついで「安全」志向のEが18.5%と続き、「シンプル」志向のBと「現状維持」タイプのFが同率となっている。

また、それぞれのクラスターの趣味について、全体平均よりも高い場合には赤色、低い場合には水色で記載。「地位」のクラスターは「アニメが好き」が多いなど、一見すると意外な傾向も見られた。このように、さまざまな集計軸で分析することで、どのクラスターが有望な顧客になり得るかを特定できる。

“欲望基点”の新商品開発プロセスで実現! 心を動かすモノづくり

次に、「心が動く新商品開発」だ。DDDでは、調査研究だけでなく、欲望に着目した新商品開発のサポートにも取り組んでいる。

“欲望”基点の新商品開発プログラムの特徴は以下の通りだ。

- 潜在的な需要開拓が可能(価値創造型マーケティング)

- 新商品開発からブランディングまで一気通貫

従来の商品開発は「ニーズ/ペイン」を元に行われるが、DDDでは「欲望の喚起」を重視し、消費者が商品を自ら選ぶ仕組みを設計するという。

一般的な商品開発プロセス

基本方針策定 → コンセプト開発 → ローンチ戦略立案 → 上市DDDの“欲望基点”の開発プロセス

欲望の選定 → 心が動く消費の鍵を抽出 → 商品アイデアの発想 → 体験デザイン

一般的な商品開発プロセスにこの工程をプラスすることで、汎用性や量産性が高く、消費者の心理に訴える商品開発が可能になると立木氏は語る。

- 【成功事例】中央軒煎餅の「ディップするおかき」を開発

事例として、老舗米菓メーカーである中央軒煎餅の「ディップするおかき」を紹介する。ワイドショーなどでも取り上げられ、現在は第5弾まで商品化が進んでいる人気商品だ。

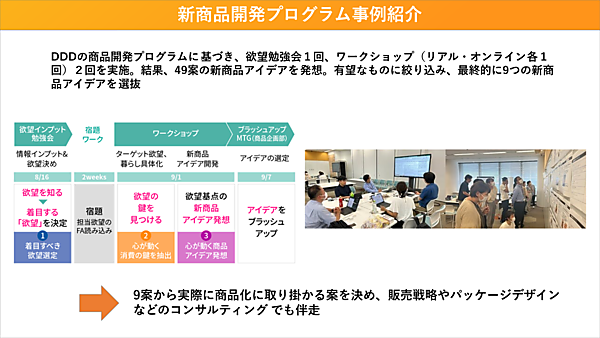

実際の商品開発は、次のような流れで進めたという。

着目すべき「欲望」を選定し、ワークショップを実施

企業とDDDが合同でワークショップを開催。たった2回のワークショップで、49案もの新商品アイデアを創出した。アイデアを選抜

実現可能性や市場性を考慮し、9つのアイデアを選定。商品開発・販売へ

候補の中から「ディップするおかき」が商品化し、店頭での販売戦略やパブリシティ戦略までDDDが支援。一時品薄になるほど人気の贈答ギフトに。

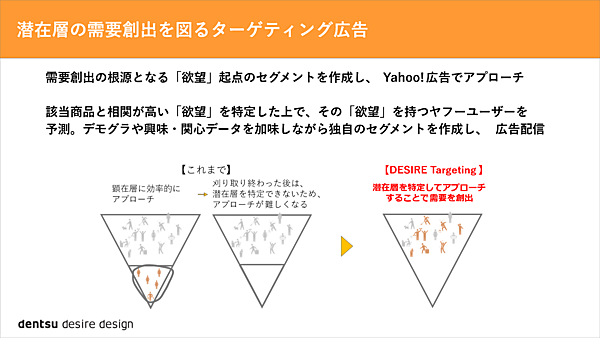

潜在層を顕在化する! 電通の新しいターゲティング広告

最後に、「潜在層ターゲティング」への活用だ。DDDでは、Yahoo!広告の配信や分析に活かせる仕組みとして「DESIRE Targeting」を開発した。これは、いわば「欲望」を軸にした広告戦略であり、顕在化していない消費者のニーズを発掘することができるものだ。

LINEヤフーと電通共同のデータクリーンルーム「HAKONIWA」を活用し、購買行動と欲望の関係を分析することで、より精度の高いターゲティングが可能になると立木氏は語る。

一般的な広告出稿は、顕在層(すでに購入意欲がある人)を対象に配信するため、「ボリュームが限られる」「広告費が高くなる」といった課題が生じやすい。

しかし、潜在層をターゲティングすることで、まだ商品に関心がない層にアプローチでき、新たな需要を生み出すことが可能になる。

Yahoo!のデータと連携しているので、コンバージョンした人が日頃どんな検索行動をとっているか、どんなニュースを見ているかといった詳細な分析もできます。(立木氏)

消費者の「欲望」に着目した新たなアプローチによって、新規顧客の開拓や顧客理解の深化など、マーケティングの可能性はさらに広がるだろう。マーケの打ち手に行き詰まりを感じている方はぜひ相談してほしいと語り、立木氏は講演を締めくくった。