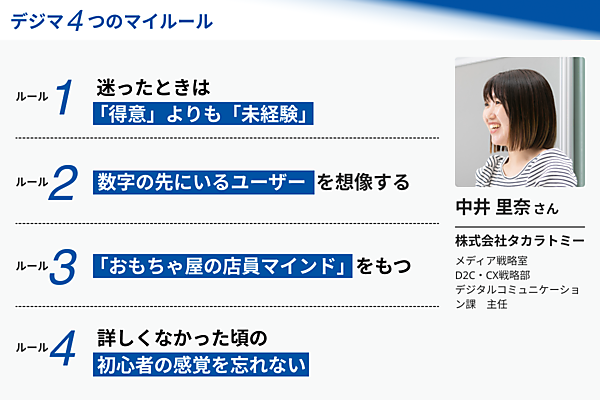

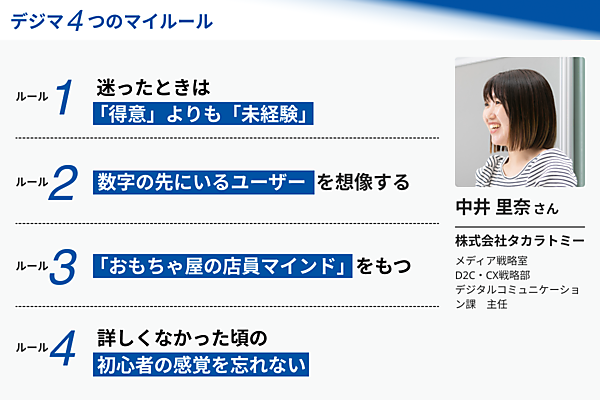

「得意」と「未経験」どちらを選ぶ? 元・国家公務員、タカラトミーのマーケターに聞く「キャリアを拓く思考」

元・金融庁の国家公務員という異色の経歴をもつタカラトミーのマーケター。彼女が実践する4つのマイルールに迫る。

2025年11月28日 7:00

この組織の外では、自分は評価されないのではないか──。

安定した環境に身を置きながらも、「自分の市場価値が低いのではないか」という焦りを抱いたことがある人は少なくないだろう。

タカラトミーのマーケターである中井里奈氏も、かつて同じ悩みを抱いた一人だ。新卒で国家公務員として金融庁に入庁し、スペシャリストとしての道を歩むなか、外部の人との出会いをきっかけに「このままでは世間に通用しない」と痛感する。

その危機感をバネに、中井氏は安定した職を辞し、まったくの未経験からデータ分析の世界へ。常に「得意」よりも「未経験」を選び続けてきた中井氏に、4つのマイルールを聞いた。

金融庁からデータ分析の世界に飛び込んだ理由

ルール1 迷ったときは「得意」よりも「未経験」

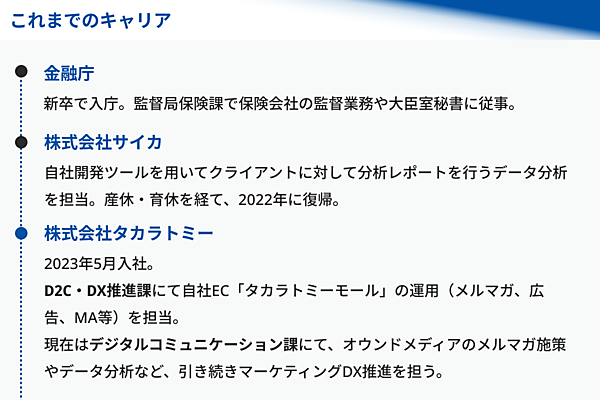

タカラトミーのマーケターである中井氏のキャリアは変化に富んでいる。新卒では国家公務員として金融庁で働き、保険会社の監督業務や大臣室秘書などを経験した。中井氏が今後のキャリアについて考え始めたきっかけは、金融機関の経営企画などの外部の人と接した際の驚きだった。

考え方や先を読む力が、自分とは比べものにならないほどすごい人たちだと感じました。きっと、世の中にはこういう人たちがたくさんいる。このまま公務員を続けていくと、公務員の中でのスペシャリストにはなれるかもしれないけれど、世間に出たときに通用しないのではないか。そんなふうに思ったのです(中井氏)

中井氏が、自分の次のキャリアとして考えたのは「データ分析ができる人材」になることだった。その頃、中井氏は大臣秘書をしていて、大臣室にはさまざまな情報が舞い込んでくる。当時はGDPR(一般データ保護規制)が話題になっており、「Cookie規制が始まるとデータの収集が困難になり、従来の分析手法が通用しにくくなっていく」という話を耳にしていた。

マーケティング分野でデータ分析ができる人材は、今後需要が高まりそうだと思いました。いずれ事業会社でマーケティングの仕事をしたいと思いましたが、分析もマーケティングもまったく経験のない領域です。まずは未経験からでも分析やマーケティングに関連する仕事ができる会社を探そうと思いました(中井氏)

中井氏が最終的に転職を決めたのは、テレビCMとデジタル広告の広告効果を統合的に分析できるMMM(マーケティング・ミックス・モデリング)ツールを提供する企業だ。入社の決め手は何だったのか。

Cookie規制への対策を行い、統計分析を武器にしている会社で、今後伸びていくのではないかと思いました。統計もまったくわからなかった領域でしたが、私が何かに迷ったときの基準は、自分にとって難しいこと、経験したことのないことを選ぶことなんです。未経験でも、これから学んでいけばいい。そう思って入社を決めました(中井氏)

このマイルールは、その後のキャリアの岐路においても指針となり、中井氏のキャリアは大きく変化していくことになる。

高校数学からやり直し、苦手を学び直す

ルール2 数字の先にいるユーザーを想像する

中井氏は、広告効果のデータ分析を行うデータアナリストとして働き始めた。未経験で入社する時点で覚悟はしていたものの、想像以上にキャッチアップには苦労した。

私は根っからの文系で、データ分析どころか数字を見るのにも苦手意識がありました。他のデータアナリストは理系出身で、大学院で統計を学んでいたような人ばかり。自分はスタート地点にも立てていませんでした。高校数学の微分積分から勉強をし直して、先輩から教えてもらった推薦図書をひたすら読み込み、統計学を学びました。ようやく人並みになれたのは、入社してから半年~10か月後でした(中井氏)

データアナリストは、顧客から預かったデータを分析し、その結果をアウトプットとして納品する。中井氏はその分析について、少しずつ違和感をもつようになる。

お客様から預かるデータは広告の効果測定データだったので、その先にいるユーザーがどんな人なのかをもっと知らなければ、有用な分析が難しいと感じるようになりました。そして、どんなユーザーがどんな反応をするのかは、事業会社のマーケターにしか理解できない部分もあると感じたのです。私も数字の先にいるユーザー像を理解したうえで、手触り感のあるマーケティングをやってみたいと考えるようになりました(中井氏)

そう考えた中井氏は、2023年5月にタカラトミーに転職する。タカラトミーに入社した決め手も、中井氏らしい理由だ。

内定をいただいたなかでタカラトミーに決めたのは、マーケティングの打ち手がイメージしにくかったからです。おもちゃメーカーという特性もあり、おもちゃで遊ぶのはお子さんですが、マーケティング対象は商品を購入する親御さんです。この難しいマーケティングの打ち手を考えられるようになったら、マーケターとして成長できるのではと思いました(中井氏)

膨大なデータと商品の海で、何を指標にするか

ルール3「おもちゃ屋の店員マインド」をもつ

タカラトミーに入社して、中井氏が担当したのは自社ECサイト「タカラトミーモール」の運用だ。メルマガや広告、BIツールの社内活用推進、MAツールの運用などマーケティングDX推進を担当した。

ユーザーデータが大量にあり、さまざまな切り口から分析ができるものの、何から手をつけたらいいかわからない。データに溺れる状態からのスタートでした。まずは「これについて知りたい」という課題を自分で立て、その解決にはどんな分析が必要なのかをドリルダウンで考えていくことにしました(中井氏)

そして、メルマガのコンテンツの方向性を変え、どういう件名であれば開封率が上がるのか、訴求内容を変えるとクリック率は変化するのかなどを注視し、コンテンツやターゲットのチューニングを繰り返していった。

タカラトミーは、ブランドごとにマーケターがいる。そのマーケターたちと連携しながら、自社ECでの販売促進や、送客率・セッション数を増やすのが、中井氏のミッションだ。「タカラトミーには非常に多くの商品が存在し、そのキャッチアップも大変だった」と中井氏は語る。

年間で数百の商品が新しく発売され、常時数千の商品が存在します。私は自社ECサイトのメルマガを作成していたので、網羅的に自社商品を知っている必要があるんです。新商品が出るたびに概要や対象ターゲットについて勉強していました(中井氏)

メルマガでは、遊ぶ子ども目線だけでなく、購入者である親目線の訴求を意識した。たとえば、「親子で一緒に遊べること」や「知育効果」など、親が購入を決断する理由を添える工夫をした。

ブランドのマーケターは担当ブランドを訴求しますが、私はフラットな立場です。だから、メルマガの配信ターゲットに合わせて、おもちゃ屋の店員さんのような立ち位置で「この商品が喜ばれるのではないか」とセレクトします。新商品の情報だけでなく、少し前に販売した商品もあえて織り交ぜて紹介していました(中井氏)

たとえば、「ドリームトミカ No.161 カップヌードル Wタブ」をメルマガで紹介したときには、新商品ではないにもかかわらず、多くの方が商品ページに遷移した。

ルール4詳しくなかった頃の初心者の感覚を忘れない

マーケターとして心掛けているのは、「今、流行っていることは何か」というアンテナを高く持つことだ。若手の頃にはどんどん入ってきていた情報も、年齢を重ねていくと自分から見に行かないと手に入らないと実感しているという。友人との何気ない会話はもちろん、最近は4歳の息子から情報を仕入れることも多い。

保育園で誰かが話していたことや、ダンスなど4歳児のリアルタイムな流行を仕入れています。子どもは新しいYouTubeチャンネルをいち早く見ていたりするので、流行っているものを知ったときは「何が面白いのか」を自分なりに分析しています(中井氏)

タカラトミーに入社して2年が過ぎた中井氏。大事にしているのは「いつまでも初心者の気持ちを忘れない」ことだと語る。

タカラトミーで働く社員は、おもちゃが好きな方たちばかりです。ただ、一般のお客様は、そこまでおもちゃに詳しくありません。私も入社するまでは、トミカとプラレールがタカラトミーの商品だとは知りませんでした。その視点を忘れてしまうと、メルマガやコンテンツの内容に齟齬が生じてしまいます。入社前の、おもちゃ初心者だったときの感覚を忘れないように心がけています(中井氏)