「インターネット広告創世記〜Googleが与えたインパクトから発展史を読み解く~」シリーズ第51話。前回の記事はこちらです。

前回のお話では、2015年にスマートフォンにおけるGoogleの検索数がパソコンを上回り、モバイルファーストの時代が到来したところまでお話ししました。デバイスの多様化にしたがって広告の運用が複雑化していく中、GoogleのDeepMind社買収を契機にインターネット広告にAI、とりわけ機械学習を活用していこうという機運が大きく高まりました。

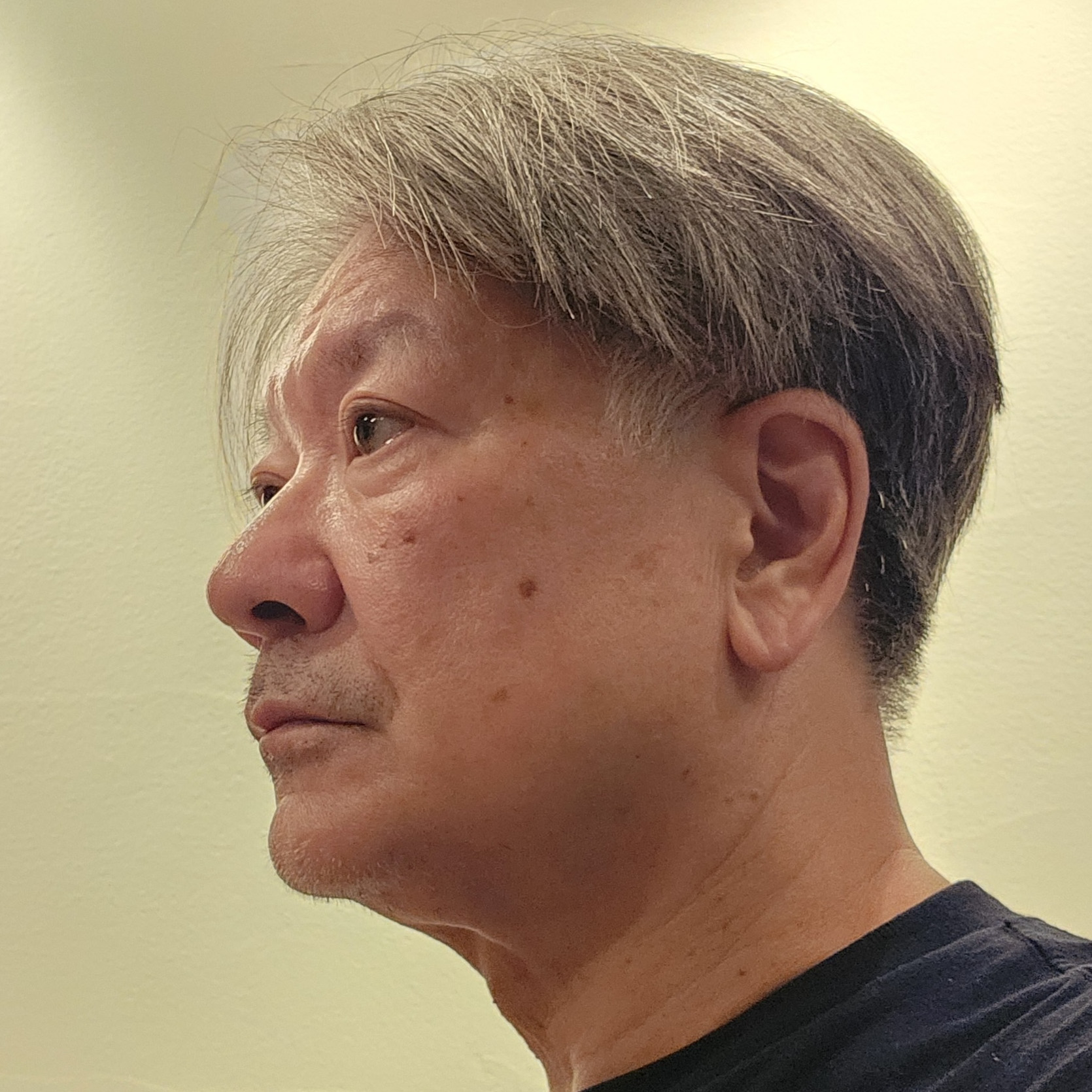

自動入札やクリエイティブなど、インターネット広告の様々な分野に機械学習が取り入れられていく中で、広告の投資対効果をより向上させるための学習データとして、購買データや位置情報など、ブラウザのウェブサイト閲覧履歴以上に深いデータがインターネット広告に紐づき始めました。こうした流れの先駆け的な存在が、第47話でご登場いただいた香村さんが日本法人代表を務めたAdRoll(アドロール)です。

2012年頃にモバイル広告チームがAdWords(現Google 広告)の営業組織に統合された後、新設された特定の広告プロダクトを軸に営業するチームを統括することになったのですが、その中で当時利用が急速に拡大していったのはリターゲティング広告でした。

しつこくないリターゲティング広告の普及を目指してAdRollへ

香村:Googleに先行して2011年から営業を開始したCriteo(第41話参照)が、ユーザーの閲覧履歴に応じた商品画像を見せる「動的リターゲティング広告」を普及させていました。これを受け、Googleも2013年にCriteoと同様の仕組みを持つ「動的リマーケティング広告」という広告サービスをスタートさせました。

こうして、CriteoとGoogleの2社が、動的リターゲティング広告を牽引する存在になっていきました。当時、Googleに所属していた私の立場から見ても、競合ながらCriteoのパフォーマンスはすごく良かったので、さすがだと思いましたね。

一方で、リターゲティング広告の普及はユーザーに「広告に追いかけられている」という印象を与えてしまった側面もありました。その背景には、次のような理由が挙げられます。

- Criteoは広告の運用面で広告主自身がコントロールできるレバーが当時は少なかったこと

- Google自身もプロダクトが発展途上中だったこと

「インターネット広告ってちょっとしつこいよね」というネガティブなイメージが付いてしまったように個人的には見えました。

広告主が配信を細かくカスタマイズできる「AdRoll」に惹かれ日本法人立ち上げ

香村:こうした背景の中で、米国でリターゲティング広告を提供していた「AdRoll(アドロール)」と出会いました。彼らはCriteoやGoogleと同じくリターゲティング広告を提供する会社ではあるのですが、サービスの思想が根本的に違いました。AdRollでは、広告の管理画面をセルフサーブモデルにしていたことです。それゆえに調整できるレバーが多くあり、レポートも充実していて、配信先のレポートを見ながらサイトの除外設定もできるようにしてありました。

広告主が自由にカスタマイズできる領域が大きく、トランスペアレントなプラットフォームを日本で普及させることで、「ちょっとしつこい」と思われてしまった動的リターゲティング広告に一石を投じることができるのではないかと考えました。そうした思いから2014年10月にAdRollに転職し、カントリーマネージャーとして日本法人の立ち上げを担当することになりました。

出典:Internet Archive

「楽天アドロール株式会社」の設立

香村:AdRollは、2007年に米国のサンフランシスコで創業した会社で、高度なリターゲティング技術と配信ネットワークの広さを特長とするDSP(Demand-Side Platform。第40話参照)を提供する会社です。Google、Facebook Exchange、Twitter、Apple iAd、Yahoo! アドエクスチェンジなど、主要な広告ネットワークに一括してリターゲティング広告を配信できました。

また、AdRollの大きな特長のひとつは、ウェブサイトの閲覧履歴だけでなく、広告主が保有する会員IDと連携して広告主が蓄積した顧客の購買情報などに基づいて広告の配信をコントロールできることでした。購買データを充実させることは広告の効果の改善にも直結するのはもちろんのこと、ユーザーの興味・関心に沿った「しつこくない」広告を目指す上でとても重要でした。

そのため、AdRollの本社は米国で小売事業者やEコマース事業者などとデータを連携する取り組みを進めていました。こうした流れで私も日本で購買データを提供してくれるパートナーを探していたのですが、日本でこの取り組みにもっとも関心を示してくれたのが楽天でした。

中小企業に向いていたソリューションだったAdRoll

香村:AdRollは、広告アカウントを開設するための最低出稿金額を特に設けてはいなかったので、予算が少額の中小企業にとても向いているソリューションでした。そのため、楽天側としても楽天市場に出店してくださっている店舗に紹介がしやすく、店舗の売上に貢献できると感じ、興味を持ってもらえたのだと思います。

さらに、楽天には楽天IDに紐づく膨大な購買履歴などのデータを活用して、認知拡大から購買、リピート・ファン化に至るまでの消費行動を統合的に支援する「Rakuten Marketing Platform」というサービスがあります。ここに、AdRollの広告配信技術が結びつくことで、AdRollはよりユーザーの興味・関心に沿った広告を配信できるようになりました。

こうしたさまざまなシナジーが見込まれた結果、2018年10月に両社による合弁で「楽天アドロール株式会社」が設立され、私が代表取締役社長を務めることになり、同年11月からサービスを開始しました。

購買履歴に基づいた広告配信は「リテールメディア」に発展

香村:その後、2021年に楽天アドロール株式会社は楽天グループ内に統合され、現在は「Rakuten Marketing Platform」の一部としてサービスを継続しています。こうした楽天アドロールの「広告に購買履歴を紐づける取り組み」は、2025年現在注目を集めている「リテールメディア」の先駆けだったと思います。

リテールメディアとは、小売事業者が自社で保有する顧客データ(購買履歴、閲覧履歴、会員情報など)を活用して、自社のECサイトや実店舗、あるいは外部の広告媒体で広告を配信する仕組みのことを指します。2019年に始まった大手ドラッグストアチェーンのマツモトキヨシがはじめた「Matsukiyo Ads(マツキヨアド)」や、2020年にファミリーマートが伊藤忠商事、NTTドコモ、サイバーエージェントとの共同出資で設立した株式会社データ・ワン※、POSデータ(実店舗の売上情報)とのデータ連携を支援する株式会社フェズなどの取り組みはその代表的な事例と言えると思います。

参考:ファミリーマート:伊藤忠商事、ファミリーマート、NTTドコモ、サイバーエージェント、購買データを活用した広告事業に関する新会社設立について(2020年9月2日付け)

スマートフォンの位置情報を活用した「来店コンバージョン」

佐藤:購買情報に続き、スマートフォンの位置情報がインターネット広告とつながり始めました。パソコンと違って肌身離さず持ち歩くスマートフォンが普及したことで、インターネット広告に接触したユーザーが店舗に来店したかどうかを計測する取り組みが始まりました。その代表的な例がGoogle AdWordsの「来店コンバージョン」です。当時Googleで来店コンバージョンの利用促進を担当していた信濃さんにお話をうかがうとよいと思います。

はじめまして、2025年現在Booking.comで営業本部長を務めております信濃伸明と申します。来店コンバージョンは日本では2015年10月にサービスを開始しました。当時私はGoogleで店舗を持つ小売事業者向けの営業チームを統括し、来店コンバージョンの導入を推進していました。

信濃:来店コンバージョンは、インターネット広告に接触したユーザーが、広告主の店舗に実際に来店したかどうかをスマートフォンの位置情報に基づいて計測する仕組みです。このように、インターネット広告(Online)が実店舗(Offline)への売上にどれだけ結びついたかを測定する取り組みのことを「O2O(オーツーオー)」(Online to Offlineの略)と呼びます。

購買がオンラインで完結するEコマースサイトであれば、購買完了後のサンキューページなどにコンバージョン計測タグを設置することで、広告をクリックしたユーザーがどの商品を購入し、どのくらい売上があったのかを計測できます。

しかし、オフライン店舗の場合は広告の接触データと店舗の売上のデータがつながらないため、インターネット広告の効果がどの程度、店舗での売上に貢献したかを可視化できません。そのため、店舗の売上を目的としたインターネット広告の配信は、1996年にインターネット広告が始まって以来かなり限定的で、チラシなどのダイレクトメールが来店促進の施策として一般的でした。

こうした状況の中、スマートフォンが普及したことで、売上まではわからないものの、インターネット広告に接触したユーザーが来店したかどうかを計測できるようになったわけです。その結果、チラシなどの広告予算がインターネット広告にシフトしていくきっかけのひとつになりました。

Googleの来店コンバージョンの計測の仕組み

信濃:Googleの「来店コンバージョン」は、匿名化された統計データに基づいて機械学習で推定されます。つまり、個々のユーザーの行動を直接追跡するのではなく、大規模なデータセットから傾向を導き出すものです。計測の対象はユーザーがGoogleアカウントの設定でロケーション履歴(位置情報)を有効にしている場合のみです。

ユーザーが広告に接触すると、Googleのログインデータを通じて、広告の接触データと、スマートフォンの位置情報に基づいた来店データを照合します。Googleの機械学習が広告に接触したユーザーが来店したと高い精度で推定できた場合にのみ、来店コンバージョンとして計上するという仕組みです。

来店したかどうかについては、スマートフォンの位置をGPSとWi-Fi の2つで計測することで判断します。衛星を使ったGPSだけでなく、店舗やフロアに設置してあるWi-Fiの電波でスマートフォンの位置を三角測量し、入射角から高さを判断することで、大きなショッピングモールの1階、2階、3階のどこにいるかなどまでわかります。たとえば「豊洲のららぽーと」といったような大きな粒度ではなく「豊洲のららぽーとの2階にあるユニクロ」といった粒度まで来店計測が可能です。

当時のお客様で、百貨店で長く販売促進を担当されてきた方が、「15年くらい販促をやってきたけど、僕の販促でこれだけお客様を呼べました、と言えたのは初めてです」とおっしゃっていただけたのは嬉しかったですね。

デバイスの多様化の影響でログインIDにデータが集約

佐藤:これまで、インターネットに接続するデバイスは、「家庭のパソコン」または「仕事場のパソコン」が担ってきたわけですが、スマートフォンの普及以降は、家庭のパソコン、仕事場のパソコンに加えて、「プライベートのスマートフォン」「仕事用のスマートフォン」、さらにはタブレットまでもが加わり、1人のユーザーがインターネットに接続するデバイスを複数持つことが当たり前になりました。

その結果、重複を除いた純粋な訪問者の数を表す「ユニークユーザー」の指標が正確に計測できなくなりました。これまで、ユニークユーザーの数はブラウザに保存されたCookieの数で判断していたからです。スマートフォンの普及を機に、正しくはユニークブラウザ数であるという認識が広まっていきました。

また、ユーザーが複数のデバイスに分散したことで、Cookieをベースに広告の接触回数を判断していたアトリビューション分析が困難になりました。アトリビューションが注目され始めたのは、プログラマティック広告が普及し始めた2011年~2012年頃のことです。しかし、アトリビューション分析はパソコン中心に発展していたため、スマートフォンの急速な普及によってわずか1、2年であっと言う間に熱が冷めてしまいました。

杓谷:こうした影響で、これまでCookieに紐づいていたウェブサイトの閲覧情報、購買情報、位置情報などさまざまなデータをログインデータに紐づけていく動きが加速していきました。

たとえば、アクセス解析ツールのGoogle アナリティクスは、2013年に「ユニバーサルアナリティクス」にバージョンアップし、Googleのログインデータを活用してユニークユーザーの計測を継続して利用可能にする試みを進めました。また、前述の動的リターゲティング広告も、楽天のIDやGoogleのログインIDとデータが紐づいたことで、複数のデバイスを横断してユーザーの興味・関心に沿った広告を配信できるようになっています。

高まるプライバシーへの懸念

佐藤:ユーザーのインターネット広告体験をより良いものにすることが一義的な目的ではありましたが、スマートフォンという24時間肌身離さず持ち歩くデバイスのデータがインターネット広告と紐づき始めたことで、ユーザーのプライバシーに関する懸念が強まる結果につながりました。

思えば、第14話で上野さんがGoogleに買収される前の米DoubleClickがカタログ通販の会社の購買データをCookieに紐づけようとしたところ、アメリカのFTC(米連邦取引委員会)から許可がおりなかったというお話をされていましたが、DoubleClick買収前のGoogleを知る身としては、Googleが、DoubleClickを買収したことで彼らが抱えていた火種ごと飲み込んでしまったようにも思えました。

2026年1月15日をもちまして、本連載は無事に完結いたしました。これまで温かく見守り、並走してくださった読者の皆様に、心より感謝申し上げます。連載中に設けておりました情報提供フォームも、あわせて受付を終了いたしました。

現在、2026年6月の刊行を目指して書籍化の準備を進めております。さらにパワーアップした内容を皆様にお届けできる日を、どうぞ楽しみにお待ちください!