目次

「インターネット広告創世記〜Googleが与えたインパクトから発展史を読み解く~」シリーズ第40話。前回の記事はこちらです。

前回のお話では、株式会社オフィス鹿毛の鹿毛比呂志さんに検索連動型広告が与えた予約型ディスプレイ広告への影響をお話しいただきました。検索連動型広告から逆算してディスプレイ広告の価値を捉え直す、という新しい試みが始まり、DoubleClickの「Cookie」などを使って複数の広告プラットフォームを横断した広告効果の分析が始まりましたね。

2010年1月にダブルクリックジャパンおよび同社の大株主のトランスコスモスがGoogleに広告配信事業を譲渡することを発表しました。その結果、同年の夏頃にはGoogle AdWords(以下AdWords。現 Google 広告)に、ウェブサイトの閲覧履歴を基に広告を配信できる「オーディエンスターゲティング」や「リターゲティング広告」など、“Cookie”を使ったターゲティング手法が導入されました。

「Cookie」によって予約型ディスプレイ広告と運用型広告がつながった

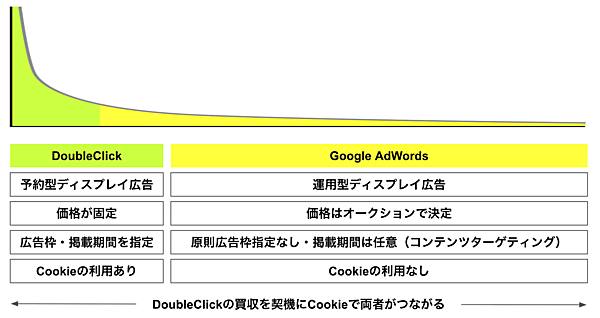

佐藤:これまでDoubleClickは、主要なポータルサイトのトップページなど、ロングテール理論の「ヘッド」の部分(下の図の緑色)の広告枠を中心に利用されてきました。そして、Cookieを使って広告の配信をコントロールする技術を保有していました。

一方で、AdWordsはロングテールの部分(下の図の黄色)を得意としていて、ウェブサイトのトップページ以下の下層ページを中心に広告枠が設置されていました。広告の配信は、管理画面で登録したキーワードとウェブサイトのコンテンツの関連性で決まり、AdWordsでは広告配信にCookieを利用していませんでした。

DoubleClickの買収をきっかけにAdWordsもCookieを導入することになり、これが後の下記の3つのツールに代表されるプログラマティック広告の登場を促しました。

DSP(ディーエスピー Demans-Side Platform):広告を出したい企業(広告主)が使うシステム。広告の買い付けを自動化して、広告主が希望するターゲットに広告を配信する。

SSP(エスエスピー Supply-Side Platform):広告枠を売りたいウェブサイト(パブリッシャー)が使うシステム。最も高い入札額を付けた広告主に広告枠を自動で販売する。

DMP(ディーエムピー Data Management Platform):ユーザーの行動データを収集・管理するシステム。ユーザーのウェブサイトの閲覧履歴などを基に「野球好き」「旅行好き」などとユーザーをグループ化する。分類はCookie情報を基に行う。

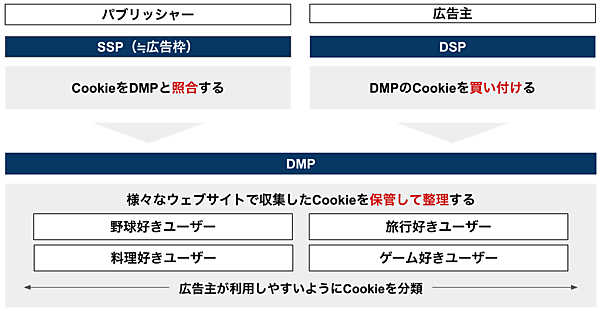

杓谷:DSP、SSP、DMPの関係性を表したのが下の図です。

プログラマティック広告とは、広告を出したい企業(DSP)と広告枠があるウェブサイト(SSP)が、ユーザーの情報(DMP)を参考にして、最適な広告を自動で売買できる仕組みです。「誰に」「どの広告を」「どこで」見せるのかを最適化する技術として使われているのが「Cookie」です。

たとえば、ユーザーがウェブサイトにアクセスし広告枠が読み込まれると、広告枠を管理しているパブリッシャーが発行したCookieがSSPを通じてDMPと照合します。DMPは、JavaScriptタグなどを通じて発行したCookieで取得した、さまざまなウェブサイトにおけるユーザーの閲覧行動に基づいて、「野球好きユーザー」「旅行好きユーザー」といったように整理分類します。DSPは、このDMPが分類した「野球好きユーザー」に40円で入札、といった形でCookieを買付け、広告を配信します。しかも、これら一連のやりとりをリアルタイムに行うのです。

このようなツールが登場してきた背景と役割について、再び鹿毛さんに解説していただこうと思います。

リーマンショックを契機に「お金」と「人材」がインターネット広告業界に流れ込んだ

DSP、SSP、DMPに代表されるプログラマティック広告は、2008年9月に起こったリーマンショックによって、金融業界で職を失った数理統計に長けた優秀な人材がインターネット広告業界に転身していったことで発展したと言われています。

経済状況が悪くなる中で、広告主がより効率的な広告配信の仕組みを求めたことと、リーマンショックによって目ぼしい投資先を失った投資家が、不況下でも成長を続けていたインターネット広告に目をつけて資金を投下し、アドテク市場を煽ったという動きも無視できないと思います。リーマンショックをきっかけに、「お金」と「人材」の両方がインターネット広告業界に流れ込み、その流れが2010年に日本にも波及したわけです。

プログラマティック広告が登場した背景を理解するには、広告枠の提供者、すなわち「パブリッシャー」の視点から始めるとわかりやすいと思います。

検索連動型広告を羨むパブリッシャーたち

鹿毛:第9話〜第17話のメディアレップ編で佐藤さんが解説されていた通り、Yahoo! JAPANやInfoseek Japanなどのパブリッシャーは、メディアレップを介して広告枠の場所や掲載期間をあらかじめ指定する「予約型ディスプレイ広告」で収益化をしていました。

「予約型ディスプレイ広告」は、多くの場合インプレッション保証型の広告なので、広告表示1000回あたりの収益を表す「RPM」(「Revenue Per Mille」の略。通常パブリッシャー側の広告収益効率は1,000インプレッションあたりの収益で表される)で固定されていました。

一方で、検索連動型広告はオークション課金なので、複数の広告主から出稿がある人気のキーワードともなれば相場がどんどん上がってRPMが高くなっていき、雪だるま式に儲かっていきます。パブリッシャーはそれを羨ましく思っていたわけです。

パブリッシャー側には、トップページ以下の深い階層のページなど、単体では売ることが難しい余剰在庫の広告枠が大量にあったのですが、こうした広告枠をオークション化してRPMを高めたいというニーズがあったことが、SSPの登場につながりました。

「SSP」で広告枠への入札価格を高めたい

鹿毛:先ほど杓谷さんが、SSPが発行したCookieをDMPが整理分類して、DSPが買い付けられるようにしたと解説してくれましたが、SSPには「自社の広告枠を最も高い価格で販売するためのツール」という役割もあります。広告枠を提供する(=Supplyする)パブリッシャー用のツールなので、「Supply-Side Platform」という名前なわけですね。

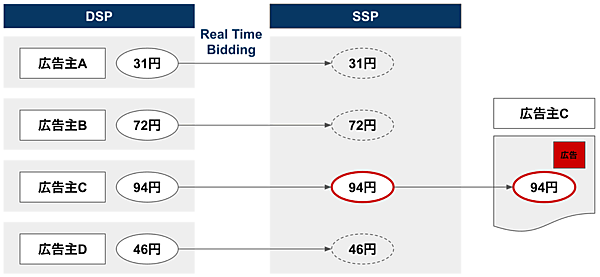

たとえば、複数の広告主がDSPを使って「旅行好きユーザー」に入札しているとします。この場合、プログラマティック広告では、ある特定の広告枠(≒SSP)が読み込まれる度に「リアルタイムビッディング(Real Time Bidding)」を行い、最も高額な価格で入札している広告を自動的に選定し、広告枠に表示させます。こうした仕組みでパブリッシャーは予約型ディスプレイ広告をオークション化し、広告枠に対する入札価格を高め、RPMを向上させようとしたわけです。

日本では、予約型ディスプレイ広告は、CCIやDACをはじめとするメディアレップが取り扱ってきたという歴史的な経緯があるため、プログラマティック広告はメディアレップが主な担い手となって発展していきました。

「DSP」でより効率よくディスプレイ広告を配信したい

鹿毛:第39話でお話しした通り、広告主は検索連動型広告の登場以降、予算の柔軟性の低い予約型ディスプレイ広告を買い控える動きが進んでいました。しかし、こうした状況下でも、旅行カテゴリ、不動産カテゴリのトップの広告枠や、「◯◯のページを閲覧したことがあるユーザー」など、ユーザーのウェブサイトの行動履歴に関するデータが紐づいた予約型ディスプレイ広告は依然として売れ続けていました。

こうした広告枠を、運用型ディスプレイ広告のように細かく予算調整できることは広告主の投資対効果が向上するため、広告枠をリアルタイムで買い付けることができるDSPが広く受け入れられていきました。また、「Google ディスプレイネットワーク」や「Yahoo! ディスプレイアドネットワーク」(現YDA)などの主要アドネットワークがDSPからの買付けに対応したことも普及の大きな理由のひとつだったと思います。

DSPが登場し始めた2010年〜2011年頃には下記のようなDSPが乱立する状態となりました。数としては少なく見積もっても20以上はあったと思います。

- 日本のDSP

- FreakOut

- MicroAd BLADE

- PlatformOne

- ScaleOut

- Logicad

- 海外のDSP

- DoubleClick Bid Manager(現「Google ディスプレイ&ビデオ 360」)

- MediaMath

- Turn

- AppNexus

- TubeMogul

「DMP」にCookieで記録したユーザーの行動履歴が格納

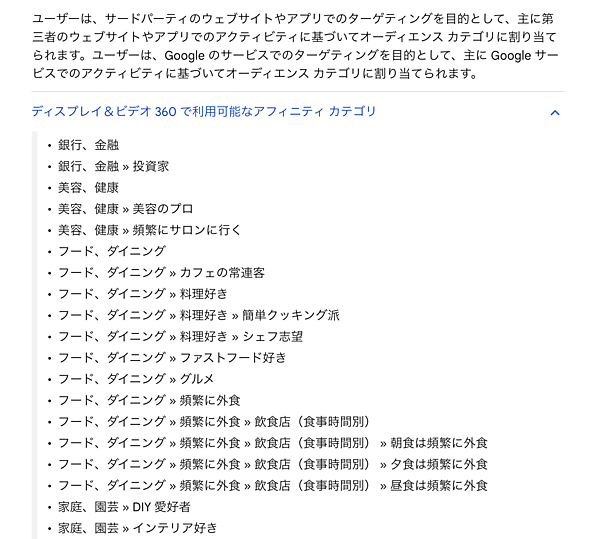

鹿毛:DSPが広告を買い付けるためのデータが格納されているのがDMPです。Cookieに基づいて、ユーザーのウェブサイトの訪問履歴、購買履歴、性別・年齢など、さまざまなソースから収集したユーザーデータを統合し、整理します。これにより、広告主はDSPを通じて「野球好きユーザー」といった分類ごとに広告を配信できるようになります。DMPがセグメント現在の「ディスプレイ&ビデオ 360」で利用できる「アフィニティカテゴリ」のようなものだと考えていただけるとわかりやすいと思います。

出典:ディスプレイ&ビデオ 360ヘルプ「アフィニティ カテゴリのターゲティング」

当時、「『枠』から『人』へ」というキャッチフレーズがプログラマティック広告の紹介によく使われていましたが、「広告枠」をターゲティングするという考え方から、「野球好きなユーザー」「旅行好きなユーザー」といったように、「人」をターゲティングする手法に変わっていったわけです。

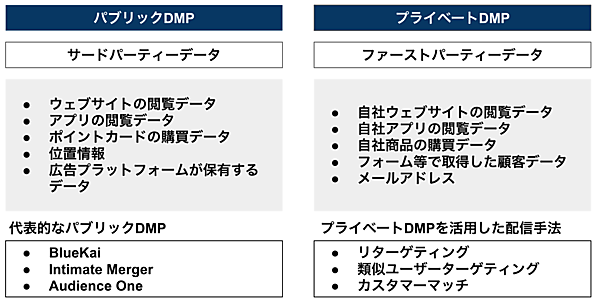

「DMP」は「パブリックDMP」と「プライベートDMP」に分かれていった

鹿毛:今ではこういう言い方はあまりしなくなっていますが、DMPは「パブリックDMP」と「プライベートDMP」に分かれていきました。

パブリックDMP

「パブリックDMP」は、主にパブリッシャーのウェブサイトの閲覧履歴から、ユーザーの興味・関心を判別してCookieに保存したデータです。当初はウェブサイトの閲覧履歴が中心でしたが、スマートフォンによる位置情報や、ポイントカードに記録された購買データなど、さまざまな情報がCookieに紐づいていくようになりました。Googleが保有するユーザーの検索履歴や、Facebookが保有する友人とのつながりのデータなども広義にはこの「パブリックDMP」の中に含まれます。

プライベートDMP

「プライベートDMP」は、企業が持つ顧客データをCookieに紐づけて保存したデータ活用プラットフォームのことを指します。自社のウェブサイトにタグを貼るなどして訪問したユーザーの行動履歴を取得し、Cookieに紐づけます。今の言葉では「CDP」、つまり「カスタマーデータプラットフォーム(Customer Data Platform)」の方が耳馴染みがあるかもしれません。

プライベートDMPによって実現できるようになったのが、自社のウェブサイトを訪問したユーザーに対して広告を配信するリターゲティング広告や、訪問ユーザーやコンバージョンしたユーザーに類似したユーザーに広告を配信できる類似ユーザーターゲティングです。

また、企業が保有するEメールアドレスを広告プラットフォームに提供することで、広告プラットフォーム側のログインデータを使って広告を配信する「カスタマーマッチ」も広義には「プライベートDMP」に含まれます。

「アトリビューション分析」の登場

鹿毛:こうして、Cookieを介して複数のアドネットワークを横断して広告の効果を計測できるようになったことで、「アトリビューション分析」が登場しました。「アトリビューション分析」とは、顧客が商品やサービスを購入するまでに辿った経路接点を分析し、それぞれの広告やマーケティング施策の貢献度を数値化・評価する取り組みです。

「ラストクリックモデル」の場合

従来のコンバージョンの計測方法は、コンバージョンが発生する直前の広告のクリックにコンバージョン数を計上する「ラストクリック」モデルが主流でした。

下の図のように、ひとりのユーザーが「GDN」→「GDN」→「Google検索広告」→「Google検索広告」と4回広告をクリックしてコンバージョンに至った場合、ラストクリックモデルでは最後のGoogle検索広告にコンバージョン数が1つ計上されます。

「ラストクリック」モデルの場合、広告のクリックは発生しているにもかかわらず、GDNの貢献度は無視されてしまいます。

「均等配分モデル」の場合

一方で、「均等配分」というモデルの場合、コンバージョン数はクリックされた広告に均等に割り振られるため、4回のクリックに等しく0.25ずつ割り当てられます。

こうしたアトリビューション分析を通じて、マーケティング予算を効果的に配分し、投資対効果(ROI)を最大化しようという機運が高まりました。一方で、うがった見方をすると、検索連動型広告に取られてしまった予算をディスプレイ広告に取り戻したいというビジネス上の思惑も多分にあったのではないかと思います。

コンバージョンを追求した結果、DSPからの広告配信はリターゲティングに収束した

鹿毛:2010年以降、さまざまなDSP、SSP、DMPが登場したこともあって、テストを兼ねて1社の広告主が5つのDSPを使うということも珍しくありませんでした。その結果、広告の過剰接触が問題になりました。

1つのDSPで、ひとりのユーザーに対して広告は1週間に上限10回まで、と設定していても別のDSPからも広告が配信されてしまい、結果的に10回以上広告が表示されてしまうというケースが多々有りました。ユーザーが広告を「しつこい」と感じてしまうケースが出てきてしまいました。

また、さまざまな「パブリックDMP」を使って広告の配信を試みてみたのですが、多くのケースでクリック率の上昇はみられたものの、予約型ディスプレイ広告のパフォーマンスと有意差を見出すことができませんでした。コンバージョン率やコンバージョン単価の観点から圧倒的にパフォーマンスが良かったのが「プライベートDMP」を使ったリターゲティング広告でした。

杓谷:当時はGoogle AdWordsのコンテンツターゲティングのクリック率が私の肌感覚では平均0.02%ほどで、色々チューニングすると約0.2〜0.4%になる、といった感じでした。リターゲティング広告はクリック率が約1.0%になるケースも多く、通常のディスプレイ広告に比べてパフォーマンスが良かったですね。

鹿毛:しばらくして、DSPを使っているのにほとんどがリターゲティング広告のみを配信しているという状態になっていったのですが、その頃にはGDNもYDNも単体でリターゲティング広告ができるようになっていたので、次第に「DSPを使っている意味ってあったっけ?」という疑問が生まれてきました。DSPやDMPの使用料は広告費の◯%という課金モデルだったので、広告費に加えてDSPやDMPの使用料を乗せると広告主には割高感があり、GDNとYDNでそれぞれ個別にリターゲティング広告を配信したほうが予算効率が良かったのです。

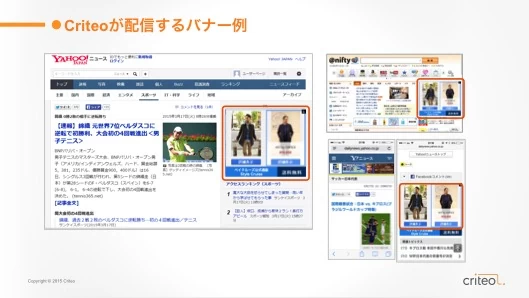

DSPのリターゲティング広告はCriteoに収斂していった

鹿毛:DSPの存在意義が相対的に希薄化していく中で、追い打ちをかけるように登場したのがCriteo(クリテオ)です。

Criteoは、ユーザーが広告主のウェブサイトで閲覧した商品の画像をバナー広告に動的に表示することができる、いわゆる「動的リターゲティング」広告を提供するDSPです。楽天市場やYahoo!ショッピングなどでユーザーが実際に見た商品がバナー広告にそのまま表示されるので、ユーザーのクリック率、コンバージョン率、コンバージョン単価が通常のディスプレイ広告に比べてとても良く、結果的にDSPのリターゲティング広告はCriteoに収斂していく流れになりました。

出典:ネットショップ担当者フォーラム「ユーザーに最適な広告を自動で生成。CVR約2倍を実現するCriteoのリタゲ広告」(2016年2月14日付け)

杓谷:次の回でCriteoについて深堀りしていきたいと思います。

2026年1月15日をもちまして、本連載は無事に完結いたしました。これまで温かく見守り、並走してくださった読者の皆様に、心より感謝申し上げます。連載中に設けておりました情報提供フォームも、あわせて受付を終了いたしました。

現在、2026年6月の刊行を目指して書籍化の準備を進めております。さらにパワーアップした内容を皆様にお届けできる日を、どうぞ楽しみにお待ちください!