「インターネット広告創世記〜Googleが与えたインパクトから発展史を読み解く~」シリーズ第39話。前回の記事はこちらです。

前回のお話では、佐藤さんがGoogleを退職される節目ということもあり、1996年からのインターネット広告の流れを振り返りました。Googleがもたらした「インターネット広告の民主化」は、「日本の広告の民主化」であったかもしれない、という解釈は広告業界を長く見続けてきた佐藤さんならではの視点だと感じました。

ここからのインターネット広告は、一度完成した「ユーザー」「広告主」「広告媒体」の黄金律が、新たなデバイスの登場や、買収した会社の技術を取り入れる過程で変化してきた歴史と捉えています。まずは、Googleによる米DoubleClickの買収の影響についてお話をしていきたいと思います。

Googleが「Cookie」を広告配信に取り入れたきっかけ

佐藤:第33話でお話ししたように、Googleは2007年4月に米DoubleClick買収に関する合意を発表しました。2007年12月には米連邦取引委員会(FTC)から、翌2008年3月にはEUからの承認を受け、正式に買収が完了しました。

買収前のGoogle AdWords(現 Google 広告)のディスプレイ広告は「コンテンツターゲティング」と呼ばれる配信技術を使用していました。これは、Googleの検索エンジンの技術を応用し、ウェブサイトの内容をページごとに解析。管理画面上で広告主が登録したキーワードと関連性の高いコンテンツのウェブページに広告を配信する仕組みです。

当時のディスプレイネットワークは「Google コンテンツネットワーク」と呼ばれていましたが、この段階ではまだ「Cookie」を使った広告の配信技術は使われていませんでした。

Cookieとは?

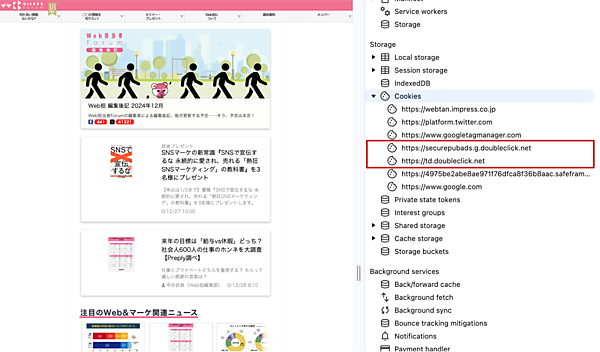

杓谷:「Cookie」とは、ブラウザに保存される小さなテキストファイルで、ブラウザごとに一意のデータが保存されます。GoogleやAmazonなど、ログイン機能を持つウェブサイトは、Cookieを利用してユーザーごとに異なるコンテンツを表示できます。このCookieを使って広告を配信する技術を持っていたのが、米DoubleClickでした。

第14話で、ダブルクリックジャパンの代表を務めていた上野さんが、広告主のウェブサイトに訪問したユーザーにだけ広告を表示させる「Boomerang(ブーメラン)」というリターゲティング広告を紹介してくれましたが、これも「Cookie」を使った広告の一例です。

Cookieを活用したオーディエンスターゲティングの誕生

佐藤:Googleは、DoubleClickの買収を機に「Cookie」による広告配信技術をAdWordsに取り入れ、ブラウザに保存されたウェブサイトの閲覧履歴に応じて広告を配信できる「オーディエンスターゲティング」の仕組みを導入しました。そして、「Google コンテンツネットワーク」を「Google ディスプレイネットワーク」という名称に改称し、現在に至ります。

しかし、日本では事情が少し異なっていました。

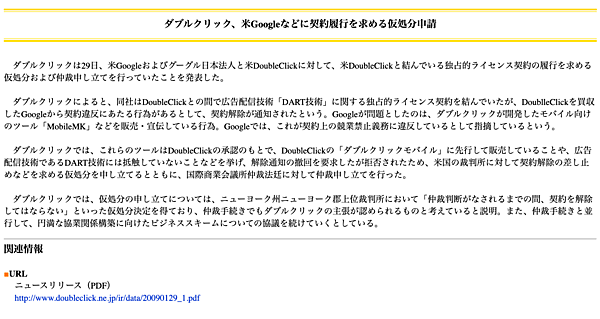

日本においては、DoubleClick製品の販売権はダブルクリックジャパン(大株主はトランスコスモス)が独占契約を結んでいたため、欧米と同じタイミングでサービスをスタートできなかったのです。結果として、Google AdWordsへのDoubleClickの技術の統合は、日本ではワンテンポ遅れる形になりました。

GoogleによるDoubleClick買収の影響を解説するには、まず2000年代に「検索連動型広告」が「予約型ディスプレイ広告」に与えた影響から話を始めるとわかりやすいと思います。

この時期に広告代理店の立場で検索連動型広告と予約型ディスプレイ広告の両方に深く関わった株式会社オフィス鹿毛の鹿毛比呂志さんにお話を聞くとイメージが掴みやすいと思います。

はじめまして、ご紹介にあずかりました株式会社オフィス鹿毛の鹿毛比呂志と申します。僕は広告業界でのキャリアを、カタログ制作や新聞・雑誌などに掲載するグラフィック広告を制作する、いわゆるトラディショナルな広告代理店からスタートしました。

2000年前後に、すでにインターネット広告はあったものの、広告といえばまだテレビCMや紙媒体中心でした。それがインターネット広告やウェブサイト制作へと予算が移り始めていて、それをまさに肌で感じていました。

紙媒体の制作物がどんどん減っていく

鹿毛:2000年以前は、あるブランドの広告案件を担当すると、まずコンペに勝った広告代理店がプランを確認し、その後、撮影から制作が始まります。撮影した素材は、ポスターや新聞広告、雑誌広告といったグラフィック広告に使われます。

以前は、テレビCMを最初に作り、その後に新聞広告や雑誌広告、カタログやチラシなどを含めて30~40種類もの制作物を一度に手掛けるのが普通でした。ところが2000年前後から徐々に減り始め、30種類が20種類に、さらに15種類と、目に見えて数が減っていったのです。

「なぜ減っているのだろう?」と疑問に思っていたとき、とあるクライアントから「この前、撮影した素材を貸してほしい」と頼まれました。用途を聞くと、「ウェブサイトやインターネット広告のバナーに使いたい」と言うのです。

僕が当時所属していた会社は、インターネット広告やウェブ制作を扱っていなかったため、広告予算は自然とインターネット広告代理店へ移っていきました。さらに「新聞や雑誌だけでなく、ネットでの使用許諾もタレント事務所から取ってほしい」といった要望が増え始め、僕は「紙媒体だけでは市場がどんどん縮小していく」と感じていました。広告マンとして生き残るためには、インターネット広告を理解しなければならないと直感したのです。

手探りだらけの検索連動型広告の運用

鹿毛:こうした背景から、僕は2002年にインターネット専業広告代理店のオプトに転職しました。ちょうど日本で始まったばかりのGoogleとOvertureの検索連動型広告を担当することになったのです。

最初は、検索連動型広告のイメージが湧きませんでした。紙媒体での習慣で「撮影はいつですか?」と尋ねると、「いや違う、広告はこの管理画面で配信を全部コントロールします」と言われ、「広告の管理画面って何ですか?」という状態でした。

3文字略語に悩まされる

さらに「なぜ、インターネット広告の表示回数のことを『インプレッション』って言うんだろう?」という疑問から始まり、「CPA(Cost Per Acquisition:コンバージョン単価)」「CVR(Conversion Rate:コンバージョン率)」といった略語が飛び交い、理解が追いつきませんでした。当時は教科書もマニュアルもなく、教えてくれる人もいません。GoogleやOvertureの営業担当に聞いても、彼らは運用経験がないため答えられない――そんな手探りの状況からのスタートでした。

検索語句の魅力に取りつかれていく

そんな手探りの中、僕は検索語句の魅力に取りつかれていきました。

社会人2~3年目の頃、広告代理店に在籍されていた佐藤可士和さんと一緒の部屋で仕事をする機会があり、勝手に彼をお仕事の師匠の一人だと思ってきました。

あるとき、可士和さんから「広告を作るときには、その広告を見る人がどんな悩み、痛み、期待、願望を抱えている人なのか、無意識のところまで目に見える形にしたうえで表現に落とし込むことが大事」と教えてもらいました。

検索語句は、まさにそれが結晶化したものだと思ったのです。

人々の不安、欲求、願望がそのまま言葉となって検索され、その組み合わせや検索数を見れば、どれだけ多くの人が同じ気持ちを抱えているのかがわかります。

このとき、「検索語句は、可士和さんが言っていたこと、そのものじゃないか」と思いました。前職の紙媒体の広告代理店とインターネット専業広告代理店のオプトでは、分野はまったく違いましたが、検索語句をきっかけに世界が繋がっていったんです。検索語句は神の目だなと思いました。

予約型ディスプレイ広告の予算が検索連動型広告に大きくシフトする

鹿毛:当時は誰も検索連動型広告を運用した経験がなく、まさに手探りの連続でした。お客様からは「CPA(コンバージョン単価)が高い」「なぜコンバージョン数が伸びないのか」と叱られることもしばしば。しかし試行錯誤するうちに、どのお客様も「費用対効果」や「コンバージョン数」が改善されると喜ぶことはわかってきました。

検索連動型広告の取扱高で業界No.1になる

そこで簡単な数理的ロジックを組み、改善のポイントを特定し、長期的・短期的に成果を試算できる仕組みを作ったのです。その結果、実際に成果を出せるようになり、コンペでも次々と勝利。10連勝以上を記録したと思います。

会社からも「その方法をみんなに共有してほしい」と言われ、教科書を作って後輩に指導しました。売上も顧客数も急増し、当時オプトは検索連動型広告の取扱高で業界No.1となりました。

こうして検索連動型広告での「勝ちパターン」が確立していくにつれ、自由に予算やクリック単価をコントロールでき、運用次第で成果を高められる検索連動型広告に予算が集中していきます。

「予約型ディスプレイ広告」から「検索連動型広告」に予算が徐々にシフト

これまでインターネット広告の主役だったYahoo! JAPANのブランドパネルなど、予約型ディスプレイ広告に割かれていた予算は、大きく検索連動型広告へとシフトしていきました。

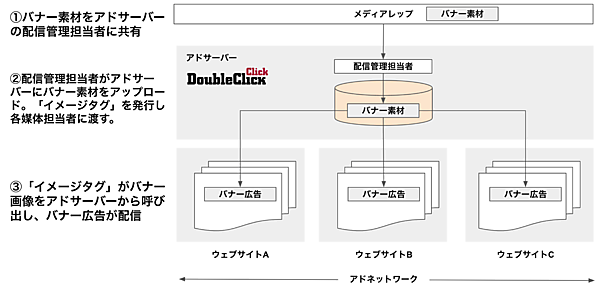

予約型ディスプレイ広告は、CCIやDACなどのメディアレップが(第10話参照)管理していました。広告枠が「◯月◯日の昼12時からエントリー開始です」とメディアレップから案内されると、広告代理店の担当者は、その時間に合わせて電話の受話器を握り、12時きっかりに「オプトの◯◯です」と発注をかけます。

人気の広告枠ともなると当然競合の広告代理店も発注をかけるわけですから、時に喧嘩になるぐらい殺気立った競争でした。

検索連動型広告が登場するまでは、この予約型ディスプレイ広告を扱う部署こそがオプトの「花形」でした。しかし広告主の予算が検索連動型広告へと移るにつれ、会社の重心も人員も次第に検索連動型広告の部署へシフトしていったのを覚えています。

テレビCMとの連動で検索連動型広告で圧倒的な成果が出る

鹿毛:一方で、検索連動型広告も、ある程度運用を続けると、コンバージョン数が頭打ちになり、CPAも一定水準から下がらなくなります。自分なりに工夫をしても改善できず、お客様から「もっと成果を伸ばしてほしい」と求められる場面が増えていきました。

そんな折、教育系の大手クライアントを担当することになりました。その企業は年末から年始にかけて、テレビCMを大量に投下して最大の商戦期に向けて準備をします。僕はダメ元で「このテレビCMでどんなメッセージを出すのか事前に教えてほしい」とお願いし、その内容に合わせた検索キーワードや広告文を準備しました。

年始に差し替えて配信を開始すると、サイト改善の効果も相まって、CPA・コンバージョン数ともにこれまでの記録を一気に更新。見たことがないレベルの成果を達成しました。この経験から「検索連動型広告だけでは不十分で、テレビCMなど他の施策との連動が不可欠だ」と痛感しました。

インターネット広告の第二幕へ

検索連動型広告で業界No.1の売上を獲得したものの、予約型ディスプレイ広告の伸びとは乖離が生まれていました。会社としても、顧客へのベネフィット提供と自社の発展を両立させるために、検索連動型広告と予約型ディスプレイ広告を組み合わせた全体最適のモデルを模索し始めたのです。

データによる裏付けを伴った統合的な広告運用へと進んでいき、まさにインターネット広告の「第二幕」が始まった感覚でした。検索連動型広告は、それまでのインターネット広告の在り方を根本から変えてしまったのです。

ユーザーの行動に基づくディスプレイ広告は売れ続けていた

鹿毛:こうした流れの中で、私たちは予約型ディスプレイ広告の価値を改めて見直すことになりました。その中でも「ビヘイビアル・ターゲティング(Behavioral Targeting)」と呼ばれる、いわゆる行動ターゲティングの予約型ディスプレイ広告だけは当時も安定して売れていたんです。

たとえば、Yahoo! JAPANで、不動産ページを閲覧した人に対して不動産関連のバナー広告を表示する広告や、特定の検索語句で検索した人にバナー広告を表示させる「サーチワード広告」などが、「ビヘイビアル・ターゲティング(Behavioral Targeting)」の代表例です。つまり、ユーザーのウェブ上の行動に基づいた予約型ディスプレイ広告だけは、コンスタントに成果を出し続けていました。

出典:Internet Archive

僕は、「予約型ディスプレイ広告の販売の鍵は、データにあるな」と思いました。さらに言えば、先ほどの教育系のお客様の事例のように、テレビCMも「データ」で結びつけることができれば、検索連動型広告などと同じ指標で横並びに広告効果を比較できるのではないか、と考えるようになりました。

多様な広告を同指標で比較するにはDoubleClickの「Cookie」が必要だった

鹿毛:当時、オプトは電通と業務提携※1をしていたこともあり、テレビCMとインターネット広告を横並びで評価するための「ノーム値(基準値)」を作ってほしいと依頼されることもありました。

一昔前には「バナー広告10インプレッション=テレビCM1回分」などと言われることもありましたが、僕はこの考え方に懐疑的でした。というのも、小さなバナー画像だけで商品の背景にある世界観を伝えるのは、正直無理があると思ったからです。

テレビCMとバナー広告はそもそも別物で、それぞれ得意なこと・不得意なことが違います。大豆100粒を集めてもフカヒレにはならないのと同じで、同列に扱うこと自体に無理があると感じていました。

当時の価値観では「テレビCMが上位、インターネット広告は下位互換」とみなされていましたが、実際には役割が異なります。インターネット広告におけるテレビCMの代替は、後のコネクテッドTVの登場を待たなければならなかったわけですが、当時のバナー広告にもリマインドやサイト誘導といった役割がありました。言い換えると、バナー広告はテレビCMと検索連動型広告の“中継ぎ”を担う存在だったのです。

DoubleClickのCookieがつないだ広告の世界

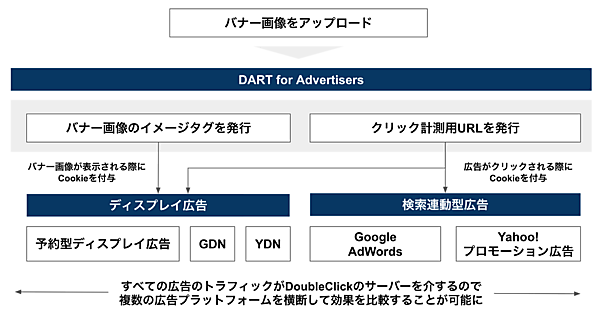

そこで僕は、まず検索連動型広告と予約型ディスプレイ広告を「データ」でつなぐことを考えました。そのために導入したのが、DoubleClickのアドサーバー「DART for Advertisers(DFA。現 Google Campaign Manager 360)」です(第14話参照)。

DFAを使ってバナー広告を配信することで、DoubleClickのCookieやサーバーログのデータを活用し、予約型ディスプレイ広告と検索連動型広告を結びつける試みを始めたのです。

杓谷:アドサーバーについては第14話で紹介していますので、ご参考ください。

DoubleClickで実現した広告の横断計測

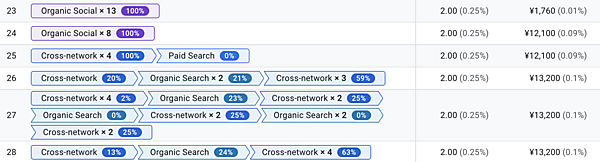

鹿毛:DFAでは、クリック計測用のURLを発行できます。これを予約型ディスプレイ広告と検索連動型広告のランディングページに設定することで、両者を横断して「何回クリックされ、どのタイミングでユーザーがコンバージョンしたか」を計測できるようになりました。

下の画像はGA4の「アトリビューションパス」レポートの画面です。当時もこれと同じような形で、コンバージョンに至るまでのクリックの経路を可視化できました。こうしたデータを使って各広告媒体の予算配分の最適化に役立てていたんです。

また、予約型ディスプレイ広告にDFAを使うことで、広告が配信される際にDoubleClickが発行するCookieがユーザーのブラウザに保存されます。このCookieを活用すれば、ウェブサイトを横断して「(ブラウザに)広告が何回表示されたかという“フリークエンシー”」や「広告を見た人がコンバージョンしたかの“ビュースルーコンバージョン”」が計測できるようになります。

杓谷:鹿毛さんが構築した計測の仕組みを図にまとめると下記のような形になりますね。

鹿毛:僕は、DoubleClickが提供するこれらの仕組みを利用して、各広告のコンバージョンへの貢献度を計測し、予算配分の最適化や予約型ディスプレイ広告の選定に利用するようになっていきました。今で言う「アトリビューション分析」や「Marketing Mix Model分析」のようなことをデータがつながる範囲で行っていたというわけです。

ダブルクリックジャパンとトランスコスモスが広告配信事業をGoogleに譲渡

鹿毛:こうした取り組みを進めていた矢先、2010年1月にダブルクリックジャパンが広告配信事業をGoogleに譲渡することになりました。

その結果、欧米ではすでにサービスを開始していたリターゲティング広告や、オーディエンスターゲティング広告を、日本でもGoogle AdWordsで利用できるようになりました。そして、これが日本におけるプログラマティック広告の幕開けにつながっていきました。

2026年1月15日をもちまして、本連載は無事に完結いたしました。これまで温かく見守り、並走してくださった読者の皆様に、心より感謝申し上げます。連載中に設けておりました情報提供フォームも、あわせて受付を終了いたしました。

現在、2026年6月の刊行を目指して書籍化の準備を進めております。さらにパワーアップした内容を皆様にお届けできる日を、どうぞ楽しみにお待ちください!