「インターネット広告創世記〜Googleが与えたインパクトから発展史を読み解く~」シリーズ第48話。前回の記事はこちらです。

前回のお話では、モバイル広告が携帯電話からスマートフォンに移っていった過程を香村竜一郎さんと菅野圭介さんに伺いました。アプリ向けの広告ネットワーク「AdMob」も登場し、AdWords(現Google 広告)から出稿できるインターネット広告の種類も随分と増えてきましたね。

スマートフォンが普及するにしたがって、徐々にユーザーのインターネットの利用状況にも変化が訪れました。特に動画の視聴環境はSNSの普及と合わせて大きく変化しました。スマートフォンによる動画広告の変化について、前回に続いて菅野さんに聞くとよいと思います。

海賊版サイトのイメージから脱却し始めたYouTube

菅野:2012年頃にモバイルチームがAdWordsの営業組織に統合された後、次は「動画広告をやりたいと思い」YouTubeのマーケティングチームに異動しました。

当時のYouTubeのチャレンジとしては、広告を安心して配信できる動画そのものを増やしていく必要がありました。コンテンツパートナーを開拓したり、著作権者が違法にアップロードされた動画を削除するか収益化するかを選べるようにしたり、著作権者によるコンテンツの管理の仕組みがようやく整い始め、ようやく海賊版サイトというイメージから脱却しはじめました。

その後、2014年に「好きなことで生きていく」CMキャンペーンが始まり、それまで「クリエイター」と呼んでいた動画製作者を「ユーチューバー」(「YouTuber」)と呼ぶようになり、一般的に認知されるようになりました。このキャンペーン以降、YouTuberを起用したタイアップ広告などが増え始め、YouTubeは企業のマーケティング活動に欠かせないチャンネルの一つとして認められ始めました。

YouTubeの「TrueView広告」が日本でサービスを開始

菅野:YouTubeのマーケティングチームでは、当時始まったばかりの「TrueView広告」を担当することになりました。「TrueView広告」は今の「YouTube インストリーム広告」につながる広告商品で、YouTubeの動画の間に広告動画を表示させる広告商品でした。

TrueView広告は、米国では2008年に試験的にサービスを開始していましたが、日本で試験的な導入が始まったのは2011年。本格的にサービスが開始されたのは2012年でした。

下の図は、TrueView広告の説明資料です。

出典:Internet Watch:「YouTube“押しつけない”動画広告、「TrueView」が好調な理由」(2012年2月9日付け)

これまで、YouTubeの運用型広告は「TrueView - in - search」のような動画の検索連動型広告のような広告商品しかなく、動画の中に動画広告を表示させるインストリーム広告はありませんでした。この「TrueView広告」の登場を皮切りに、今日我々が目にするようなYouTubeの動画広告が始まりました。

先程の著作権の問題に加えて、Googleといえども動画サービスの運営には高いインフラコストがかかっていました。しかし、サーバーや海底ケーブルの増設など、インフラ環境の整備が進んだことも、このタイミングでサービスを開始できた要因の一つだったと思います。

「TrueView - in-stream」広告の課金体系は「Cost Per View」と呼ばれる方式で、下記のいずれかの条件が発生した時に課金が発生します。

30秒以上の長尺動画の場合:ユーザーが広告を30秒以上視聴した場合

30秒以下の短尺動画の場合:ユーザーが最後まで視聴した場合

エンゲージメント:ユーザーが広告の行動を促すフレーズ(CTA)をクリックするなど何らかの操作(エンゲージメント)を行った場合

当時の平均CPVはおよそ数円〜数十円だったので、テレビCMを出稿しづらい中小企業の広告主にも手の届きやすいGoogleらしい値付けでした。

動画の視聴回数は多いのに、視聴完了数が低いスマートフォン

菅野:実は、私がYouTube広告のマーケティングチームに異動した時にはすでにスマートフォンからのYouTubeの視聴数がデスクトップを上回ってました。しかし、TrueView広告の課金に関わる動画の視聴完了数はデスクトップPCとスマートフォンで比較すると、スマートフォンは約半分しかなく、収益化が進んでいないことがデータとしてわかってきました。

このデータを見て、スマートフォンにはスマートフォンに適した動画コンテンツの見せ方やターゲティングの方法があるのではないかと考えるようになり、学生時代に研究していた可処分時間の奪い合いという観点を思い出し、時間という観点からTrueView広告を捉え直してみることにしました。

スマートフォンは「高頻度」「短時間アクセス」

菅野:検索連動型広告やバナー広告を時間軸で捉えると、クリックという「点」の世界です。しかし、動画はある一定の時間見てもらうことを前提とした「線」の世界です。そして、動画の作り手がこの「線」(いわゆる尺)の長さを決めています。動画は「ユーザーに作り手の時間軸に付き合ってもらわないと、意味が伝わらないユーザーへの負荷が高いフォーマットだ」と考えました。

そこで、スマートフォンにおけるユーザーのインターネットの利用状況を調査してみると、「高頻度」「短時間アクセス」という傾向が見えてきました。スマートフォンでは、1回あたりのインターネットを利用する時間が短く、平均利用時間はデスクトップPCの約3分の1でした。

スマートフォンだからこそ、短尺動画が必要だった

菅野:スマートフォンでは、駅で電車を待っている1分の間にインターネットへアクセスをすることがあるわけですが、その1分間という限られた時間の中で動画広告を視聴する時間がどのくらいあるだろうかと考えました。1分間のセッションで30秒、つまりインターネットの利用時間の50%を動画広告が占めるかと考えると疑問符が出てきました。そのため、5秒や6秒などの短尺の動画がスマートフォンには必要だったんです。

当時はインターネット用に動画広告を作るという商習慣がなく、テレビCMの15秒や30秒の動画を流用するケースが多かったので、5、6秒の短尺の動画がほとんどありませんでした。そこで、「Made for web」という言葉をスローガンにインターネット用の動画を作ってもらうことを広告主や広告代理店にお願いしていましたね。

杓谷:今のYouTubeの「ショート動画」はこうしたスマートフォンの特性に基づいて設計されていますね。「ショート動画」でユーザーを惹きつけてチャンネル登録をしてもらい、長尺の動画を見てもらうという考え方になっています。

5秒動画広告プラットフォームFIVEの創業

菅野:テレビCMの歴史を調べてみると、民放でも5秒のテレビCMが放映されていた時期があったようです。実際にその動画を見たことがありますが、5秒でしっかり成立していました。ただ、1本15秒で売れるのであれば、制作コストや営業コストが下がるので、現在のような15秒、30秒というフォーマットに収斂していったようです。

であれば、スマートフォンの利用環境に即した「5秒の動画広告がこれから普及してくだろう」と考え、2014年にGoogleを退職し、5秒でメッセージを伝えられる動画広告プラットフォームを作るFIVEという会社を設立しました。会社名のFIVE(ファイブ)は動画広告の長さが5秒であることにちなんでいます。

当時はTwitter(現X)に買収されたVine(ヴァイン:2016年サービス終了)という6秒動画プラットフォームが登場したり、MixChannel(ミックスチャンネル:現ミクチャ)にも10秒動画のコミュニティがあったりして、短尺動画が流行ったのですが、FIVEもその流れに乗って成長できました。

2012〜2013年頃から、スマートフォンではFacebookのタイムラインに代表されるような無限スクロール形式のユーザーインターフェースが広まり始め、親指でスクロールしてウェブサイトのコンテンツを見ることが一般的になりました。私は「指先ハック」(「指先をハッキングする」の略)と呼んでいたのですが、動画広告を見てもらうためにサムネイルや動画の冒頭を意識するようになりました。

こうした背景もあり2017年12月、FIVEはLINEと資本業務提携し、LINEの完全子会社となりました。FIVEは現在LINEの広告プラットフォームの一部になっていて、LINE広告ネットワークというサービスブランドでアプリ経済の一翼を担っています。

YouTubeのCEOにスーザン・ウォジスキが就任

杓谷:私は菅野さんと入れ違いに2014年にGoogleに出戻りしたのですが、ちょうど同じ時期の2014年2月にYouTubeのCEOが、AdWordsの生みの親であるサラー・カマンガーからスーザン・ウォジスキ(Susan Wojcicki)に交代しました。個人的には、現在我々が目にするYouTubeの動画広告の基礎を築いたのは彼女のリーダーシップによるものだったと捉えています。

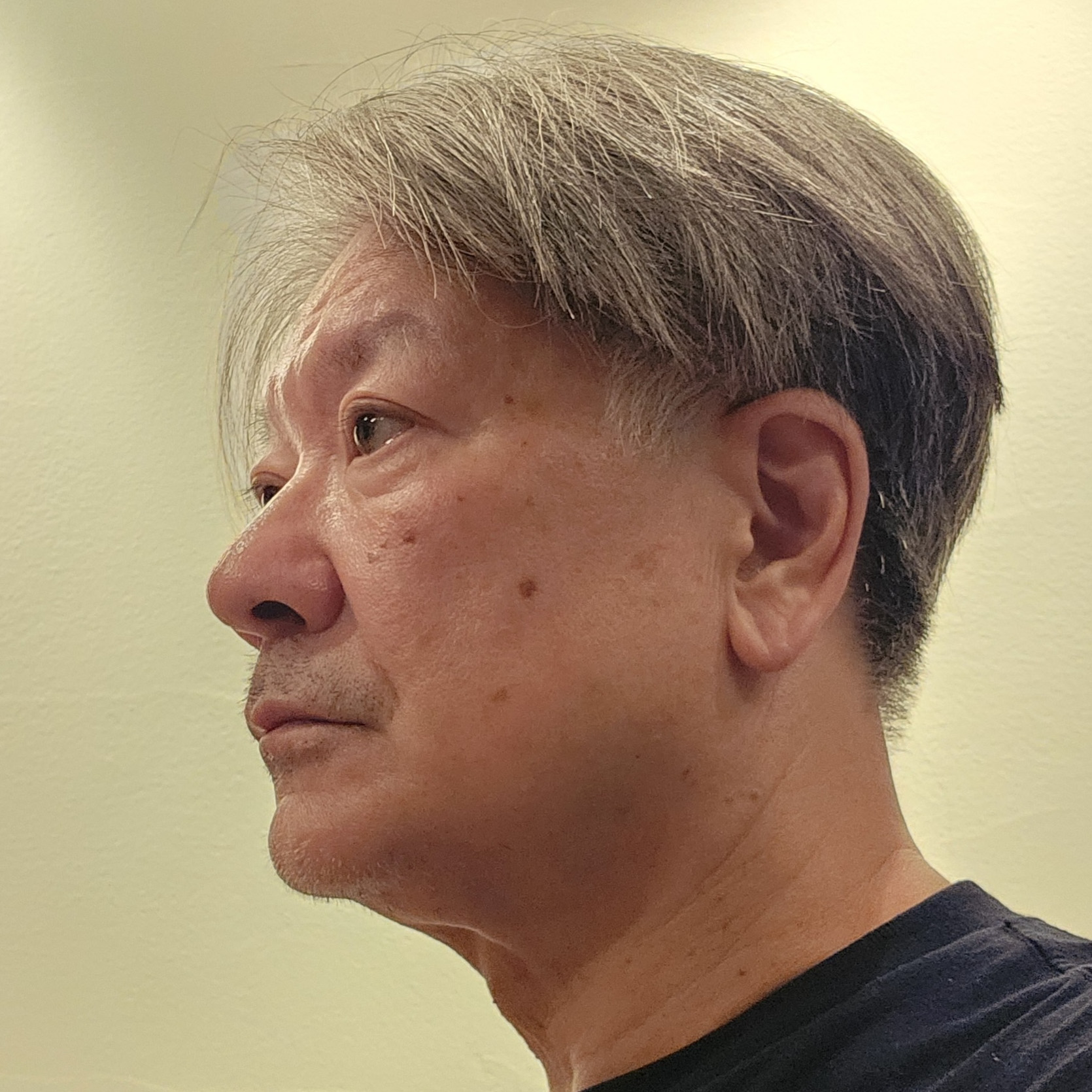

出典:Susan Wojcicki (29393944130) (cropped).jpg is under CC BY 2.0

佐藤:彼女はGoogleが創業する際に、創業者のラリー・ペイジとサーゲイ・ブリンにガレージを貸した人物としても知られ、Googleの中でも最も社歴の長い人物の一人です。第35話で紹介したGoogle Videoを担当していた際に、YouTubeの買収を提案したと言われています。彼女は、買収したDoubleClickを含む広告プロダクト全体を統括するVice Presidentでした。

そのため、「Susan–Norioミーティング」(「Norio」は当時の日本法人代表・村上憲郎さんの名前)と呼ばれる、日本市場の底上げを目的とした定例会議を、同じチームの杉原剛さんらとともに定期的に開いていました。2024年8月、彼女は肺がんのため56歳という若さで亡くなってしまい、本当に悔やまれます。

TrueView広告のハックが生み出した「バンパー広告」

杓谷:Googleは6秒のスキップ不可能な動画広告フォーマット「バンパー広告」を2016年に開始しました。実は短尺動画の広告プラットフォームはFIVEのほうがGoogleよりも早かったんです。

出典:Google広告ヘルプ「動画広告フォーマットの概要」

杓谷:TrueView広告は動画広告が5秒再生されるとスキップボタンが表示されますが、海外でこのスキップボタンが表示される前に、動画の視聴が完了する5秒の動画広告を作るという動きが2015年前後に自然発生的に広がっていました。

広告代理店には、広告主から預かった予算を使い切らなければいけないという力学が働きますが、30秒以下の動画は視聴が完了しないと課金されません。だとするならば、スキップボタンが表示される5秒で視聴完了する動画を作ってしまえということで、こうした動画が増えていきました。始まった経緯としては多分にビジネス的な思惑もあったと思います。

Googleの「品質スコア」(現「広告の品質」)は、視聴が完了した動画はユーザーにとって良い動画だと判断するので、5秒の動画は品質スコアが上がって視聴単価が安くなります。1回の視聴完了あたりの単価が数円単位になることも珍しくなく、品質スコアが高いため、広告ランクも高くなり、より多くの動画に広告が表示されやすくなります。テレビCMに比べて安価にユーザーにリーチすることができたため、結果的に広告主に喜ばれました。

「バンパー広告」がスタートした背景のひとつには、こうしたTrueView広告のハックとも言えるような使い方の影響があったと思います。当時は動画広告のあり方を模索している段階でした。

2026年1月15日をもちまして、本連載は無事に完結いたしました。これまで温かく見守り、並走してくださった読者の皆様に、心より感謝申し上げます。連載中に設けておりました情報提供フォームも、あわせて受付を終了いたしました。

現在、2026年6月の刊行を目指して書籍化の準備を進めております。さらにパワーアップした内容を皆様にお届けできる日を、どうぞ楽しみにお待ちください!