「インターネット広告創世記〜Googleが与えたインパクトから発展史を読み解く~」シリーズ第45話。前回の記事はこちらです。

前回のお話では、2007年にGoogleに買収されたFeedBurnerが、スマートフォンの「インフィード広告」の先駆け的な存在だったことを紹介しました。FeedBurnerのCEOだったディック・コストロは後にTwitterのCEOになりましたね。

第9話で、伊藤穰一が中心となってデジタルガレージが米Infoseekの日本版のサービスを立ち上げたことをお話しましたが、Twitterの日本版も2008年4月にデジタルガレージとの資本業務提携という形でスタートしました。

日本のTwitterはデジタルガレージとの資本業務提携でスタート

佐藤:Twitterは、2008年4月にデジタルガレージと業務提携しサービスをスタートしました。その後、2011年に業務資本提携を解消し、100%Twitter資本のTwitter Japanが設立され、本格的にインターネット広告のビジネスを開始しました。日本におけるTwitter広告については、創業者達と同じくGoogleからTwitterに移籍した、葉村真樹さんと持田忠一郎さんにお話を聞くと良いと思います。

初期のTwitterは予約型ディスプレイ広告が収益化の柱だった

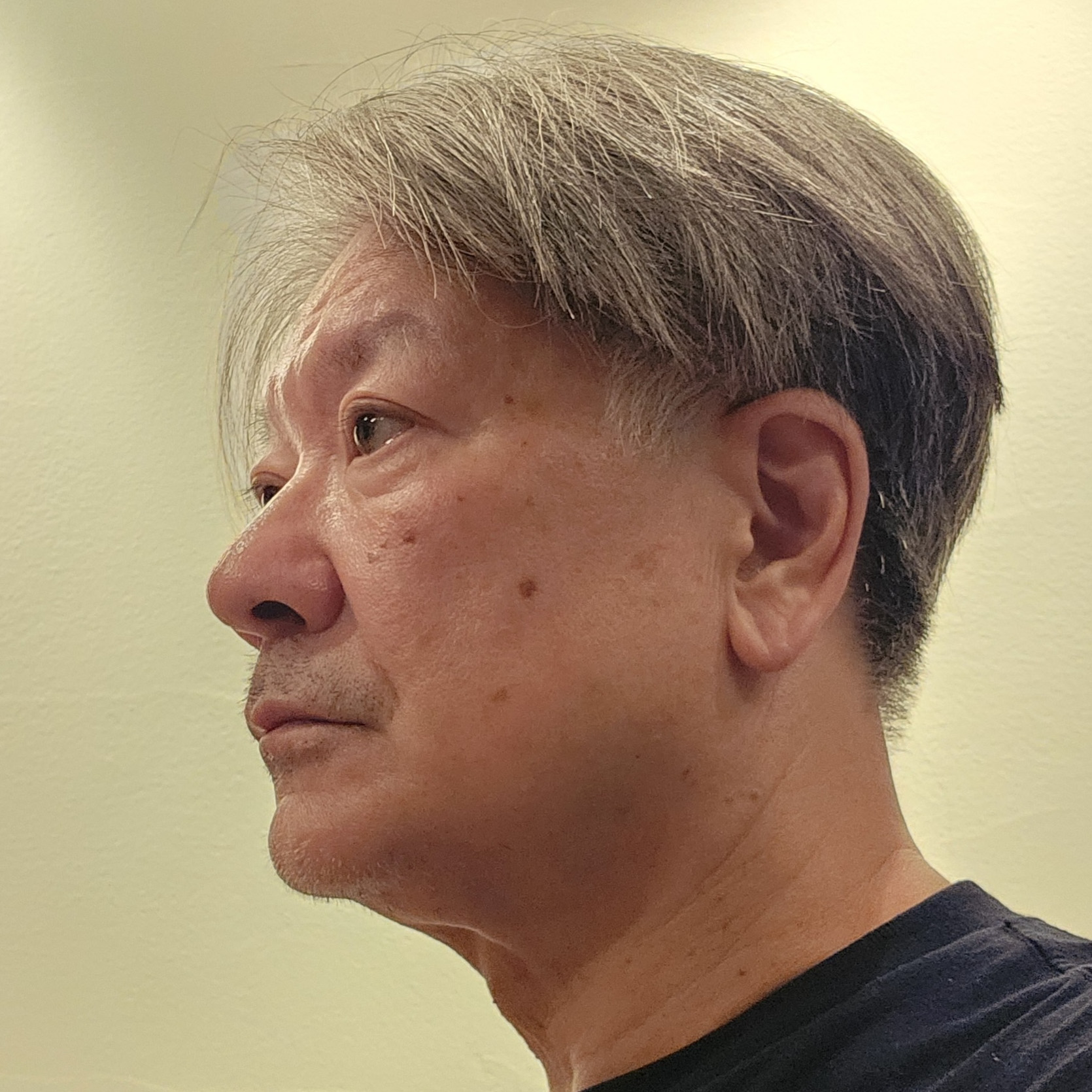

はじめまして、現在ボストンコンサルティンググループでパートナー&ディレクターを務めております葉村真樹と申します。私は2007年にGoogleに入社し、2011年にTwitterの日本法人立ち上げに携わりました。

葉村:Google時代の同僚の女性が、GoogleでBloggerをやっていた時のエヴァン・ウィリアムズと旧知の仲で、Twitterの本社に転職していました。私は転職する前からずっとTwitterが好きで、モバイル端末からの利用を前提に個人のツイートがまさにリアルタイムでフィード的に流れていく世界観に感動して「これぞインターネットがもたらす新しい世界だ!」と惚れ込んでいました。

なので、その同僚の女性の方に「もし日本法人を作ることになったら声をかけて」と伝えていたんです。2011年にTwitterがデジタルガレージとの資本業務提携を解消し、Twitterの100%子会社として日本法人を設立するタイミングで私は、Twitterの日本法人の立ち上げに参画することになりました。最初はオフィスもGoogleが入居していた渋谷のセルリアンタワーでした。Googleはその前年の2010年に六本木ヒルズに移転しています。

2010年5月、iPhone向けの日本語版公式アプリがリリース

葉村:2010年5月、TwitterはiPhone向けの日本語版公式アプリをリリースしました。しかし、当時はまだスマートフォンの普及率が低く、利用の大半はパソコンとガラケーからでした。広告による収益のほとんどは、パソコンからの利用に依存していました。当時の日本語版Twitterの画面右上には、下画像のように予約型のディスプレイ広告枠がありましたが、収益源はほぼこれだけだったのです。広告の販売は、CCIやDACなどのメディアレップ経由で購入する昔ながらの方式で、この時点でTwitterには運用型広告プラットフォームはありませんでした。

出典:Internet Watch「『Twitter』日本語版公開、日本独自で広告配信も」(2008年4月23日付け)

杓谷:Googleが予約型のテキストバナー広告の「プレミアム・スポンサーシップ広告」(第19話)を販売していたのとほぼ同じような状況ですね。Google、Facebookと同様に、Twitterも予約型広告から運用型広告への転換をはかったわけですね。

Google出身者だらけのTwitter

葉村:私がTwitterに入社した2011年頃の本社の状況は、収益化がうまくいかなかった影響もあり、創業者のエヴァン・ウィリアムズとビズ・ストーンはすでにTwitterを去っていました。エヴァンに追い出される形でTwitterを去っていたジャック・ドーシーがプロダクト責任者として復帰した頃で、前話に登場したFeedBurnerをGoogleに売却したディック・コストロがCOOに就任し、運用型広告による本格的な収益化に向けて動き始めていた頃でした。彼がCOOに就任したことからもわかるとおり、インフィード広告を強く意識していたと思います。

運用型広告のプラットフォームを作るにあたって、運用型広告を経験したことがあるビジネスリーダーやエンジニアを多く採用する必要があったのですが、その時に呼ばれたのがGoogle出身者たちでした。当時は運用型広告の経験がある人はGoogleとOvertureの人材ぐらいでしたので当然と言えば当然ですが、Twitter本社の副社長レベルの人たちのほとんどがGoogle出身者でした。

私のカウンターパートは、ケイティ・スタントンという私と同い年の女性でした。彼女は元々Googleで新規事業開発をやっていて「Google ファイナンス」などを担当していました。その後、米国のホワイトハウスに勤めてからTwitterに入社しました。

出典:Katie Jacobs Stanton (2012) (cropped).jpg is under CC BY 2.0

Barack Obama greets a family in the Oval Office secretary office.jpg is under Public Domain

運用型広告のプロダクトを作るということで呼ばれたのが、ケビン・ウェイルです。彼はGoogleに在籍した経験はありませんが、ハーバード大学の学士課程とスタンフォード大学の修士課程の両方で首席の天才エンジニアで、彼を広告プロダクトのヘッドに据えました。彼はTwitterを退職後、FacebookのInstagramのプロダクトを統括し、現在はChatGPTを開発するOpenAIでCTOを務めています。

Twitterの広告ビジネスの実務を統括していたのはアメリカのテレビ放送ネットワークFOX出身のアダム・ベインでした。

彼の部下にあたる副社長クラスの人材もまたGoogle出身者たちでした。グローバルで大手広告主向け営業チームにはGoogleインド法人でManaging Directorを務めた経験を持つシャイリッシュ・ラオで、中小企業向けの営業チームが同じくGoogle出身のリチャード・アルフォンシーでした。

Shailesh Rao, Managing Director, Google India, at the World Economic Forum's India Economic Summit 2008, New Delhi.jpg is under CC BY-SA 2.0

予約型ディスプレイ広告から運用型広告による収益化にシフト

はじめまして、現在Uber Advertisingの営業本部長を担当しております持田忠一郎と申します。私も葉村さんと同じ2007年にGoogleに入社し、米国や日本の元Google時代の同僚に誘われて、2012年にTwitterの日本法人に移籍しました。

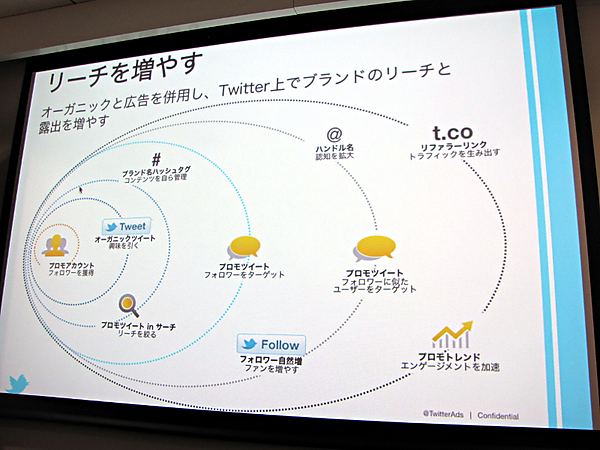

持田:デジタルガレージ時代から続いていた画面右上の予約型ディスプレイ広告の営業を引き継ぎつつも、これからのスマートフォンの時代にこのモデルは続かないだろうと考えていました。本社側も同様の考えで、GoogleのAdWordsやFacebook Adsのような運用型広告プラットフォームの開発に着手していて、下記の3つの広告商品を打ち出しました。

- プロモアカウント: 自分のアカウントそのものを広告として配信する

- プロモツイート: 特定のツイート(投稿)を広告として配信する

- プロモトレンド:「トレンド」エリアの最上位に、指定したキーワードやハッシュタグを表示する広告商品

出典:Internet Watch「自社ブランドのリーチと露出を増やす、Twitter広告『プロモ商品』とは」(2012年3月23日付け)

先行していた予約型ディスプレイ広告からプロモツイートなどの新しい運用型広告にリソースと売り上げをシフトしていくのが僕たちの最初のミッションでした。予約型ディスプレイ広告を販売していたメディアレップからは、「なぜ、こんないい広告枠を止めるんですか?」と言われることもありましたが、当時利用者が急増していたスマートフォンの小さな画面では表示させる場所もないですからね。

ネイティブ広告とは?

葉村:Twitterは日本初の「ネイティブ広告」でした。

「ネイティブ広告」とは、インフィード広告の一種で、通常の投稿と同じ形式で挿入されるタイプの広告のことを指します。そのため、広告を配信するためにTwitterのアカウントを開設する必要があったんです。これが初期のTwitter広告の大きな課題でした。

まずはアカウントを作っていただいて、「プロモアカウント」でアカウントのフォロワーを増やしてから「プロモツイート」でフォロワーに投稿を宣伝してください。そして「ルックアライク(Lookalike)」と呼ばれるフォロワーの類似ユーザーに広告を配信してください、といったことを当時はよく言っていましたね。

そもそも類似ユーザーへの広告配信のことを「ルックアライク」と呼ぶようになったのはこの頃からだったと思います。Facebookも類似ユーザーへのターゲティングのことを英語では「ルックアライク」と言っていますね。

出典:Internet Watch「自社ブランドのリーチと露出を増やす、Twitter広告『プロモ商品』とは」(2012年3月23日付け)

持田:デジタルガレージがTwitterユーザーの基礎を作っていたのですが、ユーザー数は当時の大手競合企業と比べてもまだ少ない状況でした。加えて、初期はTwitterの企業アカウントを広報部門がお持ちの場合が比較的多く、広告宣伝部やマーケティング部に比べると予算が伸びにくい課題もありました。なので、Twitterのアカウントを広告宣伝・マーケ部で新たに作ってもらう取り組みもかなり行いました。

Facebookは実名制という特長があったので大手企業がビジネス利用しやすい面がありましたが、Twitterの場合は匿名でもアカウントを作れたことが、公式なビジネス利用を発想させにくかったのかも知れません。

フォロワーを増やす「プロモトレンド」から広告が売れる

葉村:こうした事情から、当初は「プロモトレンド」から売れていきました。「プロモアカウント」はフォロワーを増やすための広告で、「プロモツイート」もフォロワーかフォロワーに似た人にしか広告が配信されません。

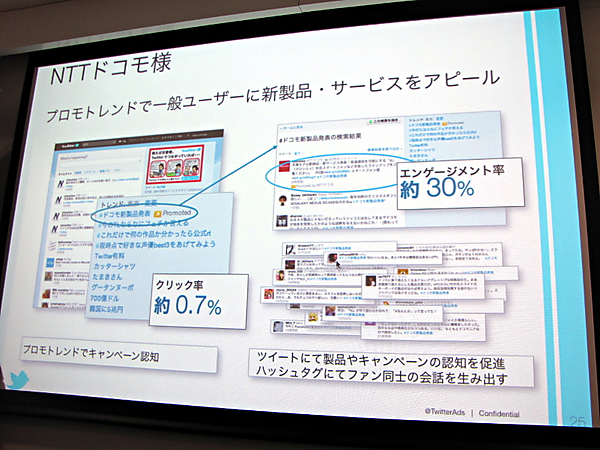

初期のTwitterにはアカウントをビジネス目的で開設していてフォロワー数が多いアカウントが少なかったので、「プロモツイート」や「プロモトレンド」を利用する準備が整っていなかったんです。事実、Twitterの運用型広告の最初の広告主はNTTドコモで、「プロモトレンド」をご利用いただきました。

出典:Internet Watch「自社ブランドのリーチと露出を増やす、Twitter広告『プロモ商品』とは」(2012年3月23日付け)

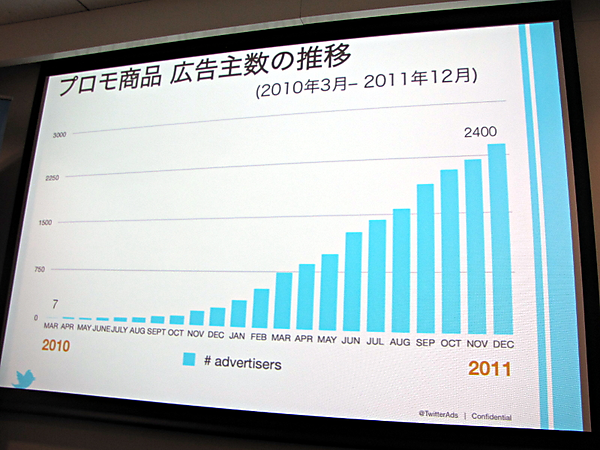

最初に「プロモトレンド」の広告が出た時は嬉しかったですね。24時間限定の広告枠で、0時から広告配信がスタートするんですが、パソコンの前で広告が表示されるのを待ち、「出たー!」みたいな感じで(笑)。下の画像は当時のTwitterの広告主の数の推移です。現在と比べると桁が何個も違いますね。

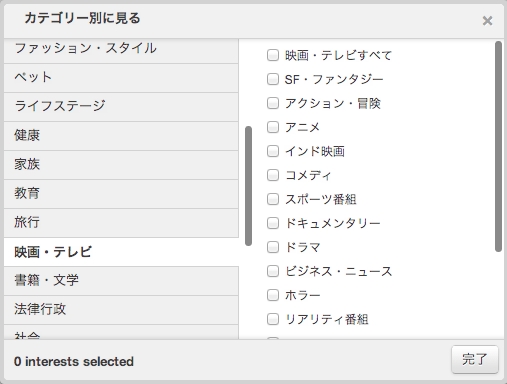

持田:「プロモアカウント」と「プロモツイート」が本格的に伸び始めたのは、2012年8月に「インタレストターゲティング」機能が導入されてからですね。数多あるTwitterアカウントを興味・関心のカテゴリごとに分類し、それをターゲティングに利用できるようにしました。

それまで、「プロモアカウント」と「プロモツイート」はフォロワーと、フォロワーに似ている人にしか広告を配信することができなかったのですが、この「インタレストターゲティング」によってフォロワー以外の人に向けて広告を配信できるようになったので、広告の表示回数が劇的に増えていきました。

出典:Internet Watch「Twitter、フォロワー以外の“刺さる”ユーザーにリーチできる広告機能」(2012年8月31日付け)

2013年11月ニューヨーク証券取引所に上場

佐藤:こうした日米を通じたGoogle出身者の活躍もあり、2013年11月にTwitterはニューヨーク証券取引所に上場を果たしました。Facebookの上場の約1年半後のことです。

「Blogger」と「FeedBurner」がGoogleの買収をきっかけに出会い、生み落とされたのが「Twitter」という見方もできるかもしれません。

※25-10-17 記事初出の時点より、2か所修正

2026年1月15日をもちまして、本連載は無事に完結いたしました。これまで温かく見守り、並走してくださった読者の皆様に、心より感謝申し上げます。連載中に設けておりました情報提供フォームも、あわせて受付を終了いたしました。

現在、2026年6月の刊行を目指して書籍化の準備を進めております。さらにパワーアップした内容を皆様にお届けできる日を、どうぞ楽しみにお待ちください!