「インターネット広告創世記〜Googleが与えたインパクトから発展史を読み解く~」シリーズ第50話。前回の記事はこちらです。

前回のお話では、THECOO株式会社の平良真人さんと下川弘樹さんに2014年頃から始まったインフルエンサーマーケティングについてお話を伺いました。広告とコンテンツの境界が曖昧になる一方で、今後もこの分野はますます成長していきそうですね。

2015年にグローバルでスマートフォンの検索数がデスクトップPCの検索数を上回ったことはインターネット広告における大きな転換点だったと思います。インターネット広告がスマートフォンを中心に考えられるようになり、AIによる運用の自動化が進むきっかけになりました。

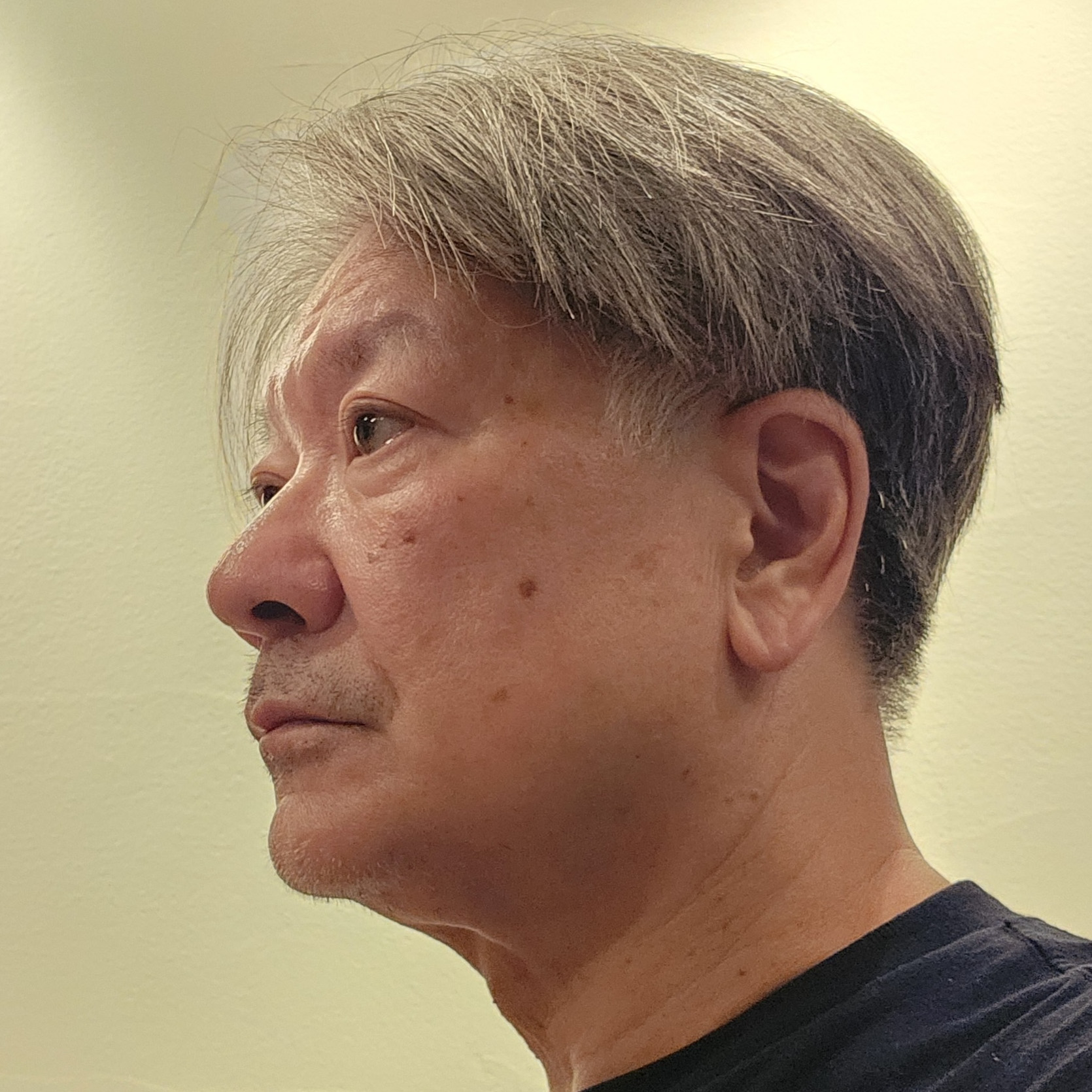

2013年、主要3キャリアでiPhoneの契約が可能に

杓谷:2008年にソフトバンクから日本で初めて発売されたiPhone「iPhone 3G」。この登場以降、iPhoneはスマートフォンの代表的な存在となり、スマートフォンの普及を牽引しました。

「iPhone 3G」の発売当初はソフトバンクからのみ契約できる状況でした。その後、2011年10月にauが「iPhone 4S」の販売を開始すると、続く2013年9月にドコモが「iPhone 5s」と「iPhone 5c」を発売。日本の主要通信キャリアすべてでiPhoneの契約が可能になり、ユーザー数が爆発的に増加しました。

ソフトバンクによる最初のiPhone発売から約3年後の2011年10月にauが「iPhone 4S」の販売を開始しました。

出典:ケータイWatch「発作的にauのiPhone 4Sを購入!!」(2011年10月31日付け)

その約2年後の2013年9月にはドコモが「iPhone 5s」と「iPhone 5c」の販売を開始し、どの通信キャリアからもiPhoneを契約できるようになりました。

出典:ケータイWatch「選べる楽しさ、使う楽しさで世界を拡げる「iPhone 5s」「iPhone 5c」」(2013年9月27日付け)

徐々にデザインが洗練されていくAndroidスマートフォン

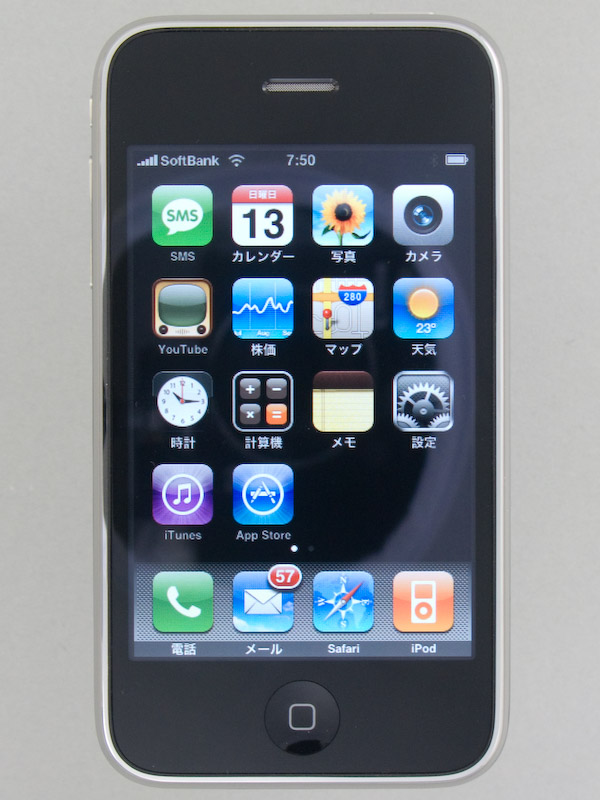

杓谷:Androidスマートフォンは、2008年に世界で最初に発売されましたが、BlackBerryや携帯電話のデザインを意識していたのか、デバイスにキーボードがついていました。

出典:T-Mobile G1 launch event 2.jpg is under CC BY-SA 2.0

私もこの機種を持っていたのですが、日本の通信キャリアと提携していないデバイスだったので、ほとんど使うことはありませんでした。この時点ではアプリの種類も少なく、Google製のアプリしか使用しなかった記憶があります。

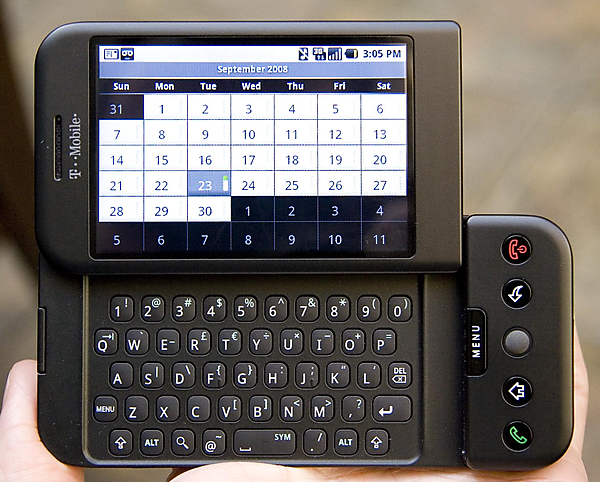

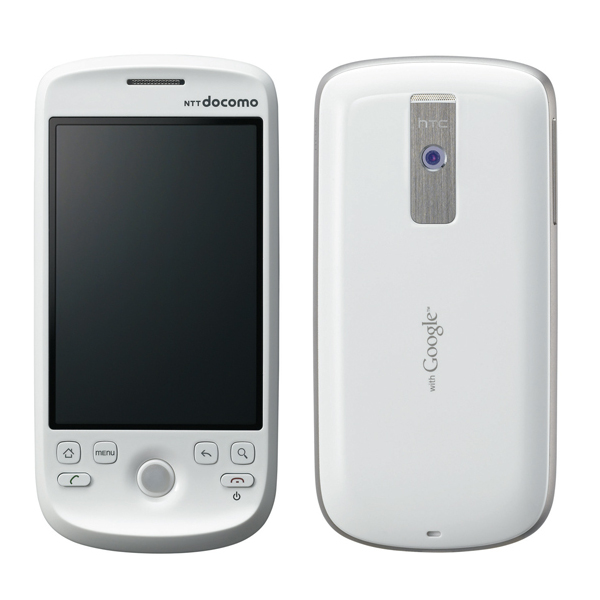

続いて、日本で最初に発売されたAndroidのスマートフォンは2009年に発売された「HT-03A」です。この機種にはキーボードはありませんでしたが、「トラックパッド」がついていました。

出典:ケータイWatch「国内初のAndroid OS搭載モデル『HT-03A』」(2009年5月19日付け)

当時はウェブサイトがスマートフォンのディスプレイに対応したレスポンシブデザインになっていなかったので、この小さなデバイスにパソコンと同じデザインのウェブサイトが表示されていました。

今のように親指で手軽にスクロールできるようなレイアウトのウェブサイトが少なかったので、ディスプレイを指でズームしたり、この「トラックパッド」をマウスのように動かしてウェブサイト上のリンクをクリックしたりしていました。

2010年にはGoogleが販売するAndroidスマートフォン「Nexus One」 が発売されました。

出典:Internet Watch「Google、携帯キャリアと端末を自由に組み合わせられるWebストア」(2010年1月6日付け)

まだデバイスにトラックパッドはついていますが、この頃になるとだいぶ使いやすくなってきて、「iPhoneのレベルに近づいてきたな」と思いました。少しずつスマートフォンに対応したウェブサイトやアプリの数が増え、実用的になっていきました。

エンハンスドキャンペーンへの移行で運用が複雑化

杓谷:こうしたデバイス側の進化とウェブサイト・アプリの対応が進み、順調にスマートフォンの普及が進む中、2013年7月にGoogle AdWordsのキャンペーンが「エンハンスドキャンペーン」へと移行しました。

エンハンスドキャンペーンとは

エンハンスドキャンペーンとは、一つのキャンペーンでパソコン、スマートフォン、タブレットすべてに広告を配信する仕様のことです。

エンハンスドキャンペーン以前のAdWordsでは、キャンペーン設定でデバイスごとに広告の配信先を細かく設定できました。

- デスクトップPC

- フルインターネットブラウザ搭載の携帯端末(=スマートフォン)

- タブレット など

また、オペレーティングシステム(Android、iOSなど)や携帯電話会社(KDDI/au、NTTドコモ、SoftBank)による広告配信の出し分けなどもできました。

スマートフォンが登場した2007年から2012年頃まではスマートフォン経由のトラフィックは少なく、広告運用の観点からはスマートフォンへの広告配信は「おまけ」のような位置づけで、デスクトップPCのキャンペーンをそのまま複製して運用をしていました。

しかし、エンハンスドキャンペーンでは、デバイスによる広告の出し分けができなくなり、一つのキャンペーンでパソコン、スマートフォン、タブレットすべてに広告を配信する仕様に変更されました。

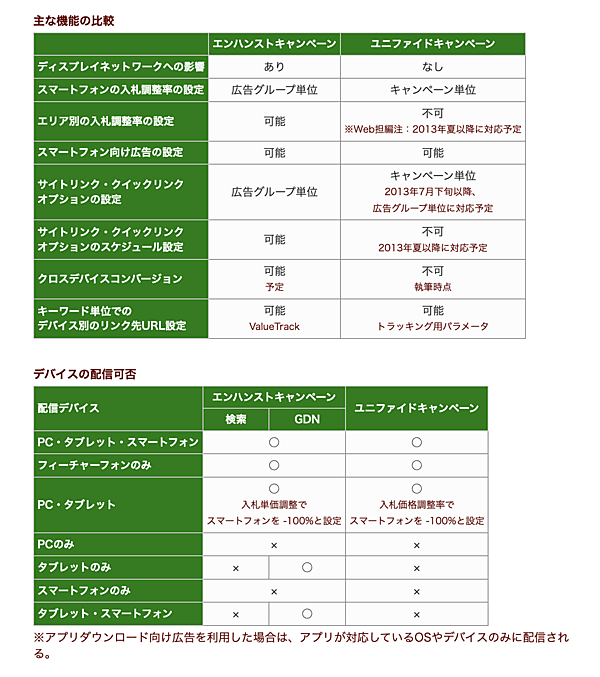

Yahoo!プロモーション広告のスポンサードサーチ広告(現Yahoo!広告)もAdWordsのシステムを採用していたため、エンハンスドキャンペーンのシステムをベースにした「ユニファイドキャンペーン」に移行しました。この移行は、広告運用者に大きな混乱と疲弊をもたらす結果となりました。

デバイスごとの入札価格の調整がおそろしく複雑に

入札価格はデスクトップとタブレットを中心に設定され、スマートフォンとタブレットに対しては、−100%から+300%までの「入札単価調整比」を設定することで入札価格を調整しました。たとえば、パソコンに対して100円で入札していた場合、スマートフォンの入札単価調整費に−50%と設定していると入札単価は50円になります。−100%に設定すると、スマートフォンへの配信は行われません。

下の図は、当時株式会社アイレップがまとめた「エンハンスドキャンペーン」と「ユニファイドキャンペーン」の比較表です。GoogleとYahoo!で微妙に仕様が異なり、今振り返っても当時の煩雑さを思い出して目眩いがしてきます(笑)。

出典:Web担当者Forum「エンハンストキャンペーンやユニファイドキャンペーン強制移行直前! 8分でわかる新機能と必要な準備」(2013年7月5日付け)

この仕様変更は、多くの広告運用者を疲弊させました。当時のスマートフォンの小さなディスプレイに対応したウェブサイトはまだ少なく、スマートフォンとパソコンではコンバージョン率に明らかな違いがありました。そのため、それぞれのデバイスごとにキャンペーンを分けて運用する方が、入札価格や目標とするコンバージョン単価を維持しやすかったのです。

当時はまだ自動入札ツールの精度が低く一般的ではなかったので、基準となるデスクトップPCの入札単価を目標コンバージョン単価に合わせて手作業で日々細かく変更していました。その変更に連動してスマートフォン用の入札調整費を10%単位で細かく調整する必要があり、それぞれのデバイスで目標とするコンバージョン単価を調整していくことは至難のわざでした。

将来的なキャンペーン統合の必要性は理解されつつも、デスクトップPC、タブレット、スマートフォン、アプリ、携帯電話などさまざまな要素を考慮する必要があり、運用者の負担は増大していました。

スマートフォンの検索数がデスクトップPCを上回る

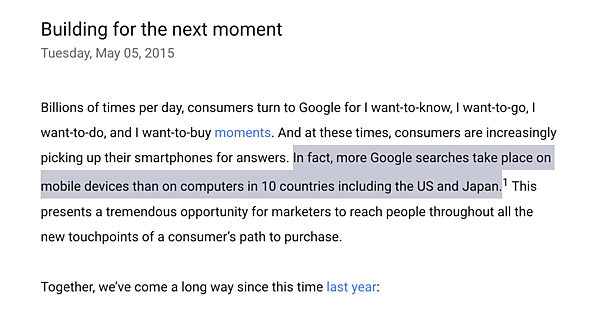

佐藤:運用型広告の運用が複雑化の一途をたどる中、インターネットの利用環境に大きな転換点が訪れました。

2015年5月、Googleは米国と日本を含む10ヶ国におけるスマートフォンのGoogleの検索数がデスクトップPCの検索数を上回ったことを発表しました。

同年10月にはGoogleの検索担当上級副社長であるアミット・シンガル氏がイベントで、グローバル全体でスマートフォンの検索数がデスクトップを上回ったというコメントを発表しています。名実ともにインターネットを利用するデバイスの中心がデスクトップPCからスマートフォンに移行した瞬間でした。

この変化は、1996年の日本のインターネット広告市場誕生以来、デスクトップPCを中心に発展してきたインターネット広告が、スマートフォンを中心に再編されていくことを意味しました。Google自身も、これまでパソコン向けに作られたサービスをスマートフォン向けにカスタマイズするという開発方針から、まずスマートフォンを中心にサービスを開発し、後からパソコンに対応していくという逆の方針を取るようになりました。

この連載で度々登場したGoogleのCEOのエリック・シュミットが提唱した「モバイルファースト」「手の平にあるスーパーコンピューター」という世界が到来した瞬間であり、2025年現在私たちが接するインターネットの利用環境の基礎がこの時に確立されたと言えるでしょう。

Eric E Schmidt, 2005 (looking left).jpg is under CC BY-SA 2.0

また、1980年代からAppleを長く見続けてきた身としては、スティーブ・ジョブズが思い描いた、人々が特別な知識を必要とせずにコンピューターを使う世界がついに実現したようにも思いました。スティーブ・ジョブズは2011年10月に膵臓がんにより56歳という若さで亡くなってしまいましたが、iPhoneもAndroidもAppleのGeneral Magicに在籍していたメンバーが中心となって開発されたことを踏まえると、彼はこの数十年の中で最も世界を変えた人物の一人と言えるのではないでしょうか。

出典:Steve Jobs WWDC07.jpg is under CC BY-SA 2.0

DeepMind社の買収を契機に広告運用の自動化が始まる

佐藤:スマートフォンの普及と並行して、インターネット業界に新たな大きな波が押し寄せました。それはAI技術の進化です。この時期に見逃せない出来事として、2014年1月にGoogleがDeepMind社を買収したことが挙げられます。この買収には、2012年にエリック・シュミットの後任でGoogleのCEOに就任した創業者のラリー・ペイジも深く関わったと言われています。

Google創業者のラリー・ペイジとサーゲイ・ブリンは、「自分たちは検索エンジンを作る会社ではなく、AIを作る会社である」といった主旨のことを度々表明していました。CEOを務めていたエリック・シュミットもAIを研究していたバックグラウンドがありますし、日本法人の代表を務めていた村上憲郎さんもGoogleに入社する前からAIの研究者として有名でした。

DeepMind社の買収は、GoogleがAI分野、特に深層学習(ディープラーニング)技術に本格的に注力する契機となりました。深層学習とは、機械学習の手法の一つで、人間の脳の神経回路を模したニューラルネットワークを多層構造(「深い層」=Deep)にすることで、従来の機械学習では困難だった複雑なデータから、AIが自動で「特徴」を抽出して学習できるようになった点が最大の特徴です。この買収を契機に、インターネット広告にもAIを活用していこうという機運が大きく高まりました。

杓谷:私はこの時期にGoogleに在籍していたのですが、2014年7月、佐藤さんの上司筋にあたり、この連載にも度々登場したオーミッド・コーデスタニがチーフ・ビジネス・オフィサー(CBO)としてGoogleに復帰しました。この復帰は、彼の前任者であるニケシュ・アローラがソフトバンクに移籍して退社したことによるものでした。

Omid Kordestani Web 2.0 conference 2005.jpg is under CC BY-SA 2.0

彼はGoogleに復帰して久しぶりにGoogle AdWordsの状況を目にした際、広告商品、フォーマット、機能の複雑さに驚きを隠せなかったようです。Googleのビジネスが継続的な成長を続けるために、AdWordsの機能やGoogleの組織を「もっとシンプルにしなければならない」と強く感じたと言われています。

「スマート自動入札」「スマートディスプレイキャンペーン」の登場

杓谷:こうしたDeepMind社の買収の影響や、経営陣のリーダーシップもあり、AdWordsを支える機械学習の精度が大幅に向上し、「スマート自動入札」や「スマートディスプレイキャンペーン」に代表されるAIを活用した機能の登場へと繋がりました。

スマート自動入札

AdWordsには元々「コンバージョンオプティマイザー」という自動入札機能があったのですが、入札の頻度や、予測の精度が低く、目標どおりにコンバージョン単価が合わないことも多く、利用が限定的でした。しかし、この新しく登場した「スマート自動入札」は過去のコンバージョンデータを学習して、目標値として設定したコンバージョン単価に高い精度で合うようになりました。

広告代理店は前述の「コンバージョンオプティマイザー」時代の苦い経験があったのか、当初は「スマート自動入札」に懐疑的で、手作業による入札に固執していました。しかし、テスト導入をしてみると、エンハンスドキャンペーンの入札調整比で細かく入札単価を調整するよりもパフォーマンスが良くなることがわかり、徐々に「スマート自動入札」を使うことが一般的になりました。手動での複雑な入札調整から解放され、多くの運用者が救われることになって本当に良かったなと思います。

スマートディスプレイキャンペーン

また、AIの進化はクリエイティブの領域にも及び、AIが画像をそれぞれの広告枠のサイズに自動的に変換する「スマートディスプレイキャンペーン」が登場しました。

デスクトップPC、スマートフォン、タブレットとデバイスが多様化する中で、広告枠のサイズも多様化し、広告主、広告代理店が必ずしもすべてのサイズのクリエイティブを用意できず、機会損失が発生しているケースが増えていました。スマートディスプレイキャンペーンの登場により、広告主が多様なデバイスやプラットフォームに対応したクリエイティブを効率的に展開できるようになりました。

そして、これらの進化は現在のGoogle広告の基本機能になっていて、AIを活用した全自動キャンペーン「P-MAX」の登場へと繋がる布石となり、AIを使った広告運用の自動化と最適化の流れを加速させることになりました。

2026年1月15日をもちまして、本連載は無事に完結いたしました。これまで温かく見守り、並走してくださった読者の皆様に、心より感謝申し上げます。連載中に設けておりました情報提供フォームも、あわせて受付を終了いたしました。

現在、2026年6月の刊行を目指して書籍化の準備を進めております。さらにパワーアップした内容を皆様にお届けできる日を、どうぞ楽しみにお待ちください!