「インターネット広告創世記〜Googleが与えたインパクトから発展史を読み解く~」シリーズ第47話。前回の記事はこちらです。

前回のお話では、TwitterとFacebookの台頭によってYouTubeへの流入経路が変わり、YouTubeの広告のあり方が変化したことを紹介しました。また、Twitterが始めた「ネット取引」によって1990年代〜2000年代を通じて続いてきた広告取引の商習慣に変化が出てきたことを紹介しました。

インターネット広告にGoogleが与えたインパクトという観点からいくと、AdWordsの登場の次に大きかったのはAndroid、スマートフォンの普及だったと思います。Googleでモバイル広告を推進したご経験を持つ香村竜一郎さんと、菅野圭介さんにお話を伺うと良いと思います。

来日したマリッサー・メイヤーとの会食

佐藤:AdWordsがサービスを開始して間もない2003年頃、マリッサー・メイヤーが10名程度のPM(Product Manager)を連れて来日し、「日本のAdWordsの代理店に会いたい」と言われ、当時積極的にAdWordsを販売してくれていたアイレップ(現Hakuhodo DY ONE)に打診して会食を設定しました。

出典:Marissa Mayer, 2011 Interview (crop).jpg is under CC BY-SA 3.0

佐藤:アイレップからは約7人ほどのメンバーが参加し、そのとき香村さんと出会いました。彼は英語が堪能で、会食が随分盛り上がりました。会場は渋谷の豆腐料理中心のお店。マリッサをはじめ、来日したメンバーは豆腐を食べるのが初めてだったのか、すっかり気に入っていました(笑)。

はじめまして、現在Drivemodeの日本法人代表を務めております香村竜一郎と申します。2005年にアイレップからGoogleに移籍し、携帯電話からスマートフォンへの移行期にモバイル広告に携わりました。

香村:あの会は楽しかったですね。彼女たちが先に回っていた他の代理店はみんなスーツを着ていたようなのですが、会食に参加したアイレップの面々はスーツを着ていなかったので「なぜ、スーツを着てないの?」と、聞かれました。

代理店には「Overture派」と「Google派」があった

香村:佐藤さんとの最初の出会いからしばらく経った、2005年にGoogleに入社しました。当時の広告代理店には「Overture派」と「Google派」があり、Yahoo! JAPANに広告を配信できるOverture派の代理店が多かったように思います。ですから、周囲からは「なぜ、Googleを選ぶの?」と不思議がられました。

ただ、Overtureは広告の配信技術に特化していたのに対し、Googleは検索エンジンの技術はもちろんのこと、当時、招待制のGmailが出たばかりでその技術力の高さに驚きました。当時のGoogleの営業担当にお願いして、すぐにGmailに招待してもらいました。「これからすごいおもしろいことをするんだろうな」とGoogleに惚れ込みました。

携帯電話向けのGoogle検索のAdWordsを担当することに

香村:私がGoogleに入社したとき、営業組織はまだ10人未満という規模感。最初は営業企画的な役割を担い、お客様を業種ごとに分類して、利用状況を分析できるような営業資料を作成していました。

当時は、まだ携帯電話(ガラケー)用のGoogle検索があり、ドコモやKDDIなどの通信キャリアとの提携を見据えて携帯電話向けのAdWordsの検索連動型広告の営業を担当していくことになりました。これが私のモバイルとの関わりの始まりでした。

グローバルにおける日本のガラケー広告の特殊性

香村:携帯電話向けのGoogle検索は「ほぼ日本にしかない」状況だったので、携帯電話に表示されたAdWordsの広告のサンプルをスクリーンショットで撮ってグローバルカンファレンスでプレゼンをしたら、みんなから「携帯電話に検索広告が出てる! すごい!」「携帯電話で検索ってするの?」と質問攻めに合いました。

出典:アタラ株式会社『インターネット広告の歴史と未来』

通信キャリアとの提携で急成長するAdWords

香村:その後、第34話でも紹介しましたが、2006年5月にはauの「EZweb」、2008年1月にはドコモの「i-mode」にGoogleの検索エンジンと検索連動型広告が採用され、検索数も売上も飛躍的に伸びていきました。広告主としては、移動中に検索できることから、賃貸物件を扱う地域密着型の不動産会社や証券会社などの利用が多かったと記憶しています。

2007年か2008年頃、通信キャリアとの提携で検索数も売上も大きく成長していた時期に、マウンテンビュー本社で技術サポートをしてくれていた同僚が嬉しそうに「僕は明日からAndroidチームに行くんだ!」と言ってきました。

Androidの進捗に胸躍る

香村:「一緒にモバイルの歴史を作ろう!」と語り合った仲間がチームを離れるのは少し寂しかったのですが、それ以上に彼が心からワクワクしている様子を見て、「そんなにAndroidはすごいのか」と強く印象に残りました。その後、彼からAndroidの進捗を聞くたびに、「本当にPCがポケットに入る時代が来るんだ」と胸が高鳴りましたね。

マウンテンビューの本社を訪れるたびに新しいサービスが発表され、2、3ヶ月後に再び行くと社内の雰囲気までもが一変している――そんな刺激的な日々でした。こうした貴重な機会を与えてくれた佐藤さんには、本当に感謝しています。

「携帯電話」のモバイルから「スマートフォン」のモバイルへ

香村:2010年頃、グローバルでスマートフォンに特化したモバイルチームが立ち上がりました。それまで「モバイル」といえば日本の携帯電話を指していましたが、この頃からスマートフォンを意味するようになります。

日本の担当者を探していた際に、以前日本オフィスで一緒に働いていた同僚の推薦もあり、私もこのモバイルチームに移籍しました。当時、世界的にスマートフォンの成長が加速していましたが、日本ではまだ携帯電話の売上のほうが大きかったと記憶しています。

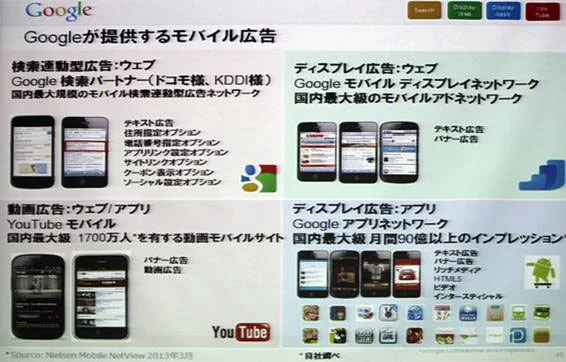

前年の2009年11月には、Googleがモバイルアプリ向けのアドネットワーク「AdMob」の買収を発表し、2010年5月に米連邦取引委員会(FTC)の承認を経て買収が完了した頃でした。スマートフォン経由の広告については、検索連動型広告の成長が見込まれていたため、AdMobのアプリ広告の売上拡大が大きなミッションとなりました。

香村:買収完了後、もともとAdMobにいたメンバーもモバイルチームに加わりました。最初は少しぎこちなさもありましたが、最終的には良いチームワークが生まれましたね。この時の仲間には本当に感謝しています。

杓谷:スマートフォンのアプリには、アプリ内でブラウザが立ち上がってウェブサイトを表示する「ウェブアプリ」と、スマートフォンにインストールされたプログラムで動く「ネイティブアプリ」の2種類があります。AdMobは、このネイティブアプリに広告を配信するアドネットワークの先駆けでした。

香村:ウェブアプリはアプリ内でブラウザが動くため、基本的な仕組みはパソコンと同じです。そのため、Googleのディスプレイアドネットワーク「AdSense」の技術を応用できます。一方で、ネイティブアプリに広告を配信する技術は当時Googleにはなかったため、AdMobを買収したのだと思います。

下の画像は、当時のモバイル広告の商品説明に使用していた資料です。アプリ向けの広告に関してはAdMobの技術がベースになっていました。

香村:スマートフォンアプリへの広告配信はGoogleとしても初の試みで、菅野圭介さんと一緒に試行錯誤を重ね、まるでスタートアップのような日々でしたね。

佐藤:ここからは菅野さんにも加わっていただこうと思います。彼はGoogle退職後、スマートフォン特化の動画広告サービス「FIVE」を創業し、のちにLINEへ売却しています。

はじめまして、現在goooodsのCEOを務めております菅野圭介と申します。2008年にGoogleの広告営業職の新卒一期生として佐藤さんに採用いただきGoogleに入社しました。大手広告代理店向けの営業を経験した後、2010年に香村さん率いるモバイルチームに異動しました。

広告は「可処分時間の奪い合いになる」と予想した学生時代

佐藤:彼(菅野さん)は学生時代、電通の学生広告論文で銀賞を受賞していました。当時はまだGoogleが世間にあまり知られていない時期でしたが、「広告」という観点でGoogleを捉えた内容で受賞していて、感銘を受けました。こうした学生がGoogleを志望するようになったのか、と感慨深いものがありました。

菅野:論文は、大学の広告研究会やマーケティング関連のゼミが研究成果として応募するものでした。私は友人と半分賞金目当てで応募したのですが、「これから先、広告はどう変わっていくのか」を考えるのが楽しく、結構はまってしまいました。

その時考えていたことは、「可処分時間の奪い合いになる」ということです。インターネットの普及で情報量が爆発的に増える一方で、1日は24時間しかありません。人間が受け取る情報には限界があります。だからこそ、企業の広告は他のあらゆるコンテンツと「時間の奪い合い」をする時代になる――そんな内容だったと思います。

Gmailとの出会いがGoogle志望のきっかけに

菅野:私がGoogleで働いてみたいと思ったきっかけは、Gmailでした。Gmailは、2004年4月1日に招待制でスタートし、2006年頃に一般公開されて日本でも徐々にユーザーが増え始めました。私もその頃に使い始めたのですが、メールの内容を解析して関連する広告を表示する仕組みに大きな衝撃を受けました。

それまでの広告の概念とはまったく違う発想と技術で、「とんでもない広告技術を持った会社がある」と感じたのが、私がGoogleから受けた最初の衝撃でした。

出典:Internet Watch「第7回:「Web 2.0」を理解するための、たった2つのポイント」(2006年3月付け)

「モバイルウェブ」か「モバイルアプリ」か? 企業の悩みどころ

菅野:当時はまだ「レスポンシブデザイン※」が一般的ではなく、ウェブサイトは基本的にPC向けに作られていました。そのため、企業はスマートフォン向けのウェブサイトに投資すべきか、それともモバイルアプリを開発すべきか、判断に迷っていた時期でした。日本では「GoMo(ゴーモー:Go Mobile)」というキャンペーンを展開し、スマートフォン向けにウェブサイトや広告のランディングページを最適化しようと呼びかけていました。

出典:Internet Watch「URLを入力するとスマホサイト生成、グーグルがツール提供、1年間は無料」(2012年11月28日付け)

香村:当時、ユーザーがスマートフォンにインストールしているアプリは平均で20個ほど。しかも、インストール後も使い続ける割合は約40%程度でした。そこで「AdMob※の広告を活用してユーザーをつなぎとめましょう」と言ってました。

啓蒙活動の一環として、広告主や代理店向けに「Think Mobile」というイベントも開催していて、後に「Think with Google」になり、現在でも広告主、広告代理店向けのイベントとして継続しています。

「モバイル、モバイル、モバイル!」Google CEOのメッセージ

菅野:当時GoogleのCEOだったエリック・シュミットが来日した際に「3つ大事なことがある。モバイル、モバイル、そしてモバイルだ」と言ってたことをよく覚えています。彼が「モバイルファースト」という言葉を使い始めたことで、私たちも自然とその言葉を意識するようになりました。

当時の香村さんのプレゼンも、数ヶ月ごとにアップデートされていて、冒頭で紹介するスマートフォンの「ペネトレーション(普及率)」の数字が、見るたびにきれいな上昇カーブを描いていたのが印象的でした。

香村:確かに僕はイベントで最初に「スマートフォンを使ってる人、手を挙げてください」と聞いていました。2010年頃は「やっぱり今日は広告業界の人が多いので(一般の人よりも)結構使ってますね」と言っていたくらいで、当時はまだ普及率が低かったですね。

ウェブに比べて広告の効果の計測が難しいモバイルアプリ

菅野:当時はアプリでの計測手法が確立されていなかったので、広告の効果を計測するのが難しかったですね。ウェブの場合はコンバージョン単価や広告経由の売上をウェブサイトに埋め込んだJavaScrpitのタグで計測できます。

しかし、アプリの場合はインストールまでしか測れませんでした。それもAdMobのアナリティクス機能でようやくできるといった程度。あとは、CyberZさんが提供していた「F.O.X.」(Force Operation Xの略。2019年にAdjustに事業譲渡)という広告効果測定・分析ツールぐらいでした。

現在のAppsFlyer、Adjust、Firebaseのような高度な計測、分析を行えるツールがまだなかったんです。Google Playのインストール数と計測ツールでのインストール数が合わない、なんてことも頻繁に発生していました。

2026年1月15日をもちまして、本連載は無事に完結いたしました。これまで温かく見守り、並走してくださった読者の皆様に、心より感謝申し上げます。連載中に設けておりました情報提供フォームも、あわせて受付を終了いたしました。

現在、2026年6月の刊行を目指して書籍化の準備を進めております。さらにパワーアップした内容を皆様にお届けできる日を、どうぞ楽しみにお待ちください!