「インターネット広告創世記〜Googleが与えたインパクトから発展史を読み解く~」シリーズ第34話。前回の記事はこちらです。

前回のお話では、2007年1月にスティーブ・ジョブズがiPhoneを発表し、今我々が日々利用しているスマートフォンが初めて世に登場しました。また、同年4月にGoogleがDoubleClickの買収を発表しました。第4部スマートフォン編ではこの2つの出来事を軸にインターネット広告の歴史を振り返りたいと思います。

日本でiPhoneが発売されたのは2008年7月で、ソフトバンクから発売された「iPhone 3G」が最初です。翌年の2009年7月に日本で最初のAndroidスマートフォンHTC製の「HT-03A」がドコモから発売されました。

ただし、スマートフォンやDoubleClickの影響が本格的に現れるのはもう少し後のことになります。今回は、2007年、2008年頃の携帯電話向けの広告の様子をお話するところから第4部をスタートします。

出典:ケータイWatch「ケータイ新製品SHOW CASE」(2008年7月16日付け)

出典:ケータイWatch「国内初のAndroid OS搭載モデル『HT-03A』」(2009年5月19日付け)

Appleが産み落とした双子のデバイス「iPhone」と「Android」

佐藤:第26話でも少し触れましたが、2004年にGoogleは上場し、その翌年の2005年5月に「Android」を買収しました。「Android」の創業者はアンディ・ルービン。「Android」の由来は、彼の名前“アンディ”にちなんで名付けられたとも言われています。

出典:2008 Google Developer Day in Japan - Andy Rubin.jpg is under CC BY-SA 2.0

スマートフォンの原型を生んだ「General Magic」

アンディ・ルービンは、GoogleにAndroidを売却する前、「General Magic」という会社に在籍していました。このGeneral Magicは、初代「Macintosh」の基礎を作り、「Hyper Card」の開発者としても知られるビル・アトキンソンらが中心となって1992年に設立されたAppleの子会社です。

ソニーやNTT、富士通などの日本企業も出資をしていて、当時すでにスマートフォンの原型ともいえるデバイスを開発していた先進的な企業でした。2018年には映画にもなりましたね。

iPhoneの源流と重なるもう一人の才能

General Magicには、アンディ・ルービンだけでなく、「iPod」の発案者で「iPhone」の開発におけるキーパーソンとなったトニー・ファデルも在籍していました。

Appleを長く見てきた立場からすると、「iPhone」は、Appleから一度追い出される前のスティーブ・ジョブズが思い描いていた、理想のコンピュータだったのではないかと感じます。

自分の子ども達を見ていても、親が何も教えなくてもiPadを使いこなして、勝手にYouTubeを楽しんでいます。この姿こそ、直感的に扱える「パーソナルな情報端末」として、スティーブ・ジョブズの考えるビジョンそのものだったと思います。彼は本当に世の中を変えてしまいましたね。

こうしたGoogle以前からの流れを踏まえると、「iPhone」と「Android」は「Appleが産み落とした双子のデバイス」と言えるかもしれません。

出典:

General Magic出身のもう一人の重要人物

さらに、General Magicには、のちにGoogleで「Keyhole」(現「Google Earth」)や「Picasa」(現「Google Photo」)などの買収を主導し、バラク・オバマ政権下でアメリカ合衆国最高技術責任者を務めたミーガン・スミスも在籍していました。彼女はApple Japanにも在籍していたことがあり、僕が以前勤めていたデジタルガレージの伊藤穰一(第5話参照)とも親しかったので、日本のマーケットなどについてスムーズに話し合えた記憶があります。

出典:Megan Smith official portrait.jpg is under public domain

佐藤:ちなみに、世界で最初に発売されたAndroidスマートフォンは、2008年10月にアメリカで発売された「HTC Dream」という機種でした。BlackBerryのような物理キーボードがついたスマートフォンです。

出典:T-Mobile G1 launch event 2.jpg is under CC BY-SA 2.0

杓谷:スティーブ・ジョブズがiPhoneを発表した2007年1月。そのわずか約3ヶ月後、Google Japanとして初のビジネス職 新卒採用面接で、私は佐藤さんに初めてお会いしました。

iPhoneが発表されてから数週間後には、「Googleが“Gphone”というスマートフォンを開発している」という噂が流れ、ニュース記事にもなっていました。「Googleがハードウェアを作ると一体どうなるんだろう?」とそのニュースにワクワクしていたので、面接の最後の質問で思わず「『Gphone』って本当に出るんですか?」と聞いてしまいました。佐藤さんが「ノーコメントで」と返答した光景は、今でもはっきり覚えています(笑)。この「Gphone」こそが後の「Android」だったわけです。

「iPhoneは日本で売れるのか?」という議論

Google入社直後の新人研修では、青山学院大学経営学部マーケティング学科講師の山本直人先生による講義がありました。そのなかで印象に残っているのが「日本で『iPhone』は売れるのか?」をテーマにしたグループディスカッションです。

今では信じられませんが、携帯電話(ガラケー)が普及している日本で、スマートフォンが普及するかどうかは、この時点ではまだ未知数でした。

スマホ時代の到来と広告業界の模索

佐藤:こうして日本でもスマートフォンが発売されましたが、当時はスマートフォン向けに最適化されたウェブサイトやアプリはほとんどありませんでした。

そのため、スマートフォンの小さな画面に、PC用のウェブサイトが表示され、小さな文字を読む、という状態でした。この「スマートフォンの小さな画面にインターネット広告をどうやって表示させるか」がスマートフォン登場以降のインターネット広告の大きなテーマのひとつで、DoubleClickの買収も関係してくるテーマだといえます。

日本ではまだ強かった「ガラケー」の存在

2008年にスマートフォンが発売されたとはいえ、本格的にインターネット広告に影響を与え始めるのはもう少し後のこと。この当時の“モバイル”という文脈では、依然として携帯電話、いわゆる「ガラケー」の影響力の方が大きかったのです。その証拠に、2009年にGoogleが初めて放映したテレビCMでは、スマートフォンではなく携帯電話が大きく取り上げられています。

携帯電話におけるインターネット広告は、D2Cなどの「キャリアレップ」が中心となって発展したことを日広の創業者の加藤さんから第15話で紹介してもらいました。この文脈を踏まえて、ここではGoogleが携帯電話向け広告にどう取り組んでいたのかにも触れておきたいと思います。

当時、Googleでシニアセールスマネージャーを務めていた金田信和さん(現在Microsoft Advertisingのセールスマネジャー)と、同じくGoogleで携帯電話向けの検索連動型広告に取り組んでいたLIFT合同会社の岡田吉弘さんに話を聞くと当時の様子がわかると思います。

auの「EZweb」、ドコモの「iモード」とGoogleの提携

はじめまして、現在Microsoft Advertisingでセールスマネジャーを務めている金田信和と申します。僕は2006年に佐藤さんに採用していただきGoogleに入社しました。

金田:僕のキャリアはIBMから始まり、その後、サイバーエージェントを経てGoogleに入社しました。

広告業界の常識を変えた、サイバーエージェント藤田社長の“直談判”

サイバーエージェント在籍中の2000年夏、藤田社長が「メディアレップを通さず、Yahoo! JAPANの広告枠を直接扱わせて欲しい」と、当時のYahoo! JAPAN井上社長に直談判したと本人から伺いました。

当然、すぐに許可されるような話ではなく、非常に大きな“宿題”をいただいたと聞いています。――「直取引したいなら、まず実力を見せてくれ」というわけです。その内容は、通常なら受けることさえ難しいものでしたが、藤田社長の勝負どころでの覚悟と“オーナー経営者”ならではの胆力を目の当たりにし、強く印象に残りました。

社長同士の約束事ですから、Yahoo! JAPAN側の担当者も非常に協力的で、社内の応援も得ることができ、なんとか結果を出すことができ、直接の取引が可能になりました。

それまで、Yahoo! JAPANの広告枠はメディアレップを通すことが慣例だった(第10話、第11話参照)ので、これは当時の広告業界の商習慣としては画期的なことだったと思います。

Google入社後に直面した“広告代理店からの不信感”

2006年にGoogleに転職した後、広告代理店への営業を担当することになりました。当時のGoogleは、現在のように広告主に直接営業するスタイルではなく、広告代理店を通じて広告商品を提供していたんです。

入社後すぐに広告代理店各社を訪問したのですが、そこで気づいたのは「Googleの広告代理店営業はかなり嫌われている」ということ。まるで敵を見るような視線を向けられる場面もありました。

最初はその理由がわからなかったのですが、少し現場を観察すると、すぐにその原因が見えてきました。――電話応対ができていない、メールを放置しているなど、そもそも広告代理店へのサポート体制が整っていなかったのです。

こうなってしまうのも無理はありません。

当時、Google AdWords(現:Google 広告)を扱う広告代理店は、全国に約250社ありましたが、代理店を担当する営業は10人にも満たない状況。つまり、検索連動型広告市場の爆発的な成長に営業組織がまったく追いついていなかったんです。

そこで、僕は広告代理店を売上規模に応じて階層分けし、各階層に応じたサービスレベルを提供するという仕組みを整備しました。あわせて営業体制も強化し、信頼回復とパートナー関係の構築に取り組みました。このときに整備した体制が、のちのGoogleをはじめとする各広告プラットフォームの代理店サポート体制の基礎になったと思います。

「Googleモバイル」と通信キャリアとの提携が生んだ転機

話をモバイルに戻すと、日本の通信キャリアはドコモ、au、ソフトバンクの3社でした。

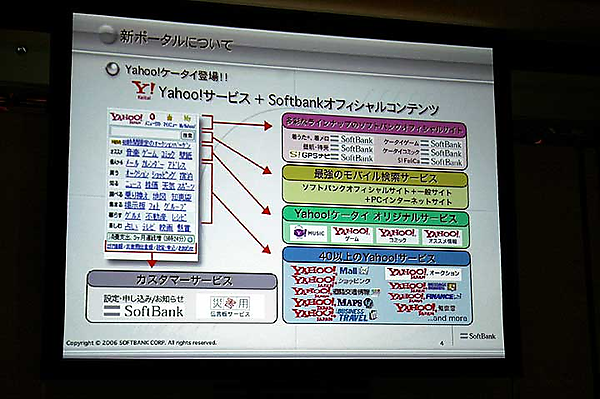

ドコモが「iモード」、auが「EZweb」、ソフトバンク(J-PHONE → Vodafone → ソフトバンク)が「Yahoo! ケータイ」という言わば携帯電話専用のポータルサイトを運営しており、携帯ユーザーの主な入り口になっていました。

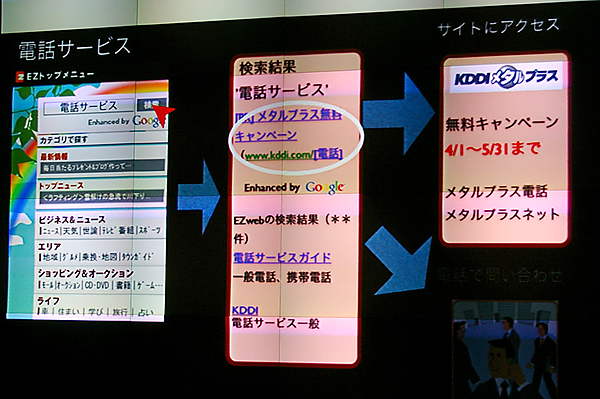

2006年にau、2008年にドコモとGoogleが提携し、携帯電話用の検索エンジンにGoogleが採用されることになります。それと同時に、検索連動型広告もGoogleのAdWordsが採用されることになりました。

一方、ソフトバンクは傘下にYahoo! JAPANとOvertureがあることもあり、検索連動型広告にはOvertureが採用されていました。

実は、Googleはこの頃すでに「Google モバイル」という携帯向けの検索サービスを提供していたのですが、トラフィックはまだ少なく、広告としてはあまり活用されていませんでした。

実質的には2006年のauとGoogleの提携が、モバイルにおける検索連動型広告、ひいては運用型広告の始まりだったといっても良いと思います。

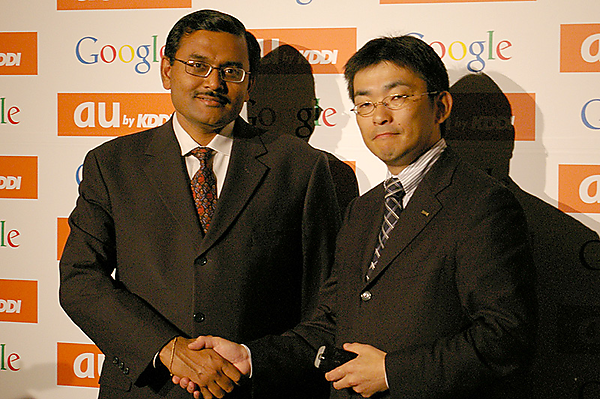

米Googleのモバイル プロダクト マネジメント ディレクターのディープ・ニシャー氏(左)とKDDIの執行役員 コンテンツ・メディア事業本部長の高橋誠氏(右)

出典:Internet Watch「KDDIとGoogleが提携、EZwebにGoogleの検索エンジン採用」(2009年5月19日付け)

出典:Internet Watch「KDDIとGoogleが提携、EZwebにGoogleの検索エンジン採用」(2009年5月19日付け)

左からドコモ執行役員(当時)夏野剛さん、Googleのオーミッド・コーデスタニ、ドコモ常務執行役員辻村清行さん、Google日本法人社長村上憲郎さん

出典:Broadband Watch『ドコモとグーグル、iモード端末でグーグルのサービス利用可能に』(2008年1月24日付け)

出典:Broadband Watch『ドコモとグーグル、iモード端末でグーグルのサービス利用可能に』(2008年1月24日付け)

出典:ケータイ Watch「ソフトバンク河野氏、Yahoo!ケータイの展望を語る」(2006年11月30日付け)

流通総額の半分をモバイル経由にせよ!

はじめまして、LIFT合同会社の岡田吉弘と申します。私も金田さんと同じく2006年にGoogleに入社し、携帯電話向けの検索連動型広告に深く携わりました。

岡田: 当時、“モバイル”といえば今のようなスマートフォンではなく、“携帯電話”を指していました。

携帯電話時代のAdWordsの難点として、コンバージョンの計測ができないという課題がありました。携帯電話向けのウェブサイトではJavaScriptが動かないので、計測タグを埋め込んでも機能しません。

携帯電話の検索連動型広告市場に可能性を強く感じていましたが、「この仕組みは長くは続かないのでは…」という想いが頭の片隅にいつもありました。

大手EC企業が掲げた「流通総額の半分をモバイル経由で」

2008年、ある大手ショッピングモール系広告主が「自社の流通総額の半分をモバイル経由にする」と宣言しました。

当時、携帯経由の売上比率は数%に満たない程度で、正直「本気なのか? スマートフォンの話じゃないのか?」と耳を疑いました。

着メロ・着うたなどのコンテンツを購入する以外に、携帯電話でEコマースの通販を行うことは一般的ではない時代。そのため、企業の携帯電話用のサイトは、PCサイトに比べて明らかに簡素なものでした。

その企業のマーケティング担当者も「やらなきゃいけないんです…!」と悲壮感が漂っているような状況でしたが、目標を実現するためにある程度の規模感を持って協力できるのは当時Googleくらいしかいなかったと思います。

モバイル広告の制限と社内ツールの苦労

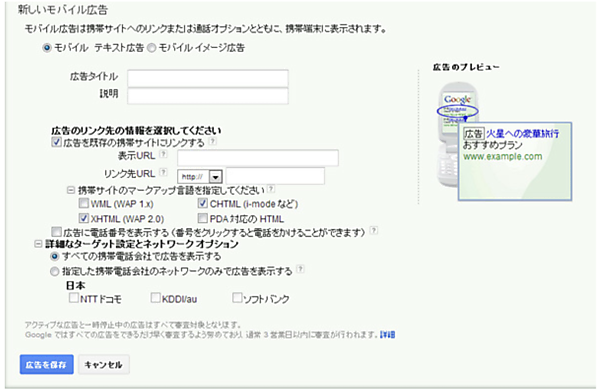

下の画像は当時のGoogle AdWords(現Google 広告)の管理画面で、携帯電話向けの広告を作成する画面です。携帯電話はディスプレイサイズが小さいので、PC向けには2行追加できる説明文が、携帯電話向けの検索連動型広告は1行のみ。伝えられる情報量が限られており、表現にも工夫が必要でした。

出典:アタラ株式会社『インターネット広告の歴史と未来』

Google社内ではすでに「Android」のスマートフォン開発が進んでいたこともあり、携帯電話向けの検索広告にはあまり注力していなかった印象です。

そのため、キーワードの検索数を調べる「キーワードプランナー」も携帯電話には未対応。代わりに、ロンドンのオフィスの誰かが個人用に作ったデスクトップサーバー上の社内ツールを使っていました。

ただしこれは完全に手作りの環境で、複数人が同時に使うとサーバーがクラッシュしてしまうため、Googleスプレッドシートに使用時間を予約して順番に使っていたほどです。

この1台だけで、世界中のBlackBerryや携帯向けキャンペーンの担当者がやりくりしていたので、皆さん相当苦労されていたと思います。

売上が“ぐんぐん伸びた”キーワード施策の手応え

PCに比べて検索ボリュームが圧倒的に少ない携帯電話の検索でしたが、通販につながりそうな検索語句を見つけてキーワードを登録すると、翌日からクリック数と売上が急激に伸び始めました。

「携帯電話でモノは買わない」と言われていた時代に、確かなセールスチャネルとしてモバイル広告が機能しはじめ、大手ショッピングモール系の広告主の経営陣が認知するほどにまで成長しました。

最終的に入稿したキーワード数は、数十万を優に超えて数百万単位だったのではないでしょうか。常識に囚われずやってみるものだと、挑戦してみることの重要さを感じました。

休日の検索行動を変えた「携帯電話の力」

金田:それまで検索連動型広告では、「平日はクリックが多く、土日は激減する」というのが定番の動きでした。

つまり平日、仕事の合間にパソコンで検索をして、土日は休日なのでパソコンを開かないというのが一般的なユーザーの行動パターンだったわけです。しかし、携帯電話の普及によってユーザーのネット接触時間が変化し、土日のトラフィックも徐々に増えていきました。

特にゴールデンウィークなどの長期休暇では、地方への帰省に合わせて地方からの検索数が増える傾向も見えてきて、モバイルがユーザーの行動そのものを変えつつあるのを実感しました。

とはいえ、今にして思えば、これが“携帯電話時代”の最後のピークだったのかもしれません。

ピークを迎えた日本の携帯電話広告市場

佐藤:2008年頃、Google本社に日本の状況を報告する機会がありました。創業者のラリー・ペイジとサーゲイ・ブリンも同席していて、僕は「日本では携帯電話経由のインターネット利用が急速に進んでいる」と説明し、サンプルとして日本の携帯電話を渡しました。

ラリーはその端末が珍しかったのか、ずっとその携帯電話で遊んでしまいプレゼンをほとんど聞いてくれませんでした(笑)。最終的に、「携帯電話は日本では市場があるかもしれないが、他の国では可能性がない」と言われたように記憶しています。

当時GoogleのCEOだったエリック・シュミットは、2006年8月からAppleの社外取締役を務めていたので、iPhoneの開発は当然耳に入っていたはずです。GoogleとしてもAndroidを開発していたので必要以上に携帯電話に投資をしない、という判断だったと思います。

2026年1月15日をもちまして、本連載は無事に完結いたしました。これまで温かく見守り、並走してくださった読者の皆様に、心より感謝申し上げます。連載中に設けておりました情報提供フォームも、あわせて受付を終了いたしました。

現在、2026年6月の刊行を目指して書籍化の準備を進めております。さらにパワーアップした内容を皆様にお届けできる日を、どうぞ楽しみにお待ちください!