「インターネット広告創世記〜Googleが与えたインパクトから発展史を読み解く~」シリーズ第33話。前回の記事はこちらです。

前回のお話では、「グレーゾーン金利」の撤廃と「ライブドア事件」の余波で、日広の経営がいよいよ厳しくなり、加藤さんが日広の経営から退く形になりました。GMOが日広を救済する形になり、後の「GMO NIKKO」につながっていくところまでをお話しました。

2007年1月、スティーブ・ジョブズがiPhoneを発表しました。また、同年4月にGoogleが米DoubleClickを買収します。この2007年は、インターネット広告における大きな時代の変わり目だったと思います。

2007年1月9日、Appleのスティーブ・ジョブズがiPhoneを発表しました。初代iPhoneは米国では同年6月に発売されましたが、日本では発売されませんでした。

2007年1月、スティーブ・ジョブズがiPhoneを発表

加藤: 2007年1月9日、スティーブ・ジョブズがiPhoneを発表しました。日本で初めてiPhoneが発売されたのは、その翌年、2008年6月のことです。ソフトバンクから発売された「iPhone 3G」が最初でした。

出典:Steve Jobs presents iPhone.jpg is under CC BY 2.0

第15話でお話しましたが、日広は2000年からドコモの「iモード」をはじめとする携帯電話のインターネット広告の世界にどっぷりと入り込んでいて、大きな収益源のひとつになっていました。

「iモード」などで着メロなどのコンテンツを提供し、キャリア決済できるパートナーのことを「公式CP」(CP = コンテンツプロバイダー)と呼ばれていました。ですが、日本でiPhoneが発売された2008年6月を境に、こうした「公式CP」を中心とする広告市場は急速に縮小していきました。

転換期に感じた「辞め時」

僕が日広を辞めたのは、日本でiPhoneが発売される直前の2008年5月のことです。その直後の6月にiPhoneの登場、そして9月のリーマン・ショックと、時代の大きな転換が続きました。今振り返ると、「あのとき辞めたのはタイミング的に正解だった」と思っています。

時代がまさに「携帯電話」から「スマートフォン」に切り替わるタイミングに、「日広」もGMO傘下の「NIKKO」へと生まれ変わっていったわけです。

映画『ブラックベリー』に見る、激変の時代

2023年に公開された映画『ブラックベリー』では、映画の終盤にスティーブ・ジョブズがiPhoneを発表したことで経営状況が激変し、苦境に立たされていく様子が描かれています。

日本の携帯電話メーカーや公式CPも、あの時、まさに映画の中のBlackBerryの創業者たちと同じような衝撃を味わっていたのではないでしょうか。

加藤さんが駆け抜けた日広の16年、インターネット広告の12年

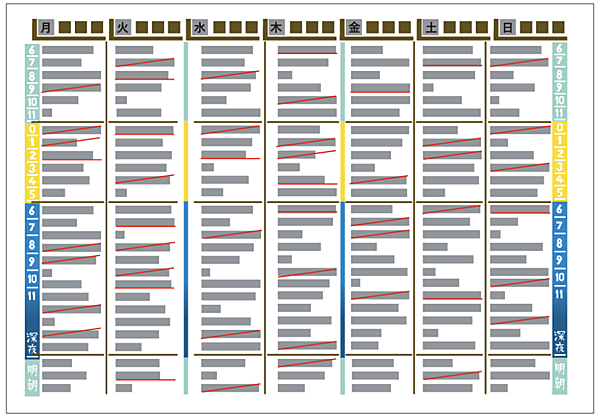

杓谷: 連載を通じて見てきた加藤さんが駆け抜けたインターネット広告の12年を年表にまとめました。

1992年

- 日広を設立

- 成年誌を中心とした雑誌広告の販売事業をスタート

1995年

- ISP「インターキュー」(現GMO)の広告を『iNTERNET magazine』に掲載。パソコン雑誌の広告に舵を切る

1996年

- ソフトバンクからYahoo! JAPAN設立の話を聞く

- CCI、DACの第1回メディア説明会に出席

- インターネット広告の販売を開始

1998年

- バリュークリックの代理店になり、創業間もないサイバーエージェントと競合になる

2000年

- インターネット・バブル崩壊

- 日広、日本広告業協会(JAAA)へ加入

- D2Cの第1回メディア説明会に出席

- 携帯電話向けの広告販売を本格的にスタート

2002年

- Google AdWords、Overture スポンサードサーチの日本市場参入に参戦

2003年

- Overture推奨認定代理店協会会長に就任

2005年

- 世界最大の広告会社WPPグループ総帥マーティン・ソレル卿と出会い、グループ傘下のオグルヴィと合弁会社を設立

2006年

- 「グレーゾーン金利」撤廃の最高裁判決と「ライブドア事件」の煽りを受けて経営が厳しくなり始める

- 「ザイトガイスト ’06」でYouTube買収の瞬間に立ち会う

2007年

- 日広の経営権を手放すことを決意

- スティーブ・ジョブズ「iPhone」発表

2008年

- 日広を退任

成年誌向けの小さな雑誌広告専門の広告代理店から始まった日広が、インターネットの波をうまくつかまえて世界最大の広告会社WPPグループ総帥のマーティン・ソレル卿に出会うまでに至るストーリーは小説家でもなかなか描けないドラマに溢れていると思います。それが、最高裁の判決、東京地検特捜部の強制捜査の余波で窮地に立たされていく様には読んでいるこちらまで胸が痛くなりました。

加藤さんは日広としての16年間、そしてここまでのインターネット広告の12年間をどのように見ていらっしゃいますか?

インターネット広告に起きた3つのインパクト

これまでの連載を通じて見てきたインターネット広告の歴史の中で、僕は下記の3つのターニングポイントがあったと考えています。

- 広告枠を買い占めることができない

- DoubleClickの登場によって「線を引く」ことを譲り渡した

- オークションで価格が変動する

①:広告枠を買い占めることができない

加藤:第9話でお話しましたが、Yahoo! JAPANがサービスを開始した1996年4月の約1ヶ月前に、ソフトバンクの孫さんと当時電通の社長だった成田豊さんが会談したと言われています。佐藤さんが第1話でお話した通り、電通をはじめとする大手総合広告代理店は「保証会社的な機能」を果たすために、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌などの広告枠をあらかじめ買い取ってから広告主に仲介するというビジネスモデルで発展してきました。

しかし、インターネットでは広告枠を買い占めることができなかったわけです。仮に広告枠を買い占めることができたとしても、広告枠の数が爆発的に増えていく中で、人の手で中央集権的に管理なんてやりきれるはずがありません。

そもそもの仕組みとして「インターネットは、物理的に広告枠を買い占めることができないメディア」だったわけです。そこで、孫さんは「買い占めはできません」と伝え、代わりに「一緒に会社をつくりましょう」と合意し、CCI(サイバー・コミュニケーションズ)が誕生した、というのが当時の経緯だったと思います。

この、CCI設立の時点で広告枠を買い占めることができなかった、というのがインターネット広告史におけるファーストインパクトだったと思います。

②:DoubleClickを採用することで「線を引く」ことを譲り渡した

加藤:テレビCMには「線を引く」という言葉があります。たとえば19時から19時半の番組の中で11本のスポットCM枠があるとします。その11本の「どこに線を引いて、どの広告主に枠を割り当てるか」を決定できることが、大手総合広告代理店の最大の価値でした。

出典:ナイルのマーケティング相談室「テレビCMの線引きとは?種類とチェックポイントを解説」

これは新聞でも同様で、中面のカラー広告の枠数は限られており、「どの広告主にどの枠を割り当てるか」を実質的に決めていたのは、枠を大量に買い付けていた大手総合広告代理店だったわけです。

中小の広告代理店――たとえば佐藤さんがいた旭通信社や、僕がいた日広に依頼しても、「新聞中面のカラーページ広告枠」や「日付指定のテレビのスポットCM枠」は残念ながら買えません。だからこそ、旭通信社はアニメを制作して番組ごと買う、という発想になったわけです。

それは要するに、自分たちが番組を制作することができれば、その番組内の「線」は自分たちでコントロールできるからです。大手総合広告代理店の枠組みに割り込むには番組を丸ごと買うしかない、という発想になったんだと思います。それは僕が生まれる前後のお話ですけどね。

インターネット広告にも「線を引く」時代があった

インターネット広告が登場したばかりの頃は、メディアレップが既存の広告業界のビジネスモデルを流用して、人の手で広告の配信を中央集権的に管理していました。なので最初の頃はインターネット広告でも「線を引く」ことができました。

それが、CCIやDACが米DoubleClickのアドサーバー「DART」(読み方「ダート」:第14話参照)を採用したことで「線を引く」ことの主導権を譲り渡してしまったのではないかと思います。

当初、DoubleClickは「面倒な手作業を効率化できる便利なツール」くらいの認識だったと思います。しかし、広告枠が増加してくると、次第にDoubleClickのアルゴリズムで表示回数やフリークエンシー(1人のユーザーに広告を見せる回数)を自動的にコントロールしてもらうところから抜け出せなくなって、CCIやDACが独自にインターネット広告の「線を引く」ことができなくなってしまったんです。

しかも、彼らはそのことにしばらく気がついていなかったと思います。まさに、「庇(ひさし)を貸して母屋を取られる」という状況だったと言えると思います。

僕は、これがセカンドインパクトだったと考えています。

③:オークションで価格が変動する

加藤: 僕が考えるサードインパクトは、広告の価格がオークションで変動するようになったという点です。

Googleの「AdWords」、Overtureの「スポンサードサーチ」はともにオークション型の広告で、広告主の入札価格によって広告の価格が変動するという仕組みでした。「線を引くこと」の主導権をDoubleClickに取られた上に、「価格まで変動する」となれば、「じゃあ、アドマンの仕事はどこにあるんですか?」という話になるわけです。

第23話でも触れましたが、そもそも伝統的な広告業界におけるアドマンの価値とは「広告の掲載位置を保証すること」です。接待でも何でもして「僕が命に代えてでも◯月◯日の朝刊のラテ欄下の広告枠を取ります!」と広告主に約束してくるのがアドマンの仕事なんです。

オークション広告は、従来の価値観を根底から覆した

一方で、「AdWords」や「Overture」の広告の掲載位置や価格はオークションで決まります。広告主に「一番に上に出ます」と言っていたのに朝起きたら4番目に出てることは平気で起こり得ます。そんなことが起こったら往時の広告業界の考え方だと補填ものの世界。とらやの羊羹を持参して広告主に謝りに行かなくてはいけません。こうした価値観の中で、何位に出るかわからないような危なっかしい広告を大手総合代理店は売ることができなかったわけです。

日広はまさに新興の広告代理店だったと思うんですけど、我々と同時多発的に始まったサイバーエージェント、オプト、セプテーニ、そして2年ぐらい遅れてアイレップ、アウンコンサルティングがなぜマーケットに存在できたのかというと、この常識のずれを利用してなかば強引に割って入ってきたと言えるのではないでしょうか。

インターネットはビジネス界に落ちた隕石

加藤: 1999年の秋、当時のソニーCEOである出井伸之さんが「インターネットはビジネス界に落ちた隕石である」とおっしゃり、恐竜を滅ぼした隕石のように、インターネットは既存の産業体系を滅ぼすという認識を示されました。

1996年から四半世紀の間に、広告代理店の上位100社のランキングの顔ぶれは大きく変わりました。

Ideiji2.jpg is under CC BY 4.0

(撮影者:伊藤穰一)

雑誌広告の延長だった初期のインターネット広告

初期のインターネット広告は「ページビュー」という言葉に代表されるように、雑誌のビジネスモデルの延長で考えられていたと思います。僕の日広も最初は雑誌広告専門の広告代理店でした。そのため、1990年代後半のインターネット広告では、雑誌広告系の広告代理店もインターネット広告についていくことができたんです。

それが、Googleの「AdWords」とOvertureの「スポンサードサーチ」の登場で一気に変わりました。価格はオークションで決まり、掲載位置もどこに表示されるかわからない。旧来型の広告代理店はこの変化についていけなかったんですね。まさに、インターネットという大きな隕石が、既存の広告業界を大きく変えてしまったんです。広告業界において出井さんの予言がまさに現実のものになりました。

「広告枠を買い占める」ことも、「線を引くこと」も、「価格を決定する」ことも広告代理店はできなくなってしまった。この3つが、ここまでのインターネット広告の歴史におけるターニングポイントだったと僕は考えています。

ただ、ここまで僕が語ってきたことは、あくまでも、新興広告代理店の日広の立場から見たインターネット広告の視点であることを、念のため読者の皆様にことわっておきたいと思います。同じ景色が、大手総合代理店の立場からするとまったく違ったように見えていたと思います。下記の記事を読むとより複眼的に理解が深まると思います。

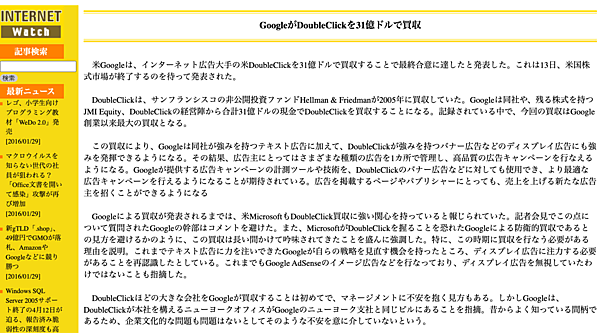

2007年4月、Googleが米DoubleClickを約3700億円で買収

佐藤:2007年4月、Googleは米DoubleClickの買収に合意したことを発表しました。DoubleClickの買収価格は31億ドルで、当時のレートに換算すると約3700億円でした。この前年に買収したYouTubeの買収金額が16.5億ドルで約2000億円でしたが、それを遥かに上回る金額で、当時のGoogleの過去最大の企業買収となりました。

この買収の持つ意味は、第二部メディアレップ編(第9話〜第17話)を通じて見てきた伝統的なバナー広告の市場と、第三部検索連動型広告編(第18話~第33話)を通じて見てきた検索連動型広告市場の統合だと言えます。

杓谷:ダブルクリックジャパンの代表(第14話参照)を務め、Overture日本法人代表(第26話参照)として競合のGoogleを見つめてきた株式会社SUIM代表の上野さんは、この買収について次のように述べていました。

後々のことを考えると、僕はこの3700億円という買収金額は“かなり”安かったと思います。

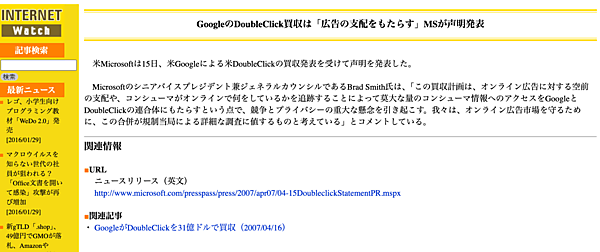

杓谷:また、この買収発表を受けて米Microsoftがこの買収は「広告の支配をもたらす」という声明を発表していることにぜひご注目いただければと思います。

今回の第33話で第3部検索連動型広告編が完結です。

次の第34話から「第4部スマートフォン編」がスタートします。メディアレップ編、検索連動型広告編を通じて見てきたインターネット広告が、スマートフォンの登場、GoogleのDoubleClick買収によってどう変化していくかを中心に、見ていきたいと思います。

最後に、今回の記事で加藤さんの語り部としてのご登場は一区切りがつく形となります。この場を借りて、多くの貴重な証言をご提供いただいたことに深く感謝申し上げます。この連載の最終章で改めて全体を総括していただければと考えております。

第3部検索連動型広告編 完

2026年1月15日をもちまして、本連載は無事に完結いたしました。これまで温かく見守り、並走してくださった読者の皆様に、心より感謝申し上げます。連載中に設けておりました情報提供フォームも、あわせて受付を終了いたしました。

現在、2026年6月の刊行を目指して書籍化の準備を進めております。さらにパワーアップした内容を皆様にお届けできる日を、どうぞ楽しみにお待ちください!