テレビもYouTubeも“最初のスポンサー”は東芝だった――YouTube広告の知られざる立ち上げ秘話[第4部 - 第36話]

Googleに買収されたばかりのYouTubeが「海賊版サイト」のイメージを払拭して、初期の広告ビジネスを築き上げていく様子を振り返ります。

2025年8月7日 7:00

「インターネット広告創世記〜Googleが与えたインパクトから発展史を読み解く~」シリーズ第36話。前回の記事はこちらです。

前回のお話では、YouTube登場前後のインターネットにおける動画広告の話を、高広伯彦さんと平山幸介さんからお聞きしました。YouTube広告の立ち上げをご担当されたお二人は、インターネット黎明期から動画広告に深く取り組まれていた先駆者だったんですね。

当時のYouTubeの広告は、今のようなYouTube動画の間に動画広告が再生されるいわゆる「インストリーム広告」ではなく、「ブランドチャンネル」というスポンサーシップ型の広告で、広告主の特設ページをYouTube内に開設できるという広告商品でした。

「ブランドチャンネル」以外には、今の「マストヘッド広告」の前身にあたる「トップページYVA」(YVAはYouTube Video Adsの略)と呼ばれるYouTubeのトップに表示される広告と、トップページ以下のページにランダムで広告が表示される「Run of Site」の2つがありました。

「Click-to-Play動画広告」を日本にも導入できた理由

高広: 当時は、Google日本支社とアメリカ本社(マウンテンビュー:サンフランシスコ近郊)では、コミュニケーションがとりやすく、日本から直接マウンテンビューのプロダクトマネージャーなどにコンタクトが取れました。

そのため、「どの時期に、どんな広告商品が登場するのか」ある程度わかっていました。

たとえば、「Click-to-Play動画広告」というサービスは、本来、日本で提供される予定がなかったのですが、僕らから交渉して対象国に含めてもらうことができました。

杓谷:「Click-to-Play動画広告」は、今の「Google ディスプレイネットワーク」に表示される動画広告で、クリックすると動画が再生される広告サービスですね。

出典:CNET Japan「グーグル、動画広告を開始--クリックで映像が再生」(2006年5月24日付け)

仮に広告枠を買い切れたとして、売り切ることができたのか

高広:YouTube広告など、新しい広告フォーマットを大手総合代理店に紹介しに行くと、必ず「広告枠をすべて買い切らせてくれ」と言われました。でも、それは新聞広告の時代の発想なんですよね。

もちろん、そう言われるのは想定の範囲内。ただ、インターネットの広告枠は、物理的に買い切れるものではありません。仮に買い切れたとして、「これから爆発的にトラフィックが増加した時に売り切れるのかな?」といつも疑問に思っていました。

大手総合代理店の営業力をもってしても「それは無理だろう」と。売り切れなくなると、結局は値下げをし、“たたき売り”のような形になり、誰も得をしません。そもそも、インターネット広告に「買い切る」という発想を持ち込むこと自体が、無理があったんだと思います。

YouTubeは“海賊版サイト”だと思われていた

高広:テレビや新聞など、従来のメディアでは、コンテンツの制作も配信も、メディア企業が一貫して担っていました。ですが、YouTubeではコンテンツを作るのはユーザー自身であり、制作と配信が完全に分離されています。

これは従来のメディアの考え方と大きく異なる点で、アメリカではこのようなメディアのことを「UGC」(User Generated Contents)、日本では「CGM」(Consumer Generated Media)と呼んでいます。

GoogleがYouTubeの買収を発表した当時、日本からもすでに大量の動画が投稿されていましたが、その多くが著作権を無視した違法なコンテンツでした。そのため、広告代理店からは「そんな海賊版のようなサイトに広告なんて出せません!」と、かなり怒られたことを覚えています。

出典:Internet Archive

高広:YouTubeがどうやって広告で収益化していくのかをしっかり理解する必要がありました。そこで、当時すでにMSNで動画広告に深く取り組んでいて、業界内でも有名だった平山さんに声をかけて、Googleに入社していただきました。

そしてなんと、入社してわずか2日後には、もうYouTubeの本社(アメリカ)へ出張してもらっていたんですよね?

佐藤さん、高広さんにお声がけいただき、僕は2007年9月にGoogleに入社しました。日本から本社の様子を聞くよりもYouTube本社に直接行ってしまった方が早いと考え、佐藤さんの許可を得て約3ヶ月間、YouTube本社に出張しました。

Googleとは違う種類の“遊び心”が満載だったYouTube本社

平山:当時のYouTube本社は、サン・ブルーノにあるGAP本社のビルを居抜きで利用した今のYouTube本社ビル(下の画像)の向かい側にある雑居ビルに入居していました。

入口のインターホンに小さくYouTubeのシールが貼ってあるだけで、「あ、ここが本社なんだ」とかろうじてわかるような感じでした(笑)。

出典:901 Cherry Avenue.jpg is under CC BY-SA 4.0

まだGoogleによる買収直後だったこともあり、僕のすぐそばで、YouTubeの創業者スティーブ・チェンやチャド・ハーリーが、当時Google CEOのエリック・シュミットと引き継ぎの話をしていたんです。「うわー、本当にすごい人たちが目の前にいる」と思いましたね。創業者の2人は当時、まだ26歳くらいだったと思います。

出典:Youtube founders.jpg is under CC BY-SA 3.0

Googleとまったく違うYouTubeのカルチャー

平山:Googleはスタンフォード大学の博士課程の学生が作った会社ということもあって、テクノロジーを中心とした、スマートで研究者っぽい雰囲気がありました。

一方のYouTubeは、まったく違うカルチャーでした。スキンヘッドでタトゥーのある人が普通に働いていたり、オフィスにはギターとギターアンプが置いてあって、「これ弾いていいの?」なんて言いながら、一緒に演奏して遊んだりして。そういう“遊び心”にあふれた職場だったんです。

YouTubeが一番大事にしていたのは、クリエイターだった

平山:YouTubeの本社でも、Googleと同じく「TGIF(Thanks God It's Friday)」という金曜日のパーティーが毎週開催されていました。

特徴的だったのは、毎週のように人気YouTuberをゲストに招いてパーティーを開いていたことです。しかも、その歓迎の仕方がとても丁寧で、YouTuberたちを本当に大事にしているのが伝わってきました。

YouTubeのカルチャーの中心にあるのは、“コンテンツへの愛”なんです。「この人たちを、自分たちのプラットフォームで有名にしたい」――そんな熱量を、強く感じました。

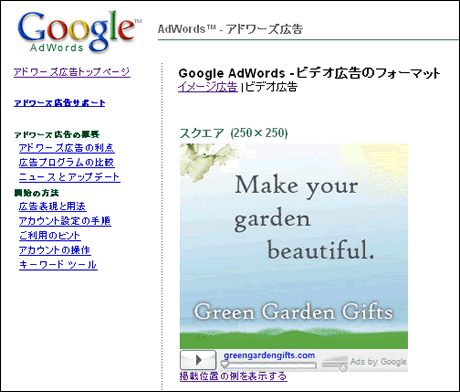

当時のYouTubeの主力広告商品は「ブランドチャンネル」

高広:佐藤さんからも冒頭でお話があった通り、当時のYouTubeの広告は、今のような「インストリーム広告」(動画の前後や途中に挿入される運用型広告)ではありませんでした。当時の主力は、イベントやキャンペーンの特設ページをYouTube上に構築できる「ブランドチャンネル」と呼ばれるスポンサーシップ型の広告商品。

たとえば、「ニューヨーク・ファッション・ウィーク」などの大型イベント向けに特別ページを約1000万円ほどで作る、というような形式です。

特設ページ型の広告が主流だった時代

下の画像は、TOYOTAが発売した超小型車「iQ」を発売した時に展開した「ブランドチャンネル」です。当時こうした特設ページ系の広告商品は、MSNなど他のウェブサービスでもよく見られました。いわば、企業専用の特設サイトをYouTube内に持つようなイメージです。

出典:Internet Watch「YouTube活用の動画広告、トヨタやロッテに見る成功事例」(2009年7月17日付け)

Toyota IQ commercial

日本版「YouTubeネーション」開催の裏にあった広告代理店との駆け引き

高広:当時、YouTubeは「海賊版動画サイト」だと思われていたため、広告代理店は「積極的に広告を売ってくれないだろう」と考えていました。そのため、Googleから直接広告主にアプローチする必要がありました。

広告主限定の特別イベント「YouTubeネーション」

YouTubeは当時、アメリカで毎年「YouTubeネーション」というイベントを開催していました。これは、人気のYouTube動画を作る「クリエイター」たちが一堂に会するもの。今でいう「YouTuber」という言葉はまだ一般的ではなく、「クリエイター」という表現が使われていました。

ロングテール理論のヘッド(=頭)の部分がテレビだとしたら、検索がテール(=尻尾)で、その中間のトルソー(=胴体)にあたるのが「クリエイター」が作るYouTube動画だ、と言われていました。

僕は、ニューヨークで行われた「YouTubeネーション」を視察し、「これは日本でもやろう」と決め、恵比寿の「LIQUIDROOM(リキッドルーム)」で日本版YouTubeネーションを開催しました。しかも、参加者は広告主限定。僕らはみんな、YouTubeを象徴する赤い色のネクタイを締めて、広告主の皆さまをお迎えしました。

広告代理店との“微妙な駆け引き”も必要だった

高広:ただし、広告業界の商習慣として、広告代理店は「媒体社(広告枠を提供する会社)」が直接広告主にコンタクトを取ることを嫌う傾向があります。

案の定、イベントの翌日には、複数の広告代理店から「昨日、YouTubeのイベントをやったらしいですね?」と、ちょっと皮肉まじりの連絡がたくさん来ました(笑)。

でも、僕らは「昨日のイベントはYouTubeの世界観を体験してもらうためのもので、広告の話は一切していません」と説明して、押し切りました。実際、プレゼンなどで広告商品の紹介はしていませんでしたが、イベント中に広告主と直接立ち話をすれば、自然と広告の話になりますよね。

当時は、YouTube広告を広めるために、こうした微妙な駆け引きや細かな配慮が必要な時代だったのです。

テレビとの距離感が、警戒心を生む

平山:YouTubeは、広告業界における“キング・オブ・メディア”であるテレビに近い存在だったので、代理店からはかなり警戒されました。

動画というフォーマット自体が、彼らにとっては“聖域”のようなものだったんです。なので、よく「テレビを奪おうとしているわけではありません。ただの2ちゃんねるの動画版です」と説明していました(笑)。

「ユーザーが動画を好むのは当然だ」と好意的に解釈する人と、「YouTubeはテレビCMの領域を侵食している」と敵視する人――その反応ははっきり分かれていましたね。

テレビもYouTubeも最初のスポンサーは東芝という歴史が生まれた

高広:広告代理店への配慮をしつつ、地道な営業活動を続けた結果、東芝が日本版YouTubeの最初の広告主になってくれました。

実は、これはとても象徴的な出来事でした。というのも、日本で最初にテレビCMを放送したのは、セイコー(時計メーカー)ですが、日本で最初にテレビ番組のスポンサーになったのは東京芝浦電気=現在の東芝でした。

このようなメディア史の流れを踏まえて、ぜひ東芝に日本で最初にYouTubeの「ブランドチャンネル」を利用してほしいと思いお話をして、実現にこぎつけることができました。

こうして、テレビでもYouTubeでも、“最初のスポンサーは東芝”という歴史が刻まれたわけです。

下の画像は、その時東芝が開設した「東芝ノートPC」の「ブランドチャンネル」です。

YouTubeの広告はDoubleClickを使っていた

平山:YouTube本社に3ヶ月滞在し、さまざまな人にYouTubeの広告について尋ねてようやくわかったのは、「トップページYVA」と「Run of Site」の広告は、DoubleClickのアドサーバーで配信されている、ということでした。

その仕組みを詳しく理解するため、サン・マテオのYouTube本社からニューヨークのDoubleClickに出張して話を聞きに行くことになりました。ただ、実際の広告配信の運用はとてもアナログで、Excelで管理していたのには正直驚きました(笑)。

「トップページYVA」は1日単位で販売できる予約型広告

「トップページYVA」はインプレッション保証型の予約型広告でしたが、特徴的だったのは1日単位で広告枠を指定して購入できる点でした。

当時、予約型ディスプレイ広告は1週間単位で販売することが一般的だったのですが、映画の公開日など、特定の日だけに広告を出したいというニーズに応えるため、1日単位での販売にこだわっていましたね。

DoubleClick買収の背景には広告配信技術の差

高広:当時、GoogleのニューヨークオフィスとDoubleClick本社は、同じビルの別フロアにありました。

Googleは自社で「Google Ad Manager」というアドサーバー(第14話参照)を開発しようとしていたのですが、一から作るよりも、すでに完成度の高いDoubleClickを買収した方が早いという判断があったのだと思います。

出典:Internet Watch「米Google、Web広告在庫管理サービス「Google Ad Manager」ベータテスト」(2008年3月14日付け)

YouTube用の動画を用意してもらうことにとても苦労した

高広:この頃の広告営業は楽しかったですね。YouTubeのような新しい広告商品は、ほぼ新規事業みたいなものなので、メンバーそれぞれが自分の人脈を使って広告主に話をしに行くような状況でした。

平山:とはいえ、テレビCM用の動画素材をそのまま使わせてもらうことは難しく、YouTube用に動画を作ってもらうのが大変でした。動画はバナー広告と違ってストーリー設計が必要なので、時間も手間もかかりました。

たとえば、ダイキン工業さまは、動画にコメントを追加する「アノテーション機能」を活用し、ユーザーを別の動画に誘導して、最大18通りのストーリーが展開する動画ドラマを制作してくれました。

動画を投稿してもらう文化がなかった時代

平山:当時はまだ「YouTuber」という言葉すらなく、ユーザーに動画を投稿してもらう文化自体がほとんど根付いていませんでした。そのため、投稿を促すための啓蒙活動も必要でした。

2007年12月28日〜30日の3日間、渋谷109前にステージを作り、「YouTubeネタバトル」というリアルイベントを開催しました。なぜか僕が司会をすることになってしまったんですが(笑)、パントマイムユニット「が~まるちょば」さんにも出演いただきました。

佐藤:2009年に放送されたロッテのガム「Fit’s(フィッツ)」のテレビCMでは、俳優の佐藤健さんと佐々木希さんがコミカルなダンスを披露し、大きな話題となりました。

このCMをきっかけに、2人のダンスを真似して踊る一般の人たちの動画が、YouTubeに数多く投稿されました。こうした事例を通じて、少しずつユーザーがYouTubeに動画をアップロードすることへの抵抗が小さくなっていったと思います。

YouTube広告が本格的に拡大するのは2014年以降

YouTube広告が本格的に成長するのは、運用型広告である「TrueView広告」(現:インストリーム広告)が始まり、「YouTuber」という言葉が一般化し始めた2014年頃です。

その頃のYouTubeの様子については、また改めて次回以降の回で紹介したいと思います。

2026年1月15日をもちまして、本連載は無事に完結いたしました。これまで温かく見守り、並走してくださった読者の皆様に、心より感謝申し上げます。連載中に設けておりました情報提供フォームも、あわせて受付を終了いたしました。

現在、2026年6月の刊行を目指して書籍化の準備を進めております。さらにパワーアップした内容を皆様にお届けできる日を、どうぞ楽しみにお待ちください!