「インターネット広告創世記〜Googleが与えたインパクトから発展史を読み解く~」シリーズ第32話。前回の記事はこちらです。

前回、2006年10月に行われたGoogle主催の招待制カンファレンス「Zeitgeist ’06」(以下「ザイトガイスト」)のお話をお聞きしました。Facebookのマーク・ザッカーバーグが登壇し、イベントの最終日にはYouTubeの買収の発表があるなど、現在のインターネット、インターネット広告の源流となったような奇跡的なイベントだったんですね。

「ザイトガイスト」は昨年の2024年まで毎年行われているカンファレンスですが、現在のインターネットおよびインターネット広告の源流となる出来事が登場したという意味で、2006年の「ザイトガイスト」は他の年とは一線を画す象徴的なイベントでした。

新時代の幕開けを強く感じる一方で、翌年の2007年から「グレーゾーン金利」の撤廃と「ライブドア事件」の影響で日広の経営状況はかなり厳しくなってしまいました。最終的に僕は2008年5月に日広の経営権をGMOに譲渡することになりました。

加藤:2007年に入ってから、日広の資金繰りはどんどん厳しくなっていきました。特に4月以降は、毎月500万円から2,000万円ほど資金が足りず、月末までにどうにかお金を用意しなければ、本当に破綻してしまうような状況に追い込まれていたんです。

社員への夏のボーナスは1ヶ月しか払えず、初めて希望退職も募りました。30人も会社を去ったものの、状況は好転せず、冬のボーナスは「ゼロ」と決まります。冬のボーナス支給ができないとなった10月の段階で、「このまま経営を継続することは困難だ」という結論に至りました。そして2007年11月、「会社をお譲りすることを前提に、賞与と年越し資金を貸していただきたい」と出資をして救済していただけそうな会社にコンタクトを取り、頭を下げてお願いして回ることなったのです。

「グレーゾーン金利」の撤廃につながる最高裁判決

加藤: この苦境の主要因の一つが、第30話でも少しお話した2006年1月13日に最高裁判所で下された「グレーゾーン金利」の撤廃につながる判決でした。

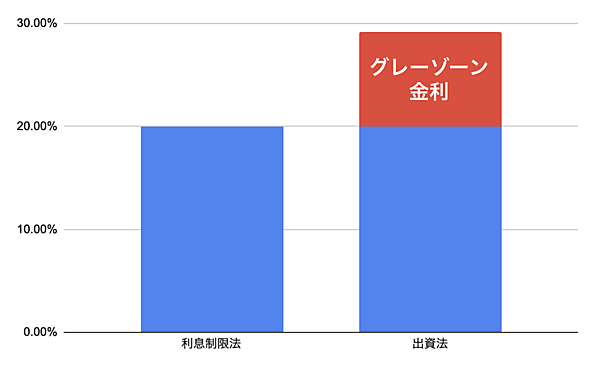

「グレーゾーン金利」とは、「利息制限法」が設定する上限金利15〜20%と、「出資法」が設定する上限29.2%の間の金利のことで、消費者金融業者の多くが「出資法」を根拠に20%以上の金利を設定していました。

この判決をきっかけに「グレーゾーン金利」は撤廃され、さらには20%を超えた分の金利で得た利益を、10年前にさかのぼって返還する必要に迫られたのです。当時、業界最大手だった武富士が抱えた過払い金請求は、総額1兆円とも言われていました。

税金は返ってこないのに、過払い金は10年分返還

僕としては、一度正しく所得申告と納税を終えた会社法人の決算を後から否定するのであれば、取りすぎた税収を各事業者に対して返還すべきであったと思います。しかし、国からの返還は一切ありませんでした。

結果的に、武富士は破綻し、三菱UFJ銀行がアコムを、三井住友銀行がプロミスを買収することになりました(実質的に譲り受けたと言っても良いと思います)。また、外資でGE(ゼネラルエレクトリック)系のレイクとCiti(シティバンク)系のアイクは日本市場から即時に撤退しました。彼らからすると、「10年分もの過払い金をさかのぼって返還する」という決定は、極めて不可解に映ったことでしょう。

当時の日広の最大顧客の一社はCiti Financial Groupで、年間で億単位の広告出稿額だったのですが、過払い金の返還が始まってから広告出稿がすべてストップしてしまいました。

創業以来の大口顧客だったGMOインターネットを直撃

加藤:この最高裁判決の影響は、日広が長年深く関わっていたGMOインターネット(旧インターキュー:第8話、第13話参照)にも飛び火しました。同社は、前年の2005年9月にオリエント信販株式会社という消費者ローンを提供する会社を買収していたのですが、買収したばかりの会社の過払い金を過去にさかのぼって返還していく必要に迫られたのです。実際、同社はこの時潰れかけました。『経営者通信』のウェブサイトで、GMOインターネットの熊谷さん自ら当時の様子を語っています。

―2005年当時のオリエント信販は売上192億3,900万円、最終利益は13億9,600万円と業績は決して悪くありませんでした。どうして400億円もの大損失を出したのですか。

熊谷:ふたつの要因がありました。ひとつは、2006年1月の最高裁判決。「グレーゾーン金利は違法。過去にさかのぼって返還しなさい」という判決が下されました。その後に過払い金の請求が急激に増え始めたんです。1ヶ月の利益4億円に対して、過払い金の請求は2億円程度。つまり、利益が半減してしまったんです。当社がオリエント信販を譲り受けてから1年も経っていない。それなのに、過去のオーナーが得た利益の分を当社が支払わなければいけない。これは受益者負担の原則からすると疑問でした。

しかし、グレーゾーン金利については、すでにメディアでも報道されており、当社にとっては織り込み済みのリスクでした。ただ、もうひとつが想定外でした。それは2006年10月の会計基準の改定です。ローン・クレジット会社は、グレーゾーン金利の支払い請求に備えて、会計上、引当金を積んでおかねばなりません。ただ通常の引当金って1年分なんですね。ところが会計基準が改定され、その引当金が❝10年分❞に改定になったんです。この改定を知り、僕は背筋が凍りました。これはヤバイと。当社の場合、約200億円の引当金を積むことになりました。その結果、自己資本比率は急激に低下。債務超過の危険性が高まったんです。債務超過になれば、いつ金融機関から融資の返済を迫られてもおかしくありません。つまり、黒字倒産の危険性が生まれたんです。もう目の前が真っ暗になりましたね。

引用:経営者通信:「経営者は夢を掲げ仲間と一点突破せよ」

同社は創業以来日広の大口顧客で、広告枠の大仕入先でもありましたが、グループ全体の広告の出稿金額を大きく抑える必要がでてきたわけです。当然、日広の売上も大きく減ってしまいました。

グレーゾーン金利の撤廃が広告業界にも大きな影響を与える

加藤:第29話でも少しお話しましたが、1996年から2005年までの10年間、日本で広告宣伝費を使う企業の上位は、武富士、プロミス、アコム、アイフルの4社でほぼ固定されていました。

当時の広告宣伝費は、今と比べるとケタがひとつ違うほどの規模で、とにかく莫大でした。まさにこの4社こそ、日本の広告業界の屋台骨だったんです。

テレビCMのスポット広告は、この4社で荒く見積もっても15%はいってたと思います。下の動画は2005年当時の消費者金融会社のテレビCMです。きっと見覚えのある方も多いのではないでしょうか。

この4社は、インターネット専業広告代理店の超重要顧客でもありました。消費者金融の広告出稿量は、インターネット業界のエコシステムの燃料そのものだったからです。正直、セプテーニもオプトもアイレップも、彼らがいなければ上場できなかったと思います。つまり、この判決は広告業界全体に大きな影響を与えたんです。

検索広告で1クリック数千円も当たり前の時代

杓谷:検索連動型広告は、オークション形式でクリック単価が決まりますが、当時は「カードローン」などの検索語句への入札価格はこの当時で1クリック3000〜5000円ほどにまで高騰していました。

これだけクリック単価が高騰しても、投資対効果が見合う水準だったというわけです。広告代理店にとっては広告費の20%(第23話参照)が標準的な運用手数料になるので、相当大きな売上になったと思います。これらの大口顧客の出稿金額が大きく減ったわけですから、この時期のインターネット専業広告代理店各社にとって、大打撃となったのは間違いありません。

「ライブドア事件」がさらに追い打ちをかける

加藤:同じく2006年の1月16日に東京地検特捜部がライブドアを強制捜査したことで、同年4月にグループ7社が上場廃止になりました。これがいわゆる「ライブドア事件」です。

出典:Internet Watch:「ライブドア新経営陣が記者会見、株主らに謝罪」(2006年1月24日付け)

第30話でもお話しましたが、ライブドアとはオン・ザ・エッヂ時代からお取引がありました。2004年にライブドアがバリュークリックジャパン(第12話参照)を買収したことをきっかけに、取引は拡大し、ポータルサイト「Livedoor」など、ライブドアが運営するサービスの広告の取り扱い高が大きくなっていきます。

しかし、この「ライブドア事件」の影響で顧客であったライブドアおよびその関連企業からの広告出稿が激減してしまいました。

「ライブドアショック」とネット銘柄の急落

この「ライブドア事件」をきっかけに、堰を切ったように市場は大きく動きました。2000年のネットバブル崩壊以降も、次々と上場していた300社以上の「ネット系」銘柄が、底が抜けたように軒並み急落。これが後に「ライブドアショック」と呼ばれるようになりました。

このショックによって、個人投資家を巻き込んだ「ネット系企業への株式投資ブーム」も一気に冷めてしまいました。特に、海外メディアから「ミセス・ワタナベ」と呼ばれていた日本の個人投資家たちの熱は、一気に冷え込んだのです。

「ミセス・ワタナベ」とは?

杓谷:「ミセス・ワタナベ」という言葉は、主に日本の個人投資家を指す呼び名です。元々は、昼休みなどに株やFX(外国為替証拠金取引)の取引を活発に行い、それが世界の金融市場に大きな影響を与えるようになったことから、欧米の報道機関が名付けたと言われています。

この言葉の由来は、株式市場における行動パターンが「主婦」の生活リズムに近いことから名付けられたようですが、実際には性別を問わず、日本の多くの個人投資家が市場に大きな影響を与えていたことを示しています。

強く感じた若いベンチャーに対する不条理

加藤: こうした一連の流れを見て、僕は強く危機感を覚えました。「日本という国は、近い将来、若者にとってとんでもなく不幸なことが起こるのではないか」と。本来なら応援されるべき若いベンチャー企業が、出る杭を叩くどころか、根こそぎ引き抜かれてしまう――そんな不条理を強く感じたのです。

儲かる会社が「実質無料」で大手の手に渡る構図

三菱UFJ銀行がアコムを、三井住友銀行がプロミスを買収して救済したのも、僕には「儲かる会社を国が召し上げて、大手銀行に実質無料で譲り渡している」ように見えました。

また、この少し後の2010年1月に日本航空が破綻した際には、政府が設立した「企業再生支援機構」(現在の地域経済活性化支援機構)が日本航空の筆頭株主となり、3,500億円の公的資金を資本注入して救済しました。

こうした動きを見ていると、「親方日の丸」と呼ばれるような財閥系・経団連系の大企業だけが生き残り、一方で若いベンチャー企業は芽を摘まれ、再起できないほど叩き潰される――そんな社会になってしまうのではないか、という強い不安を覚えました。

楽天の三木谷さんも2007年は厳しかったと思います。楽天がTBSを買収しようとした際に、あともう少し買い増せば三木谷さんの個人会社と合わせて33.4%買えて議決拒否権が発生し、経営への強い影響力を持てるはずでした。

ところが、なんらかの強い制止によって、結局TBSに戻して売却損を約700億とも言われる損失を出したりするなど、経済的な合理性からはまったく意味がわからないことが立て続けに起こったわけです。なぜ買収できなかったのかもよくわからないし、その説明も一切ありませんでした。

米国出張で感じていたリーマン・ショックの予兆

加藤:実は、僕は2004年頃から世の中が良くない方向に行くんじゃないかという予兆を感じていました。僕が日広を創業したのは1992年ですが、日本では1989〜1990年にバブルが崩壊し、まさに僕が社会に出る前後の出来事でした。当時、もっとも影響を受けたのは当時の僕の先輩たちで、僕は今年58歳なんですが、今の61歳前後の人達です。

当時「億ション」という言葉があって、入社2年目、3年目の人が年収500万円しかないのに1億円のマンションを買えたんです。しかしその後、バブル崩壊で不動産は大暴落。「億ション」を買った人たちは、みんな多額のローンを抱えて破綻し、まさに死屍累々の状態になってしまいました。この時に一番問題になったのが、「返せる能力のない人に金を貸していた」ということです。

「サブプライムローン」に強い違和感を覚える

仕事の関係で僕はよく米国に出張をしていたわけですが(第29話参照)、2004年頃から「サブプライムローン」と呼ばれる、要するにお金を返す能力のない人に、住宅ローンのお金を貸すというサービスが猛烈に加速しているのを目の当たりにして、日本のバブル崩壊前の状況と重なって見えました。

結果的に、このサブプライムローンが引き金になり、ファニーメイ、フレディマックの破綻から、リーマン・ブラザーズの破綻につながっていきました。

見えにくいが一番下の段にLehman Brothersの文字が見える

(2006年筆者撮影)

今の米国も、当時の状況にどこか似ている気がして、僕はまた同じような「リーマン・ショック」が起こるのではないかと少し心配しています。

新生「GMO NIKKO」の名前に秘められた絆

加藤:日広の譲渡先の候補として、GMOと大手総合広告代理店の2社がありました。GMOは間一髪のところで債務超過の危機を回避することができたんです。先ほどの『経営者通信』のウェブサイトで熊谷さんが当時の様子を語っています。

―その後、どうやって危機を切り抜けたのですか。

熊谷:債務超過を防ぐため、様々な手段で資本増強を続けました。2007年12月には、ヤフーさんに約14億円の増資を引き受けてもらいました。さらに、僕の所有していた不動産を現物出資しました。現物出資による増資は、上場企業では異例のこと。それでも顧問弁護士や会計士などのサポートを受け、ギリギリのタイミングで45億円の現物出資に成功。債務超過を回避したんです。ここですべての損失処理を完了し、ついに危機を乗り切ることができました。

引用:経営者通信:「経営者は夢を掲げ仲間と一点突破せよ」

大手ではなくGMOを選んだ理由

大手総合広告代理店からの買収の申し出は、正直ありがたいお話でした。

ですが、もし僕の予想どおり景気が急激に悪化すれば、広告業界は大きなダメージを受けるはず。一方、GMOの主力であるドメインやレンタルサーバー事業は、一度契約すると簡単には解約しにくく、不況下でも安定感があると考えました。社員にとっても安心できる環境になるだろうと。

もう一つ、僕が強くこだわったのが「日広」という社名を残すことでした。大手に売却すれば、間違いなく日広の名前は消えてしまいます。でも、GMOはその名前を残してくれると約束してくれたのです。

こうした背景から、僕は2008年5月、GMOに対して新株発行を行い、66.7%の株式を渡して支配子会社となる道を選びました。危機を乗り切ったとはいえ、GMOの経営的な厳しさは2010年頃まで続いたので、本当にありがたかったですね。

その後、2011年3月に正式に社名を「GMO NIKKO」に改称して現在に至りますが、あれから17年経っても「GMO NIKKO」として名前が残っていて律儀に約束を守ってくださっています。もし大手総合広告代理店に売却していたら、その瞬間に日広の名前はなくなっていたと思います。

日広のバトンを渡し、シンガポールへ

僕は現在GMOインターネットグループ株式会社のCBO(Chief Branding Officer)を務めている橋口誠さんに会社を託し、シンガポールに移住することを決めました。こうして僕は16年におよぶ日広での生活に終止符を打つことになりました。

結果論ですが、僕が日広を辞めたのは2008年5月。そのわずか4カ月後の9月14日にリーマン・ショックが起こりました。もし、あのまま僕が経営を続けていたら、日広は確実に破綻していたと思います。今振り返っても、あの時の判断は間違っていなかった――そう感じています。

2026年1月15日をもちまして、本連載は無事に完結いたしました。これまで温かく見守り、並走してくださった読者の皆様に、心より感謝申し上げます。連載中に設けておりました情報提供フォームも、あわせて受付を終了いたしました。

現在、2026年6月の刊行を目指して書籍化の準備を進めております。さらにパワーアップした内容を皆様にお届けできる日を、どうぞ楽しみにお待ちください!