「インターネット広告創世記〜Googleが与えたインパクトから発展史を読み解く~」シリーズ第28話。前回の記事はこちらです。

前回のお話では、「Googleニュース」のサービス開始にも大きな影響を与えた「AdSense」のサービス開始について振り返りました。検索連動型広告に加えて、ディスプレイ広告市場にもGoogleが進出していくことになりましたね。

Googleの「AdWords」や、Overtureの「スポンサードサーチ」を中心とする検索連動型広告と、運用型ディスプレイ広告の「AdSense」が登場したことで、インターネット広告の市場規模が爆発的に成長していきました。その結果、インターネット広告をうまく「運用」できるインターネット専業広告代理店の価値が高まっていきました。

Maxが始めた「Maximize」が広告の「運用」の始まり

佐藤: 当時のGoogleには「マキシマイザー(Maximizer)」という職種がありました。名前の通り、広告効果を「マキシマイズ(最大化)」することが仕事です。でも実はこの名前、もう一つ由来があるんです。Googleの創業者であるラリー・ペイジとサーゲイ・ブリンのスタンフォード大学時代のクラスメイト、マックス・アードスタイン(Max Erdstein)にちなんでつけられた名前でもありました。

※参考:Max氏のインタビュー記事 CNET Japan「あなたのアドワーズ広告、見直してみませんか?:グーグルのマキシマイザーが語る」(2004年8月20日付け)

東洋哲学好きのマックスが与えた影響

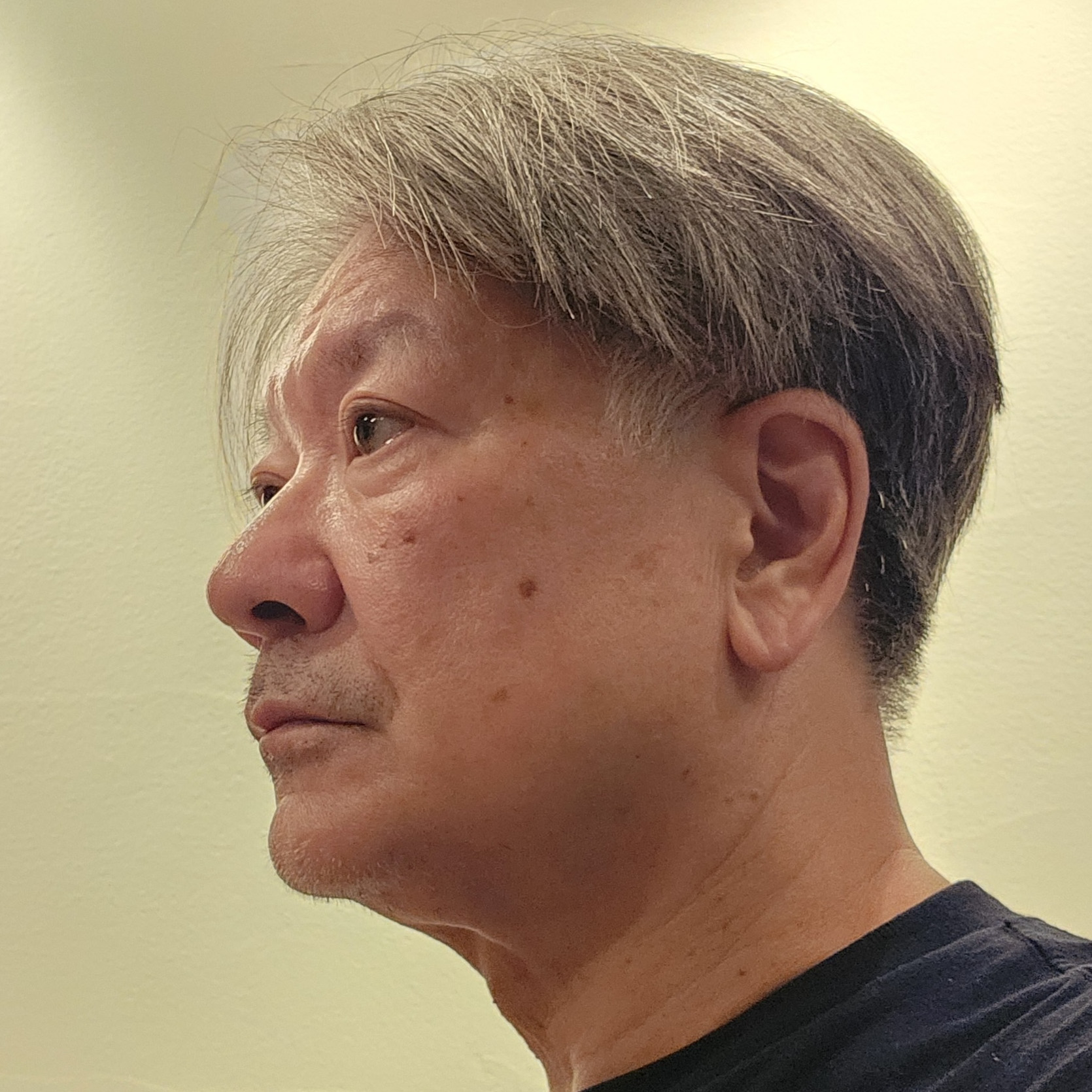

佐藤: マックスはサンフランシスコにある鈴木大拙記念館に通うほどの日本好きで、東洋哲学に傾倒していました。見た目も、同じく東洋哲学に傾倒していたスティーブ・ジョブズに通じるものがあり、ほんわかとした不思議な雰囲気を持つ方でした。

彼は当初、「プレミアム・スポンサーシップ広告」(以下、プレミアム広告)の出稿管理を担当していましたが、「ここを変えたらもっとクリックされるんじゃないか」と、広告文を自ら勝手に修正して配信していたそうです(笑)。

営業的には困る行為ですが、その結果、クリック率が非常に高まり、本社で大きな話題になっていたそうです。

「広告を運用する」という考え方の誕生

佐藤: このマックスの行動をきっかけに、検索語句と広告文の関連性を高めて広告のクリック率を上げる「Maximizerチーム」がアメリカで立ち上がりました※。このチームが非常にうまく機能したため、「日本でもやってみないか」と話が持ち上がり、日本でもチームを作ることになりました。

これが、「広告を運用する」という概念の始まりだったと思います。

それまでのインターネット広告は雑誌の広告と同じで、ある意味で掲載されたら終わりです。そこに、「広告を配信しながら改善していく」という新しい発想が加わったのです。

※現在、Maximizerというチームは存在せず、Account Strategistなどと名称が変更されています。

今も残る「Max」の名とその精神

杓谷: 現在のGoogle 広告には「P-MAXキャンペーン」や「AI Max for Search campaigns」など、「Max」という名前が入った機能がいくつかあります。このエピソードを聞いてから、名前を見返すとまた違った趣きが出てきますね。現在、Google 広告を始めとするオークション型の広告は、電通の調査レポート『日本の広告費』のなかで「運用型広告」という名前で分類されています。

参考:2024年の日本の広告費

参考:2024年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析

佐藤: 特にAdWordsは品質スコア(現「広告の品質」)の概念があるので、クリック率を高めることはクリック単価を安く抑えることにもつながります。広告を「運用」して広告の効果を「マキシマイズ」することは費用対効果の観点からとても重要でした。その結果、大企業・中小企業の双方から、「運用」の経験やノウハウを豊富に持つ広告代理店が強く求められるようになっていったのです。

「広告のロングテール市場」に特化した広告代理店の台頭

杓谷: まずは中小企業向けの広告代理店の動向から見ていきたいと思います。大手の動きは次回紹介します。

第24話で、GoogleとOvertureが最低入札価格を引き下げたことで、中小企業を中心とした「広告のロングテール市場」が創出されたことを紹介しました。この「広告のロングテール市場」に特化したインターネット専業広告代理店の一つが、株式会社キーワードマーケティングです。創業者の滝井秀典さんに当時のお話を伺いました。滝井さんはこの連載のお問い合わせフォームから情報提供を申し出ていただきました。

はじめまして、株式会社キーワードマーケティング創業者の滝井秀典と申します。僕が20代だった頃の1990年代は、紙媒体が中心の、ものすごくオールドスタイルな広告代理店に在籍していました。

チラシの申込用紙の色で計測した“コンバージョン”

滝井: 僕が1990年代に所属していた広告代理店では、大手不動産会社のマーケティング支援を行っていました。当時の不動産業界では大規模開発が盛んで、広大な敷地に数百戸もの宅地や建物を販売していました。そうした開発プロジェクトでは、年間10億円規模のマーケティング予算が組まれていたんです。

マーケティング支援といっても実際の施策は、地道なチラシのポスティングや地域紙向けの広告が中心です。たまにテレビCMなどもやりましたが、そちらはあまり主力ではありませんでした。

「友の会」入会を集めるためのチラシ戦略

滝井: 販売前に土地や物件の情報を得るための、「友の会」という事前登録制度がありました。この入会者を集める手段がチラシでした。

どの地域から何人来たのかを把握するために、チラシの申込用紙の色を地域ごとに変えていたんです。たとえば、「黄色の申込用紙なら八王子エリアの人」といった具合です。

集まった申込用紙は、当時はExcelではなくIBMの「Lotus 1-2-3」という表計算ソフトに入力して集計していました。僕の周りの人達は、そういう細かい集計をすごく嫌がっていたのですが、僕はむしろ楽しんでやっていたんです。

出典:PC Watch「「ロータス、新バージョンの「1-2-3」を6月に発売」(1998年4月16日付け)

杓谷: その色分け、インターネット広告で言えばコンバージョン計測タグみたいな役割ですね。

自分に向いていると感じた「数字を追う仕事」

滝井: 1週間くらいかけて地道に集計して、地域や広告媒体ごとに申込数、申込の獲得コスト、費用対効果などを分析していたんです。インターネット広告で言うと、コンバージョン単価、ROASみたいなものですね。

周りには、そういう集計作業をおもしろがる人がいなかったので、「俺って変なやつなのかな?」って思ってたんですけど、クライアントにはすごく重宝されて、ありがたがられました。「この仕事、俺に向いているな」と感じたんです。これが、今につながるマーケティングの原体験なんです。

AdWordsとの出会いに「感動」

滝井: その後、僕はその広告代理店を辞めて、上場を目指すベンチャー企業に転職しました。しかし、ITバブル崩壊のあおりを受けて倒産してしまったんです。ちょうど30歳。正直、途方に暮れてしまいましたね。

ただ、当時はまだ黎明期ではありましたが、インターネット人口が増えつつあった頃だったので、ペット系のECサイトを立ち上げて独立したんです。その時、本当に偶然だったのですが、Googleという会社が注目され始めていて、「どうやら検索順位を上げる仕事があるらしい」と耳にしたんです。

杓谷: 今のSEOのことですね。

滝井: 当時は「そんな仕事があるんだ」くらいの認識でしたけど、2002年頃からGoogleの利用者が増えてきて、「AdWords」という広告があるらしいと知りました。

しかも、「AdWordsで広告を出すと、Yahoo! JAPANにも広告が出て、すごく集客できる」と聞いたんです。仕事仲間にECサイトを運営している方がいたので、「試しにそこでやってみるか」と、始めてみたのが僕と検索広告との出会いでした。

当時は、インターネット利用者がまだ少なかったとはいえ、クリック単価が7円程度と非常に安かったので効率が良く、月に20万円使ってもそれを上回るお問い合わせと購入がありました。

タダでできるなんて! コンバージョンの自動計測に衝撃

滝井: 一番衝撃的だったのは、コンバージョンタグをサイトに設置するだけで、管理画面上でキーワードごとの成果が自動で見られるということです。「どのキーワードから何件の購入があったのか」「1件の購入にいくらかかったのか」がすぐにわかる。

広告代理店時代には、人力で何十万円分ものコストをかけて集計していた作業が、AdWordsでは無料でできてしまう――「これがタダでいいの?」と、本当に感動しました(笑)。

「キーワードマーケティング研究所」で中小企業を支援

滝井: AdWordsのおかげで、運営していたペット系ECサイトの売上も利益も順調に伸びていました。でも、もっといろいろなことに挑戦したくなって、そのサイトを売却することにしたんです。今で言うM&Aですが、当時はそんな言葉も一般的ではなく、「サイト売却」という言い方でした。

しかも、今のような仲介サービスもなかったので、当時、リクルートが発行していた『アントレ』という雑誌に広告を掲載してみたんです(2019年にアントレはリクルートから独立)。すると2社から問い合わせがあり、そのうちの1社に600万円ほどで売却することができました。当時の僕にとっては、これは大金でしたね。

この資金を元手に、「検索連動型広告という素晴らしい仕組みを、もっと世の中に広めたい」と思って設立したのが「キーワードマーケティング研究所」です。これが、株式会社キーワードマーケティングの前身となります。

中小企業を応援したいという思い

滝井: 20代の頃に勤めていた広告代理店では、大手企業がクライアントだったのですが、大企業とのやり取りをする大変さもよく味わっていたので、「中小企業を応援したいんだ!」という思いがありました。

実は最初、「ニッチマーケティング研究所」という社名でスタートしたのですが、「ニッチ」という言葉が電話口だととにかく伝わりにくくて。「ニッキですか?」とか何度も聞き返されて、「これはまずいな」と(笑)。そこで、社名を「キーワードマーケティング」に変更しました。

インハウス運用の考え方と反骨精神

滝井: 僕自身がEC事業の広告を自分で運用して成功してきた経験もあって、事業主自身が広告を運用する(インハウス運用)という考え方をもっと広めたいと思っていました。その背景には、広告代理店時代の「運用を請け負う」立場の大変さを知っていたからこそ、「自分でやれる方がいい」というちょっとした反骨精神のような気持ちもありましたね。

なので、「キーワードマーケティング研究所」は広告の運用代行ではなく、コンサルティング会社としてスタートしました。

ホームページがない時代の中小企業を支援

滝井: 創業当時は、そもそも自社のウェブサイトを持っていないお客様ばかり。検索広告を出すにはホームページが必要なので、まずそこから支援しないといけません。

そこで、自分でホームページを作れるようになるマニュアルを2万円で販売することにしました。「ホームページの作り方」というキーワードで検索広告を出稿し、売り出したんです。創業したばかりで大して予算はなかったんですけど、月に300万円ほど広告費を投じました。下の画像は、当時のガイドを元にして販売した書籍です。

杓谷: ということは、そのマニュアルは売れたんですね?

滝井: 売れました。ただ、翌年の2005年頃になると、クリック単価が数十円、高い時は100円近くまで高騰して採算が合わなくなってきたんです。ただ、ホームページを作りたいという中小企業の経営者のリストがたくさん獲得できたので、そこから800社くらいがクライアントになって、全部電話とメールだけでコンサルティングを提供していました。

メールと電話で実質「遠隔ウェブ制作」

杓谷: メールと電話でコンサルとは、電話越しで「ここを操作してください」とかそういうことですか?

滝井:その通りです。「このソフトの場合は、このボタン押してください」と操作を案内するスタイルです。たとえば、FTPソフトを使って、画像ファイルをサーバーにアップロードする際も、クライアントと同じソフトを使って、「FTPソフトの『アップ』のボタンを押してください」といった具合で電話で指示します。

結局コンサルと言っても、実質的には僕がウェブサイトを作っているようなものでしたが(苦笑)。でも、やるべきことはとてもシンプルです。

- ウェブサイトで「何を売っているか」をきちんと書く

- 買うべき理由を書く

- お問い合わせフォームを設置する

- 関連するキーワードで検索広告を出す

「基本を押さえれば、注文が来る」というメソッドですが、実際に注文があるのでクライアントからはとても好評でした。下の画像は、当時のセミナーで使用していた資料です。

杓谷: Overtureのスポンサードサーチの管理画面は、今となってはとても貴重ですね。

(株式会社キーワードマーケティング提供)

(株式会社キーワードマーケティング提供)

インターネット専業広告代理店と大手総合広告代理店の業務資本提携

杓谷: このように、中小企業を専門にした新たな広告代理店が登場する一方で、大手企業向けには、1990年代から活動を続けていたインターネット専業広告代理店と大手総合広告代理店との業務資本提携が進みました。

電通グループはオプト、博報堂グループはアイレップと業務資本提携が進む中で、本連載でたびたび登場していただいている加藤さんの日広は、なんと世界で最も大きな広告会社WPPグループの広告代理店オグルヴィと業務提携し、合弁会社運営をすることになりました。次回は、日広がWPPと業務提携した経緯を振り返ります。

2026年1月15日をもちまして、本連載は無事に完結いたしました。これまで温かく見守り、並走してくださった読者の皆様に、心より感謝申し上げます。連載中に設けておりました情報提供フォームも、あわせて受付を終了いたしました。

現在、2026年6月の刊行を目指して書籍化の準備を進めております。さらにパワーアップした内容を皆様にお届けできる日を、どうぞ楽しみにお待ちください!