「インターネット広告創世記〜Googleが与えたインパクトから発展史を読み解く~」シリーズ第24話。前回の記事はこちらです。

前回のお話では、Overtureが「マネージメントフィー」を、Googleが「Agency Comission」をそれぞれ導入したことで広告代理店が「スポンサードサーチ」と「AdWords」を販売しやすくなりました。この動きが、後に加藤さんが会長を務めるOvertureの「推奨認定代理店協会」に発展していきました。

Yahoo! JAPANをめぐるA/Bテストはいち早く代理店を巻き込む仕組みを整えたOvertureが一歩リードしているように見えます。

次に「スポンサードサーチ」と「AdWords」の普及にとって大きかったのは最低入札価格の値下げでした。最低入札価格を引き下げたことで中小企業の参入が容易になり、広告主の数が飛躍的に増えていきました。

Googleが最低入札価格を下げたということを聞いてOvertureもすぐに値段を下げて追随しました。この値下げによって本当にさまざまな業種・規模の広告主が参加してくれましたね。

本社に何度も抵抗した「AdWords 最低入札価格の値下げ」

佐藤: スポンサードサーチやAdWordsは、どちらもオークション形式の検索連動型広告で、最低入札価格が設定されていました。当時、「サーチワード広告」(第19話参照)などで表示されるバナー広告では、クリック単価が50円を下回れば「割安」とされていたため、テキスト広告であるAdWordsは30円程度なら十分お得感があり、出稿も増えるだろうと考えて、最低入札価格を30円に設定していました。また「これ以上、最低入札価格を下げると、売上が下がるのではないか」という懸念もありました。

杉原:スポンサードサーチの最低入札価格は35円でした。入札が増えればクリック単価も自然と上がる――という発想は当初なかったので、単純に価格を下げれば売上も下がると考えていたのは確かです。

| AdWords | スポンサードサーチ | |

|---|---|---|

サービス開始当初の最低入札価格 | 30円 | 35円 |

値下げ後の最低入札価格 | 7円 | 9円 |

佐藤: 2003年頃アメリカでは、すでに最低入札金額が7セントに下がっていました。本社では特にシェリル・サンドバーグ(第20話参照)が、最低入札金額7セントでの成功例を根拠に、「さらに値下げして1セントでも良いのではないか」と強く主張していました。

その流れで、「日本でも最低入札価格を下げるように」という指示が届きます。ただ当時、「なぜシェリルがそこまで強硬に、最低入札価格の値下げを指示するのか」僕たちは意図がよくわかっていませんでした。

Sheryl Sandberg World Economic Forum 2013.jpg is under CC BY-SA 2.0

値下げに反対する日本

佐藤: Googleは、AdWordsと並行して「プレミアムスポンサーシップ広告」(以下プレミアム広告。第19話参照)というインプレッション保証型の広告商品も販売しており、1インプレッションあたりの単価は15円に設定していました。

AdWordsの最低入札価格を下げすぎると、プレミアム広告が値崩れしてしまう可能性があります。また、価格が安すぎると質の悪い広告も増えてしまい、検索エンジンを含めたGoogle全体のブランド毀損になりかねない懸念もありました。

このような理由から、日本では「価格は下げない」と反対していました。

本社への直談判と「30円維持」の一時勝利

佐藤: 日本の営業チームの強い要望で、僕はアメリカ本社へ出張し、「日本ではいかに30円が適切か」をプレゼンしました。一旦は納得してもらえて、最低入札価格30円を維持することが認められました。

しかし、その後もCEOエリック・シュミットからの使者が何度も日本に送り込まれ、値下げの説得を試みてきました。けれど僕たち日本は「ノー」と言い続けたのです。それほど、この「7円」という最低入札価格の値下げは、当時としては大きなインパクトがあり、熱く議論されたテーマでした。

Eric E Schmidt, 2005 (looking left).jpg is under CC BY-SA 2.0

日本で最低入札価格を7円に踏み切った理由

佐藤: それから約2ヶ月後、僕たちはある問題に気が付きました。投資対効果に対する意識の高い大手ECモールが、AdWordsをあまり使っていなかったのです。

一方、プレミアム広告を出稿していた広告主は、すでにAdWordsも併用していました。つまり、予算が潤沢にある大手広告主にはリーチできていたけれど、予算が限られた中小企業やベンチャー企業にはリーチできておらず、AdWordsの裾野が広がっていない課題が見えてきました。さらに、売上全体の成長も徐々に落ち着き始めていたのです。

日本でも「7円」の導入と市場の反応

佐藤: このような背景から日本で改めて議論し、思い切って最低入札価格を7円に引き下げることにしました。とはいえ一律ではなく、「広告が表示されている検索語句」は30円、「表示されていない語句」は7円というように、条件付きでの導入を決めました。

この決定の直後、あるインターネット広告専業代理店の社長から怒りの電話がかかってきました。「来月の売上をどうしてくれるんですか!」と、相当な剣幕でした。Googleを応援してくれていた代理店だったこともあり、それなりに落ち込みましたね。

当時は、「最低入札価格を下げる=売上が下がる」というのが業界の常識のように思われており、Overtureの営業担当者からも「Google、最低入札価格を下げたんだって? それは大変だね(笑)」なんて言われることもありました。

「カバレッジ」が思うように増えていかない

杉原: GoogleがAdWordsの最低入札価格を下げてから数週間後、Overtureも追随しました。もともとOvertureのスポンサードサーチは、どのキーワードも最低35円からの入札スタートでした。その結果、検索ボリュームの多い一部の人気キーワードにばかり発注が集中し、検索数の少ないニッチなキーワードは、ほとんど広告がつかない状況が続いていました。

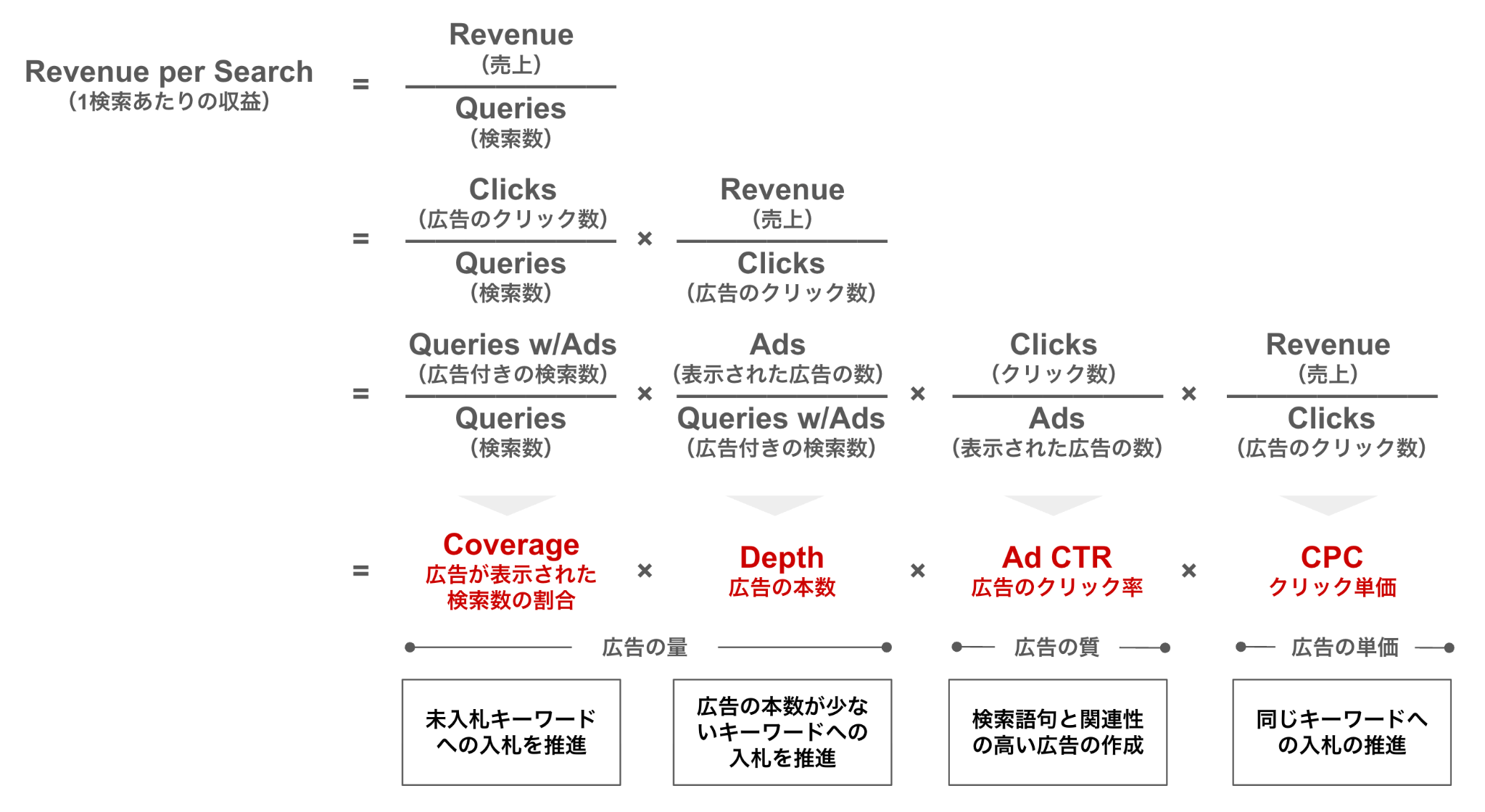

下の図は、検索連動型広告の収益最大化のための方程式で、1回の検索あたりの売上を最大化するための要素を整理したものです。

最低入札価格の値下げは、「カバレッジ増」の策だった

杉原:この中で特に注目していたのが「カバレッジ(Coverage)」です。カバレッジとは、検索された全キーワードのうち、広告が表示された検索の割合を指します。カバレッジが上がれば、それだけ広告が露出する機会も増え、全体の収益向上につながるはずなのですが、なかなか伸びていきませんでした。

僕たち営業チームも、幅広いキーワードの提案を重ねてカバレッジを高めようと必死でしたが、成果は緩やかで「このペースだと何年かかるんだろう…」と、途方に暮れていたところでした。

そんなとき、Googleが最低入札価格を7円に引き下げたと聞きました。「これは、カバレッジを一気に増やすための施策に違いない」と確信し、Overtureでも最低入札価格を9円に下げることにしたのです。

「デプス」でクリック単価を引き上げる工夫

杉原: ちなみに、収益を高める要素の一つに「デプス(Depth)」という指標もあります。これは、検索結果に表示される広告の数を指しており、適切な競争状態をつくるのに重要な指標です。

社内の調査では、「1つのキーワードに対して13社程度の広告主が入札していると、自然な入札競争が起きてクリック単価が上がる」というデータが得られていました。そのため、同業他社にも同じキーワードを積極的に提案するなど、「デプス」を意識した営業活動にも力を入れていました。

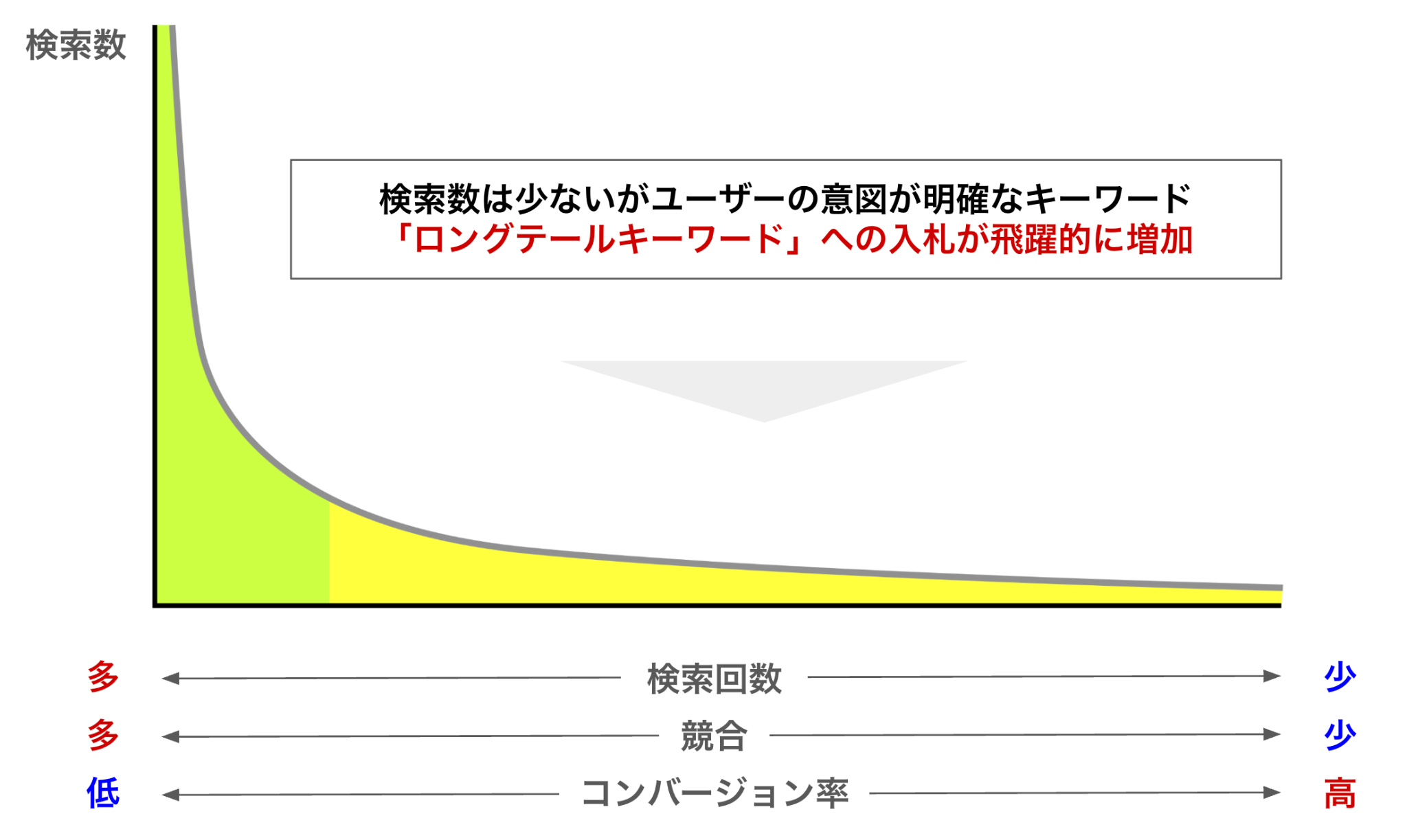

最低入札価格の値下げが創出した「広告のロングテール市場」

佐藤: 実際に最低入札価格を7円に引き下げてから、1ヶ月も経たないうちに新規の広告主が急増。クリック単価も想定より下がらず、逆に売上が伸びていきました。

先ほどの、電話で「来月の売上をどうしてくれるんですか!」と怒っていた代理店の社長からも、「売上がむしろ上がりました、ありがとうございます!」と感謝の電話をいただきました(笑)。

今思えば、当時本社のシェリル・サンドバーグやエリック・シュミットが執拗に最低入札価格の値下げを求めてきたのは、アメリカ市場でこの成功パターンをすでに実証していたからだったのです。

「広告のロングテール市場」の拡大と「広告の民主化」

佐藤: 「最低入札価格を下げたこと」の意義は、「中小企業の参入障壁を下げ、広告のロングテール市場」を創出したことにあります。

従来、広告といえば大手企業が広告代理店を通じて出稿するものでしたが、AdWordsやスポンサードサーチの登場により、少額の予算でも自社で直接広告を出せるようになりました。この「広告の民主化」がロングテールの考え方と結びつき、Amazonなどのビジネスモデルとともに再注目されることになったのです。

最終的に、GoogleもOvertureも、最低入札価格という概念そのものを撤廃していく流れとなりました。

杓谷:2003年3月のCNET Japanの記事に、AdWordsとスポンサードサーチの当時のおおよその広告主の数が言及されていました。

こちらが当時のAdWordsの広告主の数についてオーミッド・コーデスタニが言及している部分です。

――アドワーズが日本でも好評のようですね。現状について詳しく教えていただけますか。

Kordestani:全世界でのGoogleの広告主は今では10万を超えました。これでわれわれも成果ベースの広告においては大手になったといえるでしょう。日本でもアドワーズは思った以上に好評で現在数千の広告主を抱えており、広告主も広告代理店から中小企業や個人商店までバラエティに富んでいます。われわれの提供する広告モデルは結果がわかりやすいものです。結果の見えるものには経済状況が悪くても投資したくなるものですからね。

杓谷:こちらはOvertureのスポンサードサーチの広告主の数です。日本法人代表の鈴木茂人さんが回答しています。

――現在の広告主の数を教えていただけますか。

広告主は全世界で昨年12月末に8万となりました。日本では、今年1月末に1千を超えています。サービス開始2カ月でこの数字は期待以上でしたね。その後も広告主の数は順調に伸びていて、グローバルベースでは月に約2千社といったペースで伸びています。

杓谷:記事の内容をまとめると、AdWords、スポンサードサーチの広告主の数は下記の通りです。飛躍的に広告主が増加していった様子が見て取れますね。

| AdWords | スポンサードサーチ | |

|---|---|---|

全世界の広告主の数 | 10万社以上 | 8万社 |

日本の広告主の数 | 数千社 | 1000社以上 |

AdWordsで最初に広告枠がすべて埋まった検索語句は「はんこ」

佐藤: AdWordsによって、Infoseek時代のバナー広告の世界とは、まったく異なる新しい世界が登場したという印象でした。

ちなみにAdWordsでは、最初に広告枠がすべて埋まった検索語句は「はんこ」でした。ちょっと意外に思うかもしれませんが、こうしたニッチで実用的な商材を扱う中小企業がAdWordsに次々と参入してきました。

他にも「トルコ絨毯のキリム」といった専門性の高い商材を扱う企業の広告も掲載されるようになり、従来のマス広告には出稿できなかった中小企業が、インターネット広告を通じてユーザーとつながるチャンスが増えていきました。

先程のCNET Japanの記事で、当時の僕が中小企業の成功事例について紹介しています。

――アドワーズの顧客で具体的な成功事例があれば教えてください。

佐藤:投資効果がしっかり出る広告なので、実際すばらしい成果が出たとの話はよく耳にしています。オンラインチケット販売会社での成功例をお話ししましょう。昨年11月中旬のPaul McCartney来日コンサートで、その会社は11月になってもチケットが売れ残っていたらしいのです。そこで「ポール・マッカートニー」と検索した人に向け、「来日コンサートチケットまだあります」という広告を打ったところ、あっという間に完売してしまったそうです。販売の80%以上がアドワーズ経由だったとのことですから、効果は大きいですよね。広告の費用も、売上げに対して1%程度で済んだそうです。

他にもカー用品の販売企業が特定の商品をキーワードにアドワーズ広告を掲載したところ、その商品の売上げが月間で2.5倍増加したケースや、トルコじゅうたんのキリムという商品を販売しているサイトで人が集まらずに苦労していたところ、アドワーズでトラフィックの増加と売上倍増につながったという話もあります。この例でもわかると思いますが、キリムのファンはいて、その商品を売っているところもあるのに、今までお互いが出会う場所がなかった。お金があれば企業も派手な宣伝ができますが、コストをかけずにいかに宣伝するかというところで皆悩むんです。アドワーズのようなものがあれば、「キリム」という言葉を検索している人に対して的確に宣伝ができます。自主的に検索している人は間違いなくその商品に興味がありますから、検索結果がいい出会いの場となります。ユーザー側もターゲットを絞って探しているので、アドワーズ広告が貴重な情報源となるわけです。

杉原:Overtureも、日本法人代表の鈴木茂人さんが2003年4月の記事で当時よく事例として話していた「屋形船」について紹介しています。

――いろんな業界の広告があるとのことですが、何か面白いケースはありましたか。

ネット業界とは全く関係のない業界からの広告は非常に新鮮ですね。異業種の場合、ウェブサイトを用意していても有効に活用できていないケースがあるものです。例えば屋形船業者の広告があるのですが、この企業ではスポンサードサーチに登録直後、まずアクセス数が200%アップしたそうです。また、昨年末に登録キーワードを「屋形船」だけでなく、「夜景」などといった直接屋形船とは関係がなさそうなものも追加したところ、忘年会シーズンでアクセス数が多い12月よりも1月のクリック数が上回ったとのことです。通常屋形船というとシーズンはやはり夏だそうなのですが、今では季節に関係なく新規のお客様が増えているとのことです。

杓谷:これまで、インターネット広告に興味があっても、予算が潤沢にない中小企業や個人は、広告を出稿できませんでした。少額から始められるAdWordsとスポンサードサーチが登場したことで、多くの中小企業が「待ってました!」とばかりにインターネット広告を始めていった様子がうかがえますね。

「逸品.com」と一緒に全国行脚して、中小企業の参入を後押し

佐藤:こうしたビジネス的な背景の中で、僕は中小企業の広告主を増やすことに注力していきます。当時、「逸品.com」という地方のビジネスを応援する人気サイトがありました。森本繁生さんというカリスマ的な方が運営していて、インターネットで地域経済を活性化させる取り組みを熱心に行っていました。

彼は、ウェブサイト制作に関するセミナーを全国各地で開催しており、その

こうして僕も「逸品.com」とともに全国を回ることになり、日本各地のセミナーでAdWordsを紹介しました。

講演後は質問攻めにあうのですが、その多くがSEOに関する内容で正直大変でした(笑)。でも、みなさんAdWordsにもとても関心を持ってくださって、「中小企業にとって、こんなに良い広告商品が提供できているんだ」と実感でき、嬉しい気持ちになりました。

出典:Internet Archive

自由で開かれたインターネット広告がついに実現

佐藤: 中小企業の広告主が次々と増えていく様子を見て、「これこそインターネットらしいビジネスモデルだ」と思いました。第6話でも紹介しましたが、僕が旭通信社時代に読んで、強く影響を受けた伊藤穰一のコラムには、インターネットがもたらす社会変革として下記の2点が明言されていました。

- 情報発信が誰でもできるようになり、個人がエンパワーメントされる

- すべての中間業者がなくなり利権が破壊される

この発言から僕が想像していた、「自由で開かれたインターネット広告」(第11話参照)が、AdWordsでついに実現したと思いましたね。

大手広告代理店中心の時代からの脱却

杓谷: これまでの広告業界は、広告主の倒産などによる未払いリスクを避けるため、大手広告代理店が広告枠をまとめて買い付け、それを広告主に販売するビジネスモデルが主流でした(第1話参照)。しかしその構造が、「広告を出したくても、大手広告代理店の都合で出せない」という状況を作り出しました(第7話、第8話参照)。

こうした仕組みでは、大手代理店は資金力のある大企業を優先せざるを得ず、結果的に「広告=大手代理店と大企業のもの」というイメージが固定化されていました。この構図は、1990年代のインターネット広告にも持ち込まれていました(第11話参照)。

AdWordsやスポンサードサーチが「広告の民主化」を実現

杓谷: そんな中、この構図に風穴を開けたのが、GoogleのAdWordsとOvertureのスポンサードサーチです。

特にAdWordsは、セルフサーブ型(広告主自身が出稿を管理する方式)だったため、大企業も中小企業も関係ありません。広告出稿のために、広告代理店やメディアレップといった中間業者を通す必要もありません。まさに、伊藤穰一の予言が広告業界において見事に現実のものになりました。

こうして振り返ってみると、最低入札価格の値下げによって創出された広告のロングテール市場は、インターネット広告の革命にとどまらず、「広告そのものが民主化された瞬間」だったと言えるかもしれません。

そして、いよいよ「Yahoo! JAPANに、どちらが多くの収益をもたらすか」というスポンサードサーチとAdWordsのA/Bテストが決着する時期を迎えます。

2026年1月15日をもちまして、本連載は無事に完結いたしました。これまで温かく見守り、並走してくださった読者の皆様に、心より感謝申し上げます。連載中に設けておりました情報提供フォームも、あわせて受付を終了いたしました。

現在、2026年6月の刊行を目指して書籍化の準備を進めております。さらにパワーアップした内容を皆様にお届けできる日を、どうぞ楽しみにお待ちください!