BtoB企業のマーケター、企画・営業推進部門の方の中には、営業とマーケティングの連携に課題を感じている方も多いのではないだろうか。山洋電気では、見込み顧客を獲得し、育成して案件を創出し、営業につなぐまでの「デマンドジェネレーション」のしくみを構築することで、新規案件創出金額を5倍にまで押し上げるに至っている。

そこで、山洋電気 マーケティング部の小峯理恵子氏が、「Web担当者Forum ミーティング 2025 春」に登壇。取り組みの背景や具体的な施策など、成功の秘訣を語った。

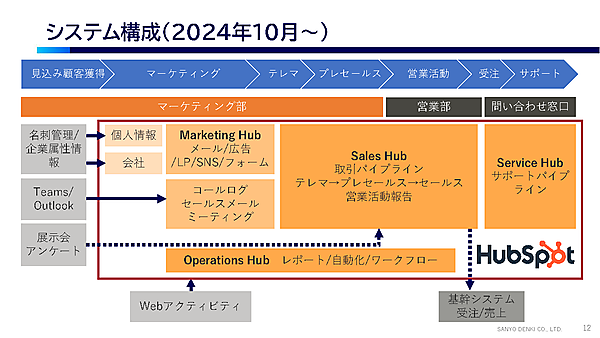

マーケティングから営業まで、一気通貫で対応できるシステム構成を実現

1927年の創業からもうすぐ100周年を迎えようとしている老舗メーカーの山洋電気。ファンや電源関連製品、制御用モーターの開発・製造・販売を行っており、小峯氏が所属するマーケティング部が、すべての製品のマーケティングを担っている。

山洋電気において、「誰に頼まれたわけでもなく『デマンドセンター(デマンドジェネレーションを実践する組織)』をつくろうと心に決めた」という小峯氏は、企画提案、予算取り、組織づくり、関係者の巻き込み、CRM(Customer Relationship Management)/SFA(Sales Force Automation)/MA(Marketing Automation)の導入など、BtoBマーケティングの素地をゼロから築き上げていった。

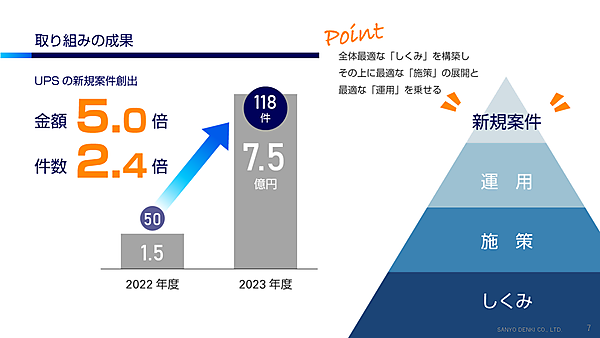

そして一定期間が経った後、しくみの再構築を実施。2022年度から2023年度にかけて、新規案件創出件数は50件から118件へと2.4倍に増え、新規案件創出金額は1.5億円から7.5億円へと、実に5.0倍に増加した。

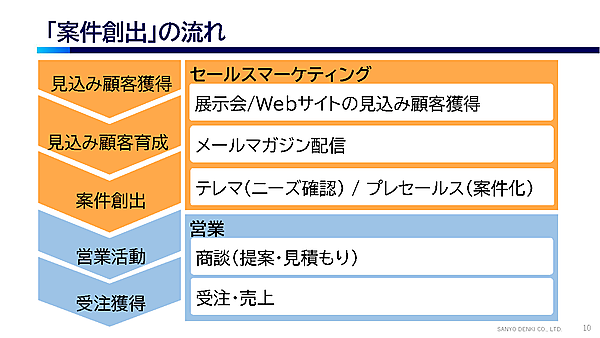

ここで、デマンドジェネレーションで案件を創出するまでの流れをおさらいしておく。次図にあるように、まずは、展示会・セミナー、Webサイト・SNS・YouTubeによって見込み顧客を獲得。

次に、メールマガジンを配信して見込み顧客を育成し、そのうえで資料をダウンロードした方などにテレマーケティング(以下、テレマ)を行ってニーズを確認する。そして、有望な見込み顧客を深堀するプレセールスを実施して案件化し、営業に引き継ぐわけだ。

こうした流れをみると明らかなように、さまざまなチャネルで顧客と接点をもつことになる。「これらの接点を“点”のままにしておいてはダメで、(顧客のインサイトを)“面”で見ていくことが大切だ」と小峯氏は強調する。面で見るためには、テクノロジーの力が不可欠だ。

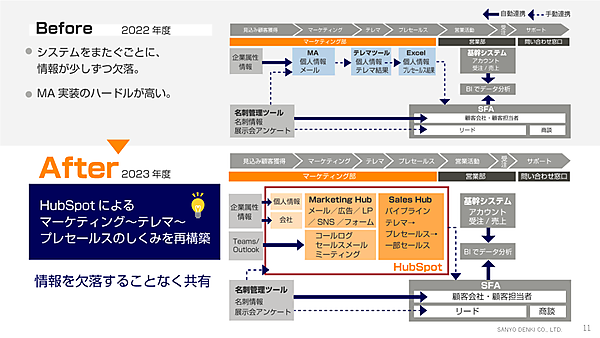

ところが、2022年度以前は、マーケティング・テレマ・プレセールス・営業のそれぞれで利用しているシステムがバラバラで、システムをまたぐたびに少しずつ情報が欠落していくという課題があった。また、MA施策を実装するハードルが高く、やりたいことが思うように実行できないという課題もあった。

さらに、データウェアハウスを構築して、各システムから収集したデータをBI(Business Intelligence)で分析しようと試みたものの、手作業での照合作業には骨が折れるうえ、分析結果が出た頃にはデータが古くなっており、顧客の今の状態を把握できないという課題もあったという。そこで2023年度にはHubSpotを導入して、しくみを再構築した。その結果、マーケティングからテレマ、プレセールスまでを、ひとつのプラットフォームで管理できるようになった。

HubSpot導入後には、途中でデータが欠落することもなくなった。また、ワークフローの標準化・自動化も、比較的簡単に行えるようになり、たとえば、「資料ダウンロードのアラートから1時間以内に、テレマ担当から顧客に電話をかける」といった施策も可能になった。

さらに、テレマ担当の通話内容を音声ごと記録することで、営業に温度感がリアルに伝わるようにもなった。他にも、タイミングが今じゃないという理由でクローズしたアカウントには、「90日後に自動でフォローメールを配信する」しくみも実装したという。

2024年10月からはSFAもHubSpotのSales Hubに切り替え、マーケティングから営業まで、一気通貫で対応できるシステム構成を実現した。ちなみに山洋電気は国内22拠点、海外26拠点を構えているが、グローバルでもセキュリティ設定を調整したうえで、同じプラットフォームを利用しているそうだ。

このようなシステム構成に組み替えるにあたり、小峯氏は、改めて「マーケティングから営業までの全体の流れを取引ステージとして明文化し、ステージの定義と移行条件を明確にした」と語る。

以前のSFA導入時には断念していたが、実際にやってみると、進捗度や有望度は、長年の経験や勘、会社の文化に基づいた暗黙知によって、“なんとなく”分類されているだけで、担当者によってかなりのばらつきがあることがわかった。

共通認識を形成することは大変だし、勇気のいることだけれど、ずれていたら調整すればいい。まずは決めきることが大切(小峯氏)

山洋電気のマーケティング施策

ここで、山洋電気の具体的なマーケティング施策をまとめておこう。

展示会

見込み顧客獲得のため、年間4〜6回ほど出展している。1展示会あたりのリード獲得数は2,000〜10,000件だ。

Webサイト

マーケティングサイト「TECH COMPASS」/製品サイト「SANYO DENKI PRODUCTS」を運用している。マーケティングサイトでは事例紹介やお役立ち情報など、製品サイトでは製品検索や取扱説明書などのコンテンツを掲載。

昨年度からは多言語化にも取り組み、英語・ベトナム語・ドイツ語・タイ語・インドネシア語・ヒンディ語・韓国語・中国語(繁体字)の8言語にも対応している。

ペルソナ・ジャーニーマップの作成、およびSEO・コンバージョン対策

過去の経験によって顧客像がバラバラであったことから、顧客に対する理解を深めてターゲットへの共通認識を形成するために、ペルソナやジャーニーマップを作成。そのジャーニーマップをもとにコンテンツの棚卸しを行い、コンテンツの拡充やお問い合わせ、資料ダウンロードなどのCTA(Call To Action)を設計し、新たなキャンペーンを企画・実施している。

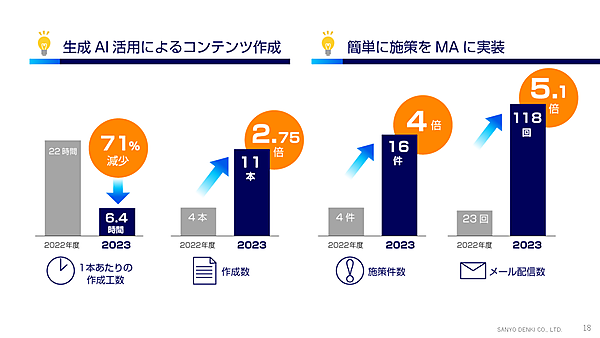

生成AIを活用したコンテンツ作成

以前はコンテンツの作成やメールの配信は月に1度が限界だったが、生成AIを活用したことで、1コンテンツあたりの作成時間は22時間から6.4時間に短縮。これにより、2022年度は4本しか作成できなかったコンテンツを2023年度は11本作成できた。

MAを活用した各種施策

企業の属性情報を活かしたセグメント配信や、ペルソナ・ジャーニーマップをもとにしたシナリオを設計。HubSpotに乗り換えてからは、年間の施策件数が4件から16件に増加、メールの配信数も23回から118回に増加した。

メールマガジン

月に一度、日本語と英語でメールマガジンを配信。加えて、不定期で、ターゲットによってセグメントを絞ったきめ細かいメールの配信も行っている。

テレマ・プレセールス

Webサイトのフォームに情報を入力してお問い合わせや資料ダウンロードを行うと、テレマ担当者に自動で通知が飛ぶようになっている。以前は電話をかけるまでに1日空けていたが、離席してつながらないことが多かったことから、今は1時間後にかけるようにした。すると、格段につながりやすくなった。

山洋電気のマーケティングチームが大切にしていること

ここまで紹介した取り組みを見ると、山洋電気がBtoBマーケティングの教科書に書いてあるようなプロセス改革を、忠実に実践しているだけに見えるかもしれない。だが、これがいかに大変なことかは、実践している人はわかるだろう。そこで以降は、成果を出したポイント、人の気持ちを動かす取り組みについて解説する。

新規案件の創出という同じ目標に向かって、メンバーが施策を実行していくにあたり、相乗効果が生まれるときもあれば、衝突が起こることもある。そこで小峯氏が大切にしているのが、次の2つの方針だ。

- 管理よりも自由度と個人の裁量をもたせる

- 完璧さよりもスピードと柔軟性をもたせる

そのうえで、情報共有と施策や運用のバランスを調整していくアジャイルマーケティングを実践している。

マーケティングの世界には、次々と新しい技術が入ってくる。誰かが正解を知っているわけではないし、時間をかけて考えたら答えが見つかるわけでもない。それならば、得意なメンバーに思うまま動いてもらい、課題が生じたら、“すぐに”ミーティングなどを設けて軌道修正していけばいいと考えている(小峯氏)

もうひとつ、いくらデマンドセンターとしてリードを獲得しても、営業にフォローしてもらわなければ意味がない。そこで小峯氏がチームとして肝に銘じているのが、次の前提である。

私たちが考える良いリード≠営業がほしいリード

「リードの良し悪しをジャッジするのは、受け取った営業側。どんなに苦労して獲得したリードであっても、『リードの押し売りになっていないか?』を自問自答するようにしている」と語る小峯氏は、「営業はマーケティングにとってのお客さまであり、マーケティング活動は私たちのサービスである」と定義しているという。

私たちは、お客さまである営業にとことん寄り添った伴走支援をしています。たとえば「電話をかけるリストがほしい」と言われたときに、マーケターの発想だとつい「コールドコールは大変ですよ」とマーケティング施策を提案したくなるが、お客さまが求めているのであれば、まずは要望どおり提供する方がよいと考えている(小峯氏)

ターゲットの設定やコンテンツの作成、キャンペーンの企画・運用までを、営業内にある拡販チームと綿密に話し合い、時間をかけて役割分担やフォロー体制を構築してきた。辛抱強く「マーケティングとは何か」を営業に理解してもらうことで、ようやくマーケティングの領域を任せてもらえるようになり、「必要なときに最適なオプションを提案してもらえる」という声が営業からあがるようにもなってきた。

「既存の営業活動の中に自然に溶け込むような改革を心がけたのが、功を奏したのではないか」と小峯氏は振り返った。

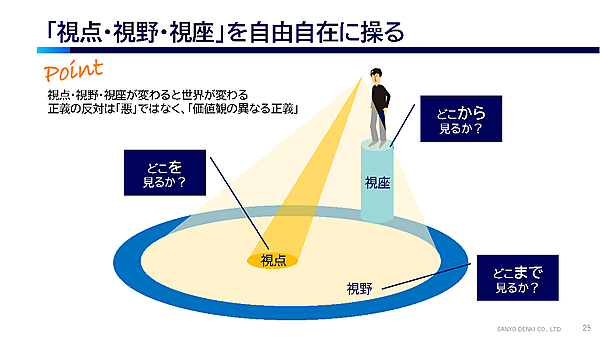

また、営業とわかりあうために自身が大切にしているという「視点・視野・視座」の柔軟な操り方について、小峯氏は次のように語った。

私たちマーケターは、分析やしくみづくりが得意。視点の動きとしては、俯瞰で全体を捉えたうえで絞り込んでいく人が多いのではないか。これに対して、最前線でお客さまと相対する営業は、自身の成功体験を水平展開しようという発想の人が多いイメージがある。

同じ目的をもっていても、この「視点・視野・視座」が異なることで話が噛み合わず、わかりあえないことが多い。

そのため、マーケターが営業に合わせて、個にフォーカスしてから広げてほしい。営業にとってわかりやすく説明することが大切だ(小峯氏)

最後に小峯氏は、「今後はさらに、山洋電気のあらゆるステークホルダーに向けて、自社の魅力を広く発信することで、企業価値の向上を図りたいと考えている」と話し、YouTube・Facebook・LinkedIn・Xのアカウントを紹介して、セッションを終えた。