「インターネット広告創世記〜Googleが与えたインパクトから発展史を読み解く~」シリーズ第38話。前回の記事はこちらです。

前回のお話では、米Yahoo!は経営危機をきっかけにOvertureの開発を終了し、最終的にMicrosoftのBingを選択しました。当時、Bingには日本語版が無かったため、Yahoo! JAPANは、Googleの「検索エンジン」と「検索連動型広告のシステム」を導入しました。形式上は、「Googleからシステムを借りる」ではありますが、これにより日本の検索連動型広告のシステムは、実質的に、Googleの一強になりました。

この当時は、Googleとしても大きな組織変更があった頃でした。2008年12月に日本法人の村上憲郎社長が退任し、2009年4月にそれまで米国本社で営業を統括していたオーミッド・コーデスタニが退任しました。そして、僕も2009年9月にGoogleを退職することになりました。

Googleが急成長を遂げる中で営業組織も大きく変化

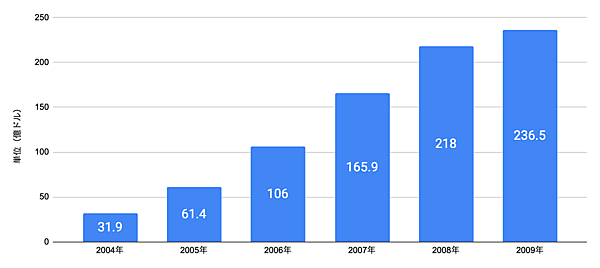

佐藤:2001年10月に僕が入社した当時、Google日本法人の社員はたった4人しかいませんでした。ところが僕が退職する2009年頃には、約400人まで拡大していました。僕の社員番号はGoogle全体でも400番台だったと記憶していますが、辞める頃には約2万人にまで成長していました。売上高も毎年倍々ゲームで成長を遂げていて、毎年違う会社にいるような感覚でしたね。

出典:WallStreetZen「GOOGL Revenue History By Year」を元に筆者がグラフ化

2000年代後半頃からは特に顕著で、外から優秀な人材がどんどん入社してきました。たとえば「セールスファイナンス」という部署が新設され、ゴールドマン・サックスなどの投資銀行出身のコンサルタントが、営業部専属で事業計画を立てたり、売上の予実管理を担ったりするようになりました。

2000年代中盤までは、ある意味スタートアップの延長で人が足りず、社内のさまざまな部署の業務に関わることができました。しかし、次第にそれぞれの分野にスペシャリストが配置され分業化が進み、自分の守備範囲も少しずつ小さくなっていく感覚がありました。ちょうどその頃、オーミッドが退任してグローバル全体で営業組織が大きく変わっていくタイミングでもあったので、「自分の役目もそろそろ潮時かな」と思い、退職を決意しました。

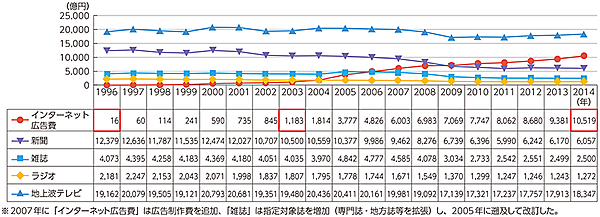

日本のインターネット広告市場も急成長

佐藤:1996年にたった16億円で始まった日本のインターネット広告費も、僕がGoogleを辞める2009年には約7,000億円にまで伸長していて、新聞広告を上回る規模に成長していました。2002年以降の成長は、GoogleとOvertureの検索連動型広告や、運用型のディスプレイ広告が牽引していたと思います。

出典:総務省ウェブサイトの「平成27年版 情報通信白書」に掲載された電通「日本の広告費」の統計グラフ

杓谷:佐藤さんのキャリアの節目ということで、連載における佐藤さんの動きを振り返りながら、インターネット広告費の数字の裏側にどのような物語があったかをおさらいしたいと思います。

1982年〜1996年

第1部:インターネット広告登場前夜編(第1話〜第8話)

旭通信社(現ADK)時代

(右)三菱車販売店社員のディストリビューターと(左)佐藤さん(佐藤さん所蔵)

1982年

- 旭通信社国際局で中村局長率いる国際局の三菱自動車工業担当チームに配属

- 新車販売の発表会で世界各国を飛び回る

1990年

- 汐留駅跡地でイタリア展「Creativitalia」を開催

1991〜1994年

- テレビ番組『ウゴウゴルーガ』のCG制作を手掛けていた氏家さんと出会いAppleに強く惹かれる

- Appleのプロモーションを担当

- パソコン通信とインターネットに出会う

- コミュニケーションプラットフォーム「FirstClass」を使って社内用のBBSを立ち上げる

- 伊藤穰一のコラムに強く共鳴し、デジタルガレージと出会う

1995年

- 国際二部に移動。国内メディアの買付けを担当し、メディアプランニングと買付けの難しさを経験

- Windows 95発売

1996年

- メディアレップ「CCI」「DAC」が誕生

- デジタルガレージに転職

1996年〜2001年

第2部:メディアレップ編(第9話〜第17話)

デジタルガレージ・Infoseek時代

出典:1997年9月号『月刊サンワールド』(佐藤さん所蔵)

1996年

- 転職したデジタルガレージで「Infoseek Japan」のビジネス全般を統括

- 博報堂・旭通信社系メディアレップDACの主力媒体として電通系のCCI「Yahoo! JAPAN」と対抗

1998年

- 秋葉原で検索エンジンの使い方を啓蒙するイベントを企画、開催

1999年

- 米Infoseekの100%子会社として「株式会社インフォシーク」設立

- 米ディズニーが米Infoseekを買収したことにより、Infoseekを「Go.com」に改称。日本法人もディズニーの傘下に

2000年

- Overtureの前身「GoTo.com」の訴訟の影響もあり、米ディズニーが「Go.com」のサービスを停止。日本法人は楽天が買収

- Google日本語版のサービス開始。空白だらけのトップページに衝撃を受ける

2001年

- Googleに転職

2001年〜2009年

第3部検索連動型広告編(第18話〜第33話)

第4部スマートフォン編(第34話〜)

Google時代

出典:『月刊ウェブクリエイターズ』2002年12月号(佐藤さん所蔵)

2001年

- 日本法人の4番目の社員としてGoogleに入社

- 「プレミアム・スポンサーシップ広告」をメディアレップを通さないで販売するという決断を下す

2002年

- 「Google AdWords」(現Google広告)サービス開始

- Yahoo! JAPANを舞台にGoogleとOvertureのA/Bテストが開始

2003年

- A/Bテストの実績では勝利するも、米Yahoo!のOverture買収によりYahoo! JAPANはOvertureを採用することを決定

出典:Internet Watch「Google、サイト向け広告配信プログラム「AdSense」の日本提供を公式発表」(2004年1月14日付。第27話再掲)

2004年

- 「AdSense」のサービス開始。ディスプレイ広告に参入

- 「Gmail」サービス開始

- 「Googleニュース」サービス開始に伴い村上憲郎社長とともに新聞社を行脚

2006年

- 「ザイトガイスト ‘06」でGoogleによるYouTube買収発表の現場に立ち会う

2007年

- スティーブ・ジョブズがiPhoneを発表

- Googleが米DoubleClickを買収

- YouTubeの広告サービスの立ち上げに高広伯彦さんと平山幸介さんを任命する

2008年

- ヴィントン・サーフ博士の日本国際賞受賞に際して天皇皇后両陛下が出席する晩餐会にGoogle日本法人の代表の一人として出席

2009年

- 米Yahoo!がMicrosoftのBingを検索エンジンおよび検索連動型広告のシステムに採用

- Googleを退職

- 2010年 Yahoo! JAPANがGoogleを検索エンジン、検索連動型広告のシステムに採用

杓谷:インターネット広告が始まった1996年から市場の成長を見続け、Googleの躍進を当事者として目撃することになった佐藤さんの目にはここまでのインターネット広告の流れはどのように映っていますか?

少しは中村局長に近づけただろうか?

佐藤:第2話で、僕が1982年に新卒で旭通信社に入社した時の上司である中村局長について紹介しました。中村局長は持ち前の嗅覚で「これからは自動車の時代だ!」と感じて、三菱重工の一部署に過ぎなかった自動車部に入り込み、三菱自動車工業を旭通信社のナンバーワンクライアントにまで押し上げた人で、僕はとても尊敬していました。

中村局長の「これからは自動車の時代だ!」と同じように、僕も「これからはインターネットの時代だ!」と思い、1996年にわずか16億円の市場規模だったインターネット広告の世界に飛び込みました。デジタルガレージ、Infoseek、Googleとただひたすら目の前の仕事に打ち込む毎日でしたが、今あらためて新卒時代からここまでのインターネット広告の成長を振り返ると、「自分も少しは中村局長に近づけただろうか?」という思いがあります。

杓谷:私はこの連載を通じて初めて中村局長の話を伺いましたが、私が新卒の時に佐藤さんを尊敬の眼差しで見ていたのと同じように、佐藤さんにも中村局長という尊敬する偉大な先輩がいて、情熱はこのように世代を越えて連綿と伝播、継承していくのだなと深い感動を覚えました。

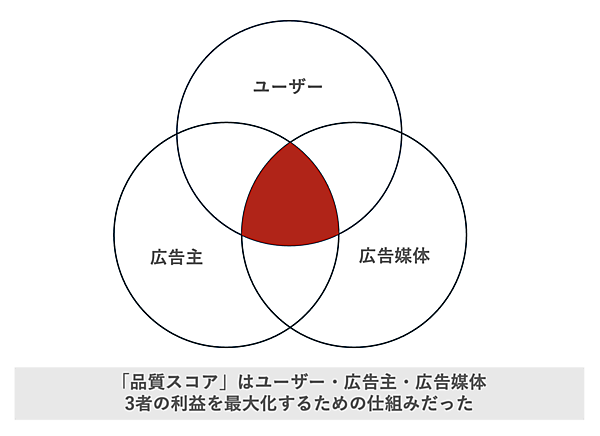

「インターネット広告の民主化」は「日本の広告の民主化」でもあった

佐藤:ここまでのインターネット広告市場の成長を牽引したのは、間違いなくGoogleとOvertureの検索連動型広告だったと思います。中でも、Google AdWordsがサービス開始当初から広告の掲載順位の仕組みの中に組み込んでいた「品質スコア」(現「広告の品質」)の概念は、ユーザーの検索意図に関連性の高い広告を表示させることができ、なおかつ広告主、広告媒体の利益を最大化する仕組みで、ある意味でインターネット広告の黄金律が完成したと言っても良いと思います。

「運用型広告」とインターネット広告の民主化

名前がついたのはずいぶん後ですが、広告代理店を介さずに管理画面から自由に広告配信できる「運用型広告」と呼ばれるスタイルを、初めて世の中に根付かせたのは、Googleでした。これにより企業規模を問わず、自由に広告配信できるようになり、「インターネット広告の民主化」を実現し、「広告のロングテール市場」(第24話参照)を創出したことはGoogleの大きな功績だったと思います。

インターネット広告が登場する前から広告業界を見続けてきた僕からすると、この「インターネット広告の民主化」は、明治以来続いてきた、大手総合広告代理店が広告枠を仲介するという伝統的な日本の広告ビジネスの在り方を変える嚆矢だったようにも思えます。今あらためて振り返ると、Googleがもたらした「インターネット広告の民主化」は、「日本の広告の民主化」でもあった、と捉えることもできるのではないかと思います。

カリフォルニアのヒッピー文化に通じる文化的な背景

佐藤:Googleが「品質スコア」(現「広告の品質」)の概念を取り入れて、ユーザーの検索意図と関連性が高い広告を出せるようにし、広告の収益を原資に「Gmail」「Android」「Google Earth」「Google アナリティクス」など、さまざまなツールを無料で提供した背景には、Googleの創業者達が参加した「バーニング・マン」に代表されるようなヒッピー文化が影響していたかもしれません。「技術の力で個人をエンパワーメントしよう」という強い信念を在職中に感じました。

バーニング・マンとは

バーニング・マンとは、アメリカ北西部のネバダ州の砂漠で年に一度、約一週間に亘り開催されるイベントです。会場では、電気、水道、電話、ガスなどのインフラは一切なく、生活に必要なものはすべて自分で調達し、新たに出会った参加者たちと助け合って生きていくことを体験します。イベントの最終日に人型の人形を燃やすことからバーニング・マンという名前がつけられました。

Googleの創業者のラリー・ペイジとサーゲイ・ブリンは、このイベントに熱心に参加していて、後にCEOになるエリック・シュミットをこのイベントに連れていき、文化的なフィットがあるかどうかを確かめたと言われています。マウンテンビューにある本社にもバーニング・マンの写真が沢山飾られていました。

出典:Burning the man 2000 is under CC BY 2.0

バーニング・マンは、既存の権力、ルールを取り払った状態になることに価値を見出しています。そういった意味で、このイベントはカリフォルニアのヒッピー文化の延長上にあり、1969年の伝説的な音楽フェスティバルの「ウッドストック」や「フラワームーブメント」などの流れを汲んでいるように見えました。

ひと昔前に、デジタルなヒッピー(Hippie)という意味を表す「Zhippie」または「Dhippie」(読み方:「ジッピー」)という言葉がありました。「ウッドストック」では歌を唄うこと、音楽で世界を変えようと試みましたが、スティーブ・ジョブズやGoogleの創業者のような“デジタルなヒッピー”たちは、持ち前の技術力で世界を変えてしまったわけです。

Googleの成功がもたらした新たなインターネット広告時代の幕開け

佐藤:僕は、2009年にGoogleを退職した後、約1年ほどの休養を経て、2010年にアタラ合同会社(以下アタラ。現アタラ株式会社)に会長として参画することになりました。アタラはこの連載の第22話〜第25話で紹介したYahoo! JAPANを巡るGoogleとOvertureのA/BテストでOverture側の語り部を務めた杉原剛さんが独立して作った会社です。杉原さんも僕とほぼ同じ時期にGoogleを退職していました。

ここから先のインターネット広告は、DSP(Demand-Side Platform)、Facebook(現Meta)やTwitter(現X)など、Googleの成功を内側や外側で見た人々が、Google的な発想に刺激を受けて新たな運用型広告プラットフォームを作っていくことで発展してきたと捉えています。Googleとは違う文化的な背景を持った会社がどのように広告プラットフォームを作っていったかについて、この後見ていきたいと思います。

また、Google自身も、スマートフォンの普及やDoubleClickの買収によって、この完成した黄金律に大きな変化を加えていくことになります。一度完成した「ユーザー」「広告主」「広告媒体」の黄金律が、新たなデバイスの登場や、買収した会社の技術を取り入れる過程でどのように変化していったかについても紹介していきたいと思います。

次回はGoogleによるDoubleClick買収の影響を中心にお話しします。

2026年1月15日をもちまして、本連載は無事に完結いたしました。これまで温かく見守り、並走してくださった読者の皆様に、心より感謝申し上げます。連載中に設けておりました情報提供フォームも、あわせて受付を終了いたしました。

現在、2026年6月の刊行を目指して書籍化の準備を進めております。さらにパワーアップした内容を皆様にお届けできる日を、どうぞ楽しみにお待ちください!