広報・マーケティング施策の成果が、他部署の人間や経営層にうまく伝わらない。そう感じているマーケターも多いのではないだろうか。株式会社エムピーキッチンホールディングス(以下、エムピーキッチン)の堀遼平氏も、かつてそんなジレンマを抱えていた。「Web担当者Forum ミーティング 2025 春」に登壇した堀氏は、その状況からどのように脱却したのか、両者をつなぐ効果測定メソッドを解説してくれた。

エムピーキッチンは、「つけ麺専門店 三田製麺所」を主要ブランドとし、つけ麺普及の伝道師として、王道の濃厚豚骨魚介つけ麺のほか、数多くの季節限定つけ麺を提供している。2008年に東京港区の三田に1店舗目を展開したあと、2025年4月の時点で、全国50店舗に到達している。

堀氏は2017年にWeb担当者として入社してから、食にまつわるマーケティング業務全般を経験。現在は同社の広報IR(Investor Relations)および新規事業の担当マネージャーとして、YouTube動画の投稿や毎週のライブ配信のほか、ファンミーティングの開催などを通して、「つけ麺」という食べ物をより身近に感じてもらうための、さまざまな取り組みに挑戦しているという。

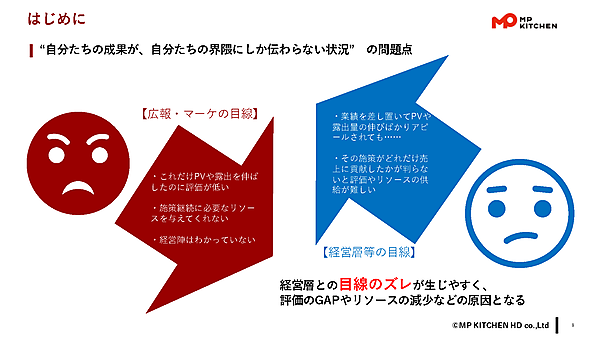

経営層とマーケティング、KPIの違いから生じる“目線のズレ”に着目

堀氏はまず、「広報・マーケティングに携わる者の宿命というか、“あるある”だと思うのですが」と前置きしたうえで、マーケティング施策の成果は、ほかのフィールドの人間に伝わりにくいと述べた。

たとえば、施策結果の数値として、メディアへの露出量をはじめ、取材件数やSNS上の拡散率、ブランド認知の調査スコア、LTV(Life Time Value)などがある。さらには専門的なKPI(Key Performance Indicator)として、自社ページのPV(Page View)数やGoogle Mapのインタラクション、SNSプラットフォームのインサイトなどがあり、これらの成果を経営層や営業担当にレポートしても、「その施策、効果あるの?」と言われてしまうというのだ。

経営層の目線で考えると、「PV数がこれだけ上がりました」と報告されても、その成果がどれだけ売上に貢献しているのかが見えないと評価しづらい。貢献度がわからないため、将来の施策に向けた予算や人員などのリソース分配が難しいのだ。

堀氏は、このような両者の“目線のズレ”は、KPIの分断にあると考えた。

経営層や営業部が見るのは、売上や利益といった会社の経営に関するKPIです。これがマーケティングのKPIとひも付いて考えられていない、マーケティングのKPIが会社の業績とうまく連動していないように感じました(堀氏)

この分断によって、PRなどの取り組みが功を奏して売上が伸びても、「我々の施策の効果である」と強く言えない、または、その効果がぼんやりとしか見えないという状況があったという。

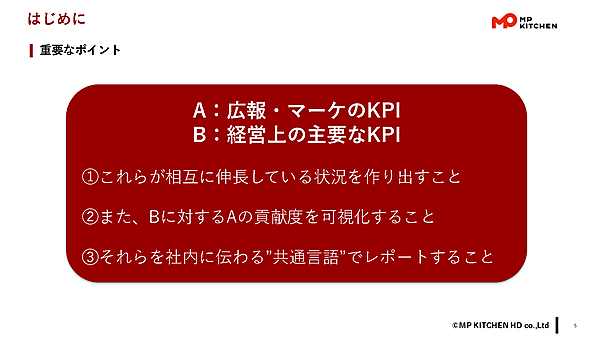

そこで堀氏は、2つのKPIが連動している状態を作り出し、マーケティング施策の貢献度を可視化したうえで、誰もが理解できる共通言語に変換してレポートするようにした。「全社の共通言語、つまり経営上で最も重要な指標となる、売上や利益に関連付けた効果測定を出すことが、伝わりやすく効果的なレポートになります」と述べた。

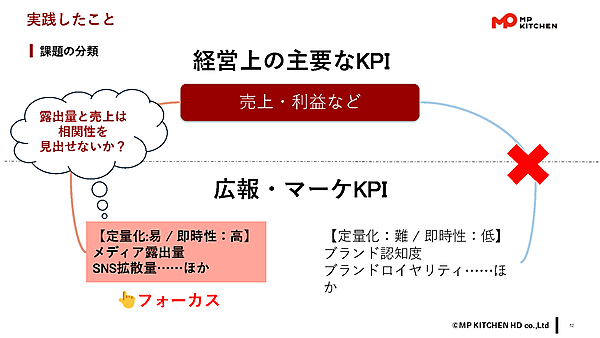

露出量と売上は相関性を見出せないか?

新たな効果測定のため、堀氏はまず、広報・マーケティングのKPIの仕分けから開始した。広報・マーケティングのKPIには、長期的に測定すべきものや、どう測定しても仮定でしか語れないものが混ざるという。それらを仕分けし、定量化しやすく即時性が高いジャンルや、元々数値で出せるものに絞っていった。

具体的には、メディアへの露出量やホームページのPV数、SNSの拡散量、自社によるSNSの再生数などですね。定量化しやすいものにフォーカスして、売上や利益との相関性を何とか見出せないかというトライを始めました(堀氏)

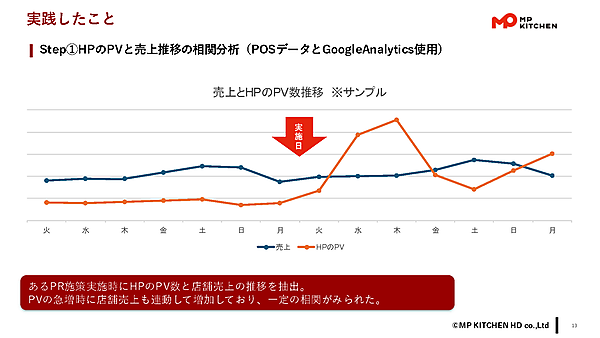

次に、売上のデイリーデータと、GoogleアナリティクスでのホームページのPV数という2要素のみの簡易的な分析を行った。

この分析により、PV数の急増時は、店舗売上も連動してしっかりと増加している状況が作れていることが判明。さらに過去の数値の比較を進めると、一定の露出量を達成したら売上も比例していくという相関関係が見られた。

これまではPV数の推移しか追っていなかったのですが、自分たちの領域から一歩踏み出して店舗売上にも着目したことで、再現性あるデータとして可視化できたのは1つの発見でした(堀氏)

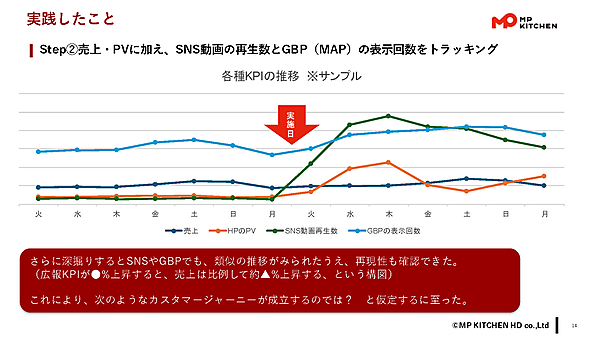

続けて、SNSのインプレッション動画の再生数と、堀氏らが重要視しているGoogle ビジネスプロフィール(GBP)の閲覧数を分析した。その結果、施策Aを行ったときの方が他の施策よりも売上が跳ね上がったなど、相関関係について再現性をもって確認でき、「特定KPIの上昇が売上に何%寄与する」という関係性が浮かび上がった。

「PVが何%上がったことにより、売上もこのぐらい上がったと仮定できます」とレポートできるようになりました。全社的に話が通じる、興味をもってもらえる兆しが見えてきたのです(堀氏)

カスタマージャーニーへの反映により、中長期の効果測定を実現

次に堀氏は、カスタマージャーニーとマーケティング施策との関連付けを行い、さらに中長期視点による利益貢献度を試算した。

マーケティングの担当領域を可視化

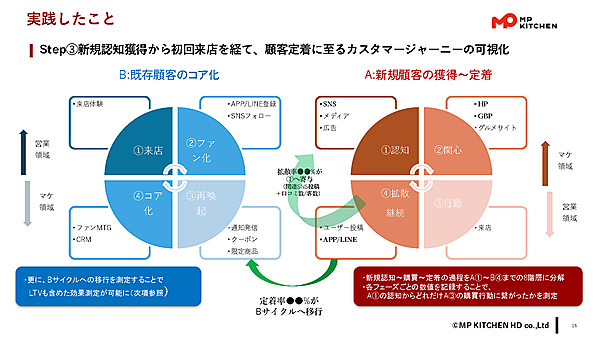

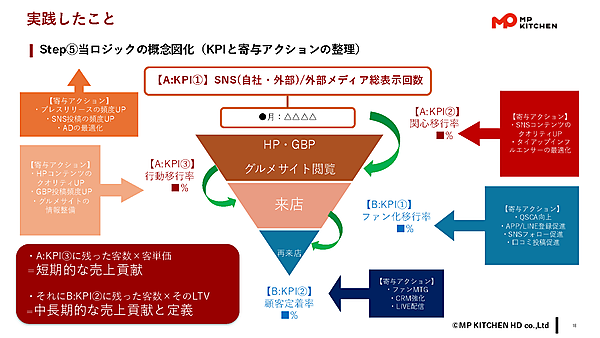

まずは次図のように、「新規顧客の獲得から定着まで」のサイクルAと、さらに「既存顧客のコア化」のサイクルBについて、マーケティングの担当領域を可視化した。

新規の顧客が、SNSやメディアの広告などでブランドを知る「認知」と「関心」のフェーズはマーケティングの領域だ。その後顧客が来店し、顧客体験が良ければ顧客は体験を「拡散」し、それが一定の割合で新たに新規顧客を呼び込むというサイクルが成立する。

一方、顧客が来店から「継続」のフェーズに入ると、一定の割合が既存顧客のサイクルに移行する。既存顧客のサイクルでは、顧客体験が良ければ、アプリやLINEの登録、SNSのフォローを通して「ファン化」する。

ファンとなった顧客に対してのフォローは再びマーケティング領域となり、アプリの通知を出したり、クーポンを発行したりといった、再来店を喚起する施策を実行する。施策が効果的に働くと顧客は「コア化」するため、さらにファンミーティングなどを開催して「ロイヤルカスタマー」へ導いていく。

こうしたカスタマージャーニーを可視化することで、PR施策が1回の来店につながったという短期的な効果測定ではなく、顧客がどれぐらいの率で定着し、年間どれぐらいの売上をもたらすのかという、一貫したカスタマージャーニーを踏まえた効果測定ができるようになります(堀氏)

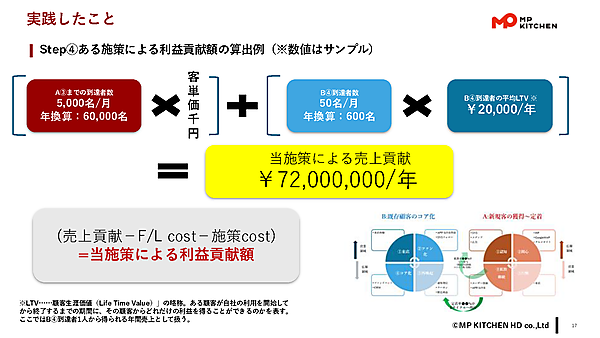

さらに、マーケティング施策がもたらす売上貢献額と、利益貢献額を次図のように試算した。

効果測定ロジックを図式化したことで見えてきたこと

堀氏は、「ここまでの効果測定ロジックを、顧客数に対応させて逆ピラミッド型で表しました」と、次の図を示した。この図によって、マーケティング施策とKPIが、カスタマージャーニーのどの場面でどのように売上へ貢献するのか、次のフェーズへの移行率とあわせて詳細に示すことができたという。

広報の主要なKPIである、SNS(自社または外部問わず)と外部メディアの総表示回数、つまり、顧客が認知するまでの動線に、どんな情報がどの程度露出されているか。これが、この図の入口となります(堀氏)

顧客が一次情報(SNS)に触れてから、ブランドのホームページやグルメサイト、Google Mapの評価などへ遷移する割合は「関心移行率」とし、さらに実来店へつながる割合を「行動移行率」とした。

この図を見れば、顧客が入口から関心にどれだけ移行するか、ホームページなどを見た人が実来店するかどうかは、露出している情報の広がりだけではなく、コンテンツの質が問われるのだと理解できます(堀氏)

来店した顧客がファンとなる「ファン化移行率」は、QSCA(Quality、Service、Cleanliness、Atmosphere)や料理のクオリティー、接客といった、実店舗でのサービスにかかっている。堀氏は、「それ以外でマーケティング施策が寄与できるとしたら、アプリやLINEへの登録、SNSのフォローの促進といった、ユーザーコミュニケーションになります」と続けた。

さらにファンとして再来店した人が定着していく「顧客定着率」は、CRM(Customer Relationship Management)にもつながる。堀氏は、このタイミングではファンミーティングなどを開催するという。

認知と関心を経て、1回来店する顧客数とその客単価は、短期的な売上貢献だと考えます。定着するまで残った顧客数と、そのLTVを掛け合わせることで、中長期的な売上貢献などを測定できるというロジックになります(堀氏)

経営層と目線をそろえることで、ビジネス解像度も上がる

堀氏は、「『ここまでやるのか』と思われた方、『これは広報・マーケの守備範囲外だ』と思われる方も多いと思うのですが」としながらも、経営層との共通言語を使った効果測定にはメリットが多いと強調する。

経営層と広報・マーケ部門の目線のギャップを解消するだけでなく、「あの施策はすごく売上につながった」「これなら予算をもう少し増やそうか」といった前向きな反応や理解が得られるようになりました。広報チームのメンバーも、自らの取り組みが正当に評価される実感が得られたらモチベーションも上がりますよね(堀氏)

経営層と目線をそろえ、彼らが日々どのような視点で仕事をしているのかを理解することで、ビジネスへの解像度が高まり、さらに「営業的にヒットするもの」という着眼点でディスカッションに加われるようにもなったという。

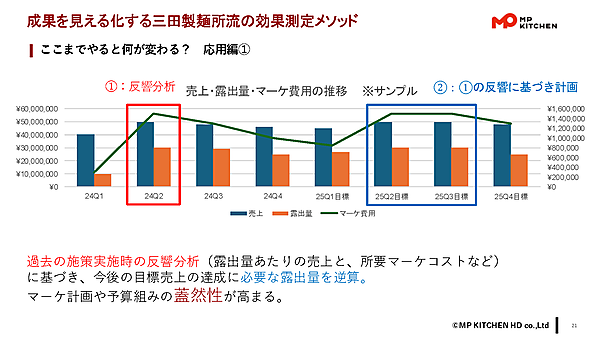

マーケ計画や予算組みの蓋然性を高める

さらに、過去の施策の反響データから露出量に対する売上伸長率を分析することで、将来の売上目標に対する露出量の到達ラインを逆算して定められるようになった。この分析のもとになるデータは自社で測定しているので、信頼度の高い基準になり得る。そのため、マーケティング部門からの提案や予算組みの蓋然性が非常に高くなったという。

また、この過去分析により、マーケティング施策の質も分析可能になった。堀氏は、売上とマーケティング施策の費用、露出量の分析サンプルを提示しながら、分析の過程を解説した。

上図の赤枠部分は24年Q2、青枠部分(目標数値)は25年Q2、Q3のデータである。24年Q2の施策では、直前の24年Q1よりもコストをかけて露出量を確保したものの、売上は横ばいだった。一方、24年Q4では、24年Q2よりもさらにコストをかけ、路線を少し変えた施策を行ったところ、24年Q2よりも露出量が減る結果となった。

露出量とコストだけを見ると、このときの施策は失敗のように感じられる。しかし、売上は大きく伸長している。つまり、24年Q4の施策は露出の質が高いということが導き出される結果となった。

たとえば、SNS閲覧数は伸びたけれど、顧客がホームページにたどり着いていない場合、SNSにおける露出の質が十分でなかったことになります。さらに、ホームページは閲覧したけれど実来店につながらなかったら、ホームページのコンテンツ改善が必要です。このように、施策のどこにどのような問題があるのかがわかりやすくなりました(堀氏)

青枠の目標値を設定する際には、過去の分析をふまえ、24年Q4の路線を引き継ぐ形で増資し、売上をブレイクスルーするための計画を立てているという。

顧客への説明姿勢を社内にも向けることが重要

堀氏は、本講演内容のまとめとして、次のようなポイントを3つ挙げ、「広報担当やマーケターが、日頃から意識している顧客にわかりやすく伝える姿勢を社内にも向けることが大切」だと語った。

- 経営層のKPIと広報・マーケティングのKPIが連動している状況を作る

- 広報・マーケティングのKPIのビジネスにおける貢献度を可視化する

- 可視化した分析結果を、会社の誰もが理解できるような共通言語でレポートする

最後に、「マーケティング関連の課題解決には、自分たちの施策が自社ビジネスにどう貢献しているのか、量と質の両面を可視化して理解し、社内に広く伝えることが第一歩だと考えます」と強調し、今回のセミナーを締めくくった。