@cosmeでは、クチコミサイトの運営だけでなく、ECや店舗での化粧品販売を行っている。社員インフルエンサーである@cosme美容部員によるライブ配信は、年間累計100万人以上が視聴している。

オンラインにおけるユーザーとのコミュニケーション方法のポイントと、取り組みはじめて4年となるライブ配信の学びを、アイスタイルリテールの大西清貴氏が「デジタルマーケターズサミット 2025 Winter」で紹介した。

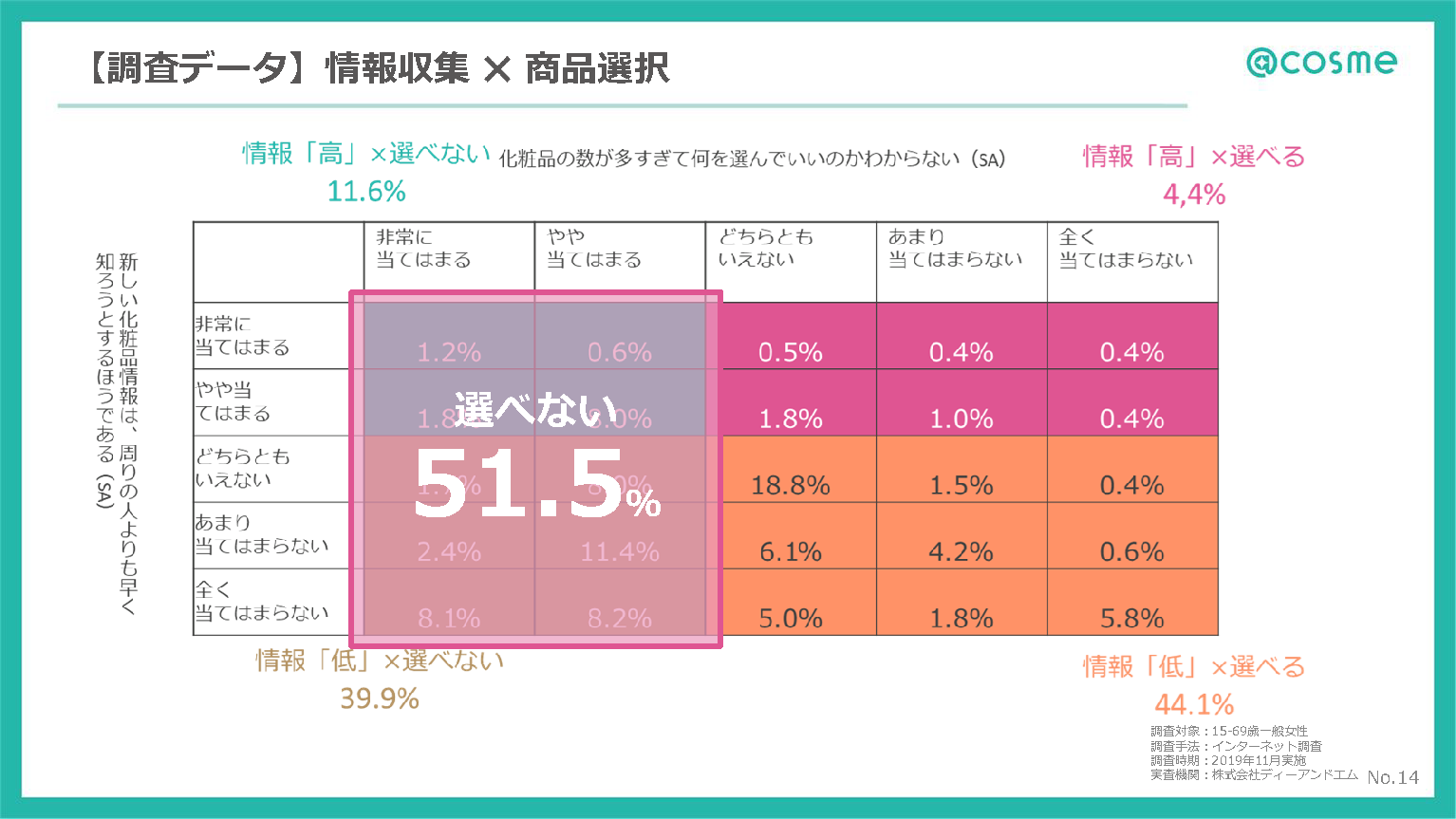

51.5%が「化粧品は数が多くて選べない」

下記グラフの縦軸は「化粧品の情報収集」に関する質問で、上に行くほど情報収集を積極的に行っている割合を示す。横軸は「化粧品が多すぎて選べない」と感じる度合いで、左に行くほど、選べないと感じている。

本調査は2019年実施だが、「化粧品は数が多くて選べない」と答えた人は51.5%と過半数に及ぶ。

年齢が若くなるほど、選べない比率が高い傾向にあるという。調査は化粧品でセグメントしているが、どの業界・業種でも同じような傾向があるのではないだろうか。

情報を「自分ごと化」してもらうことが重要

化粧品は参入障壁が低く、年間で何千・何万という商品が発売されている。自分から情報を探さずとも情報が目に入る、情報爆発の今だからこそ、その情報をどう「自分ごと化」して認識してもらうかが大事だと大西氏。

大西氏がリテールカスタマーエクスペリエンス本部に異動したのはコロナ禍の2021年だった。オンラインでカウンセリングや接客サービスを提供しており、@cosmeの美容部員がZoomを使って1対1で接客しながら、@cosmeの店舗を歩きながら商品提案をしていたという。

接客を受けていただいたお客様は、自分が何を買ったらよいかわからないという方がほとんど。だからこそ、プロのアドバイスを聞きたかったり、誰かに背中を押して欲しかったりするお客様がいると感じました(大西氏)

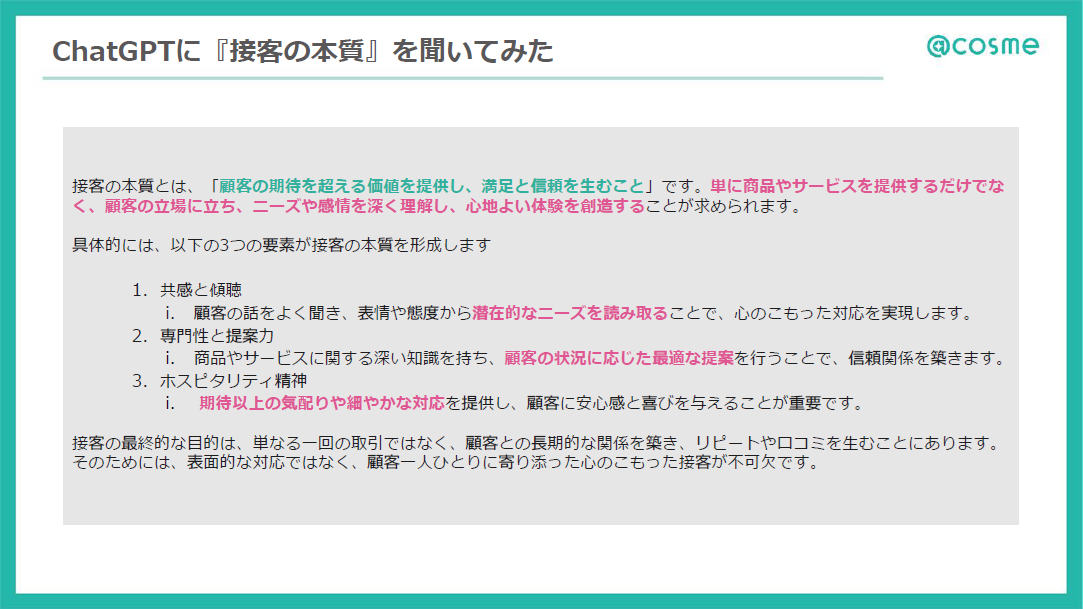

接客の価値とは?

そもそも、接客とは何か。大西氏がChatGPTに聞いてみた回答は以下だ。

接客の本質とは「顧客の期待を超える価値を提供し、満足と信頼を生むこと」です。(ChatGPTの回答一部抜粋)

@cosmeの1対1のオンライン接客でも、「顧客の期待を超える接客」を体現できていたからこそ、非常に満足度の高いサービスだったのではと考えています(大西氏)

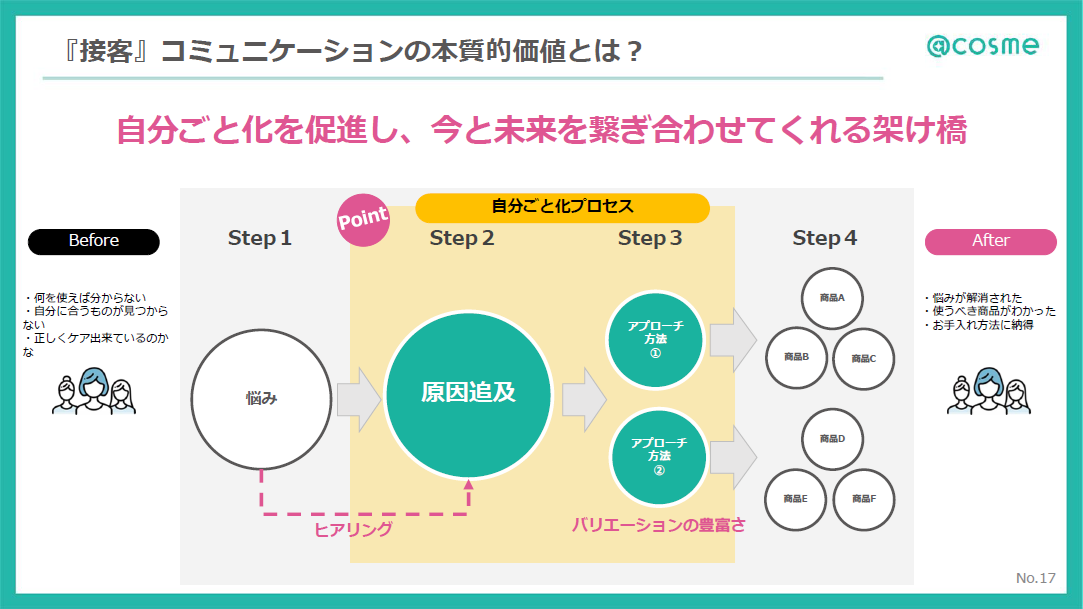

では、美容部員による「接客」というコミュニケーションの本質的な価値は何なのか。その要素を分解したのが以下の図だ。

「何を使えばいいのかわからない」ユーザーにとって、接客を通じて自分の悩みが明確になり、使うべき商品がわかるようになる。つまり、接客は購入意欲を高め、最終的に購入の意思決定を後押しする重要な要素となる。

大西氏は、接客を一言で「自分ごと化を促進し、今と未来をつなぎ合わせてくれる架け橋」と表現する。さらに、そのコミュニケーションのプロセスは、4つのステップで整理できるという。

- Step1:ユーザー・生活者の悩みを顕在化する

- Step2:ヒアリングを重ねて原因を追及する

- Step3:原因を解決するためのアプローチ方法を提案する

- Step4:その人に適した商品を紹介する

@cosmeでは、カウンセリングの内容をデジタル化している。この取り組みにより、「カウンセリングを受けたユーザー」と「そうでないユーザー」では、LTV(顧客生涯価値)に約2倍の差が出ているという。

この数字が示しているのは、「自分ごと」として納得し、腹落ちした商品であれば、ユーザーは継続的に購入してくれるということだ。@cosmeは、こうした心理を接客によって生み出すことを目指している。

ポイントは接客のコンテンツ化

現在、@cosmeの店舗では国内で300名以上の美容部員が在籍している。美容部員によって、新しい価値創造を実現すべく推進をしてきたが、いくつかの課題があったという。

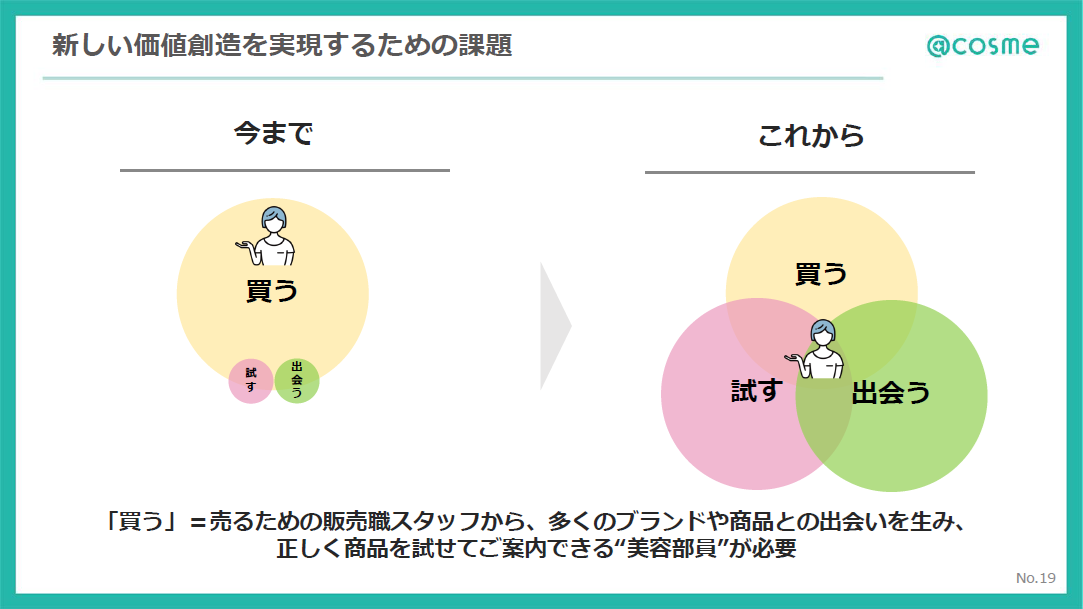

化粧品の接客時のコミュニケーションを、「出会う」「試す」「買う」という3つの体験に分けて考えた時、これまでの1対1の対面接客では、どうしても「買う」にフォーカスしたコミュニケーションになっていた。しかし、これからの時代は、売るための販売職スタッフから、多くのブランドや商品との出会いを生み、正しく商品を試せて、案内できる美容部員が必要だ。

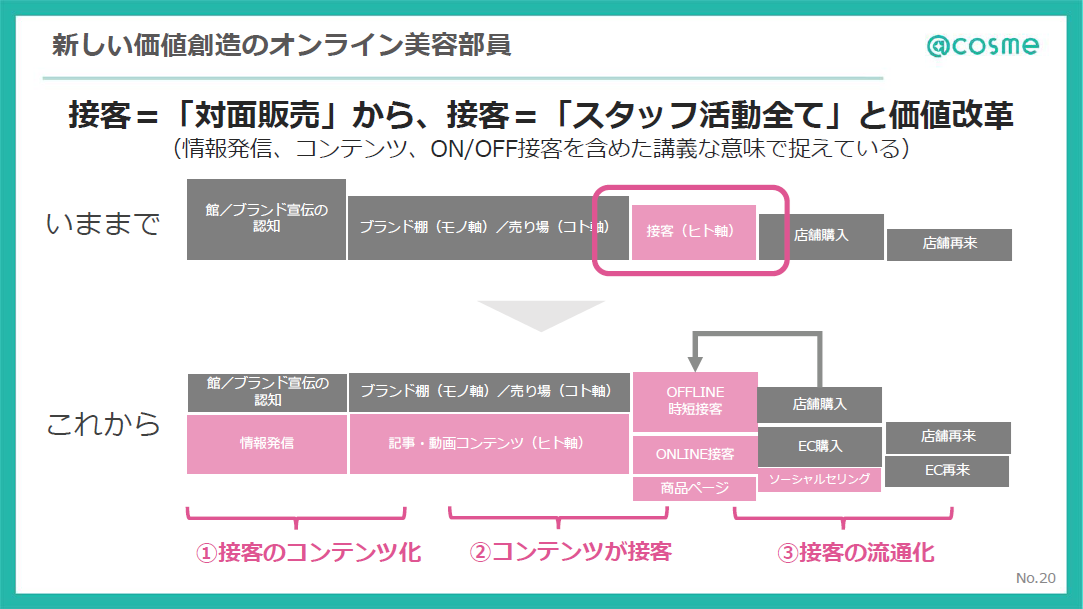

これまでは接客=「対面販売」を中心とし、情報発信や店頭への集客は事業サイドが行うとしていました。これからは接客=「スタッフ活動すべて」と価値を変えていくことを考えています。接客をどのようにコンテンツ化していくかがポイント(大西氏)

年間100万人が視聴するライブ配信のコンテンツの裏側

大西氏は続いて、オンライン・オフライン問わず活躍する@cosme美容部員の活動を紹介した。店頭接客だけでなく、オンラインでも接客を意識しながら、ユーザーとコミュニケーションすることにチャレンジしている。

具体的な取り組みとして、年間100万人以上が視聴しているライブ配信を紹介。2021年12月にサービスを開始し、4年目を迎える。

毎週金曜日20時に配信しており、ユーザーの悩みに積極的に答えるライブ配信で、コメントでやりとりしながら、ユーザーとのコミュニケーションを大事にしている 。また、紹介された商品は、画面内から直接ECサイトに遷移し購入可能だ。

オフラインとオンラインの接客の違い

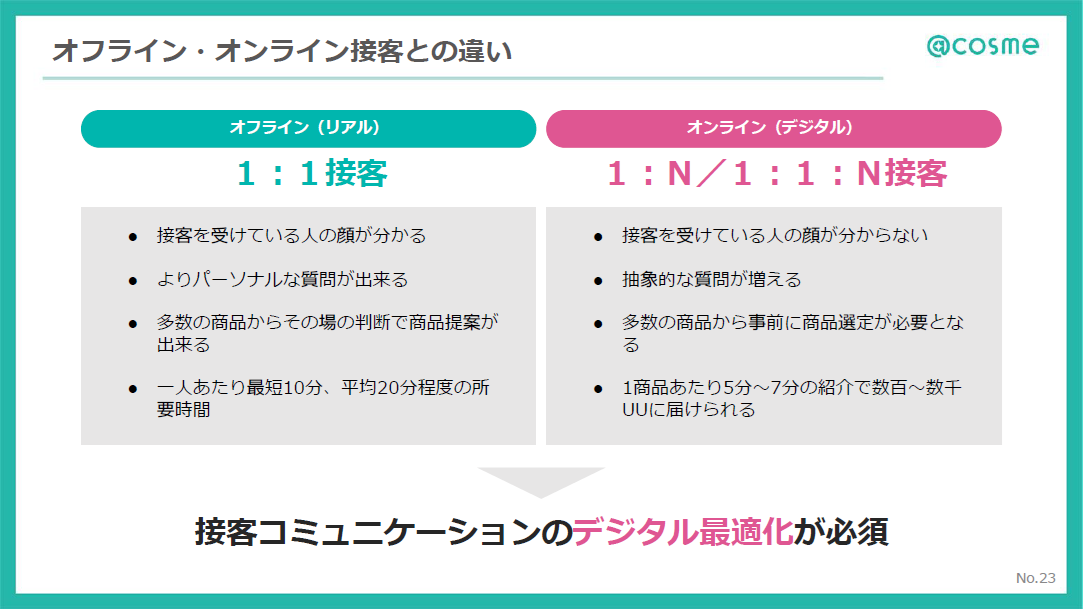

当然ながら、店舗とオンラインでは接客方法は異なる。オンラインとオフラインの接客の違いをまとめたのが以下の図だ。

上記のような違いがあるため、接客コミュニケーションのデジタル最適化が必須となる。コミュニケーションを最適化するために考えたのが、以下のStep1かStep6までのプロセスだ。

オフラインの場合、悩んでいるお客様にお声かけをし、悩みのヒアリングを行う。より説得力を高めるために肌測定を行い、根本的な課題・原因を特定し、選び方やお手入れ方法を紹介し、商品を提案する。その上で、質問を受けて回答し、お客様が自分にあった商品を選んでいくという流れだ。

オンラインの場合は、Step1~Step3に違いがある。配信の冒頭で「誰向けか」を明確にし、「セルフチェック」を通じて、自分の悩みやタイプを把握してもらい、数多ある商品の中からどれを選ぶべきか、という前提条件を理解してもらう。その上で、「原因解説」をすることで、「私はこのタイプだから、これが原因だったのか」と思ってもらうという流れを入れた後に、商品提案をしていくという流れだ。

数百・数千という方が見ているライブ配信で、自分ごと化してもらうのは至難の業。1:Nのコミュニケーションで「自分ごと化」してもらうための工夫をしています(大西氏)

ただし、@cosmeのライブ配信で最初から上記のようなコミュニケーションができていたわけではないと大西氏。

最初は商品提案がメインのライブ配信をしていました。商品提案が悪いのではなく、その商品に行き着くまでのプロセスが短すぎました。その商品はあなたにとって、どう必要なのかを伝えるための前段のコミュニケーションが必要でした(大西氏)

ライブ配信のKPIの変化を3つの時期に分けて解説

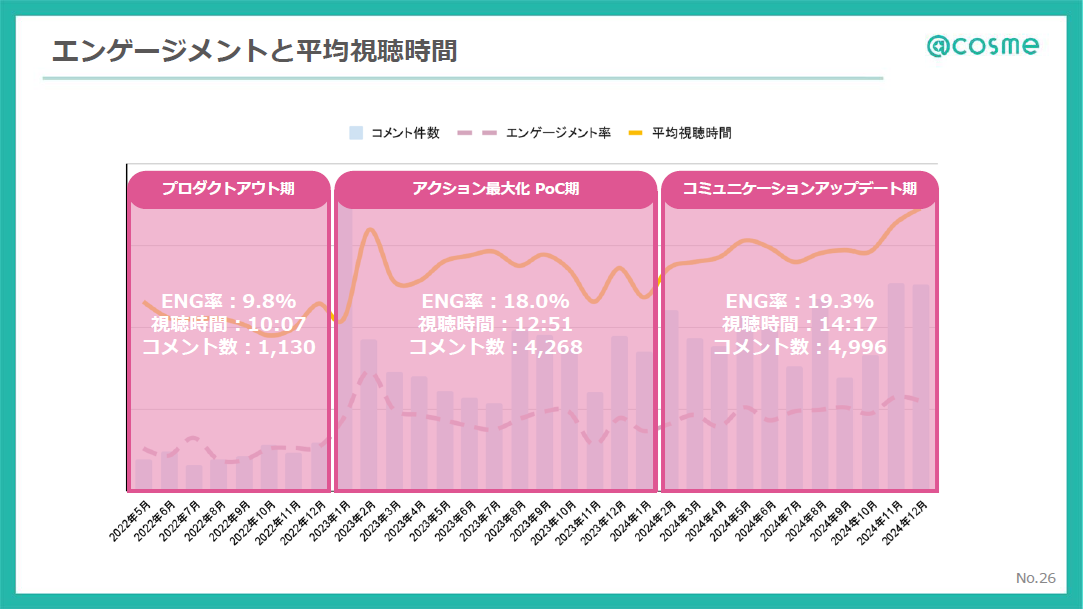

2022年5月から2024年12月までのライブ配信のエンゲージメントと平均視聴時間のグラフを紹介し、3つの時期に分けて解説した。

プロダクトアウト期

最初は「プロダクトアウト期」で、大西氏は「この商品いいから買ってねのコミュニケーションをしていた時期」と振り返る。ユーザーからのリアクションが少なく、自分から話さなければいけないという気持ちになり、商品提案メインのコミュニケーションになっていた時期だ。プロダクトアウト期の各指標は、以下の通り。

- プロダクトアウト期

- ENG率:9.8%

- 視聴時間:10:07

- コメント数:1,130(1配信あたり)

配信時間は平均60分で、ライブ配信の平均視聴時間は5分~7分と言われている。10分という視聴時間は、長く見られているとポジティブに受け取っていた。ただコメント数が少ないため、視聴者とのコミュニケーションが少なく、一方的に語りつくす配信になっていた。

アクション最大化PoC期

次は「アクション最大化PoC期」で、とにかくユーザーとコミュニケーションを取ろうと、コール&レスポンスやクイズなど、さまざまな施策を実施した。その結果、各指標は以下のようになった。

- アクション最大化PoC期

- ENG率:18.0%

- 視聴時間:12:51

- コメント数:4,268

エンゲージメント率は18%まで飛躍的に伸びた。視聴時間やコメント件数も増えている。KPIが改善されたので、かなり長い期間この方針を続けていたが、途中でユーザーのためになっていないことに気づいた。KPIに注目し過ぎた結果、いいねやコメントを「していただきたい」というより「させている」コミュニケーションになっていたと振り返る。

コミュニケーションアップデート期

それに気づいて以降の直近1年間は、「コミュニケーションアップデート期」として、接客を意識して取り組んでいる。各指標は、以下の通りだ。

- コミュニケーションアップデート期

- ENG率:19.3%

- 視聴時間:14:17

- コメント数:4,996

数値は微増に見えるが、コメントの内容や質が変わってきた。「最初に自分ごと化が促進できているおかげで、コミュニケーションがアップデートされ、ユーザーとのインタラクティブなコミュニケーションができている」と大西氏は言う。

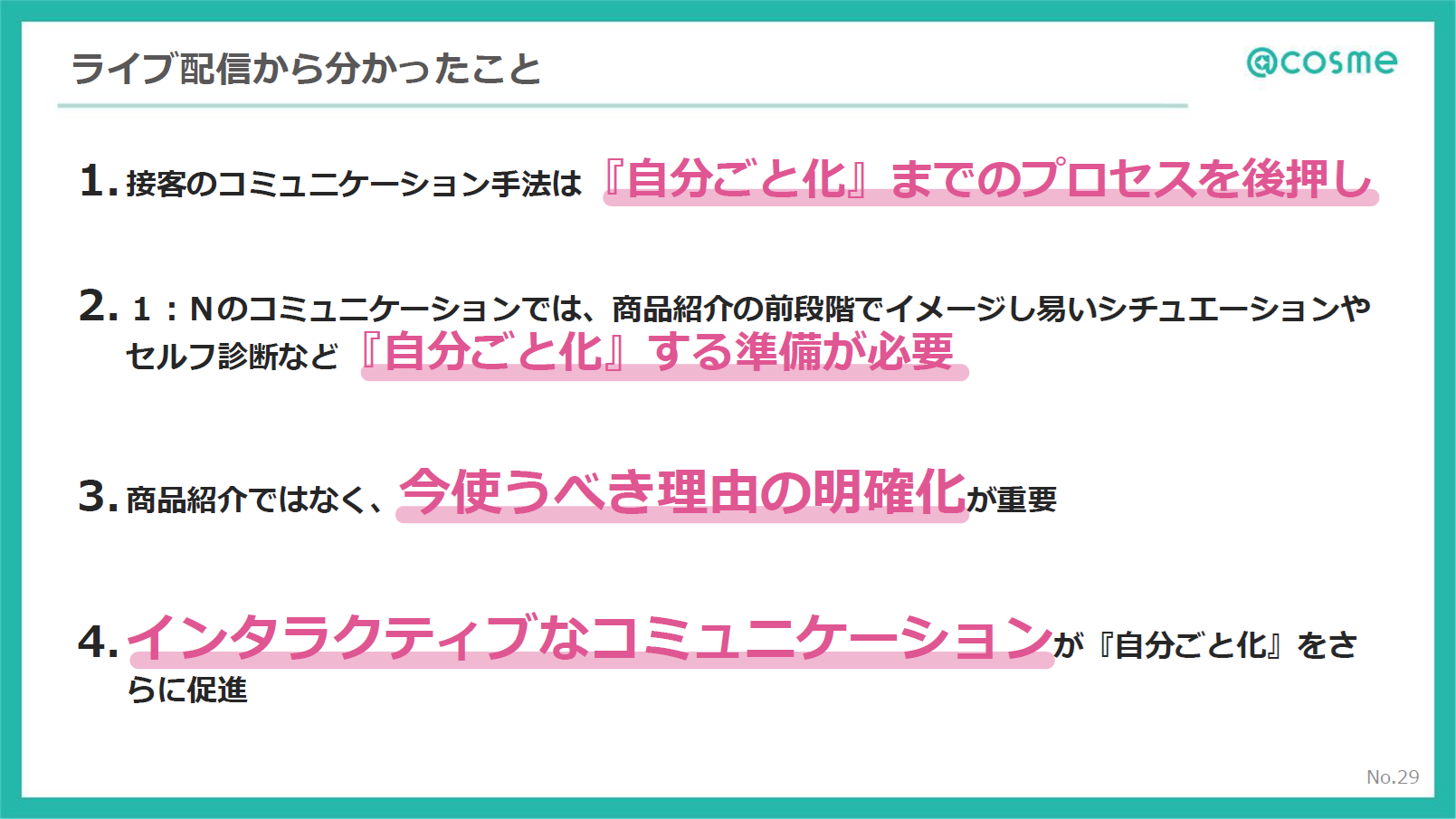

ライブ配信に取り組んで分かった4つのこと

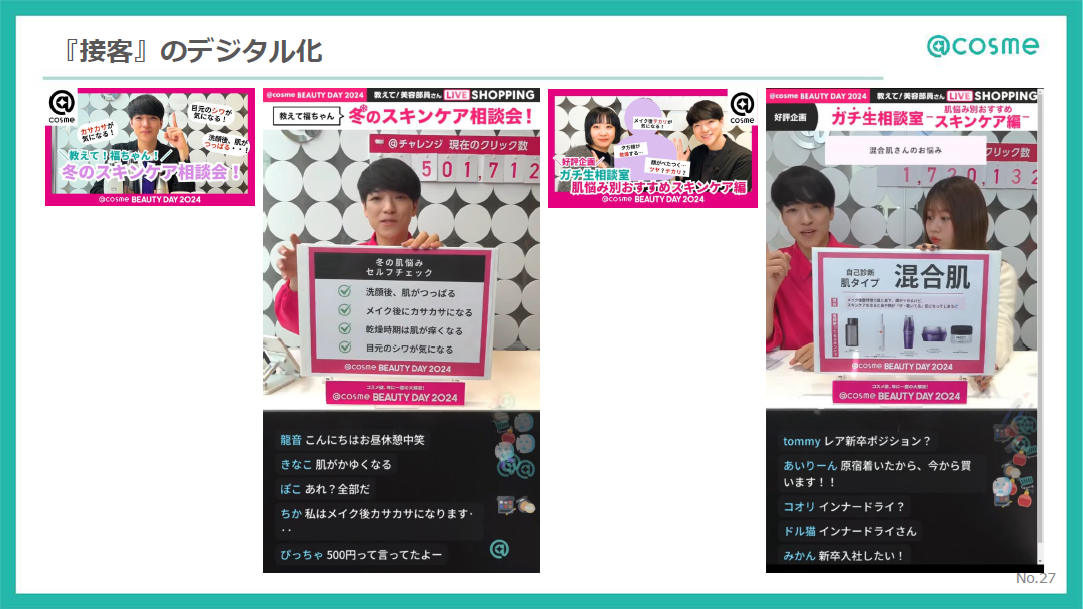

実際の配信の様子が以下だ。

左側は冬の肌悩みのセルフチェックを促し、選択肢を提示して当てはまるものがあるか聞いている。これによって、視聴者は自分がどのタイプなのか認識し、「こういうタイプの人はこういうケアが必要です」と伝えると、商品紹介のステップでは自分ごと化され、自分に必要なものだと感じられるコミュニケーションをしている。

右側はガチ生相談室という、@cosmeのスタッフがお客さん役で接客を受ける形で、美容部員に相談するコンテンツだ。まず相談者に、自分の肌タイプや使っている化粧品を自己申告してもらう。その後、プロの美容部員が、相談者が気づいていない肌悩みの原因を指摘することで、新しい商品の提案が自分ごと化されていくことを目指している。

これらの配信は、視聴者アンケートでの評判もいい。ライブ配信に取り組んで4年目を迎え、ライブ配信を通じてわかったことを以下の4つにまとめた。

@cosme美容部員によるサービスは順次拡大中! ブランドと生活者をつなぎ、新しい価値創造を目指す

@cosme美容部員によるサービスは順次拡大中で、ライブ配信以外にもTikTokやTVerのCMにもチャレンジしている。ライブ配信では、画面越しとはいえリアルのコミュニケーションが取れるので接客を想像しやすいが、TikTokやTVerなど、コンテンツにするときは工夫が必要だ。1対Nでも自分ごと化できるよう、短い動画でも接客を意識しながら作っているという。

また今後は、視聴データを蓄積して活用していきたいという。コンテンツを作ることは非常に大事だが、それを次のマーケティングにどう活かすかも意識して取り組んでいる。最後に大西氏は、「コンテンツは作るだけでなく、どのように見て欲しいのか、どう感じてその後の行動に移してもらいたいのかが重要。その部分で、我々はブランドと生活者の橋渡しになっていきたい」とまとめた。