AIモードのリンククリックは3%未満!? 見えてきた「AIモードの適切な位置づけ」【SEO情報まとめ】

グーグルのAIモードで提示されるリンクからのトラフィックは期待していいのだろうか? 1位掲載と比べてクリック率は? 今後のSEOはAIモードが中心になるのだろうか?

2025年10月17日 7:00

グーグルのAIモードで提示されるリンクからのトラフィックは期待していいのだろうか?

1位掲載と比べてクリック率は?

今後のSEOはAIモードが中心になるのだろうか?

AIモードの外部リンククリックのデータをiPullRankが分析したデータから、「AIモードの数字」と「AIモードをどうとらえていくのが良いかの方向性」をピックアップ記事としてお届けする。

今回もAIネタが大量だ。1ページ目はすべてAI関連。ピックアップ記事のほかに、「AI検索最適化ノウハウ」「LLMはスパムに弱すぎ」「AI時代のSEOで変わること」「AIで作ったコンテンツはやっぱりダメ?」と、どれも必読だ。

2ページ目はSEOネタ。特に「テクニカルSEO」と「コンテンツSEO」のどちらが効果的かをサイトの規模で解説した記事は良記事。ほかにも、あなたのSEO&Web力アップに役立つ情報を、今週もまとめてお届けする。

- AIモードのリンククリックは3%未満!? 見えてきた「AIモードの適切な位置づけ」

- AI検索最適化ノウハウをマイクロソフトが教えてくれた

- LLMはスパムの温床⁉︎ ランドが問題点を指摘

- AI時代のSEO最前線: 言及・権威性・チャンク

- AI生成コンテンツは上位表示しても短命に終わる

- 「テクニカルSEO」と「コンテンツSEO」、力を注ぐべきなのはどっち?

- AI生成のスニペットをグーグルがテスト中

- 売上8%増⤴️、オンラインストア向けショップウィジェットをグーグルが提供開始

- Google検索責任者が明かす、AI時代のプロダクト開発哲学

- 気象庁HPは時代遅れの失敗作!?

- AI翻訳されたRedditスレッドが日本のGoogleで上位表示し始めた

- Gemini AIをChromeに統合した「Gemini in Chrome」をGoogleがリリース

通常ならば次回更新は再来週の10月31日なのだが、都合により1週間お休みをいただく。次回、11月7日の更新をお楽しみに!

今週のピックアップ

AIモードのリンククリックは3%未満!? 見えてきた「AIモードの適切な位置づけ」

SEO戦略の転換が求められる (iPullRank) 海外情報

グーグルのAIモードで提示されるリンクからのトラフィックは期待していいのだろうか? 1位掲載と比べてクリック率は? 今後のSEOはAIモードが中心になるのだろうか?

グーグルAIモードの参照データを、iPullRank(アイプルランク)が公開した。Similarweb(シミラーウェブ)から供与されたデータを分析したもので、2025年5月~8月の米国でのデータだ。

調査結果から判明した主なポイントは次のとおりだ:

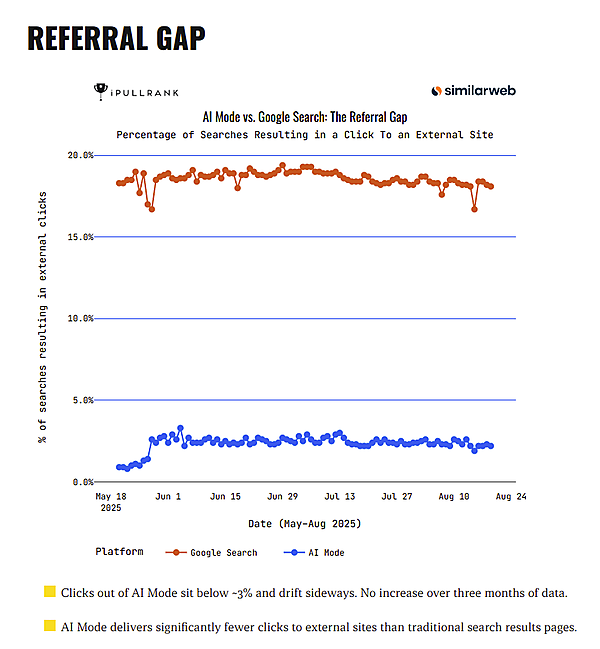

低い参照トラフィック ―― AIモードでの検索から外部リンクがクリックされる割合は、一貫して3%未満だった。これは、はるかに高い参照率を持つ従来型のグーグル検索と比較して、劇的に少ない。

権威あるドメインへのクリック集中 ―― AIモードからのクリックは、少数の大規模で信頼性の高いサイトに非常に集中している。Reddit、YouTube、Wikipedia、Amazon、GitHubなどのサイトを含む上位40ドメイン名が、全参照トラフィックの40%を占める。

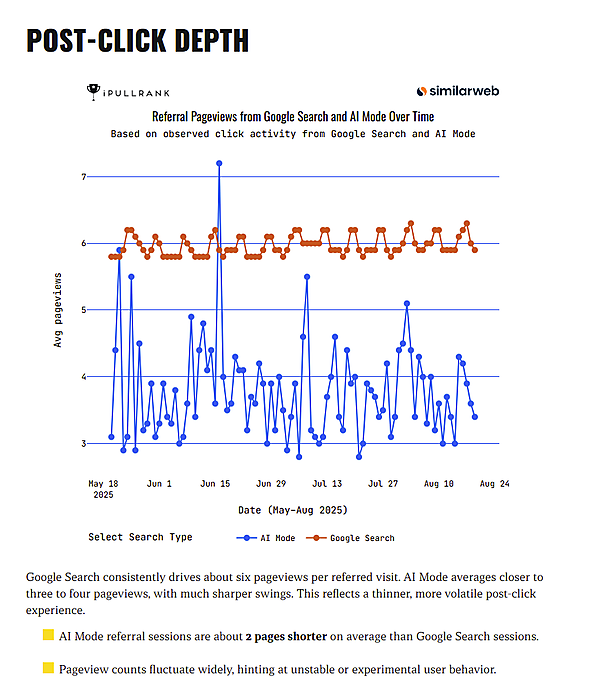

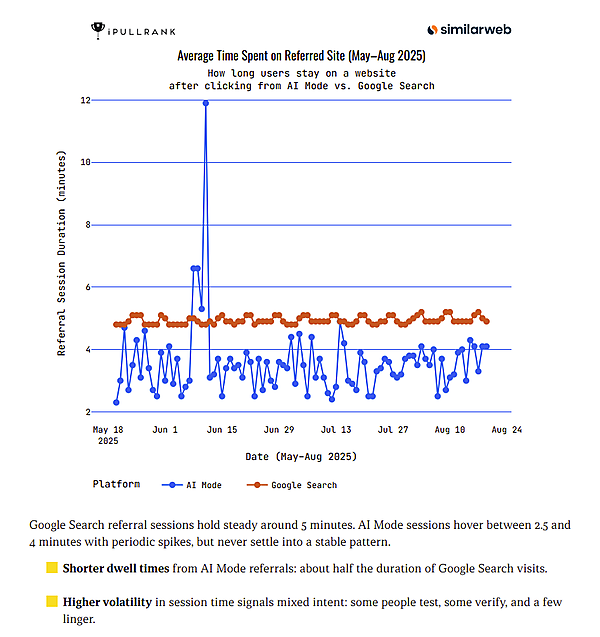

クリック後のエンゲージメントの低さ ―― AIモードから流入したユーザーは、従来型検索からのユーザーと比較して、セッション時間が短く、閲覧ページ数も少ない傾向にある。

AIモード経由の場合、セッションあたりの平均ページビュー数は3pv~4pv、滞在時間は2.5~4分であるのに対し、従来型検索経由では平均約6pv、滞在時間は5分である。

検索クエリの長文化 ―― ユーザーの行動は、会話型インターフェイスに適応してきている。AIモードにおける平均クエリ長は、2025年5月の7語~8語から8月には10語~11語以上に増加した。これは、ユーザーが「キーワード入力」から脱却しつつあることを示す。

高いコンバージョン価値 ―― AI検索からの参照は、トラフィック量は少ないものの、クライアントの分析では50%以上高いコンバージョン率を示した。これは、トラフィックの質が非常に高いことを示唆する。

※Web担編注 原文では「conversation rates(カンバセーション率、対話率)」という表記だったが、前後の文の意味から「conversion rates」の誤記だと判断した。もしかすると「コンバージョン率」とは異なる「エンゲージメント率」的な意味あいでこの用語を使っていたのかもしれないが、「トラフィックの価値が高い」という点では同じ方向だと考えていいだろう。

ユーザーの習慣化の欠如 ―― AIモードの利用頻度は低く、ユーザーあたりの平均セッション数は約1.1回~1.15回で、グーグル検索の2.6回~2.7回と比較して低い。これは、一貫したユーザーの「習慣ループ」がまだ確立されていないことを示す。

このデータは、次のことを示唆するものだと調査者は結論づけている:

企業は、AIモードを「主要なトラフィック源」(既存の検索の延長)として扱うべきではない。企業は、これを「プレゼンスと信頼性に焦点を当てた別のチャネル」として扱うべきだ。

そのうえで原文では、「SEOの戦略的転換が近い将来に求められるだろう」としたうえで、推奨される戦略として「AIモードがすでに信頼しているプラットフォームで引用を獲得し、簡単な事実確認ができるようにランディングページを設計する」といったものを提示している。

- AI SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)

グーグル検索SEO情報①

AI検索最適化ノウハウをマイクロソフトが教えてくれた

従来のSEOと何か違うかな? (Microsoft Advertising) 海外情報

「AI検索の回答に選ばれるためのコンテンツ最適化」の手法をアドバイスする記事を、マイクロソフトの広告主向けブログが公開した。広告主向けとはいえ、一般のウェブ担当者にも完全に役立つ内容なので紹介する。

主要なポイントは次のとおりだ:

基本的なSEOは依然として有効 ―― 中核的なSEO施策は、AIシステムによる初期のコンテンツ発見において依然として不可欠である。たとえば次のようなものだ:

- クローラビリティ

- メタデータ

- 内部リンク

- バックリンク

- など

AIの解析には構造が重要 ―― AIアシスタントは、コンテンツをモジュール単位に分解して回答をランク付けし、組み立てる。そのため、パーツごとに理解しやすいコンテンツセクションを作ることが重要である。たとえば、次のような要素をうまく使う:

- 明確なHTML見出し(H1、H2、H3)

- Q&A形式

- リスト

- テーブル

構造化データを活用 ―― 多くの場合JSON-LD形式で記述される構造化データは、プレーンテキストを構造化データに変換し、AIがコンテンツの目的(製品、レビュー、FAQなど)を確実に解釈するのに役立つ。

意味的な明確さを持って記述する ―― AIは明確な意味と文脈を求める。「意味的な明確さ」とは、たとえば次のような工夫で得られる:

- ユーザーの意図に合わせて内容を記載する

- 測定可能な事実に基づいて記載する(例:「静かな食洗機」ではなく「42dBの食洗機」)

- 言葉を正しく使う

- 文脈を加える

- 類義語を使って概念を補強する

「スニペット化」可能なコンテンツを作る ―― AIシステムは、回答に組み込むために「簡潔で自己完結したフレーズや文章を抽出」する。選ばれやすいのは、たとえば次のようなコンテンツだ:

- 1文〜2文の直接的な回答

- リスト形式

- テーブル形式

よくあるコンテンツの間違いを避ける ―― これまでふつうに行っていたコンテンツの作り方・見せ方のなかに、AIがコンテンツを把握できなくなる可能性が高まるものがある。たとえば次のようなものは、可視性を妨げる手法であり、避けるべきだ:

- 長文のテキスト

- 展開式タブ内に重要な情報を隠す

- コアコンテンツをPDFに頼る

- 重要な詳細を画像のみに配置する

フォーマットと句読点に注意する ―― ピリオドやコンマのような、シンプルで一貫した句読点を使用する。「★★★」や「!!!」のような装飾的な記号の使いすぎは、解析システムを混乱させる可能性がある。箇条書きは主要なステップやハイライトに使用し、すべての行に使用するべきではない。

気付いた人も多いと思うが、ことさらにAI検索に限った目新しい施策ではない。従来から推奨されてきた施策ばかりである。しいて言えば、今まで以上にこれらに気を配ることが重要というくらいだろうか。

- AI SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)

LLMはスパムの温床⁉︎ ランドが問題点を指摘

スパム対策がAI検索競争にも影響しそう (SparkToro) 海外情報

AIの言語モデル(LLM)は、第三者の意図的なだましに対して非常に脆弱である

ランド・フィッシュキン氏はこのように指摘している。「ブランド名への言及頻度」「コンテンツの最新性(たとえ偽造されていても)」「RedditやYouTubeでの言及」などが、AIの回答に大きな影響を与え、結果を改ざんするためのスパム的な戦術の利用につながっているというのだ。

具体的には、フィッシュキン氏は次の脆弱性を指摘している:

LLMは、権威のない情報源であっても、ウェブ上で頻繁に言及されるブランドに対して強い偏りを示す。

AIモデルは最新の文書に大きく影響され、内容を変えていないのに公開日だけを最新に変えるというやり方で表示されやすくする操作が成功している。

RedditとYouTubeでの言及は、AIが生成する回答を形成するうえで特に大きな影響力を持つように思われる。

一部のSEO代理店は、多数の低品質な「ベストX(おすすめのX)」記事を作成し、クライアントをトップに掲載することで、ChatGPTやClaudeのようなAIツールで肯定的な結果を得ている。

短期集中プログラミングプログラムを提供するスタートアップのCodeSmithは、GoogleやLLMにおける評判を傷つけられ、収益の80%と数十人の雇用を失った。その原因は、競合他社がレディット(掲示板)のプログラミング学習関連サブレディット(セクション)のモデレーターであり、500日以上にわたって毎日否定的なコメントを投稿されたことだった。

「おすすめの○○」記事の有効性については議論がある。B2Cには適していないかもしれないが、「中小企業向けのおすすめCRM」のようなニッチをターゲットにすることで、自己宣伝の色合いを和らげることができれば、B2Bには効果的である可能性がある。

グーグルとは異なり、LLMには現在、スパムや悪意のある操作を検出して除外するための高度な処理が足りていないように見える。

フィッシュキン氏は自身で、「優れたオーディエンスリサーチソフトウェアのメーカー」のようなフレーズを自身の公式紹介に戦略的に含めるという「本物の」操作方法を実演している。この自己紹介はポッドキャスト、ウェビナー、記事などで再公開され、その用語での彼の会社のランキングを押し上げているという。

LLMスパムに関しては、ウェブスパムと長年戦ってきたグーグルに一日の長があるように思えるものの、「AIによる概要」や「AIモード」などグーグルのAI検索機能がスパムフリーということでもない。

AI検索企業が今後どのようにスパムを排除していくかも、競争に影響するだろう。

- AI SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)

AI時代のSEO最前線: 言及・権威性・チャンク

中国開催のSEOカンファレンスからレポート (SEO研究チャンネル) 国内情報

2025年9月18〜21日に中国・深センで開催されたShenzhen SEO ConferenceにSEO研究チャンネルの平大志朗氏が参加し、セッションのハイライトを自身のブログでレポートした。

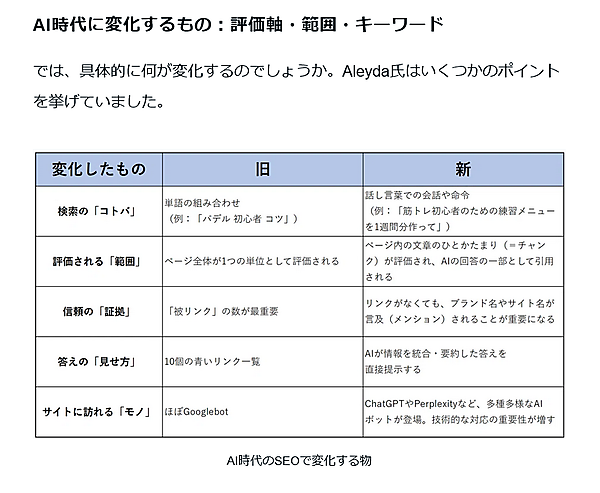

AI検索はこのカンファレンスでも注目トピックで、AI時代の新戦術が数多く披露された。AIは「SEOを終わらせる」のではなく「SEOを変化させる」とし、従来のSEO評価軸からの転換が必須であると語っている。

では、どのように変化しているのか。

外部評価では「被リンク」から第三者による「言及(メンション)」が重要となり 、AI Overviewでのブランド表示との相関は被リンクより言及が圧倒的に高いという調査データが示された。

コンテンツ評価は「ページ単位」から「チャンク(情報の塊)単位」へと移行し、1チャンクで自己完結した構成が求められる。

戦術としては、個別のキーワード対策ではなく、関連トピックを網羅的に扱い「トピックの権威性」をAIに認識させることが不可欠となる。こうすることで、AIが参照する情報源としての地位を確立し、最終的なKPIも従来のクリック数から、AIの回答内で引用される「回答のシェア」へと変化するという。

ここでは概要にとどめているが、平氏は詳細に解説しているので元記事をじっくりと読んでほしい。

- すべてのWeb担当者 必見!

AI生成コンテンツは上位表示しても短命に終わる

長期的な成功には人間の関与が不可欠 (長山一石 on X) 国内情報

「AIで作成したと思われるコンテンツ」のランキングがある地点で大幅に減少しているデータを、JADEの長山氏がXで共有した。

AI大量生成と思われる記事群のみが大きく下落している例 pic.twitter.com/amvMbN0ptE

— Kazushi Nagayama🕊️長山一石 (@KazushiNagayama) October 1, 2025

投稿では「どのようなサイト・ページ」が影響を受けているのかは明示されていないが、長山氏が出すデータならば、言いたいことを表す適切なものなのだろうと想像できる。

「AI生成記事が最初は順調に上位表示するものの長続きせずに検索結果から消える」という事例は、まったく珍しくない。2つの事例を紹介する。

事例① 2000本の「AI単独執筆」記事が数か月で急落

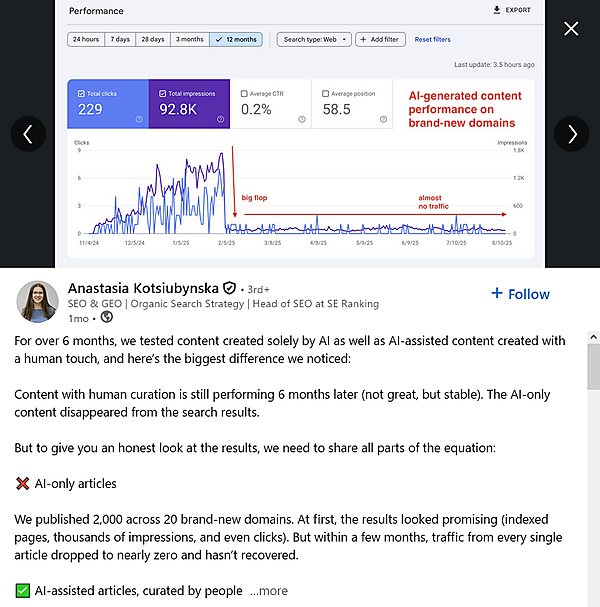

6か月以上にわたり、「AIのみで生成したコンテンツ」と「人間が編集に関与したAI支援コンテンツ」の比較テストを実施した。

テストでは、20の新規ドメイン名に2,000本のAI単独記事を公開。これらは当初、インデックスされ、数千のインプレッションとクリックを得るなど有望な結果を見せたが、数か月以内にトラフィックはほぼゼロに急落し、回復しなかった。最終的にこれらの記事は検索結果から消えた。

対照的に、メインブログでテストされた6本記事は、AIを作成支援として使ったもので、編集者が「専門知識の追加」「事実確認」「独自の視点」を加えたものだった。6か月以上経過した現在も、一部は検索トップ10に入り、安定したトラフィックを獲得し、AI Overviewにも表示されている。

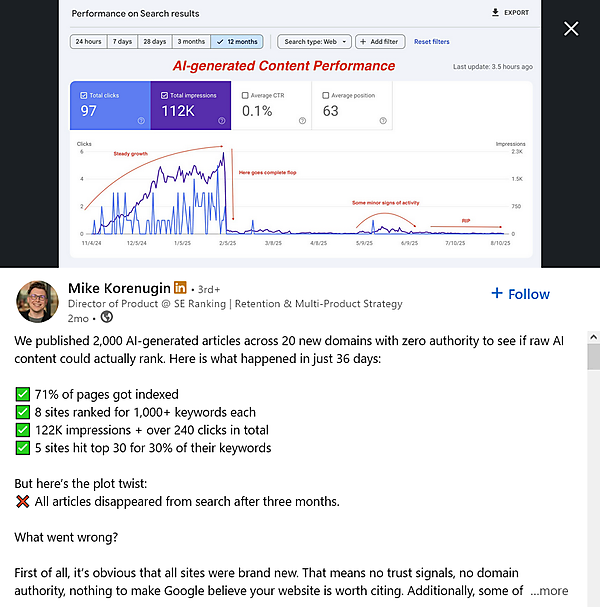

事例② 未編集のAI記事2000本が3か月で検索結果から消滅

権威性ゼロの新規ドメイン名20個に、人間が一切介在しない未編集のAI記事2,000本を公開する実験を行った。わずか36日間で、71%のページがインデックスされ、8サイトがそれぞれ1,000以上のキーワードでランクインした。5サイトはそのキーワードの30%でトップ30入りを果たし、全体で12.2万インプレッションと240超のクリックを獲得した。

しかし、この成功は短命に終わり、3か月後にはすべての記事が検索結果から姿を消した。原因は、「ドメイン名の信頼性」「E-E-A-Tといった権威性シグナルの完全な欠如」にあると分析されている。

対照的に、既存ブログで人間がAIを補助的に利用した記事6本は、6か月以上トップ10を維持し、55.5万インプレッションを得てAI Overviewにも引用されている。

似たようなテスト内容なので紛らわしいが、別の人による別のテストだ(元の投稿をそれぞれ見てみるとわかる)。

これらの事例から次の結論に行きつく ―― 100%のAI生成コンテンツは短期的には上位表示し検索トラフィックを獲得できるが、長期的には維持できない。人間の関与によるE-E-A-Tの担保は不可欠である。

※Web担編注 どちらのテストも、「AIのみのコンテンツは新規ドメイン名」「人間が手を入れるコンテンツは既存ブログ」と、比較としては公平ではない条件であることは否めない。とはいえ、「AIコンテンツが最初に効果がでて、間もなく検索結果から消えた」のは事実だろう。

- すべてのWeb担当者 必見!