SNSやメルマガの配信、会議資料の作成、上司への報告――ビジネスにおけるあらゆる場面で、「言いたいことがうまく伝わらない」と感じたことはないだろうか。

「デジタルマーケターズサミット 2025 Summer」では、武蔵野大学大学院言語文化研究科教授の杉野幹人氏が登壇。「構造化」「物語化」「メッセージ化」の3つのポイントを軸に、相手の心を動かし行動を促す「超・箇条書き」の極意を語った。

トランプ大統領やGoogleはなぜ「箇条書き」を使うのか?

手軽に情報を伝える手段として、あらゆるシーンで活用されている「箇条書き」。一見シンプルな表現に見えるが、杉野氏は「たかが箇条書き、されど箇条書き」であると語る。

箇条書きを見れば、その人のスキルや考え方がわかります。組織も同様で、そこには経営のレベルが表れます。そして、箇条書きを磨けば人も会社も変わります。ただの文章の羅列に見えて、実はとても奥が深い――それが今日お伝えしたいことです(杉野氏)

実際に、箇条書きは世界でも数多く使われている。例として、アメリカのトランプ大統領の選挙公約が紹介された。

トランプ氏のWebサイトでは、「President Trump’s 20 CORE PROMISES(20のコアな約束)」が箇条書きで提示されている。トップページには同氏の写真と選挙公約が並び、詳細な説明はページ最下部のボタンから閲覧できるという構成だ。

また、杉野氏は「Ten things we know to be true(Googleが掲げる10の事実)」というWebページも紹介した。こちらも同様に、簡単な導入文に続いて、Googleの企業理念が10つの箇条書きで示されている。

ではなぜ、彼らはベタ書き(文章による説明)ではなく箇条書きを使っているのか。その理由として、杉野氏は「相手の情報処理の負担を減らす伝え方だから」と語る。

いわゆる通常のベタ書きでは、伝える側が多くの情報を提供し、読み手・聞き手がその中から何が重要なポイントなのかを整理する必要がある。つまり、相手に情報処理の負荷をかけている状態だ。

一方で、箇条書きでは、伝える側が情報を処理してポイントを絞り、伝わりやすい形にして相手に伝えている。相手は一瞬で内容を理解できるため、情報処理の負荷がほとんどかからない。

このように、トランプ氏もGoogleも、オーディエンスに“伝わりやすく”伝えるための手段として、箇条書きを選んでいるわけだ。経営者や投資家など多忙な相手に対しては、特に有効な手段であると杉野氏は語る。

伝え方のカギは「受け手の情報処理の負荷を減らす」こと

杉野氏は、「なぜ現代において箇条書きが重要なのか」という問いに対し、「IT化によって、情報流通のボトルネックが機械から人間に移ったこと」が背景にあると述べる。

2000年前後までは、そもそも伝え手側の情報がデジタル化されていないことや、ネットワークの速度・容量の制限、プラットフォームの不足などが情報流通のボトルネックでした。

しかし、あらゆるものがデータ化され、4G/5Gや光回線、SNSなどのプラットフォームが普及した現在、ボトルネックは「受け手=人間」に移っています。人間は大量の情報を一度に処理しきれません。だからこそ、その負荷を最小限にするための“箇条書き”が好まれるのです(杉野氏)

実際、海外のメールコミュニケーションでは、簡単な導入の後にポイントを箇条書きで伝えるスタイルが一般的だ。一方、日本人は英文メールもベタ書きで書くため、要点が伝わりにくいケースが多いという。

杉野氏は、「経営コンサルティング会社のほとんどの報告書の最初の数枚は、箇条書きだ」と語る。箇条書きは、デジタル化が進み、情報が溢れる時代に適した“伝える技術”なのだ。

「ただの箇条書き」から「超・箇条書き」になる3つのポイント

それでは、普通の箇条書きと、杉野氏が提唱する「超・箇条書き」とはどのように違うのか。杉野氏によれば、普通の箇条書きが“単なる言葉の羅列”であるのに対し、「超・箇条書き」には次の3つのポイントがあるという。

- 構造化:相手が全体像を一瞬で理解できるようにする

- 物語化:相手が関心をもって最後まで読み切れるようにする

- メッセージ化:相手の心に響かせ、行動を起こすようにする

これらの技術によって、「短く、魅力的に伝える」ことができる。杉野氏は、これは「言葉のセンス」ではなく、再現性のある「技術」であると強調する。

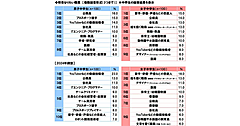

「超・箇条書き」の技術の体系は上図の通りです。「レベル感を整える」「フックを作る」「スタンスをとる」など、それぞれ要件があります。今回は、構造化と物語化について軽く触れた後、「メッセージ化」について詳しく解説します」(杉野氏)

超・箇条書きポイント1:構造化

まずは「構造化」だ。杉野氏は、構造化されていない会議メモの例を示し、「ベタ書きよりはわかりやすいが、情報処理の負荷は大きい」と指摘した。

そこで、5つの箇条書きを「3つの問題点が議論された」「2つの対応が決まった」と構造化。幹や枝のレベル感を整理することで、全体像を瞬時に理解できるようになった。

超・箇条書きポイント2:物語化

次に「物語化」だ。以下の例ではすでに構造化が取り入れられているが、そこに「具体的な言葉」を加えることで、より読み手に伝わりやすくなるという。

たとえば「大口顧客は“四谷さん”に協力してもらう」「中堅の顧客には“Impress SaaS”も併せて提案し、単価を伸ばす」といったように、具体的な名前や商品を入れる。そうすることで、相手の頭の中にイメージが浮かび、1つの物語として鮮明に伝わるのだ。

超・箇条書きポイント3:メッセージ化

最後に、「メッセージ化」について説明する。メッセージ化の要件を満たすために必要な技術は、「かくれ重言排除」「否定」「数字」の3つだ。

メッセージ化のコツ①「かくれ重言排除」をする

1つ目のポイントは、「かくれ重言」を排除すること。杉野氏は、チーム方針説明資料の例を取り上げ、「この資料の何がダメか」と聴講者に問いかけた。

もっともらしいことを言っていますが、「取り組みを全力で推進する」「改善を加速する」のは仕事において当然であり、新たな方針として掲げるほどの意味をもちません(杉野氏)

このように、一見それらしく聞こえるが、実は当たり前すぎて中身のない言葉を、杉野氏は「かくれ重言」と呼ぶ。これは、「顔を洗顔する」「馬に乗馬する」といった明示的な重言(繰り返し)と同じで、相手にとっては意味がない。

たとえば、サッカーの解説では「ゴールが欲しい時間帯」と表現することが多いが、ゴールが欲しくない時間帯などないはずだ。同様に、オリンピックで「ベストを尽くすのが必要」というのも当然のことであり、いずれも「かくれ重言」と言えるだろう。

「かくれ重言」の危険性は、決して間違いではないため否定されず、結果的に思考や議論が止まってしまうことにある。企業の経営方針において、「売り上げを改善する」「各事業を強化する」と書かれた資料は数多く存在するが、実際には何も言っていないのと同じだ。杉野氏は、「無難を好み、現状維持に逃げたい文化の組織で使われやすい」と警鐘を鳴らす。

〈参考〉会議資料のNGワード

- ~を改善する

- ~を推進する

- ~を促進する

- ~を最適化する

- ~を徹底する

- ~を強化する

- ~を加速する

メッセージ化のコツ②「否定」を使う

2つ目のポイントは、「否定」を使ってスタンスを明確にすること。次の2つの箇条書きには、どのような問題があるだろうか。

- 来年は、利用者の満足度を高める

- 利用者のためになるものをつくる

これは「かくれ重言」であるとも受け取れるが、同時に「言葉が足りず、“スタンス”が伝わっていない可能性がある」と杉野氏は指摘する。

そこで効果的なのが、「否定句」を使って「何ではないか」を示すことだ。

- 来年は、利用者数の拡大よりも、利用者の満足度を高める

- 利用者が求めるものではなく、利用者のためになるものをつくる

このように言葉を加えれば、「利用者を増やすよりもPMF(プロダクトマーケットフィット)に立ち返る」というスタンスや、「顕在ニーズではなく潜在ニーズに焦点を当てる」という方針が伝わるだろう。

否定句を使ったメッセージの例として、杉野氏はドラマ『ドクターX ~外科医・大門未知子~』で、米倉涼子演じる医師の言葉を紹介した。「学会のお供、致しません」「ゴルフや接待、致しません」といった台詞に見られるように、「何をやらないか」を明確にすることで、「自分は何をやるか(=手術)」をより強く印象づけている。

また、優れた箇条書きの例として、ソニーの「開発18箇条」を紹介。「客の欲しがっているものではなく」「客の目線ではなく」「サイズやコストは可能性で決めるな」というように、否定句を用いることで、自社のスタンスをしっかりと伝えられている。

メッセージ化のコツ③「数字」を使う

3つ目のポイントは、「数字」を使うことだ。杉野氏は以下の例文を挙げ、「高い目標か低い目標か、瞬時にわからない」と指摘する。

- 来年は、利用者の満足度を高める

そこで効果的なのが、具体的な数字で伝えることだ。数字があれば、相手はイメージが湧きやすく、瞬時に理解できる。

- 来年は、利用者の満足度を、昨年対比で1.3倍に高める

さらに、数字を活用した好例として、2005年のファーストリテイリングのIR資料を紹介。当時まだ売上高が5000億円にも達していない状況だったにもかかわらず、「2010年に売上高1兆円、経常利益15%を目指す」と明確な数字を掲げていた。単に「事業を拡大する」と言うだけではわかりにくいが、数字で示すことで、大きな挑戦であることが誰にでも伝わる。

数字を使って明確に目標を示すには、“勇気”が必要です。「大きく成長させる」といった曖昧な表現に逃げず、相手にしっかりと伝えることを選ぶ姿勢が素晴らしいと思います(杉野氏)

また、最近のファーストリテイリングの資料では「目標10兆円を超える」という1行だけのスライドがあり、「これも非常に明確で、伝わりやすいメッセージ」だと述べた。

まとめとして、杉野氏は「箇条書きを見ると、その人の思考や伝え方のレベルがわかる。その組織が何を大事にしているのかも見えてくる」と改めて強調する。

箇条書きは“技術”であり、磨けば必ず上達します。箇条書きの技術が上がれば、自分自身の思考や行動を変え、結果として組織全体にも変化をもたらします。ぜひ積極的に活用してみてください(杉野氏)

本講演では紹介しきれなかった「構造化」や「物語化」について詳しく知りたい方は、杉野氏の著書『超・箇条書き』やその続編的な新刊の『1メッセージ』を手に取ってみてはいかがだろうか。