本記事は、ロイター研究所(Reuters Institute)が毎年発行している著名なレポート『Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2026』を翻訳しています。今回は中編です。下記9項目の内容をサッと理解したい方は、最初に公開したサマリーをご覧ください。

前編:検索流入40%減の衝撃

1. ジャーナリズムへの圧力の増大

2. 検索エンジンとアクセスへの影響

3. コンテンツ戦略は「独自性」へとシフト

中編:クリエイター主導メディアの台頭

4. SNSの「中年期の危機」と全コンテンツの動画化

5. クリエイターの波に、どう向き合うか

6. AIスロップ、ディープフェイク、そして誤情報の拡大

後編:次世代AIがもたらすもの★本記事

7. ニュースルームにおけるAI活用の最新事例

8. 変わりゆくビジネスモデルと、イノベーションの壁

9. テクノロジーの次に来るもの

7. メディア社におけるAI活用の最新事例

報道機関は「人間による仕事」としての信頼性を示したいと切望する一方で、業務の効率化やジャーナリズムの質向上のために、自社のニュースルームへのAI導入も積極的に進めています。これは非常に繊細なバランスが求められる舵取りです。というのも、多くの主要メディアが、大手チャットボットによるニュース出力の正確性を公に批判しているからです。欧州放送連合(EBU)による最近の調査では、ChatGPT、Perplexity、Geminiによる出力のほぼ半分で、ニュースの内容が誤って伝えられていると主張されています。

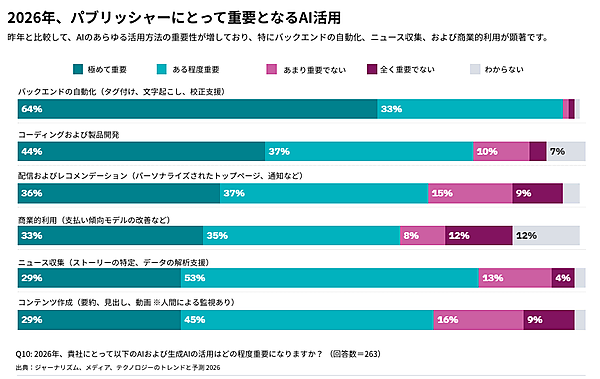

こうした懸念があるにもかかわらず、毎年の調査において、ニュースメディアの幹部たちが自社ビジネスにとって「極めて重要」と評価するAIおよび生成AIの活用事例は多岐にわたり、その数値は年々上昇しています。文字起こし、校正支援、メタデータの自動付与といった「バックエンドの自動化(64%)」は、依然として最も広く挙げられる活用例ですが、コーディングや製品開発(44%)、商業的利用(33%)、そしてニュース収集(29%)における重要性も急激に高まっています。

今年の調査では、コーディングおよび製品開発の重要性が16ポイント上昇しました。これは、過去1年間のAI能力の劇的な向上を反映したものです。ClaudeやChatGPTといったツールは、今やプロジェクト全体を把握し、数千行のコードを横断して推論し、テストを生成し、場合によっては開発サイクル全体を完結させることさえ可能です。また、ReplitのようなAI「コーディング・エージェント」を使えば、プログラミング能力がなくても数分でプロトタイプやウェブサイト、アプリを作成できるため、開発とテストのプロセスが大幅に加速しています。

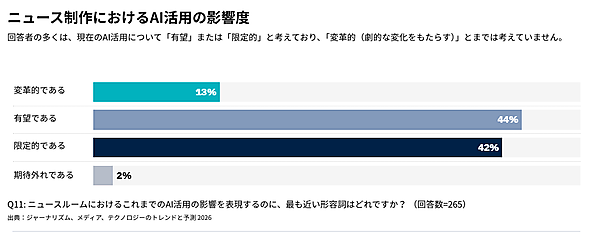

しかし全体としては、ニュースルームにおけるAIの進展に対して、ある種の「幻滅」も感じられます。見出し生成や代替テキスト(alt-text)の自動化は広く普及し、コンテンツ管理システム(CMS)に統合されたスタイルガイドや、多くのウェブサイトに組み込まれた自動要約機能も一般化しました。しかし、こうした施策のなかに、現状を劇的に変える(状況を好転させる)ほどのインパクトを持つものは本当にあるのでしょうか。

現在の取り組みの影響を最もよく表す形容詞はどれかという質問に対し、「変革的(劇的な変化をもたらす)」と答えたのはわずか約10人に1人(13%)でした。4割強(44%)が「有望である」と回答した一方で、同程度の割合(42%)が「限定的である」と答えています。

多くのメディア企業は、特設のAIチームを結成したり、スタッフが試行錯誤できるようライセンス料を支払ったりと、多額の投資を行ってきました。しかし今年は、財務部門から「具体的なコスト削減(利益)はいつ実現するのか」という厳しい追及が強まる可能性があります。

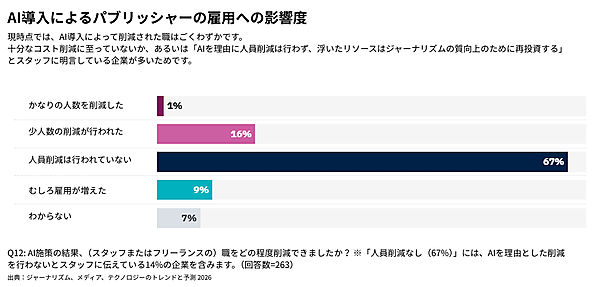

雇用に関しては、回答者の3分の2(67%)が「AIによる人員削減は行われていない」と答えており、10人に1人(9%)は「むしろ雇用が増えた」と回答しています。それ以外の回答者の大半(16%)は、削減されたのはスタッフまたはフリーランスを含めても、ごくわずかな人数にとどまると述べています。

パブリッシャーのAI活用:注目事例

多くのパブリッシャーにとって、AI導入の公言された目的は単なる効率化ではなく、ジャーナリズムそのものの質を高めることにあります。業界に漂う悲観的なムードとは裏腹に、過去1年、この分野では素晴らしい活用事例がいくつか見られました。

- ニューヨーク・タイムズ

その代表例が『ニューヨーク・タイムズ』です。同紙は、テキスト、動画、PDFなど、あらゆる形式の膨大な情報を精査し、パターンの発見や文脈の提供を行うためにAIを日常的に活用しています。たとえば、チャーリー・カーク氏が暗殺された際、同紙は数千ものポッドキャストや動画を瞬時に文字起こしし、彼のムーブメントを形作った討論スタイルやナラティブ(語り口)を特定しました。過去、同様の調査には1年以上を要していましたが、今回はわずか2週間で完了したのです。効率化よりも、「ジャーナリズムの質の向上」を目的とした優れた活用例も数多く登場しています。 - ヘルシンキ・サノマット(フィンランド)

ロシアとフィンランドの国境で緊張が高まるなか、フィンランドの『ヘルシンギン・サノマット(Helsingin Sanomat)』紙は、ジャーナリストへリアルタイムに情報を提供するため、AIを用いた「マイクロ・オートメーション(微細な自動化)」を導入しています。「HSウォッチドッグ(監視役)」と名付けられたボットが、公開されているTelegramチャンネルやその他のロシア語資料を網羅的に調査し、進展中のニュースをジャーナリストに通知する仕組みです。 - ロイター通信

ロイター通信は、プレスリリースから主要な事実を自動的に抽出し、ジャーナリストが迅速に検証できるようにするAIツール「FactGenie(ファクト・ジーニー)」を導入しました。これにより、金融関連のクライアント向けの速報スピードを向上させています。このツールは世界中の150人のジャーナリストに使用されており、企業関連以外の速報(アラート)送信にかかる平均時間を半減させました。 - iTromsø(ノルウェー)

ノルウェーの地方紙『iTromsø(イ・トロムソ)』は、政府文書やアーカイブを精査するAIツール「Djinn(ジン)」を開発し、数々のスクープを生み出しています。同紙は、AIの活用によって「オフィスを出て地元の人々と対話する時間」が確保できるようになったと述べており、それこそが今でも自分たちの最大の売り(強み)であると考えています。

今年、期待されること

エージェント型AI(自律型AI)の本格活用

一部の専門家は、ChatGPTやGeminiといったツールの最新能力については、まだその表面をなぞり始めたに過ぎないと主張しています。現在のAIは、完全に「マルチモーダル(多角的な情報処理)」かつ「エージェント機能(自律的な実行能力)」を備えており、ジャーナリズムにおける調査、戦略立案、オーディエンス調査といった、より洗練されたプロセスを統括・管理できるようになっています。

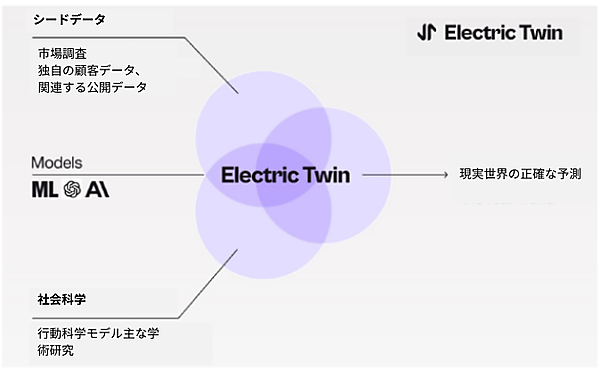

一例として、独立コンサルタントのデヴィッド・キャズウェル氏は、エージェント型プロセスを用いて「ニュースAIの未来シナリオ」を検討するプロジェクトを再現しました。この試みでは、複数のAIペルソナだけでなく、元々の人間の参加者の「デジタルツイン(デジタル上の分身)」も作成されました。彼の評価によれば、この「合成調査参加者」によるアウトプットは、全体として人間と同レベルであり、一部の領域では人間を上回ったといいます。しかも、コストはより安く、スピードもより速いものでした。

スウェーデンの新聞『スヴェンスカ・ダグブラデット(SvD)』は、既存の購読者や潜在顧客へのインタビューに基づいた「AI生成型リサーチグループ」の実験を開始しています。この構想の狙いは、編集者が記事の扱い方や見出し案について、いつでも相談できる「デジタルツイン」を常駐させることにあります。米国スタートアップのVersoと共同開発されたこのシステムの初期バージョンは、2026年初頭に編集者らによってテストされる予定です。

また、ロンドンの『タイムズ』紙も最近、新しいビジネス・ポッドキャストの名称をテストするために、合成リサーチパネル(仮想の調査対象者グループ)を活用しました。2026年には「エージェント型広告・マーケティング」も勢いを増すでしょう。AIが事前に設定された目標に沿ってキャンペーンを最適化し、学習を繰り返しながらメッセージをパーソナライズしていく時代が始まろうとしています。

「合成フォーカスグループ(AIによる仮想座談会)」を専門とする新しいカテゴリーの市場調査エージェンシーも登場し始めています。Aura(オーラ)やElectric Twin(エレクトリック・ツイン)といった企業がその代表例であり、既存の調査手法を破壊し、そのコストを大幅に引き下げています。同じことは、戦略立案プロジェクトにも当てはまるでしょう。今年は、シナリオプランニングやモデリング(事業予測)のために、こうしたツールを活用し始めるメディア企業が初めて現れることが予想されます。

合成プレゼンターとアバターの普及

これまで欧米の伝統的なメディア企業は、人員削減への懸念を和らげるためにAIプレゼンターの導入を控えてきました。一方、アジアやアフリカではそれほど慎重な姿勢は見られません。

ジンバブエの「イノベーション・テクノロジー・センター(CITE)」は、「アリス(Alice)」というAI生成のニュースプレゼンターを制作しました。アリスは、気候変動、市政ニュース、天気など、異なる分野を担当する7体のうちの1体です。このアバター主導のアプローチにより、同メディアはより少ないスタッフで多くの動画を制作できるようになりました。また、CITEの創設者兼ディレクターであるゼンゼル・ンデベレ氏によると、ジャーナリストへの脅迫が頻発する同国において、個々のジャーナリストが危険にさらされる機会を減らす効果もあるといいます。視聴者の反応は様々ですが、若い世代ほどこの変化を受け入れています。

BBCもまた、音声の領域で合成プレゼンターの実験を行っています。同局は最近、ニューカッスルやリバプールを含む多数のトップサッカークラブ向けに、日々のサッカーニュースの音声速報を試験的に配信しました。各配信では、音声技術の専門企業であるイレブン・ラボ(Eleven Labs)と協力し、その地域特有の訛り(アクセント)を再現した合成音声が使用されています。BBCによれば、従来の手法でプレミアリーグの全クラブに対してこうした特化型の音声速報を制作する場合、法外なコストがかかってしまいます。

長期的には、より多言語で、かつ多様なアクセントの動画体験を提供するために、実在のプレゼンターと合成プレゼンターを組み合わせる手法が主流になっていくのは避けられないでしょう。

スマートなコンテンツ適応(パーソナライズ)の進化

ニュースサイトのホームページにおける、ある程度のパーソナライズ化はすでに普及していますが、現在は生成AIを活用することで、フォーマットや体験そのものを個人に合わせて最適化する、新たなタイプの試みが登場しています。

- インドのニュースサイト『Scroll(スクロール)』では、解説記事の冒頭にあるスライドバーを動かすことで、異なるバージョンの記事を表示することができます。これにより、読者は自分の好みに合わせて、情報の背景知識(コンテキスト)の量を増やしたり減らしたりすることが可能です。

- ノルウェーで最も売れているタブロイド紙『VG』は、ユーザーが前回サイトを訪れてから何が起きたかを伝える「AI生成メッセージ」を導入しました。

- 同様のアプローチはストリーミング配信事業者でも採用されており、こうしたコンテンツ最適化の動きをさらに加速させそうです。Amazonは最近、AIを活用してシリーズの全シーズンを要約する「Amazon Video Recaps(ビデオ・リキャップ)」を導入しました。これは、次のシーズンを一気見し始める前に、これまでのあらすじを把握したい視聴者のための機能です。

パブリッシャー独自のチャットボットがサイトナビゲーションの一部に

今年は、コンテンツの「発見(ディスカバリー)」を改善するために生成AIを活用する動きがさらに進むと予想されます。

『Hej Aftonbladet(アフトンブラデット)』、『Hei VG(VG)』、『Ask FT(フィナンシャル・タイムズ)』といった、パブリッシャーが提供する独自のチャットボットにおいて、ユーザーが自分から質問をひねり出すのは難しいということがわかってきました。実際、多くの読者は(自ら入力するよりも)あらかじめ提示された「おすすめの質問(プロンプト)」をクリックする傾向があります。

この事実は、これらのチャットボットが「独立した対話ツール」としてよりも、記事の最後に「背景情報を補足する」あるいは「さらに深掘りするよう読者を促す」といった、次へ読み進めるためのナビゲーション機能として活用する方が効果的であることを示唆しています。

8. 変わりゆくビジネスモデルと、イノベーションの壁

今回の調査に応じたメディア幹部の多くは、今年の事業見通しに一定の自信を示しています。しかし、その一方で不安を抱える声も少なくありません。多くの報道機関にとって、「旧来のビジネスモデル」の衰退スピードが、新しいデジタルの収益源の成長スピードを上回り続けているのが現状です。

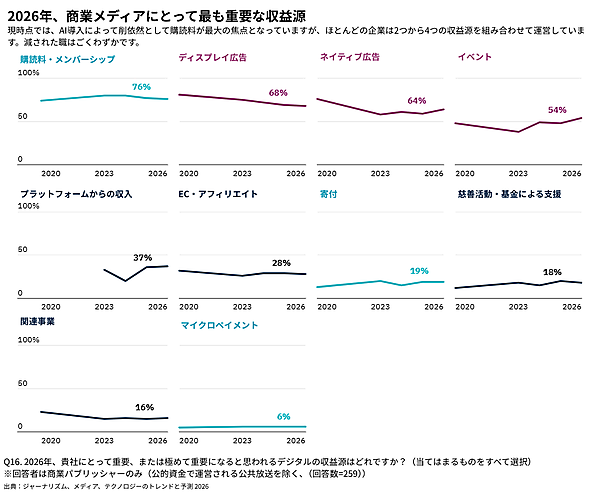

例年通り、商業パブリッシャーにとって最も重要な焦点は、購読料やメンバーシップなどの「有料コンテンツ(購読・メンバーシップ:76%)」です。一方で、「ネイティブ広告/ブランド広告(64%)」への関心も再燃しています。これは、ショート動画に関連する広告予算が増加していることが背景にあると考えられます。また、現実世界でより強固なコミュニティを構築しようとする動きから、「対面イベント(54%)」の重要性も近年高まっています。

データが示す最も大きな新たな成長機会は、ライセンス契約などを通じて「プラットフォームにコンテンツ使用料を支払わせること」が37%です。大手テック企業への過度な依存に対する懸念はあるものの、一部のAI企業が巨額の契約を提示し始めたことで、プラットフォームからの資金調達への関心はこの2年間でほぼ倍増しています。

一方、報道の自由が制限されている国々で活動する独立系のジャーナリスト組織は、2025年初頭に米国政権が2億5,000万ドル(約375億円)を超える支援を凍結したことで甚大な打撃を受けました。これにより、メディアの閉鎖や人員削減を余儀なくされ、ジャーナリストたちは不可欠な保護を奪われる事態となっています。

新製品開発の重要性が高まる

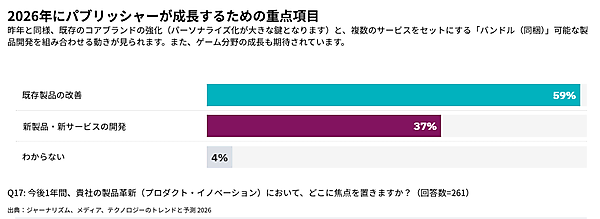

中心的な焦点は、依然として主力製品の改善と最適化(59%)に置かれていますが、それだけでは不十分であるという認識も広がっています。新たな製品や収益源の創出も不可欠であり、今回の調査回答者の37%が、新製品開発こそが主要な重点項目になると予測しています。

人工知能(AI)は、より高度なパーソナライズ化を実現することで「既存製品を強化」するだけでなく、「新製品の開発」においても、低コストで新しい試みを可能にする重要な推進力と見なされています。

しかし、製品開発チームが迅速に新製品を投入しようとしても、リスク回避的な傾向の強い編集現場(ニュースルーム)と衝突し、イノベーションが停滞するケースが多々あります。たとえば、『ワシントン・ポスト』紙は最近、AI生成による新しいポッドキャスト・サービスを強行しましたが、内部テストで「発言の誤認」や「事実の誤解」が判明していたにもかかわらず公開したため、案の定、公の場で激しい論争を巻き起こしました。イノベーションの必要性が切実になるにつれ、報道機関内部のこうした緊張感はさらに高まっていくでしょう。

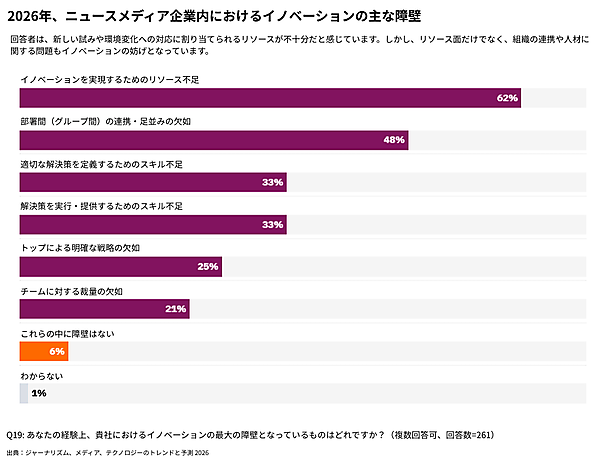

イノベーションを阻む壁は他にも数多く存在します。回答者の6割(62%)は、リソース不足を理由に「メディア企業は将来のビジネスモデルに対して十分な投資を行っていない」と述べています。またスキルの問題もあり、約半数(53%)が、適切な解決策を定義できる製品担当者や、それを実現するための技術・デザイン人材の確保に苦労していると回答しています。

さらに、今回の調査で浮き彫りになったもう一つの大きな問題が「足並みの乱れ(アライメント)」です。約4分の1(26%)が「トップレベルの戦略が十分に明確ではない」と考えており、半数近く(49%)が「社内の各グループ間での不毛な競争が、新プロジェクトに向けて組織を一本化することを困難にしている」と不満を漏らしています。

今年、ビジネスと組織で起こりうること

統合・提携が進み、「規模の経済」を追求する動きが加速

テックプラットフォームに対抗し、ユーザーへのアクセスの問題を解決するには、さらなる規模の拡大が必要であるという認識が広まっており、今年も合併・買収(M&A)が加速することが予想されます。

こうした大規模パブリッシャーは、テクノロジーや広告、その他のサービスを統合することでコストを削減できますが、その一方で、個々のブランドレベルでのイノベーションはかえって困難になる可能性があります。一方で、大手パブリッシャーは複数の購読サービスを集約し、セット販売(バンドル)できる立場にあるため、解約率の低下(リテンションの向上)と長期的な収益価値を高めることが可能です。

地域ニュースの新たなモデル

地域社会の民主主義とエンゲージメント(関わり)において極めて重要な役割を果たすこの分野は、デジタルメディアによって最も大きな打撃を受けた領域の一つです。しかし、そこにはチャンスも眠っています。

フィンランドのあるパブリッシャーは、言語学習アプリ『DuoLingo(デュオリンゴ)』から着想を得た、ゲーミフィケーション(ゲーム要素の活用)に基づく急進的な新モデルを2026年に計画しています。この構想のポイントは、コミュニティの人々を単なる「ニュースの読者」に留めず、「参加者」として巻き込み、インセンティブ(動機付け)を与えることにあります。活動に応じて獲得できる「スター」や「トークン」は、割引やその他の特典に活用できる仕組みです。このコンセプトは現在も開発中ですが、将来の地域ニュースやコミュニティのあり方を根本から再考するために、AIも極めて革新的な方法で活用される見通しです。

9. テクノロジーの次に来るもの

外部環境の変化は、いまだ減速する気配を見せていません。2026年も引き続き、「自律型(エージェンティック)AI」「自動化」「新しいインターフェース」を軸に、技術革新は一気に進むと見られています。ただし、そのスピードは本当に受け止めきれるものなのでしょうか。ここにきて、テクノロジーそのものに対する反発や疲労感が、静かに広がり始めています。

ブラウザ戦争と「自律型アプリ」の台頭

コンテンツの探索から消費までがブラウザ上で完結するようになるにつれ、Google Chromeが握る圧倒的な支配力にも変化の兆しが見え始めています。

OperaのNeon、The Browser CompanyのDia、OpenAIのAtlas、PerplexityのCometなど、新世代ブラウザは、AIを前提に設計されています。これらは単なる閲覧ツールではなく、自然言語で指示を出せば、ページの要約や翻訳、メールの下書き、ショッピング、さらにはタスクの完了までを代行します。なかには、ユーザーに代わってウェブを巡回し、パーソナライズされたニュース要約を作成するものもあります。

同様の体験は、特化型アプリでも広がっています。

GoogleのNotebookLMを手がけた元エンジニアたちが構築したHuxe(ハックス)は、エージェント型のアプローチを用いて、ユーザーのメールや個別の関心事、その日の主要ニュースを網羅した音声ブリーフィングを作成します。また、特定のトピックに関するオンデマンドのポッドキャスト(DeepCasts)や、音声コマンドに応じて変化するライブストリームを作成することも可能です。OpenAIのPulse(パルス)は、過去のChatGPTでのクエリに関連付けられたカード形式のブリーフィングを提供しており、現在はプロフェッショナルユーザー向けですが、今年中にさらなる展開が予想されています。

こうした進展は、コンテンツがいっそう「リキッド(流動的)」になりつつあることを意味します。つまり、視聴者の文脈、インタラクション、時間、場所に基づいて、その形式が能動的あるいは受動的に変化し得るということです。これはパブリッシャーにとって、将来的にニュース記事がどのように見えるかをコントロールするのが難しくなることを意味します。また、コンテンツがどのように利用されているかを把握することも困難になるでしょう。もしAIブラウザがユーザーに代わって自動的に内容を要約した場合、それは人間による訪問としてカウントされるのでしょうか。より多くのエージェント型ボットがコンテンツを読み取るようになるなかで、計測、ひいては収益化にどのような影響が出るのでしょうか。

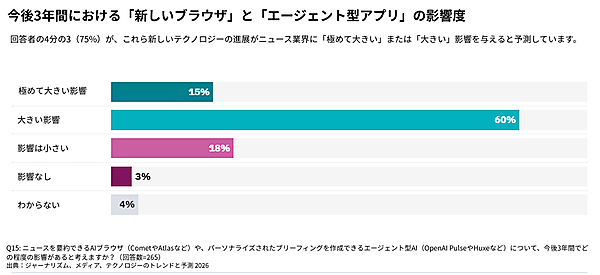

今回の調査では、回答者の4分の3(75%)が、こうした変化が今後3年間でパブリッシャーに「大きい」または「極めて大きい」影響を与えると見ています。

この分野には多くの未知数があるため、こうした変化に対して明確な対応策を見出すことは困難ですが、一部のメディア企業は、より迅速なイノベーションこそが鍵であると主張しています。ノルウェーのVG紙で編集局長を務めるガルド・ステイロ氏は「私たちが知っているような形での記事は消滅した」と述べています。同紙は現在、個別の要素に分解された「アトミック(原子単位)」なコンテンツが、ユーザーごとに再構成されやすくするための製品再考と制作体制の刷新を進めています。

新たなAI搭載デバイスの登場

既存のデバイスにはAIによるアップグレードが施されており、新型デバイスの登場も控えています。特に音声機能が重要な焦点となっており、スマートフォンではAI音声アシスタントが主要なセールスポイントになっています。Amazonは、遅延が続いていたEchoデバイス向けの「Alexa+」機能を順次展開しており、これは数百万人のAmazon Prime会員に無料で提供される予定です。こうした動きは、アクセスポイントとしての音声の普及を後押しし、最も人気のあるコンテンツへの質問に応答できるパブリッシャー連携の重要性を高めることになるでしょう。

一方、アップルの元デザイナーであるジョニー・アイブ氏とOpenAIのサム・アルトマン氏は、AIを中核に据えた新しいデバイスの試作を進めており、時には「スマートフォン・キラー」とも称されています。それは画面を持たないデバイスになると噂されており、アルトマン氏は「美しく、遊び心のあるもの」と表現しています。アイブ氏は、現在多くの人々が抱いているデバイスとの不健康な関係を改善する必要性について語ってきました。彼は、新しいデバイスが私たちを「より穏やかにし、不安を減らし、他者との断絶を解消する」助けとなることを望んでいます。

AIを新デバイスに統合しようとする他の試みは、期待外れに終わっています。携帯型AIアシスタントのRabbit R1やHumane AIピンは市場から撤退しました。Friendネックレスはこのテーマに沿った最新の試みであり、メタ社はAIスマートグラスの開発を継続し、やや肯定的なレビューを得た3つの新モデルをリリースしています。また、2026年にはさらなるAIペットの登場も予想されます。これらは情報提供というよりも、感情的なつながりに重点を置いています。もともと日本の消費者をターゲットにしていたカシオのMoflin(モフリン)は、鳴き声や本物のような動き、そして接触、音、光への反応を通じて、ペットのような振る舞いを再現しています。

今年起こりうること

「アンチ・スクリーン(脱画面)」運動の広がり

テクノロジーから離れて現実世界(IRL:In Real Life)で過ごす時間を増やそうとする動きが広がっています。機能を極限まで削ぎ落としたモバイル端末への乗り換えや、SNSアカウントの削除は、その象徴的な例です。シンプルなメッセージ機能だけを備えた「ミニマリスト・フォン」や、白黒表示によってスクリーンタイムを抑制する設計のLight Phone IIIは、注意力を奪い続ける「デジタル・アテンション・ループ」から抜け出したい人々の支持を集めています。

特に若者の間では「Appstinence(アプリ断ち)」といった運動が支持されており、中には自らを「ラッダイト」と誇りを持って定義する人々もいます。ラッダイトとは、19世紀に自分の仕事を奪おうとする機械を物理的に破壊したイギリスの織物職人たちの運動のことです。最近ニューヨークで行われた集会では、反テクノロジーのスピーチが行われ、Apple製品が叩き壊されました。

一部のナイトクラブやコンサートでは、音楽ファンが「その瞬間」に集中できるよう、入場の条件としてスマートフォンの預かりを求めたり、カメラにステッカーを貼るよう要求したりするようになっています。

モバイル端末やソーシャルメディアがもたらし得る害悪への認識が高まり、社会の空気が変わりつつある兆候が見て取れます。学校でのスマートフォン利用制限への支持はさらに強まるでしょう。また、オーストラリアで施行された16歳未満のソーシャルメディア禁止措置の影響には、全世界の注目が集まっています。当のティーンエイジャーの多くでさえ、この動きを歓迎しているのです。今年は他の国々もこれに追随する可能性が高く、米国のいくつかの州でさえ、ドナルド・トランプ氏の意向に反して、さまざまな種類の制限を課すことが予想されます。

10. 結論

ニュース業界は、まだ移行期の真っただ中にある

ニュース業界はいまも過渡期にあります。旧来のビジネスモデルは急速に力を失う一方で、新しいモデルはまだ完全な形を取っていません。大手テックプラットフォームは、コンテンツを集約・再構成できる強力なツールを武器に、引き続き主導権を握っています。ただし、ニュースや公共性の高い情報に関しては、プラットフォームがすべてを支配できているわけではありません。

すべてのコンテンツが簡単に要約できるわけではなく、信頼できるニュース、人間味のある物語、独自の視点は、今後も個人と社会にとって欠かせない存在であり続けます。ニュースを「消費する体験」や、そこに伴う信頼関係も同様です。こうした価値は、どれほど高度なアバターや超パーソナライズされたアプリであっても、簡単には複製できません。

そのため、検索やAIアグリゲーターからのトラフィックが完全に消える可能性は低いでしょう。ただし、ライセンス、引用、収益分配といった「アクセスの条件」は、課題と機会が入り混じる未開拓領域として残されています。

クリエイターの台頭と、ニュースメディアの向き合い方

動画の影響力拡大と表裏一体なのが「クリエイターの台頭」です。特に、新聞や雑誌などプリント出身のニュースメディアにとっては、避けて通れない大きなテーマとなっています。トーンや形式の調整は必要ですが、個人のキャラクターに寄せすぎると、ニュースメディアが本来提供してきた価値を損なうリスクもあります。重要なのは、多くのニュースクリエイターが既存メディアと直接競合しているわけではない、という点です。彼らの多くは、議論の土台として、依然としてニュース提供者に依存しています。

成長を目指すクリエイターと向き合うなかで、ニュース組織には、次のような新しい可能性も広がっています。

- より深くオーディエンスとつながる

- 支援やパートナーシップを構築する

生き残る組織の条件

今回の調査は、ニュース業界の幹部たちが課題を直視し、挑戦する覚悟を持っていることを示しています。業界全体の規模は、関心の分散によって縮小するかもしれません。それでも最終的に生き残るのは、「自分たちは誰のために、どんな価値を提供するのか」を明確に理解している組織でしょう。価値観をはっきりと示しながらも、変化を受け入れ、訪れる機会を活かせる。そんな一体感のある組織こそが、次の時代を形作っていくはずです。

調査方法

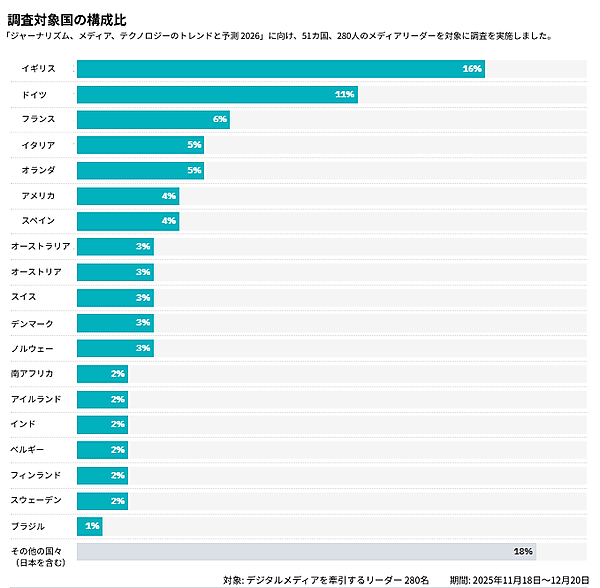

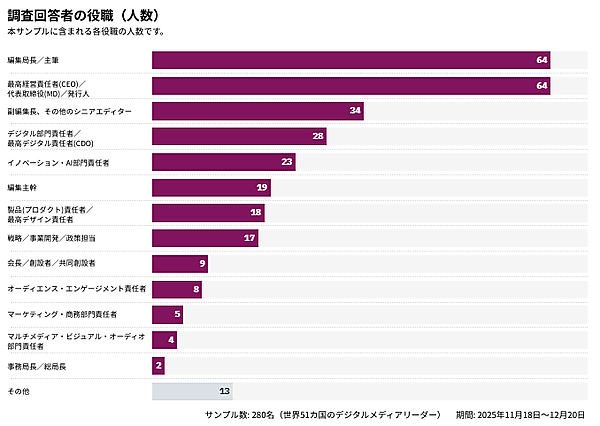

本調査は、2025年11月18日〜12月20日にかけて実施されました。

51の国と地域から、計280名のメディア幹部が非公開のオンラインアンケートに回答しています。

対象者は、伝統的出版社およびデジタルネイティブ出版社において、編集・ビジネス・製品戦略を担う立場にある人々です。本調査は、業界全体を代表するものではなく、戦略的立場にあるリーダー層の見解を反映したものです。

参加者の内訳は以下の通りです。

- プリントメディア出身:52%

- デジタルネイティブ:22%

- 放送局出身:19%

- 通信社・その他:7%

調査対象国は、日本を含むアジア、欧州、米国、南米、アフリカなど多岐にわたります。

自由記述によるコメントの一部は、許可を得た上で本文中に引用されています。