Salesforceユーザーが自社の導入・活用事例を持ち寄り、さらなる活用促進を図るためのコンテスト「Salesforce全国活用チャンピオン大会(SFUG CUP)」。その第13回の決勝大会を、セールスフォース・ジャパンが9月5日にオンラインにて開催した。

「SFUG CUP 2025」開催! 今年のテーマは“AI時代のデータ整備”

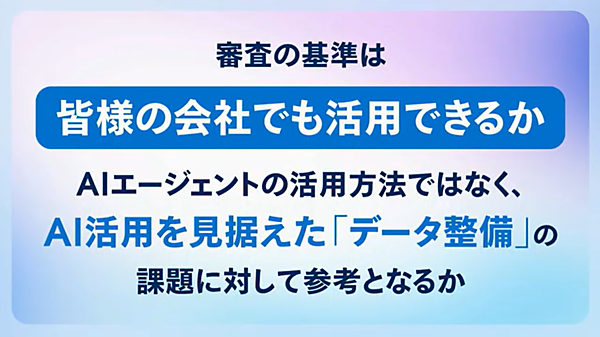

2025年の「SFUG CUP」のテーマは、「AIエージェント時代におけるデータの整備」。

業務にAIを活用するのが当たり前となった今の時代、その力を最大限発揮させるには、良質なデータ基盤が欠かせない。Salesforceが提供する自律型AIエージェントプラットフォーム「Agentforce(エージェントフォース)」を活用する上でも、それは同様だ。

「AIに使われるデータ」をどう準備するべきか——本大会では、各社のデータ整備の知見や工夫に焦点が当てられた。

予選には全国から56社がエントリー。「課題解決アプローチの革新性・再現性・持続可能性」や「Agentforce活用のヒントとなるか」といった観点で審査が行われた。予選審査を勝ち抜き、決勝大会に進出したファイナリストは、以下の6社だ。

- 日本電気 原田 隆洋 氏:「『営業に役立つ生成AI』を生み出しつづける NECのデータ整備」

- TAPP 笠原 祥太 氏:「不動産 × AIエージェント 最大成果を生み出すデータ活用」

- パナソニック エレクトリックワークス社 荒木 貴史 氏:「データの力で変革する営業の未来」

- LINEヤフー 徳山 敦 氏:「カスタマーサポート業務での AI利活用の現在と展望」

- テオリアハウスクリニック 石黒 一爽 氏:「AIエージェント活用を見据えたデータ整備に関わる課題と対策」

- リバネスナレッジ 平塚 武 氏:「Data Cloudで実現する、Agentforce が飛び交う Next Generation Platform」

視聴者がリアルタイムで投票、結果はLINEヤフーが優勝

6社によるプレゼンテーション後に審査タイムへ。約5分間の投票の後、約4000人の視聴登録者によるオンライン・会場投票の結果をもとに受賞者が発表された。

準優勝は、パナソニック エレクトリックワークス社の荒木貴史氏。「データが使われる仕組み」と「貯めたくなる文化」を育み、データ整備が自然と継続される“正のスパイラル”を生み出す取り組みを紹介した。

荒木氏は「我々もSalesforceを使いながら、地道に進歩してきましたが、これからも頑張っていこうと励みになりました」と喜びを語った。

そして、優勝を獲得したのはLINEヤフーの徳山敦氏。カスタマーサポートの問い合わせ対応について、生成AIを最大限に活用するためのデータ整備と体制構築を語った。

カスタマーサポートのAI活用:LINEヤフーが直面した“3つの課題”とは?

優勝した徳山氏(LINEヤフー)による講演内容を以下に紹介する。

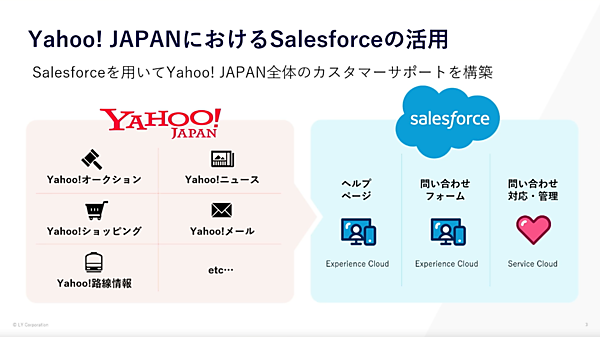

徳山氏は、同社のカスタマーサポート部門におけるSalesforceのシステム管理者を2020年より務めている。Yahoo! JAPANでは、一般のユーザーが利用する「ヘルプページ」「問い合わせフォーム」「問い合わせ対応・管理」をSalesforce上で一貫して構築しているという。

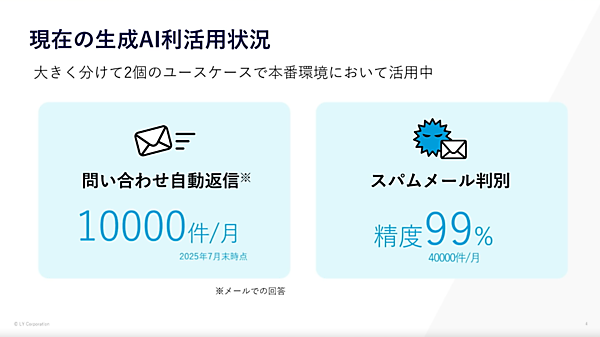

そして現在、同社のカスタマーサービスでは、2種類の生成AI機能が本番環境で運用されている。

- 問い合わせ自動返信

ユーザーからの問い合わせに対するメールの返信をAIが自動で行う(1万件/月)

- スパムメール判別

スパムメールを判定するAIフィルターを実装(4万件/月・精度99%)

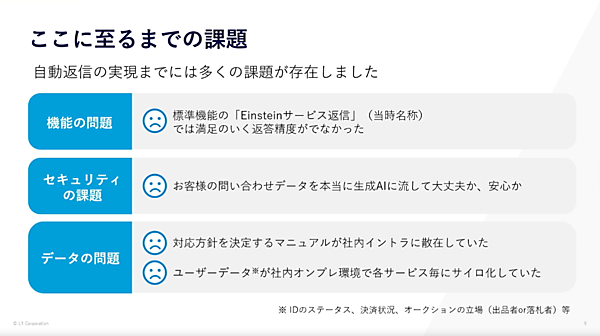

今回は「問い合わせの自動返信」にフォーカスして解説。徳山氏は、「自動返信の実現に至るまでは、多くの課題があった」と語る。以下、同社が直面した課題と、その具体的な解決策を見ていこう。

1つ目の課題は「機能の問題」だ。2024年時点では、Salesforceの標準機能「Einsteinサービス返信(当時の名称)」を試験的に導入していたが、当時の性能ではLINEヤフーが期待する返答精度に届かなかったという。

2つ目が「セキュリティの課題」。Yahoo! JAPANやLINEでは、大量の顧客データを扱っている。当然社内でもセキュリティに対する審査は厳しく、「本当に安全なのか」という懸念があった。

そして3つ目が、「データの問題」。問い合わせ対応方針をまとめたマニュアルは存在したものの、社内イントラに散在しており、一元管理できていなかった。さらに、各サービスはそれぞれ異なる規格や技術で構築・オンプレミス環境で個別に管理されており、ユーザーデータがサイロ化していた。

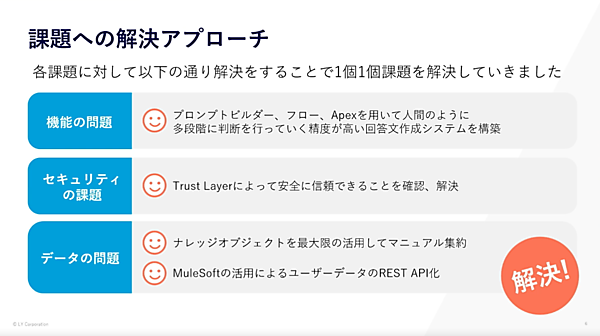

こうした課題を、LINEヤフーでは以下のように解決していった。

まず機能面では、Agentforceを使わず、プロンプトビルダーやフロー、Apexなどを組み合わせることで、人間のように多段階の判断を行う“自作のエージェント機能”を構築した。

セキュリティ面では、Salesforceの「Einstein Trust Layer」やゼロリテンション契約により、データの安全性を確保。社内のセキュリティ部門からも評価され、承認を得る後押しとなった。

そしてデータ面では、散在していたマニュアルをSalesforceの「ナレッジオブジェクト」で集約。サイロ化している顧客情報は「MuleSoft」で統合し、「Service Cloud」につなげた。

4年越しの挑戦! 「問い合わせ自動返信機能」の構築プロセス

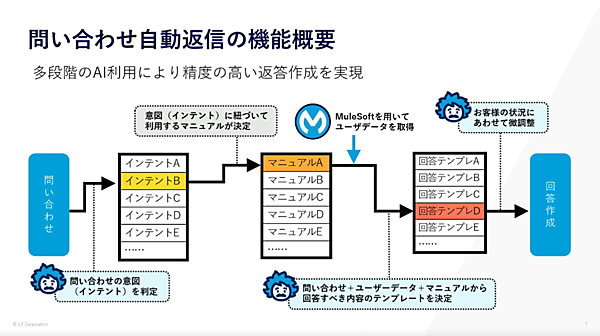

そうして完成した「問い合わせ自動返信機能」の概要が以下の図だ。

- 第1段階のAI:問い合わせの意図(インテント)を判定

ユーザーから問い合わせが届くと、AIがその意図(インテント)を判定。問い合わせ内容を把握し、それに紐づくマニュアルを選定する。

- 第2段階のAI:回答すべき内容のテンプレートを選択

「問い合わせ内容+マニュアル+ユーザーデータ」を踏まえ、AIが回答すべき内容を決定し、回答に用いるテンプレートを選択する。

- 第3段階のAI:ユーザーに合わせて回答を微調整

最後に、選ばれたテンプレートをもとに、ユーザーの状況に合わせて回答文を微調整する。

このように、ゼロから文章を生成するのではなく、既存のテンプレートをベースに回答を調整することで、精度の高い返信が可能です(徳山氏)

徳山氏は、「さまざまな状況に対応する柔軟性と、精度の向上を目指した結果、シンプルな単一プロンプトではなく、人間の判断プロセスをなぞるように、生成AIが多段階で処理を行う流れを構築しました」と語っている。

さらに同社では、AIが台頭する以前から、機械学習の活用に向けた取り組みを継続してきた。今回のカスタマーサポートにおけるAI活用も、およそ4年越しのロードマップを経て実現したプロジェクトだという。

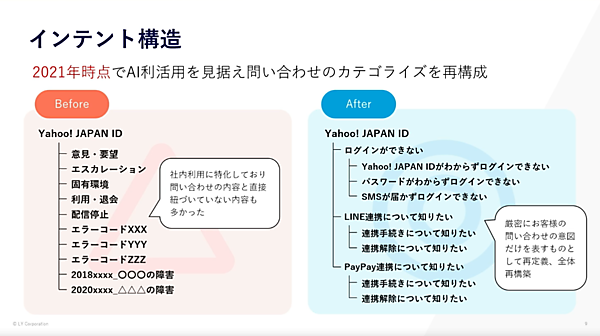

もともと、お客様からの問い合わせを分類し、社内でレポーティングする仕組みは存在していました。しかし当時の分類は社内利用に特化したもので、運用に一貫性がなく、客観的に見てもわかりにくい状態。機械学習においても扱いづらいデータでした(徳山氏)

そこで2021年、ユーザーの問い合わせの意図を分類した「インテント構造」の見直しを実施。カテゴリ名を「ユーザーの問い合わせの意図」を表すものに限定し、全体を再構築した。

なお、この時点では、「Einsteinケース分類」(現在の予測型AI)を用いてカテゴリを自動分類していた。このとき整備されたデータが、今回の生成AI回答機能の開発・実装における基盤となったと徳山氏は語る。

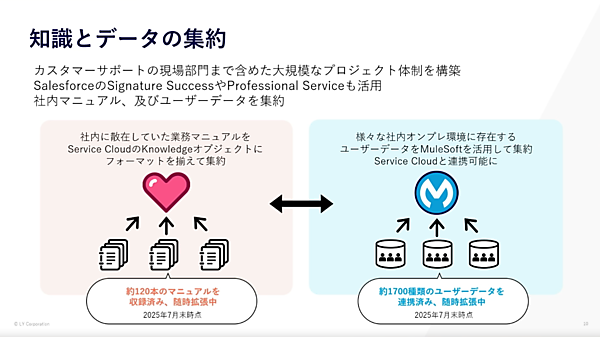

また、データの散在・サイロ化という課題に対しては、社内のシステム部門、カスタマーサポート部門、AI推進部門などを横断する一大プロジェクト体制を構築。SalesforceのSignature Success、Professional Serviceなども活用し、一丸となって解決に取り組んだという。

- マニュアルの集約

社内に散在していた業務マニュアルを、生成AIが理解しやすい形式に書き直し、Salesforce内に格納。さまざまな人が作成した文章のフォーマットを揃えるため、生成AIを使って文章を整形した。

- ユーザーデータの連携

オンプレミス環境にあるユーザーデータを活用するため、社内にMuleSoftを用いたデータ連携基盤を構築。それによりユーザーデータの集約、Service Cloudとの連携が可能となった。

インテント構造、業務マニュアルとユーザーデータ、回答テンプレート。この3つのデータがすべて揃って、初めて自動返信機能が稼働可能になりました。

「こういう仕組みがあればいいよね」という構想があったとしても、必要なデータがなければ、機能は実現できません。だからこそ、将来の活用を見据えて、日々データを準備していくことが大切です(徳山氏)

人とAIの協業で実現する、次世代のカスタマーサポートへ

このような取り組みにより、LINEヤフーの自動返信機能は「回答数1万件/月、正解率85%、解決率85%」を達成。徳山氏は、「プロンプトビルダーなどを活用し、まさに“エージェンティック”な動きを実現できたのではないか」と語る。今後の展望としては、Agentforceを用いたサポート機能の展開をSalesforceとともに検討しているとのことだ。

さらに、データの整備や自動返信機能の検証を重ねる中で、徳山氏はひとつの重要な気づきを得たという。

意外に思われるかもしれませんが、生成AIは数字を判断するのが苦手です。「月の上旬はこうして、下旬はああして……」という指示も頻繁に間違います。

そのため、絶対に間違えられない判断は、別途フローチャートを使った条件ロジックを組むのがおすすめです。その結果をAIに渡すことで、ミスを最小限に抑えることができます(徳山氏)

まとめとして、徳山氏は「まずはデータを整備することが大切」と改めて強調。データの構造化や集約に加えて、自動返信のようにユーザーの目に触れる部分では、マニュアルであっても社内用語を避け、誰が見ても理解できる表現を用いるべきだと語った。

さらに、カスタマーサポートなど現場部門を巻き込んだプロジェクト体制の重要性にも言及。AIと人の協業を現場にも理解してもらうこと、そして現場とシステム部門が二人三脚で仕組みを作り上げていくことが不可欠だと述べ、講演を締めくくった。

優勝したLINEヤフーを含め、ファイナリスト6社の発表録画はこちらから視聴できるので、ぜひ参考にしてほしい。