目次

- Googleとは違う大きな大陸がインターネット空間に出現した

- 東芝の「フレッシュアイ」在籍時代に感じたGoogleの衝撃

- Google時代のシェリル・サンドバーグはAdWordsを最も熟知した人物

- 「Facebook Ads」のサービス開始が移籍のきっかけ

- 「Facebookページ」への誘導が中心だった初期の「Facebook Ads」

- スマートフォンの登場で広告枠の掲載場所がなくなる

- Googleよりもユーザーと広告主のバランスを調整するのが難しいFacebook

- Facebookの「Edge Rank」とGoogleの「Page Rank」

- Facebookの「Total Value」とGoogleの「Ad Rank」

- FacebookにGoogleが発見したインターネットの黄金律が持ち込まれた

「インターネット広告創世記〜Googleが与えたインパクトから発展史を読み解く~」シリーズ第43話。前回の記事はこちらです。

前回のお話では、Facebook(現Meta)・Twitter(現X)が登場する前のSNSの歴史を振り返りました。古くは掲示板、フォーラムなどの「コミュニティ」の時代からトラフィックは大きいものの収益化が難しいのがSNSの特徴でした。その常識を覆したのがFacebook・Twitterに移籍したGoogle出身者たちの活躍だったということでしたね。

FacebookやTwitterが普及する前の2006年頃までは、Googleのクローラーがスキャンできる範囲がほぼそのままインターネット全体と言っても過言ではなく、「Google≒インターネット」と言えるような状態でした。

当時、「Google八分」という言葉があったのですが、Googleの検索エンジンにクロールされて検索結果に表示されなければ他にユーザーから認知される手段がなく、インターネット上に存在しないも同然でした。

Googleとは違う大きな大陸がインターネット空間に出現した

佐藤:そこに風穴を空けたのがFacebookとTwitterです。Facebookは実名ベースのSNSという特性上、Googleの検索エンジンのクローラーを受け付けませんでした。また、Twitterに関しては、GoogleはTwitterのツイートを検索結果に表示させる試みは幾度かしましたが、140文字※のつぶやきというサービスの特性上、ひとつひとつのツイートの良し悪しを他のウェブサイトと比較して判別することが難しく、検索結果でのツイート表示は一部の検索語句で使われる程度にとどまっています。こうした意味で、「Googleとは違う巨大な大陸がインターネット空間に出現した」という印象を受けました。

まずはFacebookについて、GoogleからFacebookに移籍したシェリル・サンドバーグと同様に、黎明期からGoogleに在籍し、Facebookに移籍して日本法人の執行役員を務めたご経験のある黒田俊平さんにお話を聞くとよいと思います。

はじめまして、黒田俊平と申します。私は2003年12月から2011年の8年間Googleに在籍し、2015年から2018年までFacebookに在籍していました。

東芝の「フレッシュアイ」在籍時代に感じたGoogleの衝撃

黒田:私がインターネット広告に携わることになったきっかけは、新卒で入社した東芝の「フレッシュアイ」がきっかけでした。私は2000年に社内公募で手をあげて、東芝のロボット型検索エンジン兼ポータルサイト「フレッシュアイ」で広告営業を担当しました。ロボット型検索エンジンのサービスを提供していたこともあり、Googleの検索エンジンとしての性能の高さがすぐにわかりました。

出典:Internet Archive

また、2002年に検索連動型広告が登場した際、フレッシュアイとOvertureの提携交渉を担当していました。それと同時に、調査していたGoogle AdWords(現Google 広告)の仕組みに惚れ込みました。クレジットカード決済で誰でも広告を配信でき、予算に応じて少額でも広告の配信ができる仕組み(第20話参照)が当時は画期的なことでした。

大企業「東芝」から当時はまだベンチャー企業だった「Google」へ転職

黒田:「どうしてもGoogleでAdWordsの営業をしたい」という気持ちが募り、佐藤さんに面接をしていただき、2003年12月にGoogleに転職しました。当時の私の日本法人の社員番号は20番台で、広告営業としては5人目でした。面接では、佐藤さんに「本当に東芝辞めてもいいの?」と何度も聞かれました(笑)。

佐藤:Googleが大企業になった現在ではちょっとした笑い話にも聞こえてしまいますが、当時のGoogle日本法人は設立されてわずか2、3年でオフィスもレンタルオフィスの一画。業績が悪ければいつでも日本市場から撤退できるような状態でした。こうした中で、東芝のような日本の超大手優良企業を辞めるという意思表示を確認したのは、彼が若かったこともあり、キャリア上の大きなリスクでもあると考えてのことでした。

Google時代のシェリル・サンドバーグはAdWordsを最も熟知した人物

黒田:第20話、第26話でも紹介されていますが、当時のGoogleには「プレミアムスポンサーシップ広告」と「AdWords」の2つの広告商品があり、シェリルは後発の「AdWords」のサービスを統括するGeneral ManagerとしてGoogleに入社しました。元々はホワイトハウスでローレンス・サマーズ財務長官の下で働いていた経験があり、米政府高官とも縁の深い人物でした。

出典:Internet Watch「マークにも影響与えた〜「LEAN IN」執筆のFacebookサンドバーグCOOが来日」(2013年7月2日付け)

その後、Googleが広告商品を「AdWords」に1本化するにあたり、「プレミアムスポンサーシップ広告」を統括していたティム・アームストロングが大企業向けの広告営業チームを、シェリルが中小企業向けの営業チームをグローバルで統括することになりました。ティムより前から「AdWords」の営業を統括していたという意味において、シェリルこそが「AdWordsの成功の要因をGoogle内で最も熟知していた人物」と言えるかもしれません。

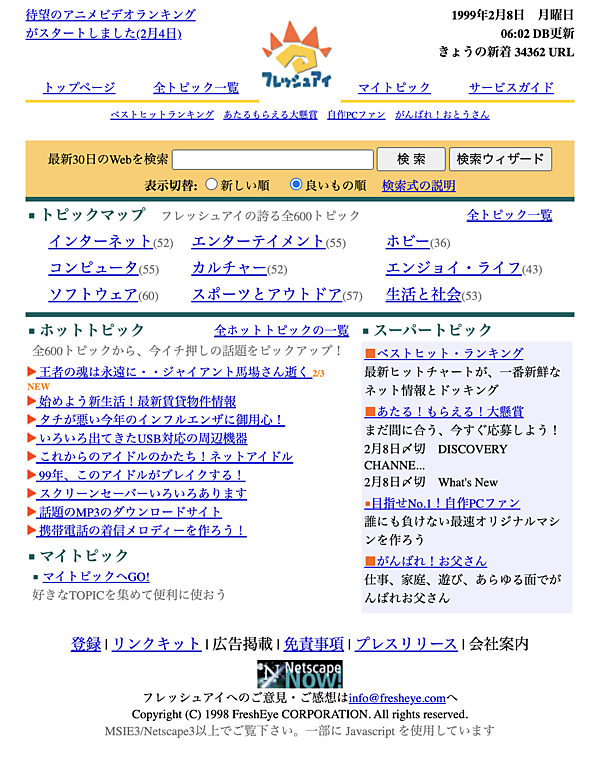

佐藤:下の画像はシェリルが主催したAdWords1周年のインターナショナルイベントの際に彼女が出席者に配ったTシャツです。シェリルはAdWordsの母とでも言うべき存在でした。

黒田:2006年、グローバルの営業部門の社員が一堂に会するセールスカンファレンスがサンフランシスコのモスコーンコンベンションセンターで開催されました。このカンファレンスのオープニングで、シェリルのプレゼンテーション時間の一部として各国におけるAdWordsの成功事例をひとり2、3分程度でプレゼンするコーナーがあり、私が日本の事例を話すことになりました。

当時、日本のAdWordsの営業チームはシェリルの管轄外で、彼女と接点の少ないチームでした。そのため、日本法人としても距離のある本社重役の一人、という印象がありました。しかし、本番前日のリハーサルで、Tシャツにジーンズというカジュアルな装いの彼女が笑顔で握手を求めてくれて、「どんなお客様の話をするの? 日本のビジネスはうまくいっているの? 明日がんばってね!」と積極的に話しかけてくれたことが印象に残っています。

天性のリーダーシップとでも言いますか、明るく快活で、「小さいころから学級委員をしていたのだろうな」と想像させるような人でした。

「Facebook Ads」のサービス開始が移籍のきっかけ

黒田:この約2年後の2008年3月、シェリルはGoogleからFacebookに移籍し、COOに就任しました。Facebook創業者のマーク・ザッカーバーグが直接彼女を説得したことがきっかけだったと言われています。

出典:Meta Newsroom「Facebook Names Sheryl Sandberg Chief Operating Officer」(2008年3月4日付け)

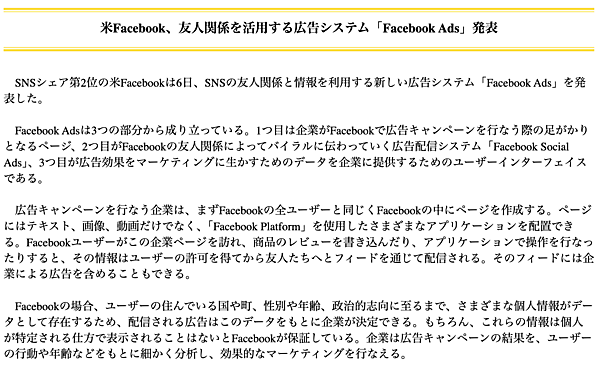

この移籍の背景には、前年の2007年11月に「Facebook Ads」(現Meta広告)という運用型広告のサービスを開始したことが影響していたと思います。

Googleも最初から広告ビジネスがうまくいっていたわけではなかったのと同様に(第19話参照)、Facebookも最初は広告ビジネスについてはそこまで深く考えていなかったと思います。

「Facebook Ads」が登場する前のFacebookの収益の柱は、人の手で配信の管理を行う昔ながらの予約型ディスプレイ広告と、Facebook上のゲーム等の課金に対するレベニューシェア程度だったと思います。GoogleのAdWordsの成功に刺激を受けて、本格的に上場に向けて広告による収益化を強化し始めたのがこの「Facebook Ads」でした。

出典:Internet Watch:「米Facebook、友人関係を活用する広告システム『Facebook Ads』発表」(2007年11月7日付け)

そして当時、世界で運用型広告プラットフォームで収益化に成功していたのは、Overtureを除けば、GoogleのAdWordsだけと言っても過言ではありません。そのAdWordsを黎明期から統括していたシェリルに白羽の矢が立ったのは、ある意味で必然でした。

「Facebookページ」への誘導が中心だった初期の「Facebook Ads」

黒田:当時のFacebook Adsは、現在の「Page Likes Ad」(「いいね!広告」)や「Page Post Ad」(「投稿の宣伝」)のように、広告主がFacebook内に作成した「Facebookページ」に誘導することを目的とした広告商品が中心でした。ユーザーが広告主のFacebookページに「いいね!」を押すと、ニュースフィードに広告主の投稿が表示されるようになります。広告主にとってはユーザーに直接情報を伝える手段ができるというメリットがありました。

このように、初期のFacebookの広告はFacebook内に閉じたとてもクローズドな仕様でした。これらの広告も広告主にとって一定のメリットはありましたが、Facebookページ内で表現できる内容は限られていましたし、AdWordsの大手広告主だったEコマースやオンライン旅行サイトなど、ウェブサイト上でユーザーに商品を購入してほしい広告主にとっては使い所が難しく、広告の出稿金額もAdWordsに比べてかなり限定的だったと思います。

こうしたビジネス上の思惑もあって、Facebookの外に誘導する費用対効果の良い広告商品の開発が迫られていたと思います。

スマートフォンの登場で広告枠の掲載場所がなくなる

黒田:また、こうした状況に追い打ちをかけるようにスマートフォンが登場します。Facebook Adsが公開された同年には米国でiPhoneとAndroidの発売がすでに始まっていました。「Facebook Ads」には、デスクトップPCに「Facebook右側広告枠」 (「Facebook Right Column」)と呼ばれる広告枠があるのですが、スマートフォンの小さいディスプレイでは広告を表示させる場所がありません。

出典:アタラ合同会社『インターネット広告の歴史と未来』(翔泳社/2019年)

こうした様々な事情が重なって、Facebookは下の画像のような、現在我々が目にしているニュースフィードに表示された投稿の間に広告を表示させるいわゆる「インフィード広告」の開発に迫られることになりました。

私は2015年にFacebookの日本法人に転職したのですが、マーク・ザッカーバーグの右腕で黎明期からFacebookの開発に携わっていたクリス・コックスが、Facebookが開発したものの凄さのひとつとしてニュースフィードをあげていました。

自分が「いいね!」をしたウェブサイトの情報が毎日出てくる。このニュースフィードの存在がFacebookの広告媒体としての価値を格段に上げ、先行する他のSNSに勝てた要因のひとつだったと言っていたことを覚えています。

Chris Cox, Meta.jpg is under CC BY-SA 4.0

このニュースフィード内にコンテンツとしても違和感のない広告をどうやって表示させるかが大きな課題となります。ここに、シェリル・サンドバーグをはじめとするGoogle出身者のノウハウが随所に活かされたと思います。

Googleよりもユーザーと広告主のバランスを調整するのが難しいFacebook

黒田:Googleでの私のAdWordsの経験と照らし合わせると、当時のFacebookの広告には、どうやってユーザーの趣味・嗜好を判断するかというチャレンジがあったと思います。

検索連動型広告の場合、「ハワイ旅行」と検索したユーザーにハワイ旅行に関連する広告を表示させれば良いので、ある意味シンプルです。ユーザーが検索語句という形で自分の知りたい情報を能動的に意思表示してくれているからです。

しかし、Facebookの場合はニュースフィードで受動的にコンテンツを見ているので、ユーザーがどのようなコンテンツ、広告に興味があるかを判別するシグナルがGoogleに比べてとても少ないんです。ユーザーの趣味・嗜好に合わせた広告をニュースフィードの中に配信することは、Googleに比べてとても難しかったと思います。

広告とユーザーエクスペリエンスはトレードオフの関係です。広告主の意見に寄せすぎてしまうとユーザーに広告が嫌われてしまいますし、ユーザーの意見に寄せすぎると広告主からはもっと色々やらせてくれ、という要望が噴出します。ユーザーと広告主の声をバランスよく調整していくのが本当に難しく、そのバランスをうまく取ることができたからこそGoogleは成功できたわけです(第25話参照)。

Facebookの「Edge Rank」とGoogleの「Page Rank」

黒田:こうしたユーザーと広告主のバランスを取るために考案されたのが「Edge Rank(エッジランク)」でした。Edge Rankとは、Facebookがニュースフィードに表示させるコンテンツの表示順を決定するために使用していた、独自のアルゴリズムの通称です。

「Affinity Score」(親密度)

特定の友人やページとの間で「いいね!」やコメント、シェア、メッセージのやり取りが多いほど、親密度が高いと見なされる。

「Weight」(重み)

写真や動画はテキストのみの投稿よりも重みが大きく評価され、ユーザーの行動としては、シェア > コメント > 「いいね!」 の順で、より高い重みが与えられる。

「Time Decay」(経過時間)

投稿からの経過時間を示す指標で、時間が経つにつれてスコアは減衰するため、新しい投稿ほど優先的に表示される。

ニュースフィードにユーザーの趣味・嗜好に合った情報を配信するために、こうした情報を参照するようにしたわけです。

これは、名前がEdge Rankと呼ばれていることからも明らかなように、Googleの検索エンジンのアルゴリズムである「Page Rank(ページランク)」(第18話参照)を参考にしていたと思います。

そういった意味で、Edge Rank は Page Rank のFacebook版と言っても良いと思います。Page Rankが学術論文の参考文献の構造に着想を得て、検索エンジンのアルゴリズムに被リンク数を加えてユーザーの評価軸を取り入れたように、Facebook内のユーザーの評価に関するシグナルを追加したわけです。

現在ではEdge Rankという名称は使われておらず、もっと多くの情報を参照していると考えられますが、コンセプト自体は現在でも継承されているはずです。

Facebookの「Total Value」とGoogleの「Ad Rank」

黒田:また、広告においてはGoogleの「Ad Rank(アドランク:広告ランク)」(第25話参照)に相当する「Total Value(トータルバリュー:全体的な価値)」 という指標を作り、Total Valueの数値の大きい順番に広告が表示されるという仕組みを作りました。Total Valueは、下記の構成要素の掛け算で決められます。

「Bid」(上限入札価格)

広告が表示またはクリックされる機会に対して支払う上限金額。

「Estimated action rates」(推定アクション率)

広告を見たユーザーが、クリック、購入、登録などを完了する可能性の高さを示す指標で、過去のデータに基づいて、Facebookのアルゴリズムが予測する。

「Ad quality」(広告の品質)

ユーザーの趣味・嗜好と広告の関連性や、ユーザーからのポジティブ/ネガティブな反応を基に評価される。ユーザーに不快感を与えない、関連性の高いクリエイティブであるかが判断基準。

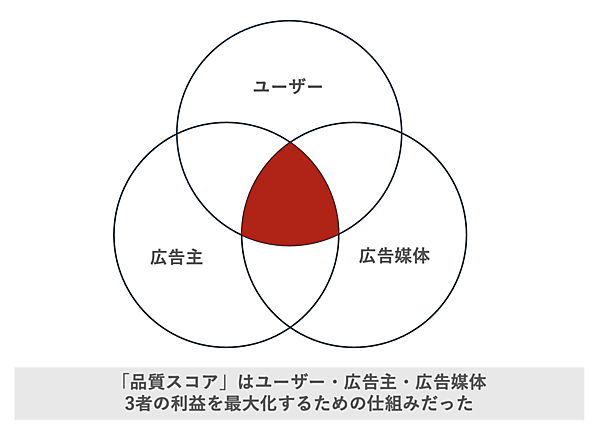

Googleでは、「Estimated action rates」と「Ad quality」は「品質スコア」(現広告の品質)の構成要素に含まれています。

Facebookの売上が本格的に成長し始めたのは、ニュースフィードにこうした仕組みを取り入れた広告が表示され始めた2012年頃からのことで、シェリルがGoogleを参考にしてFacebookにもたらしたものだったと言えると思います。

FacebookにGoogleが発見したインターネットの黄金律が持ち込まれた

佐藤:マーケティング関連のイベントで、Facebookの広告営業の担当者のEdge Rankや広告配信のアルゴリズムに関する解説を聞いていると、まるで昔のAdWordsの説明を聞いているような感覚を覚えましたね。

こうしたGoogle出身者の活躍もあり、2012年5月にFacebookは上場を果たすことになりました。GoogleがAdWordsで発見したインターネット広告の黄金律がFacebookでも機能することが証明された瞬間でもあったと思います。

2026年1月15日をもちまして、本連載は無事に完結いたしました。これまで温かく見守り、並走してくださった読者の皆様に、心より感謝申し上げます。連載中に設けておりました情報提供フォームも、あわせて受付を終了いたしました。

現在、2026年6月の刊行を目指して書籍化の準備を進めております。さらにパワーアップした内容を皆様にお届けできる日を、どうぞ楽しみにお待ちください!