「インターネット広告創世記〜Googleが与えたインパクトから発展史を読み解く~」シリーズ第42話。前回の記事はこちらです。

前回のお話では、プログラマティック広告がリターゲティング広告に収斂し、乱立したDSPは最終的にCriteoに集約していきました。そのCriteoの日本市場立ち上げの様子を株式会社SUIM代表の上野正博さんにお聞きしました。

これまでパソコン通信、インターネットを黎明期から見続けてきた中で、Facebookが実名をベースに立ち上がり、世界規模のネットワークを作ってしまったことは個人的にはGoogleの次に大きな衝撃でした。世界がこれから大きく変わっていく転機になるのではないかと感じました。

トラフィックが多いのに収益化が難しい「コミュニティ」

佐藤:FacebookのようなSNSの源流は「コミュニティ」だったと考えています。商用化解禁以降、インターネットが作り出した新しい世界の中で特徴的だったのは、次の2つだったと思います。

- メールやチャットなどの「コミュニケーション」

- 掲示板やフォーラムなどの「コミュニティ」

誰もが発信者になれ、特定のテーマで不特定多数の人とつながれるようになったことは、インターネットの大きな魅力のひとつだったと思います。第5話でお話ししたように、僕もパソコン通信時代からニフティの「フランス車フォーラム」などに出入りしていました。そこでは、雑誌など他のメディアでは、入手できない情報を得られるのでおもしろさを強く感じていました。

出典:INTERNET Watch「新「NIFTY-Serve」提供開始、昔のハンドルで“フォーラム”に出入り可能」(2012年5月24日付)

「コミュニティ」は今のSNSに通じるサービス

オンラインサービスにおける「コミュニティ」の領域の先駆者はやはりAOLだったと思います。AOLのチャットルームをきっかけに出会う二人を描いた『ユー・ガット・メール』(1998年公開)というトム・ハンクスとメグ・ライアン主演の映画にもなりました。

AOLはチャットルームやフォーラムなどの「コミュニティ」をきっかけに人気に火がつきましたが、一説にはゲイコミュニティから広まっていったとも言われています。1990年にあったこのようなフォーラムや、2チャンネルのような掲示板などの「コミュニティ」が今のSNSに通じるサービスの始まりだったと思います。

ブランドイメージを毀損しかねない場所には広告出稿しづらい

インターネットの時代になって、掲示板やチャットルームなどのトラフィックは大きく成長していたのですが、アダルトコンテンツ、犯罪のほう助、誹謗中傷、プライバシーの侵害などに関連する会話が含まれる可能性がある場所に、広告を配信することは企業としては難しく、「トラフィックが多いわりに収益化が難しいもの」という認識が1990年代の一般的な考え方でした。

2000年代に入ってもその状況は変わらず、Googleで大手掲示板サイトがAdSenseのパートナーになった際にも、広告主からたくさんクレームをいただき、パートナーから外さざるを得ないといったこともありました。

クローズドな「コミュニティ」がSNSに結実し「Friendster」が登場

佐藤:2000年からはGoogleが検索の時代を作っていくわけですが、こうした「コミュニティ」は不特定多数の人にオープンに情報発信をしたいという流れと、特定の人たちの間だけでクローズドに情報発信をしたいという2つの流れに分かれていきました。

個人によるオープンな情報発信

1つ目のオープンな流れとしては、Wordpress、Movable TypeなどのCMS※(Content Management Systemの略)や、Bloggerやアメブロなどのブログサービスなど、ノーコードで手軽に情報発信できる環境が整ったことで、個人による情報発信が加速していきました。

特定の人とのクローズドな情報発信

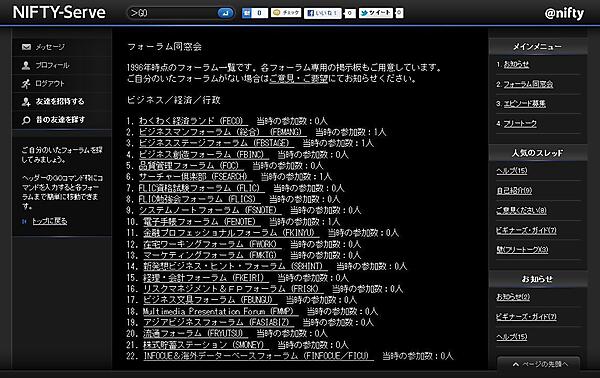

2つ目のクローズドな流れとして、特定の人同士だけでコミュニケーションをしたいという要望も大きくなり、その流れがSNSとして結実していきました。米国では2002年に「Friendster※(フレンドスター)」というSNSが登場し、人気になりました。Friendsterは後に登場する日本のSNS「mixi(ミクシィ)」が参考にしたと言われています。

出典:BB Watch「ソーシャルネットワークってなんだ?」(2004年11月25日付け)

音楽を中心に広まったSNS「MySpace」

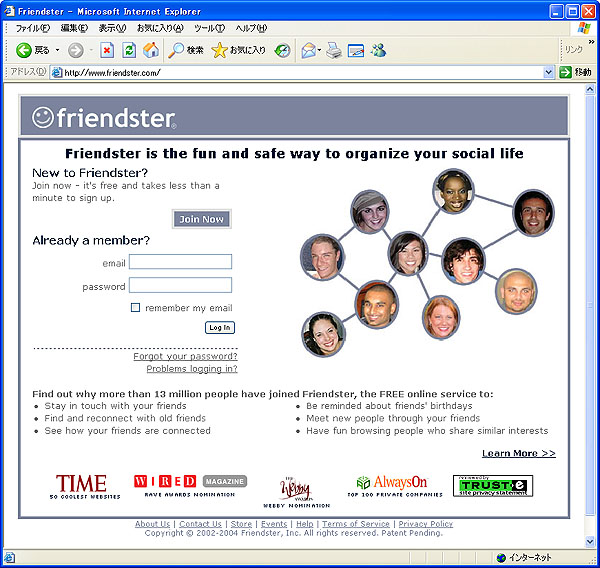

佐藤:翌2003年には「MySpace(マイスペース)」が登場しました。MySpaceの大きな特徴は会員の種類に「ユーザー」と「アーティスト」の2種類があり、「アーティスト」として登録すると自分たちのプロフィールに次作の曲を最大10曲まで公開することができました。

結果的にプロ、インディーズ、アマチュアの多くのミュージシャンが登録し、音楽を中心にファンと交流する一大コミュニティに成長していき、初期のYouTubeの火付け役にもなりました。

出典:Internet Archive

2005年7月にはタイムズ、ウォール・ストリート・ジャーナル、FOX、20世紀FOXなどを傘下に持つメディア・コングロマリットの米News Corporationが、5億8000万ドルでMySpaceを買収することを発表しました。当時のFacebookは大学生専門に特化していたこともあり、SNSとしては「MySpace」の方がトラフィックが多かったのです。

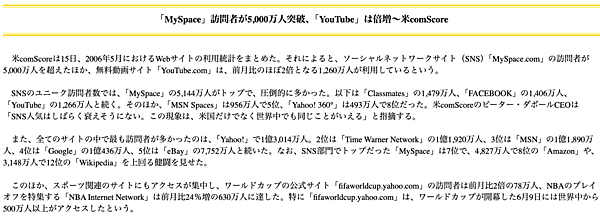

杓谷:米comScoreの調査を基にした記事に2006年当時のSNS関連の月間のトラフィックが記載されていますね。MySpaceの月間ユーザー数が5144万人とトップだったのに対し、「FACEBOOK」(原文ママ)は1406万人となっていますね。MySpaceは、わずか3年でこれだけのトラフィックを獲得し、当時の為替レートで約630億円の時価総額がつくわけですから爆発的な成長力ですね。

第31話で紹介した2006年10月の「ザイトガイスト ‘06」では「The New Networks」というタイトルでFacebook創業者のマーク・ザッカーバーグとMySpace創業者のクリス・デウォルフが登壇していますね。

出典:2006年「ザイトガイスト」のパンフレット(加藤さん所蔵)

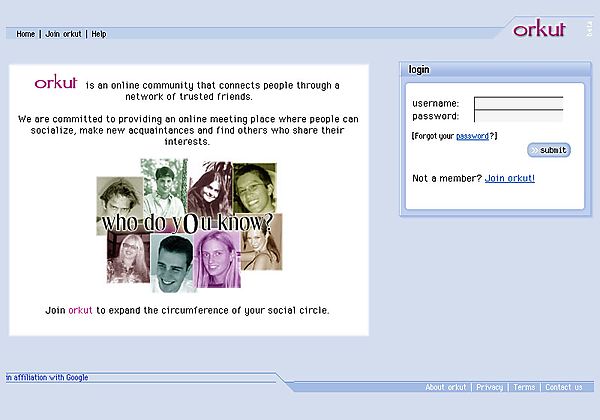

Googleの20%ルールから生み出されたSNS「Orkut」

佐藤:2004年にはGoogleからも「Orkut(オーカット/オルカット)」というSNSが登場しました。当時のGoogleには勤務時間の約20%を現在の主要業務とは異なる新しいアイデアやイノベーションの創出に充てて良い、という「20%ルール」と呼ばれる制度があり、Orkutはその中から生まれたサービスでした。Orkutは招待制のSNSだったのですが、日本でも伊藤穰一が招待するなどして認知されて普及しました。

出典:Internet Watch「米Googleの従業員がソーシャルネットワークサイト『Orkut』開設」(2004年1月26日付け)

Orkutはブラジルやインドでユーザー数No.1のSNSになるなど人気を博しましたがFacebookの台頭や、2011年にサービスを開始した「Google+」という新しいGoogleのSNSサービス開始の影響もあり、2014年にサービスを終了しました。

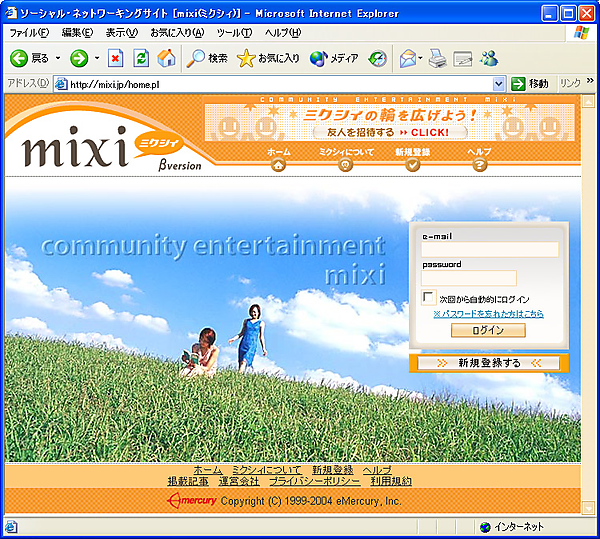

収益化に苦労した「mixi」と「GREE」

佐藤:米国でのSNSの普及の流れを受けて、日本でも2004年に「mixi(ミクシィ)」と「GREE(グリー)」が登場しました。「mixi」は、求人情報サイト「Find Job!」を運営していた株式会社イー・マーキュリー(現株式会社MIXI)が立ち上げ※1、「GREE」は楽天の社員だった田中良和さんが個人で立ち上げ、その後法人化されました※2。

こうしたSNSのサービス開始当初の収益の柱は「AdSense」による広告収入でしたが、それだけでは辛うじてサーバーコストとメンテナンスにかかる人件費を賄えるかどうかといった程度。ユーザー数の拡大にともないページビュー数が増えてくると、予約型ディスプレイ広告のメニューを追加して広告による収益化を進めて行きました。

ただ、SNSは人間の営みのすべてが吐き出される場所でもあるため、企業が安心して広告を配信できるような環境を整えることは難しいものでした。トップページやカテゴリトップのバナー広告は収益化できても、下層ページは広告主も敬遠しがちで、ある一定以上になるとトラフィックの割に広告収入は伸び悩んでいたと思います。ユーザー数が多い割に収益化が難しいのがSNSの特徴でした。

こうしたビジネス面での事情もあり、その後mixiやGREEなどのSNSはソーシャルゲームにビジネスの軸足を移していきました。米Friendsterもソーシャルゲームに舵を切りましたが、最終的に2015年にサービスを終了しています。MySpaceもNews Corporationによる買収の後は勢いを落とし、結果的にFacebookの台頭を許す形となりました。

「収益化の難しいSNS」という常識を覆したGoogle出身者達

佐藤:こうした「収益化の難しいSNS」という常識を変えたのがFacebook(現Meta)とTwitter(現X)でした。

Facebookには、Google AdWords(現Google広告)の中小企業向けの営業組織をグローバルで統括していたシェリル・サンドバーグ(第20話、第24話、第26話登場)とその腹心のデイヴィッド・フィッシャーがGoogleから移籍したことをきっかけに、FacebookでもGoogle AdWordsのような運用型広告のプラットフォームの開発を進め、収益化に成功しました。

Sheryl Sandberg.jpg is under CC BY-SA 2.0

Twitterには、Googleに「Blogger」(ノーコードでブログを始められるサービス)を売却したエヴァン・ウィリアムズやビズ・ストーンなど、Googleに縁のある人物が創業に多く携わっており、日米ともに多くの人材がGoogleからTwitterに移籍しました。彼らもまた運用型広告のプラットフォームを開発することで収益化に成功しました。

出典:Ev-Williams-2013.jpg is under CC BY-SA 3.0

FacebookとTwitterは「Googleが産み落とした双子のプラットフォーム」

佐藤:このように、FacebookとTwitterのビジネス的な成功の裏にはGoogle出身者の影響がありました。逆に言えば、FacebookやTwitterは運用型広告プラットフォームによる収益化に成功したからこそグローバルなプラットフォームに成長を遂げることができた、とも言えます。そういった意味で、FacebookとTwitterは「Googleが産み落とした双子のプラットフォーム」と言えるかもしれません。

こうした背景を踏まえて、次回からは数話をかけて、GoogleからFacebook・Twitterに移籍した人たちを中心にそれぞれの広告プラットフォームについて語っていただこうと思います。

2026年1月15日をもちまして、本連載は無事に完結いたしました。これまで温かく見守り、並走してくださった読者の皆様に、心より感謝申し上げます。連載中に設けておりました情報提供フォームも、あわせて受付を終了いたしました。

現在、2026年6月の刊行を目指して書籍化の準備を進めております。さらにパワーアップした内容を皆様にお届けできる日を、どうぞ楽しみにお待ちください!