GEO、AEO、LLMO ―― 事実と誤解を切り分け、AI検索で勝つ方法

グーグル検索SEO情報②

GEO、AEO、LLMO ―― 事実と誤解を切り分け、AI検索で勝つ方法

コメント (Lily Ray on YouTube) 海外情報

GEOやAEOといった新しいAI検索の概念はSEOを置き換えるものではなく、その最新の進化形である

リリー・レイ氏が、MozCon NYC 2025カンファレンスでの講演のオンライン版としてYouTubeに公開したなかで主張した。

レイ氏は昨今の生成AI最適化に関して、次のような比喩を使って解説している:

「SEO Swamp(SEOの窮地)」を煽るハイプサイクル(誇大表現の循環)

そのうえで、「LLMはデータ取得する手段として従来の検索エンジンに依存しているため、AI検索で成功するには、SEOの基本ベストプラクティス、E-E-A-T、デジタルPRが不可欠である」ことを強調した。

レイ氏の講演の主要なポイントは次のとおりだ:

業界の新しい略語である次のような言葉は、過去の「音声検索」「AMP」「Core Web Vitals」といったトレンドに続く、最新の「ハイプサイクル」である:

- GEO(Generative Engine Optimization:生成エンジン最適化)

- AEO(Answer Engine Optimization:回答エンジン最適化)

- LLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)

こうした新しい概念は、根本的に従来のSEOの進化形である。グーグルのダニー・サリバン氏が「優れたSEOは、実質的に優れたGEOと同じものである」と認めているとおりである。

LLMは、RAGを通じて従来の検索エンジンに大きく依存しており、応答のグラウンディング、精度の向上、最新の外部情報へのアクセスを実現している。LLMの出力におけるすべての引用URLは、グーグルまたはBingの検索APIに由来するものである。

「新しい」GEO戦術の多くは、確立されたSEOのベストプラクティスである:

コンテンツの「チャンキング(分割)」は、優れたフォーマット、スキーマ、そして強調スニペットやFAQのための明確な「アトミックアンサー(単一の回答)」の作成に類似している。

マルチモーダル最適化は、YouTube動画の作成、ポッドキャストの最適化、オンラインレピュテーション管理の延長線上にある。

「クエリ・ファンアウト」は、従来のロングテールキーワードリサーチや「People Also Ask(他の人はこちらも質問)」への最適化に似ている。

LLMの成長にもかかわらず、グーグルの市場シェアにおける優位性は依然として圧倒的である。Similarwebのデータによれば、ChatGPTやGeminiのようなツールは、グーグルのリードを切り崩していない。

AI検索は、代替ではなく、「拡張的」「付加的」なものである。Semrushのデータによると、ChatGPTを導入したユーザーは、週あたりのグーグル検索セッションが10.5回から12.6回に増加している。

LLMからのリファラルトラフィックは依然として「微々たるもの」であり、オーガニック検索がしばしば30%~50%を占めるのに対し、ほとんどのサイトでトラフィック全体の約1%~2%を占めるに過ぎない。

AI検索における成功とは、E-E-A-Tとレピュテーション管理の進化形である。

従来のSEOと戦術は似ているものの、次のような新しいKPIが必要とされている:

- ブランドインプレッション

- AI検索におけるシェア・オブ・ボイス※

- トップページへのダイレクトトラフィック

- トピック別のAI検索ビジビリティ

※筆者補足:「シェア・オブ・ボイス(Share of Voice、略称: SOV)」とは、「市場やメディアにおいて、競合他社と比較して自社ブランドがどの程度の露出量や存在感を確保できているか」を示すマーケティング指標実用的な戦略としては次のようなものが挙げられる:

- ブランドに関するすべての質問にサイト上で積極的に回答すること

- (企業のミッション、リーダーシップなど)包括的なE-E-A-Tページを構築すること

- Reddit、YouTube、Wikipediaのような引用されやすいソース上でのブランドプレゼンスを監視すること

GEOやAEOのような新しいAI主導の概念は「SEOを置き換えるものではなく、その最新の進化形に過ぎない」というのは、レイ氏だけでなく、信頼できるSEO専門家に共通の見解だ。生成AIはRAGを通じて従来の検索エンジンのデータに依存しているため、基盤となる SEO、E-E-A-T、デジタルPRの核となる原則は、AI が生成する回答における可視性を高めるうえでこれまで以上に重要になっている。

- すべてのWeb担当者 必見!

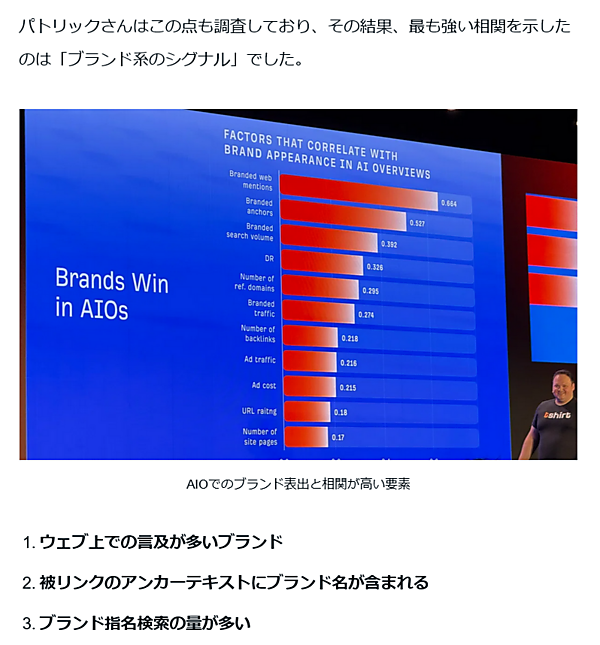

AI時代SEOはブランド言及最適化へ転換

Ahrefs Evolveカンファレンスレポート (SEO研究チャンネル on note) Google DiscoverでAI偽記事がフィードを占有情報

Ahrefs Evolveカンファレンスに参加した平大志朗氏がセッションレポートを公開した。多くのセッションがあるなかで、共通していたのは今後の「次世代SEO」のあり方に関する視点だったという。

2025年10月14日~15日に米サンディエゴで開催されたこのイベントに関するレポートの冒頭で、平氏は次のように述べている:

これまでの「検索順位」を追うのではなく、「可視性(ディスカバビリティ)」が重要になること。そして目的は、AIに「引用」され、「推奨されるブランド」になることです。これこそが次世代SEOの目指す姿だと語られていました。

従来の「自然検索枠で順位を上げるSEO」から、「AI検索結果(AIO: AI Overviewsなど)でブランドの推奨や取り上げを増やすこと」へ。これが今後のSEOであるという点が、複数のセッションで共通して示されていました。

特に注目した3つのセッションのハイライトをまとめている。どのセッションのスピーカーも長らくSEOに携わってきた信頼できるベテランだ。AIが全面的に組み込まれた今後のSEO施策に確実に参考になるので、詳細をレポートで読んでほしい。

- AI SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)

急成長から急転落へ、AIコンテンツ依存サイトの悲惨な結末

AI量産サイトの末路 (Glenn Gabe on YouTube) 海外情報

米国のSEOコンサルタントであるグレン・ゲイブ氏のX投稿を紹介する。

私は、「人間が一切関与せずに純粋なAI生成コンテンツだけで規模拡大」したサイトの例をこれまでにも多く共有したが、突然伸びなくなるケースばかりだ。リリーも同じように事例を出している。

最新の事例を紹介しよう。

サイトは完全にインデックス削除された。中身はAIだらけで、広告で埋め尽くされ、しかもその間ずっとYMYL系のクエリで順位を取っていた。

つまり、あの投稿※詳しくは後述が勧めているように「企業が手早く作れるAIコンテンツで規模を追い始める」ならば、このサイトと同じ末路を辿る可能性があるということだ。かなり厳しい話だ。

I have shared many examples of sites scaling via pure AI-generated content (no human involved) that boom until they don't... I know Lily has done the same. Here's the latest example. Site was completely deindexed. Full of AI, ads all over the place, etc. Ranking for YMYL queries… pic.twitter.com/tAwL9WvYFm

— Glenn Gabe (@glenngabe) November 10, 2025

「あの投稿」とは、Opal(オパール)という、グーグルが最近リリースしたAIツールを紹介した記事を指している。Opalはノーコードでアプリを構築できるツールだ。「AIで大規模にコンテンツを生成」することにも利用できると謳っている。

グーグルは「AIを利用して作成したコンテンツ」そのものを禁止してはいない。しかし、AI(やその他の手法)を利用して、「検索トラフィックを増やすことを主目的としてコンテンツを大量生産する行為」はスパムポリシー違反だ。Opalを開発したチームが、グーグル検索のガイドラインを認識していないことを示している。ゲイブ氏はこの点も「今回も、(グーグル社内で)あるチームが何を大事にしているのかを他のチームが理解していない、という構図だ」と指摘している。

さて、ゲイブ氏の投稿の論点に話を戻すと、大量生成したAI生成コンテンツは一時的にトラフィックを稼いだとしても、ある時点で確実に対策される。このコラムで以前にも紹介したとおりだ。人間の監修は必須であり、公開するコンテンツが本当に有益であることを確実にしなければならない。

- すべてのWeb担当者 必見!

テクニカルSEOが満点なら上位表示できる……わけじゃない

役立つコンテンツが大前提 (John Mueller on Bluesky) 海外情報

パフォーマンス特定ツールのLighthouse(ライトハウス)のすべての項目で100点を取得したことを誇る投稿に、ジョン・ミューラー氏が次のように反応した。

どれだけ技術的に手を加えても、肝心のコンテンツが役に立たなければ、そのサイト自体も役に立たない。

No amount of technical work is going to make a website useful if none of the content is useful. #seo #nextjs #aeo

— John Mueller (@johnmu.com) November 6, 2025 at 4:40 PM

注意してほしいのが、ミューラー氏は「技術的な改善が無意味」だと言っているわけではない点だ。事実、特に大規模サイトにおいてテクニカルSEOは非常に重要だ。

しかし、大前提として有益なコンテンツがなければ、そもそもグーグルは検索結果に上位表示しようとしない。SEOの基盤はコンテンツだ。

- ホントにSEOを極めたい人だけ

エンゲージするクリエイティブなYouTubeショート動画のアイデア×25

検索での露出が増える可能性あり (Buffer) 海外情報

クリエイティブで目立ち、エンゲージするYouTubeショート動画のアイデアを25個提案する記事を紹介する。

そのアイデアとは、次のものだ:

インスタグラム リールなど他ソーシャルメディアの動画をショート用に再利用する

既存のYouTube動画から短いクリップを切り出して投稿する

ポッドキャスト/ウェビナーなど長尺コンテンツの見どころを短くまとめる

自分の「1日の様子」を見せる日常ショートを作る

有料・限定コンテンツのプレビューを短く公開する

制作の裏側・舞台裏を見せる

商品紹介・レビュー動画を短くわかりやすくまとめる

自然なおすすめ形式のプロモーションショートを作る

自分の作業環境・デスク周りを紹介する

シンプルで役立つハウツー動画を作る

視聴者・ユーザーが作ったUGCを紹介する

ビフォーアフターの変化を見せる動画を作る

よくある質問に1つずつ答えるショートを作る

自分の分野の豆知識や小ネタを短く紹介する

流行の音源・トレンドに自分のジャンル要素を加えて参加する

テーマに沿ったシリーズ企画のショートを継続投稿する

60秒以内のミニVlogで日常や気づきを共有する

個人的な経験談やビジネスのエピソードを短く語る

業界の誤解や迷信を「神話 vs. 現実」でわかりやすく解説する

制限時間内で挑戦するチャレンジ系企画を作る

作業や変化の過程をタイムラプスで見せる

視聴者のコメントでおもしろい・秀逸なものを取り上げて動画化する

自分のYouTubeアナリティクスや成長の気づきを共有する

街頭風インタビュー形式で短い質問と回答をまとめる

コメントしたくなる一言質問の「クイック投票」動画を作る

YouTube内ではもちろんのこと、通常の検索結果やクエリによってはAI検索にもYouTubeショートが出てくる場合がある。トラフィック増加、ファン獲得の手段として積極的に取り組んでみるのもいいだろう。

- 動画主客に興味あるすべてのWeb担当者 必見!

海外SEO情報ブログの

海外SEO情報ブログの

掲載記事からピックアップ

Search Central Live Tokyo 2025のレポートと、Search Consoleの新機能の記事をピックアップ

- #SearchCentalLive Tokyo 2025のQ&Aセッションまとめ

ライブオフィスアワー

- すべてのWeb担当者 必見!

- Search Consoleの分析情報レポートに「クエリグループ」が導入される。検索意図が同じクエリをまとめてレポート

個々のクエリではなく検索意図で分析

- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)