グーグル検索からのYouTubeトラフィックはわずか1%未満!?

グーグル検索SEO情報②

グーグル検索からのYouTubeトラフィックはわずか1%未満!?

にわかには信じがたい (Courthouse News Service) 海外情報

動画プラットフォームを運営するRumble(ランブル)は、独占禁止法に違反するとしてYouTube(グーグル)に対して訴訟を起こしている。

Rumbleの主張はこうだ:

一度、YouTube 動画が検索結果で他のプラットフォームより上位に表示されると、競合は別の Android システムのホーム画面上で対抗することはほぼ不可能になる。

これに対して、グーグル側の弁護士は次のように反論したという:

YouTubeの視聴回数のうち、検索のリンクをクリックしたユーザーからの視聴はおおよそ1%未満にすぎない。

したがって、独占禁止法には抵触しないというのだ。

登録チャンネルや関連動画、サイト内検索などYouTubeの中で見つけた動画を視聴するのがYouTubeユーザーには一般的というのは想像がつく。しかし、検索結果であれだけYouTube動画が上位表示しているのを体験していると「1%未満」という数字はにわかには信じがたい。

SEO業界の著名人たちも疑っている。

グレン・ゲイブ氏は次のように言っている:

え、マジ? 1%未満ってことは、グーグル検索はYouTubeの莫大な視聴数にほぼ影響を与えていないってことか……。少なくともグーグルはそう主張してるけど。

Uh, what? Less than 1% -> Google Search plays almost no role in YouTube's massive viewership, Google claims

— Glenn Gabe (@glenngabe) February 12, 2025

"A Google lawyer says that less than 1% of views on YouTube come from Search links." https://t.co/nlLSZOks32 pic.twitter.com/NphY9NYZV7

リリー・レイ氏も、ゲイブ氏の発言を引用しながら次のように言っている:

まったく信じられない

I don’t believe this at all https://t.co/OlXBBf76xS

— Lily Ray 😏 (@lilyraynyc) February 12, 2025

虚偽の数字を法廷で提出するとも思えないので真実なのだろうが、数字のトリックが入っているのではないかとどうしても勘ぐりたくなる。

- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)

グーグル検索トラフィックをLooker Studioでモニタリングする

未経験者もこれを機にLooker Studioに挑戦 (Google Search Central on YouTube) 海外情報

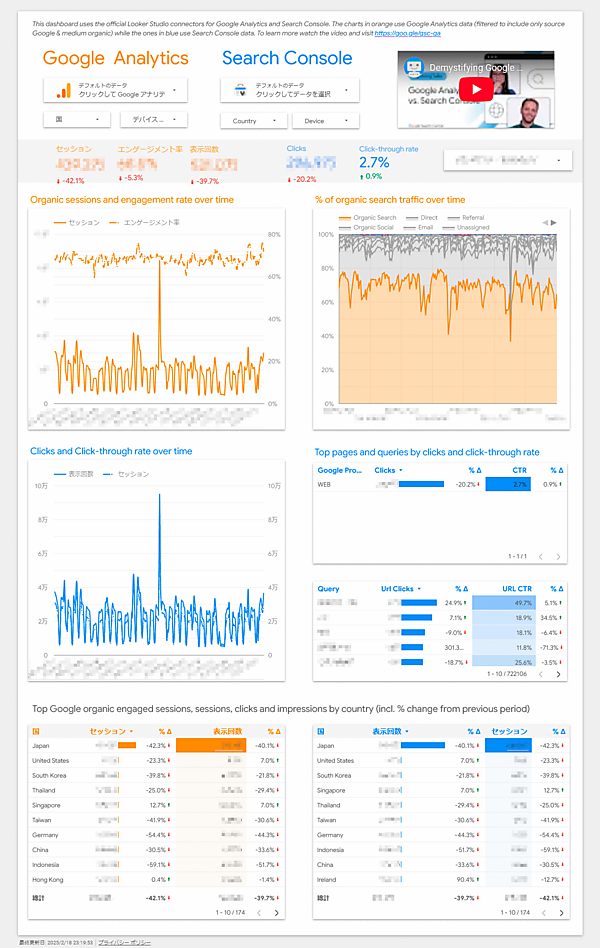

「Googleアナリティクス」と「Search Console」のデータを活用し、オーガニック検索トラフィックを監視するための「Looker Studio(ルッカースタジオ)のダッシュボード テンプレート」の使い方を、グーグルのダニエル・ワイスバーグ氏とチェリー・プロマウィン氏の2人が動画で紹介した。

次のようなダッシュボードを簡単に作れるテンプレートを紹介している:

ダッシュボードには、ウェブサイトのパフォーマンスをすばやく把握できる主要な指標が表示されている。前回の期間との比較が、「緑色(増加)」「赤色(減少)」で示される。主要な指標には次のものが含まれる:

セッション ―― ユーザーがサイトとやり取りする時間の単位。デフォルトでは、30分以上の非アクティブ時間が経過するとセッションは終了する

エンゲージメント率 ―― キーイベントの発生、10秒以上の滞在、または2ページ以上の閲覧が発生したセッションの割合

クリック数 ―― グーグル検索結果からサイトに誘導されたクリックの合計数

クリック率(CTR) ―― クリック数をインプレッション数で割った割合

グラフ部分の1行目では、指定した期間の「オーガニックセッション数」と「エンゲージメント率」の推移や、「オーガニック検索トラフィックの割合」の推移が可視化されている。

2行目では、「クリック数」や「クリック率」の推移がグラフで表示され、テーブルでは「上位のページ」や「検索クエリ」が表示され、それぞれの「クリック数」「クリック率」が示される

テンプレートでは、グラフの「クリック数」の部分が「表示回数」軸の設定に、「上位のページ」の部分が「Google Property」軸の設定になっているので注意。

3行目には国別のデータを表示するテーブルもあり、地域ごとのパフォーマンス分析に役立つ。

「セッション数」「エンゲージメント率」「表示回数」「クリック数」「クリック率」などのデータは、比較対象期間からの変化率も表示されている。

念のために説明しておくと、「Looker Studio」は、インタラクティブなダッシュボードやレポートを作成、共有、共同作業できるツールだ(旧名称「Googleデータポータル」「Googleデータスタジオ」)。さまざまなデータソースと接続し、チャートやグラフ、マップなどを用いたデータの可視化を可能にする。さらに、ダッシュボードをサイトや記事に埋め込むこともできる。

ワイスバーグ氏とプロマウィン氏は英語で話しているが、日本語字幕を利用できる。グーグル検索の最適化に役立つだろう。Looker Studioを使ったことがない人もこれを機に挑戦してみよう。

- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)

- アクセス解析担当者に伝えましょう

多発するrobots.txtとnoindexの併用トラブル、原因はグーグル側? サイト側?

仕組みをよく理解しないと想定しない事態に (Bluesky on John Mueller) 海外情報

グーグルのジョン・ミューラー氏が次のように質問された:

グーグルは、特定の条件下ではmeta robots タグをrobots.txtよりも優先するのでしょうか?

どうしてこんなことを尋ねるかというと、robots.txtにdisallow ディレクティブがあるにもかかわらず、noindexディレクティブを含むページがクロールされているのを確認しているからです。

ミューラー氏は次のように回答した:

robots.txtが変更された、またはアクセスできない可能性があるか、ページが正しくブロックされていないのではないかと思われる。確認するには、Search Consoleのrobots.txtテスターを使うといい。

(そもそも、robots.txtで適切にブロックされたページはクロールされないため、そこにあるmetaタグは影響を与えない)

@johnmu.com Does Google favor the meta robots tag over the robots.txt tag in certain conditions? The reason I'm asking is because I'm noticing pages being crawled that contain a 'noindex' directive, despite having a disallow directive in the robots.txt.

— Danitsunami (@danitsunami.bsky.social) February 15, 2025 at 7:25 AM

Pages that are properly blocked by robots.txt would not get crawled, so any meta tag on them would not matter. I suspect either the robots.txt changed / isn't accessible, or the page is not properly blocked there. Search Console has a tester to double-check.

— John Mueller (@johnmu.com) February 15, 2025 at 7:44 AM

このやりとりからは2つの注意点を学べる:

「robots.txtを無視している」のは、だいたいがサイト側のミス

robots.txtの指示は命令なので、グーグルは必ず従う。無視しているように見えるのは(ほぼ)確実にサイト側に問題がある(詳細はこちらの解説を参照)。

robots metaタグとrobots.txtの併用は無意味

検索結果に出ないようにするため、noindex robots metaタグとrobots.txtでのクロール拒否の併用は意味がない。robots.txtでブロックされたページをグーグルはクロールしないので、noindex robots metaタグを認識できないからだ(詳細はこちらの解説を参照)。

「noindex」や「robots.txt」のような「クロール」「インデックス」を制御する仕組みの設定は、特に要注意だ。仕組みをよく理解していないと想定しない事態が発生しうる。

- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)

- ホントにSEOを極めたい人だけ

- 技術がわかる人に伝えましょう

hreflangでプロトコル相対URLを使えるか?

使えるが推奨しない (Martin Splitt on LinkedIn) 海外情報

グーグルのマーティン・スプリット氏が次の質問を尋ねられた:

hreflangで、プロトコル相対URLを利用しても問題ありませんか?

「プロトコル相対URL」というのは、URLの「https:」や「http:」の部分を省略した記述形式だ(たとえば、//example.com)。

リンクのhref属性や画像のsrc属性をプロトコル相対URLで指定している場合、「現在のページにアクセスするのに使ったプロトコル」を補ったURLとして処理される(現在のページへのアクセスがhttps:ならば、プロトコル相対URLもhttps:として扱う)。

「なるほど、言われてみれば」というこの質問に、スプリット氏は次のように回答した:

問題ないが、可能であればプロトコルも指定してほしい。この件でチケットを開くほどではないが(問題報告するほど致命的ではないが)、今後はプロトコル情報を含むリンクを取得するようにしてほしい。

確かに、別の言語のサイトが異なるプロトコルを構成していた場合、hreflangを相対プロトコルURLで指定すると問題が発生する可能性がある。たとえば次のような場合だ:

- 英語サイト →

https://example.com(HTTPS) - 日本語サイト →

http://example.jp(非HTTPS)

このケースで、相対プロトコルURLでhreflangを構成すると、英語サイトでの指定はすべてhttps:として扱われるため、日本語サイトに正しくアクセスできない情報となる。

HTTPSとHTTPを混在させる構成は今どきありえそうもないないのだが、絶対にないとは言い切れない。無用なトラブルを起こさないためにもプロトコルも含めたURLを指定するのが安全なのだ。これはhreflangに限らず、rel="canonical"などのlink要素全般にいえる。

- ホントにSEOを極めたい人だけ

SEOの最終目標は指名検索を増やすこと、ビッグキーワードでの1位ではない!

コントロール可能 (おおき on X) 国内情報

SEOの最終目標は、ビッグキーワードで 1位を取ることではなく、指名検索 (会社名やブランド名での検索) を増やすこと

SEOコンサルタントのおおき氏はこのように主張する。

なぜなら、一般的な検索からの流入は、広告やキャンペーンによって作られた認知・興味関心という段階を経て行われるが、SEOで関われるのは「検索」という一部分だけだからだ。

指名検索であれば、認知・興味関心・検索・購入までの流れを自社でコントロールできるため、競合他社との争いに巻き込まれることなく、安定的に高いクリック率と売上を期待できる。

指名検索を増やすためには、認知度向上や話題作り、効果的な広告・広報活動、検索ユーザー向けの最適化されたランディングページなどが重要になる。これは経営やマーケティングそのものとも言えるほど広範囲な取り組みだが、SEOをスケールさせるためには、指名検索の増加を目指すことが有効だと、おおき氏は言う。

全文はXの投稿で読んでほしい。

指名検索はSEOの到達点です。ビッグキーワードで1位を取る事はSEOのゴールではない。

— おおき/SEOと生成AI (@ossan_mini) February 14, 2025

なぜかというと通常、検索を経由するトラフィックや売上は、「誰かが生み出した」ものであり、認知や想起→興味関心→検索→購入などとファネルを形成します。…

おおむね納得できるものの、気になる点もある。というのも、検索ユーザーが求めているのは「何かの製品やサービスを利用すること」ではなく、「問題・課題を解決」することだと考えた場合、そのゴールに指名検索をもってくるのは、ユーザー観点よりも自社観点を優先しすぎているように見えるのだ。

おそらく、おおき氏が伝えたいのは「検索ニーズを満たして、さらに顧客が求めることを超える価値を提供すれば、結果としてファンが増え、指名検索が増える」ということなのだろう。そうした観点を忘れて「指名検索を増やす」という言葉そのものを目的としてしまわないように注意したい。

ちなみに、筆者のブログのグーグル検索トラフィックのクエリは指名検索が上位を占める。おおき氏の主張を満たしているようだ😃

- すべてのWeb担当者 必見!

海外SEO情報ブログの

海外SEO情報ブログの

掲載記事からピックアップ

SC/GAのデータ乖離と、タブコンテンツのUXに関する記事をピックアップ

- GoogleアナリティクスとSearch Consoleのデータ乖離はなぜ発生するのか? Googleが詳しく説明

さまざまな要因が関係

- すべてのWeb担当者 必見!

- アクセス解析担当に伝えましょう

- タブに隠れたコンテンツはインデックスされたとしても悪いUX

SEO的には良くてもUX的には?

- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)

- ウェブデザイナーに伝えましょう