グーグルSGEが改名して正式版に。新名称は「AI Overview」(ただし問題アリ)【SEO情報まとめ】

グーグルのSGE(生成AIによる検索体験)が、試験公開ではなく一般公開となった。つまり正式版としてスタートしたのだ(ただし、米国の英語検索のみ)

2024年5月31日 7:00

グーグルのSGE(生成AIによる検索体験)が、試験公開ではなく一般公開となった。つまり正式版としてスタートしたのだ(ただし、米国の英語検索のみ)。

日本ではまだだが、米国での正式版公開をお伝えするとともに、「でも、結構ヤバい大嘘が出ちゃうこともあるっぽいけど、良いの?」というトピックをお届けする。

ほかにも、アルゴリズム更新でトラフィックが減った場合の対処、「クロール済み、インデックス未登録」問題、WordPressの標準サイトマップでのlastmodサポート、faviconなどなど、あなたのSEO力をアップさせる情報を、今週もお届けする。

- グーグルSGEが改名して正式版に。新名称は「AI Overview」

- グーグルSGE改め「AI Overview」は、大ぼら吹きでヤバいのでは!??

- 検索トラフィックが減った! どうすればいい?

- 質の低いコンテンツは、クロールしてもインデックスしない

- SEOで集めたユーザーをコンバージョンさせる方法

- グーグルもBingも大喜び、WP 6.5のネイティブサイトマップがlastmodをサポート

- グーグル検索のファビコン指定には、3つある属性のどれを使えばいいのか?

- 退職者のSearch Console所有権トークン残骸を見つけやすく改善!

- 寄生サイト対策のアルゴリズム自動処理はまだ準備中

- GBPの管理者権限を失わないように気を付けるべきこと

- 日本独自?ハッシュタグ付き検索が #Google で正式導入か? #SEO

- Google、AI Overview (旧SGE) に多くの新機能を追加

今週のピックアップ

グーグルSGEが改名して正式版に。新名称は「AI Overview」

ただし米国・英語のみ (The Keyword) 国内情報

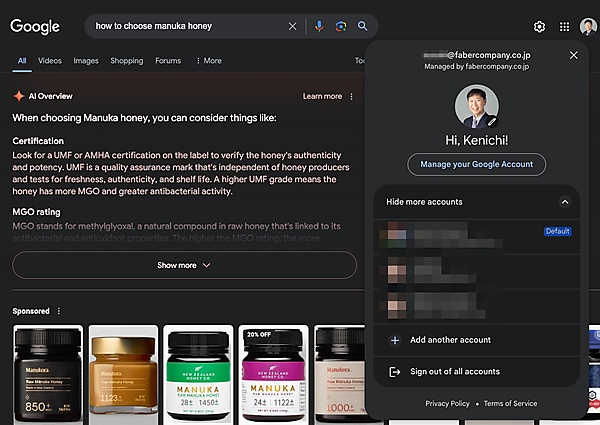

グーグル検索でSGE(生成AIによる検索体験)が一般公開された(米国の英語検索のみ)。今までは、試験公開としてSearch Labsでオプトインしたユーザーだけに提供されていた機能だが、正式版となりオプトインしていなくても、AIによる概要が自動的に生成される(繰り返すが、米国の英語検索のみ)。

あわせて、名称が「AI Overview」(AIによる概要)に変更された。

筆者が会社で利用しているGoogle Workspaceアカウントにログインして米Googleで英語検索すると、AI Overviewが生成される。

米国・英語版のGoogle検索ではAI Overviewが一般公開されているので、筆者が所属するFaber Companyで使用しているGoogle Workspaceアカウント(右側に表示)でも表示される。

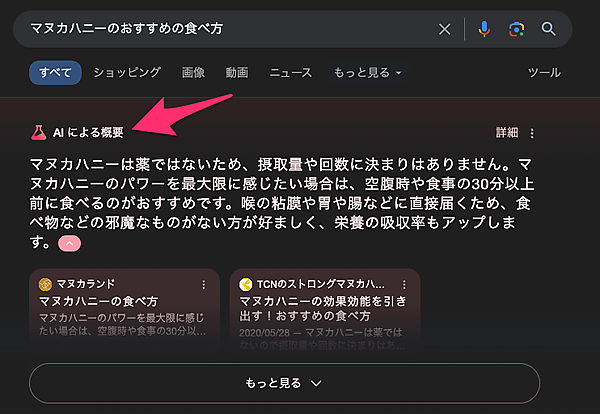

米国・英語版以外のGoogle検索では、まだこれまでと同様に個人GoogleアカウントでSearch LabsからオプトインしていないとAI Overviewは表示されない。米国以外の地域、英語以外の言語で AI Overviewがいつ一般公開されるかについてグーグルは言及していない。

なお、日本語での名称は現時点では「AI による概要」になっている。

- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)

グーグルSGE改め「AI Overview」は、大ぼら吹きでヤバいのでは!??

誤情報だらけ (NHK) 国内情報

米国で一般公開されたAI Overview(旧SGE、日本では「AIによる概要」)だが、不正確な情報、いわゆるハルシネーションの程度が酷いことで批判を浴びている。NHKまでもがその問題を取り扱っている状態だ。

たとえば、「チーズがピザにくっつかない」と検索すると、「無毒の接着剤を1/8カップほどソースに加えると、チーズがピザくっつきやすくなる」と回答したという。

https://t.co/W09ssjvOkJ pic.twitter.com/6ALCbz6EjK

— SG-r01 (@heavenrend) May 22, 2024

ほかには、「イスラム教徒の米国大統領は今まで何人いた」と検索すると「イスラム教徒の大統領が1人いました、バラク・オバマ氏です」と回答したそうだ。

Ok it’s real. Woof.

— Amir Efrati (@amir) May 23, 2024

Google has some serious work to do in the coming weeks to clean up its confidence scoring on conversational answers. pic.twitter.com/wm8VNM3DJg

こうした誤った回答は後をたたず、BBCやニューヨークタイムス、フォーブスなど大手メディアも取り上げた。ついには誤回答・珍回答を集めるXアカウントまで出現した。

一般公開したからには、誤情報の提供は今まで以上にあってはならないことだ。グーグルは手作業でも対処にあたっているという。ハルシネーション問題が解消しないことには、グローバルでの展開は難しいように思う。

- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)

グーグル検索SEO情報①

検索トラフィックが減った! どうすればいい?

程度の大小に分けてグーグルがアドバイス (グーグル 検索セントラル) 海外情報

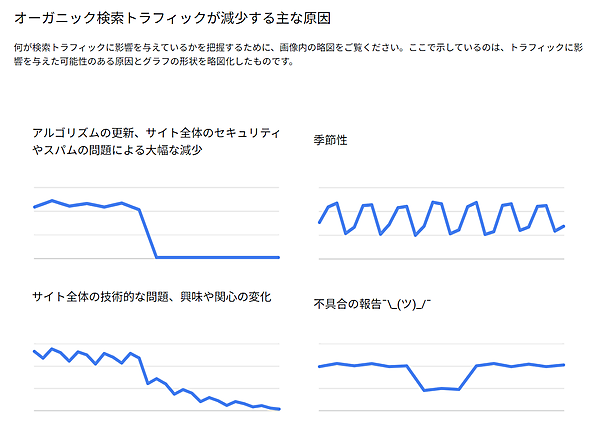

検索トラフィック減少への対処方法を解説するドキュメントを、グーグルが更新した。その名も「Google 検索トラフィックの減少をデバッグする」で、変更点は次の2点だ:

- アルゴリズム更新の影響と影響を特定する方法に関する説明を追加

- ポリシーと手動による対策に関するセクションを、スパム問題に絞ってシンプル化

アルゴリズム更新(検索システムのアップデート)によるトラフィック減少では、

- 減少が小さい場合

- 大きく減少した場合

に分けて説明している。端的に言えば、程度が小さい場合は基本的に対処する必要はなく、程度が大きい場合はコンテンツを精査する必要がある。

詳細は更新後のドキュメントの「アルゴリズムの更新」セクションで確認してほしい。

- すべてのWeb担当者 必見!

質の低いコンテンツは、クロールしてもインデックスしない

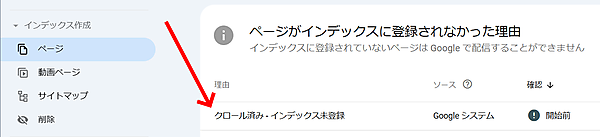

「クロール済み、インデックス未登録」問題 (SERP Conf 2024 on YouTube) 海外情報

質の低いコンテンツは、クロールしてもインデックスしない

Search Consoleで「クロール済み、インデックス未登録」が非常に多い場合は、サイト全体の品質に問題がある可能性がある。

グーグルのゲイリー・イリース氏が、こうしたことを解説した。ブルガリアの首都ソフィアで4月に開催された検索系の国際イベントSERP Conf.(SERPカンファレンス)での、Q&Aセッションでだ。

Search Consoleのインデックスレポートに出てくる「クロール済み、インデックス未登録」関連の質問に、イリース氏は次のように述べた:

一般的に、サイト全体の品質は、Search Consoleで確認できる「クロール済み、インデックス未登録」のURL数に大きく影響する。これらのURL数が非常に多い場合は、サイト全体の品質に問題がある可能性を示唆している。2月以降、グーグルがサイトの認識を変更しただけで、URLのインデックスを大量に削除するケースが増えた。

つまり、2月以降、グーグルがサイトに対する認識を根本的に変えたため、Search Consoleのデータにも変化が生じた可能性がある。Search Consoleは、グーグルのインデックスとランキング、検索結果表示のデータを使用し、私たちが理解できる形に加工している。未加工のデータは、私たち人間には理解できないものだからだ。

「クロール済み、インデックス未登録」の数が増えている場合、Googleがサイトに対する認識を変えた可能性がある。または、サイトでエラーが発生し、すべてのURLに同じページが表示されている可能性もある。原因はさまざまだが、ほとんどの場合は、技術的な問題が原因だ。

コンテンツの品質が低いとグーグルはクロールしてもそのページをインデックスしないことがある。品質はページ単位だけではなくサイト全体でも評価する。サイト内のコンテンツの多くが低品質だと、たとえそこまで品質が低くなかったとしてもインデックスされないページが出てくる。

わかりやすく言えば、「このサイトのコンテンツは何であろうがインデックスに値しない」というレッテルを貼られてしまうようなものだ。

以前からこのような仕組みはあったものの、2024年2月に認識方法を変更したという。おそらくは、これまでよりも厳格にしたようだ。結果として、2月のタイミングで「クロール済み、インデックス未登録」のURLが急増したサイトが出てきたと思われる。

「クロール済み、インデックス未登録」の原因が技術的な問題であることも多いようだ。そのため、数が多いからといって問題があるとは限らない。しかし、個々のURLを精査して、技術的な原因ではないのに「クロール済み、インデックス未登録」に入っているものがあれば、要注意だ。おそらく品質が原因だからだ。「低品質コンテンツが多すぎればサイト全体に影響する」ことを肝に銘じておきたい。

- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)

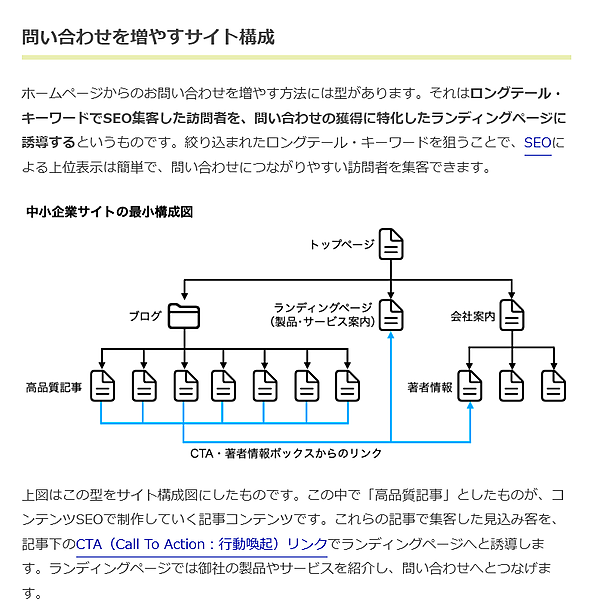

SEOで集めたユーザーをコンバージョンさせる方法

必要なのはLP・コンテンツ・CTAの3つ (ボーディー) 国内情報

このコラムの読者がSEOに取り組むいちばんの目的は、オーガニック検索経由で訪問したユーザーにコンバージョンしてもらうことだろう。コンバージョンは、「購入」「申し込み」「問い合わせ」「資料請求」「ダウンロード」などさまざまだが、いずれにしても最終的に収益に結び付くアクションだ。

しかし、オーガニック検索経由のユーザーがすぐにコンバージョンするとは限らない。情報収集のために検索していたユーザーなら、なおさらだ。

この問題を解決すべく、オーガニック経由ユーザーをコンバージョンに導く方法をボーディーの住太陽氏が共有してくれた。特に、問い合わせの増加に役立つ手法だ。

必要なのは次の3つの要素だ:

- 問い合わせを増やすランディングページ

- 見込み客の疑問を解決するコンテンツ

- ランディングページに誘導するCTA

1つ目の「問い合わせを増やすランディングページ」は、要は「コンバージョン数を増やしたいコンバージョンポイント」のこと。ただし、単にフォームがあれば良いというわけではない(後述)。

2つ目の「見込み客の疑問を解決するコンテンツ」が、検索エンジンからのランディングページとなる場所だ。検索ユーザーのさまざまな検索意図に対応して、それぞれコンテンツページを設ける。

各コンテンツに検索からたどり着いたユーザーを、1つ目の「問い合わせを増やすランディングページ」に導くのが、3つ目の「ランディングページに誘導するCTA」だ。それぞれのコンテンツで納得したユーザーを良いタイミングでコンバージョンへの道筋へ案内する動線がなれば、コンテンツがビジネス価値を生まない。

SEOでは、コンテンツの作り方に意識がいってしまうかもしれない。しかし住氏は、ランディングページの作り方を詳しく解説している。ランディングページはフォームを置いておけば良いわけではなく、ランディングページ自体がユーザーをコンバージョンに導くコンテンツや構成を備えていることが重要だからだ。

ランディングページで「必要な情報を網羅し」「安心感やメリットを伝え」「不安を払拭する」ために必要な情報として住氏が提示する基本型は、次の3つだ:

製品・サービスの詳細 – 価格、納期、サイズや重量などのスペック、素材、耐用年数、保証期間、効果効能など。

その商品を買う理由 – 他にない特長やメリット、無料トライアル、特典、成功事例の紹介、解決策の賢い選び方、他社商品や代替策との比較など。

不安を払拭する情報 – 保証内容、ユーザーのレビュー、販売者についての情報、よくある質問と答えなど。

こうした情報を、どの順番で伝えるかも重要だ。何をどのような順番で伝えるかに役立つ手法として、セールスライティングの型QUEST(クエスト)フォーミュラを住氏は紹介している。次の項目の頭文字をとった造語だ:

- Qualify(絞り込む)

- Understand(共感する)

- Educate(啓発する)

- Stimulate(興奮させる)

- Transition(変化させる)

具体的なプロセスについては元記事に詳しく書いてある。SEOのゴールは「アクセスを集めること」ではなく、アクセスしてきた人に「コンバージョンしてもらうこと」だ。コンバージョン向上に、住氏のノウハウはきっと役に立つ。

- SEOからのコンバージョンがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)