Googleのアップデートに耐えて検索上位をキープするコンテンツを作るために大切なこととは? 「EC機能が最強」などの声に対して、グーグル検索の公式アカウントが「こういうのは意味ない」「やるならこう」という具体例や考え方を示した。

それ以外にも、「寄生サイト対策、マジでヤバいっぽい」「SEOは1年かかる」「site:検索の正しい使い方」や、細かいSEOテクニックに加えて、ローカルSEOの最新情報など、今回も役立つネタが盛りだくさんだ。あなたのSEO力アップに役立つ情報を、しっかり吸収してほしい。

- グーグルにアピールしても無駄なSEOテク5選+SEOに効くコンテンツ作りの原則

- グーグルの寄生サイト対策をみくびるべからず、必ず痛い目に遭う

- グーグルによる評価の回復には1年かかる!?

- コンテンツ公開前のテストや評価はどのようにやればいい?

- site:検索の仕組みをあなたは100%理解しているか?

- SEOにおいて、スパムリンクの除去よりももっと大切なこと

- アクセス元の国に応じてコンテンツを切り替えたらSEOに悪影響が出るか?

- リダイレクト元ページはrobots.txtでクロールをブロックするべきか?

- GBPでオーナー確認後に開業予定日を登録すると一発退場!?

- 日本でも! 外部ソーシャルメディアの投稿がGBPに掲載される

- Google検索の「悪質なスパム」とは? ペナルティを受けた時の対策は?

- コア アップデートでアクセス減少⤵️Googleからのアドバイスは?

今週のピックアップ

グーグルにアピールしても無駄なSEOテク5選+SEOに効くコンテンツ作りの原則

アピールする相手はグーグルではなくユーザー (Google SearchLiaison on X) 海外情報

過去のアップデート、特にレビューアップデートで検索トラフィックを大きく減らしたサイトが、直近のコアアップデートで、今度は逆に大きくトラフィックを増加させた。これらのサイトの主要なコンテンツはペット関連のレビューであったが、購入もできるようにECサイトの機能も持っていたという。

こうした発見について、次のようなコメントがあった。

「カートに入れる」ボタン最強!

つまり、ショッピング機能を追加すれば(ユーザー行動が発生するため)グーグルの評価が上がるという意味(皮肉?)だ。

このコメントに対して、グーグル検索の広報担当であるSearchLiaisonが、

- グーグルがページをどう評価するか

- グーグルにアピールしても無駄なことの例

- グーグルで評価されるコンテンツ作りの原則

などの具体的な情報を含めながら解説した:

グーグルに何かを「アピール」しようとしたり、グーグルが「望んでいる」と思われることをしたりするのは、オススメしません。訪問者のために意味のあることをすべきです。素晴らしいサイトを作ることが、グーグルの評価システムに良いサイトだと認識させる最善の方法なのです。グーグルのためだけにいろいろなことをするのは逆効果です。

ここでは皆さんに向けた言葉ではなく、一般的な考え方をお話ししています。

「グーグルに何かをアピールしようとする」ことは、グーグルの評価システムから遅れを取ることになります。前回のツイートで書いたことを思い出してください。

https://twitter.com/searchliaison/status/1725275245571940728※Web担編注 上記ツイートの内容は以下のとおり:明確にしておきましょう。グーグルのシステムは人びとが望ましいと感じることを追求しています。つまり、こういうことです:

あなたが「アルゴリズムを追いかける」のならば、グーグルが追求していることの一歩うしろにい続けることを意味する

あなたが「人びとが望ましいと感じることを突き詰める」ように動けば、グーグルより一歩前を進むことを意味する。

グーグルに何かを「見せる」ことをやめましょう。これまでたくさんのサイトをチェックしてきましたが、次のような傾向がよくあります:

グーグルにアピールして無駄なこと5つの例

「専門家」がコンテンツを確認したとページに書いてある。おそらくそうすれば評価が上がると勘違いしている

ページ内目次のようなものがページ冒頭に並んでいる。いつの間にか、それさえあれば評価が上がると思われるようになった

ページの更新日が最新だったり、そのコンテンツがそれほど新しくはないのにわざわざその日に更新したりしている。新しいコンテンツだと思われれば評価が上がると考えているらしい

ページの最後に「よくある質問」のようなものがある。多くの人が検索するフレーズを入れれば評価が上がると聞いたからだろう。訪問者はそういうものを求めていないと思う

メインコンテンツの途中に、さまざまなものが挿入されていて、コンテンツをきちんと読めない。グーグルに何かを「見せる」ための行為というよりも、単に読みづらいという問題がある

もちろん、上記のようなサイトやページが検索結果の上位に出てくることが、まだ多々あります。大手サイトでも小さなサイトでも。グーグルの評価システムが完璧ではないからです。今回のアップデート後も、さらにシステムの改善を続けていきます。

https://twitter.com/searchliaison/status/1725275270943293459※Web担編注 上記ツイートの内容は以下のとおり:アップデート後に、検索に関するおかしな点や問題点が指摘されるのは、珍しいことではありません。しかし前述のように、グーグル検索は完璧ではありませんし、そうなることもないでしょう。常に対処すべき良くない例はあります。

グーグルは、「人々が求めているものに応えるページ」を高く評価したいと考えています。それを理解してもらえるよう、ガイダンスの改善にも取り組んでいます。新しいヘルプページで次のようなことを説明する予定です:

グーグルの検索で成功するための最も重要なポイントは、人々を喜ばせるコンテンツを用意することです。「グーグルが求めていること」をしようと思うのは間違いです。たとえば、「グーグルは長文のコンテンツを求めている」などと聞いて、読者の役に立たない長文を書く人もいますが、それは逆効果です。

グーグルが求めているのは、訪問者の皆さんに喜んでもらえるコンテンツです。訪問者に役立つ、満足のいくコンテンツこそが、グーグルでの成功の基礎となるのです。

「グーグルで評価されるコンテンツ」作りについて考える際には、次の原則に立ち返ってください:

「訪問者にとって満足のいくコンテンツか?」

自問自答した答がイエスであれば、それを実践すればいいのです。それがグーグルの求めるものなのですから。

ただし、私は検索セントラルチームではないし、コンテンツ作りにも関わっていません。そのため、今後のヘルプページの内容などを保証することはできません。

しかし、皆さんから寄せられたさまざまなフィードバック、たとえば、

- 「大手サイトはどうなのか?」

- 「本当に質の良いコンテンツを作っているのに評価されていないサイトがある」

といった声は、検索品質チームに確実に伝えています。質の高い体験を提供しているサイトが成功できるよう、私自身も願っています。

そのためにも、「グーグルに何かを見せる」ためだけの行為はやめましょう。訪問者に素晴らしい体験を提供することこそが、グーグルの評価システムに良いサイトだと認識させる方法なのです。

I wouldn't recommend people start adding carts because it "shows Google" any more than I would recommend anyone do anything they think "shows Google" something. You want to do things that make sense for your visitors, because what "shows Google" you have a great site is to be ...…

— Google SearchLiaison (@searchliaison) March 21, 2024

1本の記事にできるくらいの長い投稿だ。要点をまとめる:

ユーザーの満足を第一に考え、グーグルばかりを意識した施策をするべきではない

グーグルが評価するものとかけ離れている例:

- 実際は違うのに「専門家によるレビュー済み」の表示

- コンテンツ最上部に目次を入れる(内容の長さや複雑さと関係なく)

- 実際には更新していないのに、見せかけのコンテンツ更新日を変える

上記のような施策が機能している場合が大手サイトでもあるが、一時的なもの。グーグルはシステムを継続的に改善している

グーグルが評価しようとしているのは、ユーザーを本当に満足させるコンテンツやサイト。そうではない見せかけの手法は報われない

コンテンツ作りの指針となる自問自答は「このコンテンツは訪問者を満足させるか?」

ユーザー満足が最重要であり、グーグルの評価ポイントを気にしすぎないよう、新しいガイダンスを提供したいと考えている

「グーグルが求めているものを推測して実行する」のではなく、「訪問者に最高の体験を提供することに集中」すべき

- すべてのWeb担当者 必見!

グーグル検索SEO情報①

グーグルの寄生サイト対策をみくびるべからず、必ず痛い目に遭う

関わっている人がいたら教えてあげよう (辻正浩 on X) 国内情報

「サイトの評判の不正使用」、俗称「寄生サイト」がスパムポリシー違反だとグーグルが公式に認定したことを前回トップで紹介した。この件に関して、so.laの辻氏が警告した。辻氏は、寄生サイトの発生当初から警鐘を鳴らしていた1人だ。

新しいスパムポリシー「サイトの評判の不正使用」、通称寄生サイト・サイト貸し・サブディレ貸し、などの件、公式解説は早々に日本語版も公開されてました。https://t.co/yPgVtEfWs2

— 辻正浩 | Masahiro Tsuji (@tsuj) March 20, 2024

これは本当にダメージが大きい可能性が高いので、貸してる人は一ヶ月半の間にストップしたほうが良いです。

(1/n)

下記など、影響が大きそうと思えることばかり。

— 辻正浩 | Masahiro Tsuji (@tsuj) March 20, 2024

・実際に反映まで猶予期間2ヶ月というレアケース。

・大体的に発表された日本が一番汚染されたスパムというレアケース。日本で集中対処されそう。

・明確なスパム定義なので「手動による対策」になりそう。通報が有効ですし、通報多そう。

(2/n)

色々と回避策を試行錯誤している所もあるようですが最近はすぐバレます。

— 辻正浩 | Masahiro Tsuji (@tsuj) March 20, 2024

更に昨年、スパムポリシー「ポリシーの回避」が追加されたばかりです。 https://t.co/AnpH37J18Z

一時的にどうにかなっても更に重い対処をされることになりえます。

(3/n) pic.twitter.com/c86PoMkbZO

2010年頃からガチでSEOをやっている人なら「新しいタイプのスパム」に対するGoogleの新しい対処があまりに激しいもので大変なことに、というようなケースを知ってると思います。

— 辻正浩 | Masahiro Tsuji (@tsuj) March 20, 2024

新しいスパムは何が起きるかわからないから怖いんですよ……

(4/n)

寄生サイトは、スパマーは小さなリスクしか負わずに貸主が大きなリスクを負うケースが多いです。

— 辻正浩 | Masahiro Tsuji (@tsuj) March 20, 2024

貸主がリスクを理解した上で続けるなら良いと思うのですが、事情に詳しくないサイト運営者に寄生サイト業者が明らかな嘘で継続しようとしてる話を聞きます。

どうか騙されないで欲しいです。

(5/n)

そういえば、サイトの評判の不正使用/寄生サイトの契約終了時に301で別にリダイレクトする依頼をされるケースがあるようですが、昨年後半、それを行って「手動による対策」が出た実例を私だけでも3件知ってます。

— 辻正浩 | Masahiro Tsuji (@tsuj) March 20, 2024

寄生サイトの場合、終了時のリダイレクトは避けたほうが良いです。

(6/n)

(明確にスパムとして定義されましたし、検索競合が「サイトの評判の不正使用」をやっていたら、今からどんどんスパム通報すると良いかもですね。https://t.co/OyHsLevFqM

— 辻正浩 | Masahiro Tsuji (@tsuj) March 20, 2024

実際の影響は5月で少し先ですし、それまでに止める所も多いと思いますが)

(7/n)

今でも寄生サイトに手を染めている、あるいは寄生サイトに手を貸している人は、グーグルの処置をみくびってはいけない。必ず痛い目に遭う。また、周りにそういった人がいたら辻氏の警告を知らせてあげよう。

- 寄生サイトに関わっているすべてのWeb担当者 必見!

グーグルによる評価の回復には1年かかる!?

目安として想定しておけば、焦りも軽減される (住 太陽 on X) 国内情報

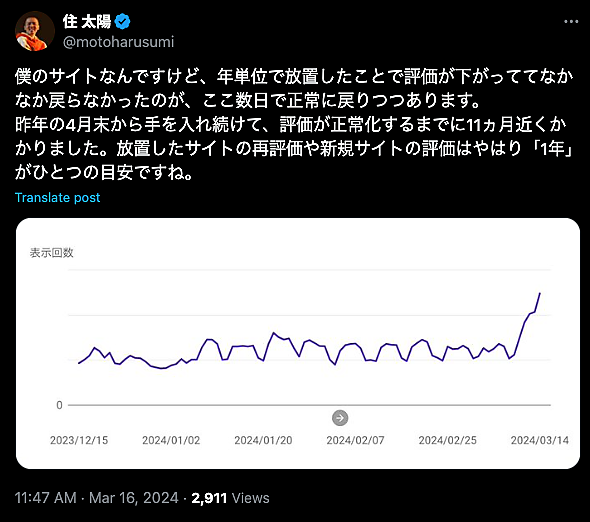

ボーディーの住太陽氏のXでの投稿を紹介する。検索トラフィックが落ちたサイトの回復に関する自身の体験だ。

僕のサイトなんですけど、年単位で放置したことで評価が下がっててなかなか戻らなかったのが、ここ数日で正常に戻りつつあります。

昨年の4月末から手を入れ続けて、評価が正常化するまでに11ヵ月近くかかりました。放置したサイトの再評価や新規サイトの評価はやはり「1年」がひとつの目安ですね。

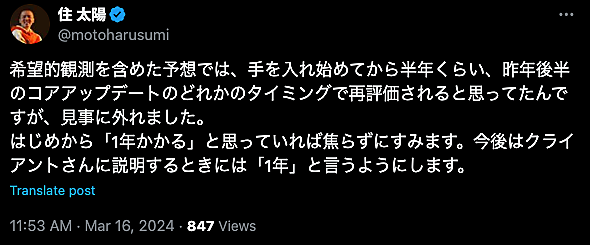

希望的観測を含めた予想では、手を入れ始めてから半年くらい、昨年後半のコアアップデートのどれかのタイミングで再評価されると思ってたんですが、見事に外れました。

はじめから「1年かかる」と思っていれば焦らずにすみます。今後はクライアントさんに説明するときには「1年」と言うようにします。

SEOの成果が出るまでには時間がかかる。特にアップデートによる悪影響からのリカバリには、数か月単位で取り組む必要があるだろう。

「1年」がひとつの目安と考えるのは妥当だと筆者も思う。1年かかると見込んでおけば、それこそ焦る気持ちも少しは抑えられるだろう。そんな悠長なことは言っていられないと考えたとしても、実際問題としてそのくらいの期間が必要な場合がほとんどなのだ。

- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)

コンテンツ公開前のテストや評価はどのようにやればいい?

必ずしも必要ない、ユーザー視点でコンテンツを作ることが重要 (Google SearchLiaison on X) 海外情報

グーグル検索の広報担当のSearchLiaisonが、Xでこんな質問を受けた。

コンテンツを作る場合、その内容が満足のいくものかどうか、サイトで公開する前にどのようにテスト/評価/検討していますか?

SearchLiaisonは次のように回答した:

私は、いくつかのサイト向けにコンテンツを書いたことがあります。グーグル向けのものも含めてです。

コンテンツを制作するにあたり、何か特定の“テスト”プロセスがあるわけではありません。ライターとして、私は次のようなことを考慮します:

- 誰に向けて書いているのか

- 読者と何を共有したいのか

- 読者が抱きそうな疑問

- 内容を説明するためにカバーすべきトピック

常に潜在的な読者を念頭に置いています。ただ、これがお役に立つかどうかはわかりません。お力になれず、申し訳ありません。

I have written content for a site. Several of them, including for Google now. I don't have any particular "testing" process for this. As a writer, I think about who I'm writing something for, what I'm trying to share with them, what questions they might have, what things I think…

— Google SearchLiaison (@searchliaison) March 22, 2024

役に立たないかもしれないと謝罪しているが、そもそも、SearchLiaisonの中の人はダニー・サリバン氏、つまりコンテンツ作りのプロ中のプロだ。サリバン氏は、グーグルに入るまではSearch Engine LandやMarketing Landといった著名サイトのコンテンツやイベントの責任者だった。

そんな彼の言葉から学べることは大きい:

- ターゲット読者を知る ―― 誰に向けて書き、読者は何を学びたいと思っているのかを考える

- 読者の立場に立つ ―― より興味深く、有益なものにするために役立つコンテンツを作る

- 厳格なテストは必ずしも必要ない ―― 読者理解に基づいた判断でコンテンツが機能しているかを感覚的に見極めることもできる

- コンテンツ作成がんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)

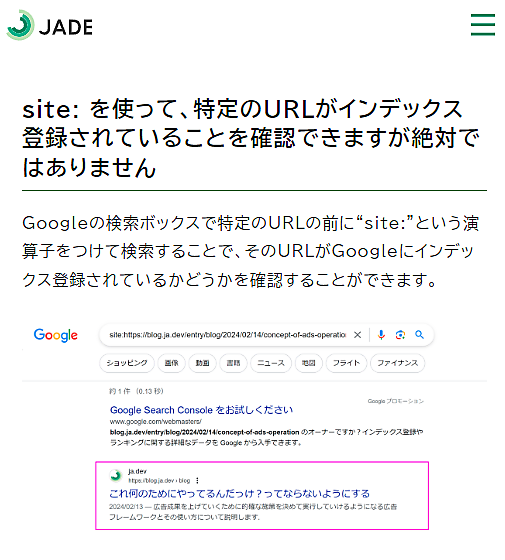

site:検索の仕組みをあなたは100%理解しているか?

間違って使っている人も少なくない (株式会社JADEブログ) 国内情報

site:検索構文の間違った使い方をJADEの藤井氏が解説した。次の3項目だ:

- インデックスされているかどうかの確認には使わない

- インデックス済みページ数の調査には使わない

- URLの並び順と評価は関係ない

どれもこのコラムで繰り返し説明してきたことだが、散発的に取り上げていた。こうして1つのまとまった解説記事として公開してもらえると、参照先として紹介できるので助かる。

site: は、SEOには便利なツールだ。だが、仕組みをきちんと理解していないとそれこそ結果を勘違いしてしまう。site: の振る舞いを確実に理解していると自信を持って断言できない人は、必ず読んでおこう。

- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)